重讀《科爾沁旗草原》:“草原”的時(shí)空邊界

端木蕻良1933年年底寫定、雪藏近六年方正式出版的長(zhǎng)篇小說《科爾沁旗草原》,早已被公認(rèn)為他最重要的作品。作為該著核心意象的“草原”以及“大地”“土地”,不僅在端木此后的作品序列里得到延展,也為當(dāng)代論者提供了析讀其人其文的切口與坐標(biāo)。一些較早期的研究?jī)A向于剝離“草原”“大地”隱含的“狹義”地理屬性,并將其把握為抒情性的“象征符號(hào)”,它們寄寓著作者對(duì)于家族、鄉(xiāng)土、民族國(guó)家的復(fù)雜情結(jié),與社會(huì)政治現(xiàn)實(shí)相關(guān)而又可以獨(dú)立自在[1]。這種符號(hào)化闡釋同圍繞端木小說史詩風(fēng)格、抒情氣質(zhì)的研討[2]桴鼓相應(yīng),在相當(dāng)程度上已沉淀為公論或定論。盡管有研究者留意到端木“對(duì)人文地理懷有濃郁興趣”[3],但這種“興趣”在其文本中有何具體呈現(xiàn),文本解讀又該如何打開“大地”“草原”乃至“科爾沁旗”所包含的人文—?dú)v史地理向度,使之成為切實(shí)推進(jìn)既有理解的內(nèi)部視野,皆有待進(jìn)一步的研討[4]。

回顧端木蕻良的寫作,我們的確能發(fā)現(xiàn)其對(duì)于家鄉(xiāng)地理的持續(xù)關(guān)切和不懈言說,它們又每每以地圖或地理教本為媒介展開。在1936年7月18日致魯迅的信中,端木懇請(qǐng)后者“打開《申報(bào)》六十周年紀(jì)念地圖”,在繪有“東北草原”的頁面找尋“科爾沁旗草原”[5]。此后公開發(fā)表的長(zhǎng)短文字中,端木或給出“我的家的所在地,你在地圖上可以找到”[6]之類提示,或不避繁冗地讓讀者到地圖冊(cè)中標(biāo)繪“科爾沁左翼后旗、科爾沁左翼前旗、科爾沁右翼后旗、科爾沁右翼前旗”[7]的部分尋索他的故鄉(xiāng)遼北昌圖縣。而在1942年初夏,懷著喪妻之痛幽居于桂林的端木蕻良,將“科爾沁旗”的地圖學(xué)、地理學(xué)視線導(dǎo)入其童年記憶,借以追溯他全部文學(xué)生涯的隱秘源頭:

我生在一個(gè)大草原上,那個(gè)草原在地圖上或是地理教科書上都寫著“科爾沁旗”的字樣。科爾沁旗的地方非常遼闊,遠(yuǎn)遠(yuǎn)的望去,總看不到邊界。當(dāng)我是一個(gè)很小的孩子的時(shí)候,我便拉著媽媽的手問:“媽媽,為什么那邊總望不到邊界呢?”媽媽說:“這是大片的土地呀;誰也看不到它的邊界!”于是我就不言語了,憂郁的看著那土地的邊緣,想無論如何看出一個(gè)邊界來。但是我不能夠。一直到現(xiàn)在我還未能走到那土地的邊緣,使我破除不了對(duì)于土地的神秘感。[8]

兒時(shí)對(duì)于科爾沁旗無垠土地的強(qiáng)烈視覺印象與心理感受,鑄就了端木追尋并走出這片土地之邊際的畢生執(zhí)念,而寫作正構(gòu)成他為“草原”劃定邊界、賦予其確定形體的思想實(shí)踐,同構(gòu)于將“科爾沁旗”標(biāo)定為明確實(shí)體的地圖測(cè)繪實(shí)踐。即便如此,端木依然“不能夠”走出或勘定這片介于無邊與有界之間、個(gè)體記憶與人文—?dú)v史地理知識(shí)之間的“草原”。除卻傳達(dá)對(duì)故土、故人的思念,這段自白還留下一系列待解之問:作為實(shí)存地理范疇的“科爾沁旗”是否與“草原”的邊界完全重疊,二者的空間關(guān)系產(chǎn)生自怎樣的社會(huì)歷史進(jìn)程,又在何種意義上表征了近現(xiàn)代東北歷史的綿延與斷裂?

帶著以上問題,本文擬對(duì)《科爾沁旗草原》重作釋讀,細(xì)繹其在家族史框架下展開的近代東北移民農(nóng)耕社會(huì)興亡敘事,探尋“科爾沁旗”及“草原”內(nèi)在于端木創(chuàng)作思想的位置,進(jìn)而在更開闊的時(shí)代場(chǎng)景中重勘“草原”的時(shí)空邊界。

一、《科爾沁旗草原》:困于歷史的“新人”

《科爾沁旗草原》共十九章,逾三十萬言,由“直截面”與“橫切面”兩個(gè)敘事段落剪接而成,貫穿其間的則是科爾沁旗古榆城首富丁家(以端木蕻良本人的家庭為藍(lán)本)“不同年輪的歷史”[9]。從二百年前先祖丁半仙施咒庇佑災(zāi)民自山東遷至關(guān)東的古老傳說(這是“每個(gè)鴜鷺湖的人都能指點(diǎn)的”“都如丁家后代一樣確信著的故事”),到四太爺大舉兼并土地、大爺守成之余廣辟商路的兩代“財(cái)源無限的膨脹期”,再到小爺丁元?jiǎng)P持家時(shí)遭逢日俄戰(zhàn)爭(zhēng),家業(yè)付之一炬,丁府長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)世紀(jì)的興衰歷程,被高度濃縮于小說的頭三章[10]。第四章以降的主線故事集中發(fā)生于“九一八”前的數(shù)月間:南下三載學(xué)成歸來的小爺幼子丁寧,力圖用他的“新人”理念重振這衰颯的“草原”;長(zhǎng)年流落江北開荒的丁寧表兄黃大山也于此時(shí)歸鄉(xiāng),預(yù)備發(fā)動(dòng)貧苦佃農(nóng)推地退佃,沖決丁家的垂死統(tǒng)治。小說以這對(duì)表兄弟的重逢為“真正的故事的起頭”,二人正面沖突、對(duì)決后的再次離去則構(gòu)成“一個(gè)結(jié)束的結(jié)束……和另一個(gè)開始的開始”[11]。

由“直截”的家族前史轉(zhuǎn)入以“新人”丁寧為軸心的“橫切”敘述,《科爾沁旗草原》看似在“新/舊”“現(xiàn)代/歷史(傳統(tǒng))”等明快的對(duì)壘格局下推進(jìn)故事。丁寧不僅試圖將大山以及表妹春兄、婢女靈子等年輕人也培養(yǎng)為“新人”,還運(yùn)用(較粗淺的)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)知識(shí)輔佐父親打理家族生意,甚至有意引導(dǎo)后者“放棄大地主的王位”,“跨進(jìn)新興資產(chǎn)階級(jí)之群”[12],凡此種種,俱可認(rèn)定為把“作為新血的外來文化”[13]輸入“草原”垂老肌體的實(shí)踐。然而,所謂“新/舊”“現(xiàn)代/歷史(傳統(tǒng))”之對(duì)峙是否確如其看起來那般斬截?端木從“橫切面”一開始即給出了別樣的暗示。

端木蕻良(1912-1996)與《科爾沁旗草原》初版目錄

丁寧在中學(xué)時(shí)接觸并信奉的“新人”思想,強(qiáng)調(diào)自然山水必定造就健康人性,家鄉(xiāng)的“草原”則為他提供了最完美的“自然”原型:“他覺得只有這樣的無涯的原野才能形容出自然的偉大來,只有這樣的曠蕩的科爾沁旗草原,才能激發(fā)起人類的博大胸懷,使人在這廣原之上的時(shí)候,有一種向上的感覺,使人感受,使人向往……他是這樣的深信著”[14]。對(duì)于這片“無涯”“曠蕩”的“草原”,小說在第二章中后位置有過一大段正面描寫:

天氣是火燒云的秋陽天,大爺騎在馬上,還嫌發(fā)燥,便把銀灰?guī)炀劦男¢_衩袍的懷兒都敞開來兜風(fēng)。……

地氣開飯鍋似的向上翻,震蕩的,波動(dòng)的,千萬條云卷,在關(guān)東沃野上有節(jié)奏、有音色地跳躍,十里外的小村子,巧妙地翦貼在水玻璃綠鋪就的天地里,像隔著彩虹一般在太陽光里浮耀。

這幾天大戶人家的地差不多都割完了,從壕邊向外平望,至少也能望出去三四百里。大地像海浪似的起伏著,有高粱茬子的地片薄薄地蒙了一層銀灰色,谷地里的秧草堆,像柞絲窠似的堆在田里,東一堆,西一堆。[15]

以秋收后袒露本來面貌的大地為襯景,端木蕻良勾勒了方圓百里內(nèi)的野物、谷堆乃至“地氣”,它們由近及遠(yuǎn)地畢現(xiàn)于丁家大爺眼底,后者此時(shí)正趕赴佃戶家察驗(yàn)秋糧,觀景只是他巡視自家領(lǐng)地的順帶行為。如端木所云:“地主是這里的重心,有許多制度,罪惡,不成文法,是由他們制定的、發(fā)明的、強(qiáng)迫推行的。用這重心,作圓心,然后再伸展出去無數(shù)的半徑,那樣一來,這廣漠草原上的景物,便很容易的看清了吧。”[16]借由土地?fù)?jù)有者的透視點(diǎn)寫景,勘定其空間關(guān)系,是為了揭橥“景物”所依存的隱性權(quán)力秩序,進(jìn)而“看清”所謂“自然”風(fēng)景已是由“不成文法”形塑的“第二自然”[17]。

耐人尋味且極易被忽略的是,以上引文也是全書第一處全景式描繪科爾沁旗“廣漠草原”的段落。撰寫初稿期間,端木曾在第一章用兩萬字篇幅狀寫山東水災(zāi)場(chǎng)面,在流民進(jìn)駐科爾沁旗之后“還有一章寫洪荒時(shí)代的關(guān)東草原的鳥瞰圖”,但臨近定稿時(shí),他完全刪去了這兩章內(nèi)容[18]。換言之,原應(yīng)呈現(xiàn)于“鳥瞰圖”視角下的“草原”歷史地理總形勢(shì),被分散、隱匿在移民家族史的線性敘述之中。從最初山東難民渾茫想象中“神秘的關(guān)東草原”“禁閉過的王國(guó)”,到丁半仙在關(guān)東重拾“從前在山東時(shí)候的地主架勢(shì)”,攫取全境最旺的“從正南向正北”的風(fēng)水,再到丁四太爺與家奴黃大爺(大山的祖輩)設(shè)計(jì)扳倒同城勁敵北天王并盡吞其地產(chǎn),幾乎把“全城的王荒熟地”都列入掌握[19]——以上當(dāng)然是科爾沁旗大地主巧取豪奪的發(fā)跡史,其字里行間又穿插著以風(fēng)水之優(yōu)劣來估價(jià)、以“天”為丈量單位[20]、因形狀而得名“金鑲玉”或“一塊豆腐”的田畝地塊,它們碎片化地標(biāo)示了“草原”被圈占、開墾、兼并、整合的空間轉(zhuǎn)換進(jìn)程。因此,大爺秋后察糧時(shí)看到的,乃是這一轉(zhuǎn)換進(jìn)程完結(jié)后大片田地毗連相接所(重新)造成的“廣漠”景象。

從掩映于移民家族史間隙的“草原”開發(fā)史再行著眼,我們不難發(fā)現(xiàn),丁寧以為是“自然”原型的“草原”,實(shí)為早在其祖父時(shí)代即已完全轉(zhuǎn)為農(nóng)地,亦即“第二自然”。他對(duì)“自然”的禮贊看似來自“新人”的自我教育,實(shí)則筑基于世襲的地主權(quán)力,亦即將“草原”視作風(fēng)景而非勞動(dòng)場(chǎng)域的特權(quán);他對(duì)所謂“無涯”“曠蕩”等視覺印象的“深信”,更令他始終無法“看清”深嵌于“草原”的歷史性地權(quán)烙印,以及自身與“草原”的真實(shí)關(guān)系。他的中學(xué)好友戲稱所謂“丁寧主義”即“虛無主義加上個(gè)人主義再加上感傷主義”,“主義”的過載把他變成了“一架沓亂的思緒的沒有圓心的機(jī)器”,而層層思想裝裱下的主體中空,則同構(gòu)于他身在“草原”卻虛浮于“草原”的混亂糾結(jié)[21]。丁寧出于人道主義情感,悲憫故鄉(xiāng)的貧苦大眾,但又“對(duì)他們并無好處”,“只不過是很形式地位置在他們之上”[22],以至于不得不屢屢從現(xiàn)實(shí)紛亂中遁離,到私密空間(古榆西郊小金湯)或個(gè)人想象中尋找“自然”,謀得片刻寧靜或享樂,勉強(qiáng)維系“新人”的主體想象于不墜。他著手在古榆城再造“新人”,是為了彌合想象與現(xiàn)實(shí)之間的斷裂,通過實(shí)踐印證其信條的價(jià)值;但這一實(shí)踐僅僅觸及與丁氏有血親關(guān)系的極少數(shù)幾人,從未切實(shí)深入到雇農(nóng)群體中去,遑論改易古榆城貧富嚴(yán)重分化的結(jié)構(gòu)性現(xiàn)實(shí)。表面看來,丁寧的虛無源自“新人”難以在“草原”空間找到位置,然而恰恰是“新人”這一心造的幻影掩蔽了社會(huì)歷史結(jié)構(gòu)賦予他的坐食階級(jí)地位,除非把反思的矛頭對(duì)準(zhǔn)自身,否則一切“新”的試驗(yàn)都注定被“舊”秩序回收、吞噬。

從第十章開始,小說前期蓄積的重重矛盾連續(xù)引爆。小爺在大連投機(jī)失敗,背著巨額欠款墜海身亡;不堪忍受逼榨的農(nóng)戶一把火燒盡東家財(cái)產(chǎn),逃奔江北;土匪“天狗”率眾旋風(fēng)般劫掠周邊大小農(nóng)莊,逼近古榆。這一系列事變讓圍繞丁府建立的借貸資金鏈瀕臨垮塌,而大山在丁家佃戶中策動(dòng)的“推地”也于此際發(fā)難。被推到漩渦中心的丁寧,身不由己地?fù)?dān)起丁氏家主之責(zé),吊詭的是,他彈壓農(nóng)民反抗、修補(bǔ)家產(chǎn)虧空的手腕竟遠(yuǎn)遠(yuǎn)勝過栽培“新人”的實(shí)績(jī),這也令他終于省悟自己仍是本欲反叛的“歷史”的一部分,仍是家奴心目中“一個(gè)優(yōu)良的魔法的手段者,一個(gè)超越的支配者的典型,一個(gè)為歷來他們所歌頌、所贊嘆的科爾沁旗草原的英雄地主”[23]。“丁寧主義”的核心混沌至此澄清,丁寧拋下將傾的家業(yè),再度南行,在離鄉(xiāng)的馬背上,他第一次俯察到鏤刻于“草原”深處的產(chǎn)權(quán)紋理:“大地像放大鏡下的戲盤似的,雕刻著盤旋的壟溝,算盤子似的在馬蹄底下旋……大地里有著半破的壟,橫躺著的地頭,抹牛地,乳白色的界石……種種的私有財(cái)產(chǎn)制度下的所產(chǎn)生的特異的圖案。”[24]先丁寧一步出走的大山,則于“九一八”之夜隨揭起“天下第一義勇軍”大旗的胡子武裝“老北風(fēng)”重返古榆,“草原”的古老地殼徹底崩毀,浴火而生的“新人”大山在洶涌人潮中迎接破曉。

二、從“科爾沁旗”到“江北”:《草原》內(nèi)外的“草原”

小結(jié)上述,《科爾沁旗草原》在“新/舊”對(duì)立的外部框架下,講述了背負(fù)百年家族史的“新人”如何逐漸洞曉自己似新實(shí)舊的本質(zhì)、再度覺醒并召喚出真正“新人”的故事。小說標(biāo)題中的“科爾沁旗草原”,既充當(dāng)了這出家族悲喜劇從“直截面”推演至“橫切面”的主舞臺(tái),亦提喻了一個(gè)內(nèi)部肌理有待深入剖明的社會(huì)空間。兩個(gè)世紀(jì)以來,以古榆城——對(duì)應(yīng)于現(xiàn)實(shí)中的昌圖縣——這座中等規(guī)模的、兼具濃厚鄉(xiāng)土氣息與商業(yè)氛圍的縣城為中心,“草原”已被移民帶來的農(nóng)耕生產(chǎn)方式重塑。在端木蕻良的理解中,唯有不懈探尋埋藏于“自然”深處的“第二自然”印跡,剖析“這草原上所有的社會(huì)機(jī)構(gòu)”[25],方能“在這廣厚的草原上,測(cè)出她的社會(huì)的經(jīng)濟(jì)的感情的綜合的闊度,再賦以思想的高度和理想的深度,使之凝固,作出那大地之子的真實(shí)的面型”[26],從而探明“新人”走出結(jié)構(gòu)性歷史僵局的正確路徑。

端木蕻良曾自陳“興趣著重風(fēng)土志方面”[27],其中所謂“風(fēng)土是地方志,是歷史,是活的社會(huì)經(jīng)濟(jì)制度,是此時(shí)此地的人們的活動(dòng)的總和”[28]。王富仁則在比較《科爾沁旗草原》與同時(shí)期的《子夜》等左翼社會(huì)剖析小說時(shí)注意到,端木蕻良并未像后者那般置身剖析對(duì)象外部,施以馬克思主義理論工具,而是“在它內(nèi)部的一個(gè)確定的位置上環(huán)顧這個(gè)世界”,因?yàn)椤霸缭诙四巨冀邮荞R克思主義思想影響之前,科爾沁旗草原的歷史和現(xiàn)實(shí)就已經(jīng)進(jìn)入到端木蕻良的內(nèi)心世界中”[29]。概言之,某種先在的“風(fēng)土”感覺構(gòu)筑了端木對(duì)古榆—昌圖地方社會(huì)的最初認(rèn)識(shí),他后來引入的政治經(jīng)濟(jì)剖析不曾逾越這一認(rèn)識(shí)前提,甚至可能反被其規(guī)定、形塑。問題的關(guān)鍵,在于如何詮解作為“風(fēng)土”基體的“草原”。在進(jìn)入“科爾沁旗草原的歷史和現(xiàn)實(shí)”的具體研討之前,有必要先對(duì)端木筆下“草原”的總體特征加以說明。

《大地的海》1938年初版書影

應(yīng)該看到,“草原”不僅涵攝了“科爾沁旗草原”內(nèi)部的自然環(huán)境與農(nóng)業(yè)秩序,更指向“科爾沁旗”以外更為宏觀的“東北草原”或“關(guān)東草原”。幾乎沒有論者專門提及的是,《科爾沁旗草原》第四章伊始即全景式展現(xiàn)了另一處更為“原始”的“草原”空間——“江北”:

轉(zhuǎn)眼又是二十年過去了。大山已經(jīng)長(zhǎng)大成人,背井離鄉(xiāng),在江北開荒打草。

那夜,白草隨著北風(fēng)轉(zhuǎn)黃。風(fēng)箏弦一樣粗的葉子,小豬倌一樣高的葉子,剪刀剪的一樣整整地鋪出去一萬里。一萬里的一條駝絨地氈,沒有剪短一根毛絲,也沒有落上一顆土星,一馬平川地鋪向天邊去。

是誰在地平線上切了一刀,劃然的,上邊青藍(lán),下邊淺綠。

藍(lán)的是那么靜,綠的也那么靜,好像什么都滅絕了聲息。

但是,當(dāng)著太陽快要走進(jìn)山坳的時(shí)候,那地氈上的西南角,忽地裊起了一縷白煙,溜直的,白蠟桿子樣的一縷白煙。

草原上,遠(yuǎn)遠(yuǎn)地,只有一架江北的打草窩棚。[30]

正如此章小標(biāo)題“萬里的草原上一只孤寂的影”所暗示的,上述意在烘托大山“自然”之子英姿的環(huán)境描寫,隱秘地復(fù)活了“直截面”部分被家史敘述遮沒的“鳥瞰”視圖,該視圖不但在“一萬里”(數(shù)十倍于方圓三百里的“科爾沁旗草原”)的恢弘尺幅中標(biāo)記一人之所在,更儼然將此等“開荒打草”情境自現(xiàn)時(shí)推離至天地初分(“誰在地平線上切了一刀”)的“洪荒時(shí)代”。在與《科爾沁旗草原》同時(shí)構(gòu)思、寫畢于1935年年底的《大地的海》書首,端木更事鋪張地描畫了北荒地帶“頂頂荒涼、頂頂遼闊”的、“比一床白素的被單還要樸素得令人難過的大片草原”[31];而在《雪夜》《柳條邊外》及《早春》等后續(xù)作品里,他又多次直接或間接寫及“江北”,失地農(nóng)民與拓荒者聚集到這片兇險(xiǎn)莫測(cè)之地,落草為寇或另辟基業(yè)。集以上兩類人特征于一體的大山,不啻“江北”的血肉化身,自詡科爾沁旗之子的丁寧在他身上看到了無緣親見的純正“自然”。

所謂“江北”(或“北荒”)并非以松花江等河流為明確分界線,而是含混地指涉東北偏北部地區(qū)。這片待墾或初步開墾的化外之地,不僅是端木的“草原”想象的延伸部分,更顯示了他心目中“草原”最為精純的“史前”形態(tài)。可以推論,在人地互動(dòng)中生成的“風(fēng)土”,構(gòu)成了既區(qū)隔又銜接“江北”與“科爾沁旗”的中繼環(huán)節(jié),“科爾沁旗”曾為“江北”,“江北”經(jīng)過高度開墾即成“科爾沁旗”,兩處“草原”空間由此被時(shí)間化,或者說被錮鎖于移墾歷史軸線的兩個(gè)特定時(shí)刻。統(tǒng)攝了“科爾沁旗”與“江北”的“草原”可稱為典型的“無時(shí)間性”(timeless)場(chǎng)域,它依附于“自然”循環(huán)節(jié)律及前現(xiàn)代的“第二自然”[32],無論“自然”還是“第二自然”,俱被唯一的現(xiàn)代性尺度標(biāo)刻為“原始”;昌圖(古榆)、“科爾沁旗”與“江北”在近代東北移墾進(jìn)程中參差各異的“風(fēng)土”狀態(tài),以及社會(huì)生產(chǎn)、流動(dòng)所造就的地緣關(guān)系,則被淹沒于上述(無)時(shí)間化書寫之中。

“科爾沁”本為蒙古部族名稱,清崇德元年(1636),歸附清廷的嫩江科爾沁部十旗分左右兩翼組成哲里木盟,其屬地構(gòu)成今日所稱“科爾沁地區(qū)”的主體,后者涵蓋了大興安嶺東南麓以通遼(前身即哲里木盟)為中心、以興安盟及赤峰為展開部的廣闊區(qū)域[33]。昌圖位于科爾沁左翼后旗的東南邊緣,雖屬“邊外”,卻距離新老柳條邊的交接點(diǎn)頗近,不少內(nèi)地移民翻越邊墻后以此為“第一個(gè)理想地”[34],至乾隆朝中后期已成有規(guī)模的聚落。嘉慶七年(1802)清廷準(zhǔn)允科左后旗“借地養(yǎng)民”,在古榆城置常突額爾克[35]理事通判,越四年設(shè)昌圖廳,同治三年(1864)昌圖廳理事通判升為撫民同知。光緒三年(1877),昌圖廳與科左中旗東部?jī)蓚€(gè)新設(shè)縣治奉化、懷德合組為昌圖府,轄域擴(kuò)充數(shù)倍,也由此成為柳條邊外最早升府的民人行政單位[36];同年,以府境西端通江口碼頭開放為標(biāo)志,昌圖嵌入營(yíng)口開埠(1861)后逐步深入東北內(nèi)陸的遼河航運(yùn)體系,這座關(guān)內(nèi)移民生聚而成的鄉(xiāng)土性集鎮(zhèn)從此加速商業(yè)化[37]。

“在人類歷史中,區(qū)域雖然以地理為條件,但并不是一個(gè)自然的概念。也正由于此,區(qū)域的穩(wěn)定性必然以流動(dòng)性為前提,而流動(dòng)性又是區(qū)域形成的動(dòng)力。”[38]回顧昌圖的建置沿革,可以注意到,這里之所以成為科爾沁六旗中“開墾最先、設(shè)官最久”[39]的區(qū)域,與其作為東北移民向北流動(dòng)路線之中繼點(diǎn)的地理位置存在直接關(guān)聯(lián),沿陸路或水路進(jìn)入遼河中下游平原的關(guān)內(nèi)農(nóng)民以之為北部邊界,繼續(xù)往北者則由此深入科爾沁旗及更廣袤的“江北”腹地。在移墾進(jìn)程中日漸廢弛的柳條邊之兩側(cè),形成了介于草原(游牧)和平原(農(nóng)耕)之間的過渡地帶。在尚未全面開放的北部科爾沁蒙地,蒙古人棄牧務(wù)農(nóng)的比例愈趨升高[40]。而對(duì)于邊墻另一側(cè)的昌圖而言,其“過渡性”則表現(xiàn)為地貌和建置劇烈變動(dòng)、地權(quán)關(guān)系基本維持不變的雙重狀況。招墾前期,漢族移民通過兌倒、倒賣、典當(dāng)?shù)榷喾N手段,從蒙旗王公與牧民手中取得耕種權(quán),這一過程催生了擁有大片土地永佃權(quán)的大地主及承攬土地轉(zhuǎn)賣生意的攬頭(地商)[41],但土地所有權(quán)始終為王公札薩克所壟斷,田賦亦全由王公府下設(shè)地局征收,各級(jí)官府無權(quán)染指。在設(shè)治已逾百年且經(jīng)歷了縣、廳、府多次建置更動(dòng)的昌圖,地權(quán)領(lǐng)屬結(jié)構(gòu)較諸放墾前竟無本質(zhì)差異,因而同其他未“開放”地域一道共享了“蒙古科爾沁地”的自我定位[42],這大概也是端木蕻良仍用“科爾沁旗草原”的全稱代指昌圖的原因之一。歷史中移民開墾的“流動(dòng)性”在多民族邊疆造成的“區(qū)域的穩(wěn)定性”,由此可見一斑。

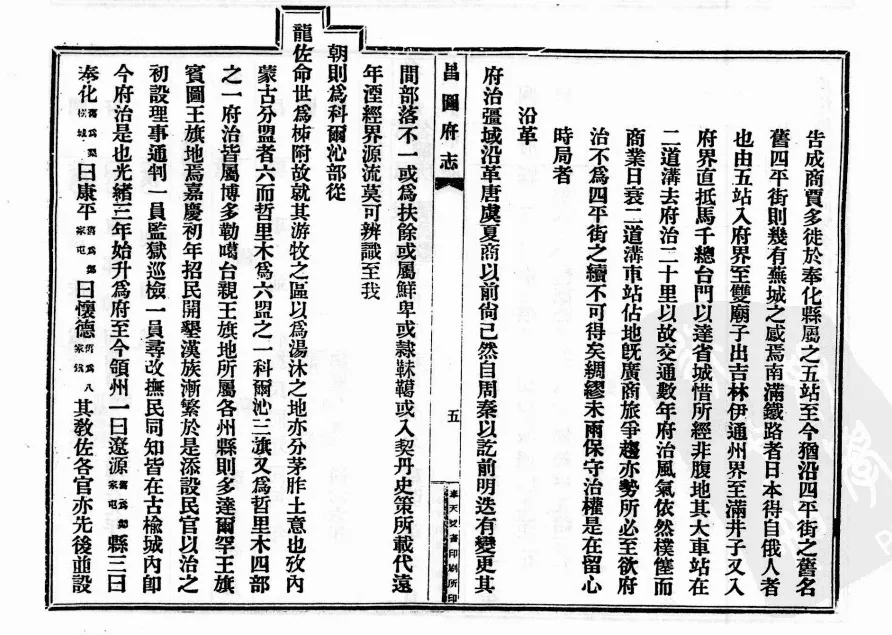

宣統(tǒng)《昌圖府志》第一章《疆土志》

昌圖作為已墾辟的“科爾沁旗地”在地權(quán)方面的混雜狀態(tài),潛在而有力地影響了《科爾沁旗草原》對(duì)于蒙古人、滿人的塑造。小說中少數(shù)有較明顯蒙古標(biāo)識(shí)的角色,都屬于已破落的封建主:從未正面現(xiàn)身的金大老爺和金五老爺,影射現(xiàn)實(shí)中的達(dá)爾罕王及其地局管家;丁寧的生母和二十三嬸(有一個(gè)“好稀罕的哥哥,在蒙藏委員會(huì)里給人家當(dāng)幌子”[43])這兩位身世顯赫的蒙古族女性,也都被刻畫為封建大家庭的犧牲品。小說對(duì)滿漢關(guān)系的敘述更為隱晦,僅透過丁半仙在關(guān)東續(xù)娶之妻不會(huì)裹腳、丁四太爺打過“黃帶子”(即滿人宗室)等細(xì)節(jié),暗示著雙方界限分明卻又隱含血脈糾葛[44]。端木蕻良傾向于將族群間的沖突與合作把握為階級(jí)矛盾的一種表現(xiàn)形態(tài),土地的“不成文法”給予了蒙、滿、漢地主共同的政治經(jīng)濟(jì)利益,故而“旗人的貴族是異族,民人的貴族,對(duì)滿洲帝王也是奴才,他們對(duì)于人民的感情是絕對(duì)的”[45]。

綜上所述,端木蕻良之所以仍把已形成農(nóng)業(yè)社會(huì)的原有草原地帶稱為“草原”,與其家鄉(xiāng)昌圖歷經(jīng)行政沿革、政局簸蕩而基本未變的封建土地制度有密切聯(lián)系,昌圖的“風(fēng)土”歷史影響了《科爾沁旗草原》對(duì)于蒙古沒落地主的刻畫,亦導(dǎo)致游牧性的“草原”從未真正進(jìn)入端木的創(chuàng)作視野。而在指向北方的移墾路線上,以未形成穩(wěn)定農(nóng)耕生產(chǎn)方式及社會(huì)組織為特征的“草原”,稍顯吊詭地曼衍為一個(gè)包攝性極強(qiáng)的漂浮能指,它涵納了(不限于)“江北”的濕地、凍原乃至山區(qū)、林地[46]。在“科爾沁旗草原”與“江北”之間,形成了“東北草原”的連貫性整體空間表述,端木統(tǒng)合其中的“自然”與“第二自然”,將“草原”轉(zhuǎn)寫為無時(shí)間性的“原始”范疇,從而遮蔽了這一空間表述所蘊(yùn)藉的歷史性地緣關(guān)系,也使其預(yù)想中的“鳥瞰圖”視野不可能充分施展。那么,在講述20世紀(jì)東北的歷史巨變時(shí),端木的“草原”敘述遇到了哪些挑戰(zhàn),我們又能從中獲得哪些啟示?

三、“草原”的進(jìn)退:20世紀(jì)東北的歷史轉(zhuǎn)折與地緣巨變

《科爾沁旗草原》出版約半年后,評(píng)論家巴人發(fā)表長(zhǎng)評(píng)《直立起來的〈科爾沁旗草原〉》,全面評(píng)騭是著得失。他指陳端木蕻良未能全然實(shí)現(xiàn)自擬的寫作目標(biāo),即解剖并闡明土地資本、高利貸資本、商業(yè)資本這三大科爾沁旗地主經(jīng)濟(jì)的“動(dòng)脈”[47]。小說固然詳述了丁家出地套利、倒賣日俄紙幣、建立連鎖借貸網(wǎng)等投機(jī)性經(jīng)濟(jì)活動(dòng),且不時(shí)穿插20世紀(jì)20年代東三省官銀號(hào)濫發(fā)紙幣、奉票毛荒等背景信息(集中出現(xiàn)于第十、十一兩章),對(duì)于日本的經(jīng)濟(jì)侵略也借由點(diǎn)綴了丁府內(nèi)宅、危害了佃農(nóng)生計(jì)的種種日貨有所表現(xiàn);但在巴人眼中,這些都只是作者為了拼湊出古榆“橫切面”而掇拾的碎片,不足以撐起對(duì)高利貸、商業(yè)資本的立體展現(xiàn)。在沒有得到另兩大“動(dòng)脈”有力支撐的情況下,小說關(guān)于土地資本崩潰的記述與急驟變動(dòng)的時(shí)勢(shì)脫節(jié),被回收到無時(shí)間性的“自然”中去,巴人由此發(fā)問:“時(shí)代是20世紀(jì)的20年代到30年代。東北決不是土著的中國(guó)的東北。這典型的東北的草原——科爾沁旗,該不是永遠(yuǎn)僅僅流著自然的蒼莽的潛力了吧?”[48]

對(duì)于巴人的質(zhì)疑,端木曾在稍后的《科爾沁前史》一文中有所回應(yīng)。他從自己的家世著筆,在補(bǔ)敘《科爾沁旗草原》“本事”的基礎(chǔ)上,詳敘曹家如何在關(guān)東以“現(xiàn)代資本家的兼并方法”完成土地原始積累,漸成“小的墾殖公司”式形態(tài),又如何把其間的商業(yè)和高利貸獲利大都用于追加土地投資,此等土地優(yōu)先的經(jīng)濟(jì)模式與巴人的判斷完全相反,亦“可以充分地說明東北社會(huì)的原始性”[49]。日俄戰(zhàn)后修鐵路、開商埠帶來的貨幣流通增強(qiáng)及農(nóng)業(yè)商品化趨勢(shì),本可能激活上述“原始”經(jīng)濟(jì)模式潛藏的資本主義特性。端木甚至設(shè)想,倘使東北當(dāng)局“能夠建立起一個(gè)大規(guī)模的墾殖公司”并“充分地開發(fā)營(yíng)口”,那么“東北的資本主義性會(huì)機(jī)動(dòng)起來、活躍起來”[50]。然而在日本的經(jīng)濟(jì)殖民與武裝侵略之下,“東北草原”錯(cuò)失了這一歷史契機(jī),最終陷于總崩潰。

正如標(biāo)題中的“前史”所示,《科爾沁前史》更多地矚目于“直截”的、自19世紀(jì)初延伸至20世紀(jì)30年代的縱向歷史。身為科爾沁旗老一代移民后裔的端木蕻良,在重申移墾社會(huì)經(jīng)濟(jì)形態(tài)的“原始性”之余,特別指明其蘊(yùn)藉的資本主義潛能[51]。如果說東北在20世紀(jì)初的歷史轉(zhuǎn)折包括連續(xù)與斷裂兩個(gè)方面,那么在端木的闡釋中,移墾造成的土地制度及“草原”空間變動(dòng)趨勢(shì)構(gòu)成其連續(xù),“原始資本主義”向現(xiàn)代轉(zhuǎn)型過程中的挫折則為其斷裂。但是,端木并未將1903年中東鐵路通車后東北規(guī)模空前的新移民潮流,真正納入他基于老移民社會(huì)歷史的敘述,因而也沒有真正回答:20世紀(jì)東北的歷史巨變,如何永久性改變了沿承自20世紀(jì)之前的地緣狀貌,又給巴人所說的草原“自然的蒼莽的潛力”注入了哪些新內(nèi)容、新活力?

歐文·拉鐵摩爾指出,東北從19世紀(jì)后半葉才開始被“看作一個(gè)完整區(qū)域”,其內(nèi)部各地區(qū)被實(shí)質(zhì)性地“結(jié)成一個(gè)新的統(tǒng)一體”則是在以中東—南滿鐵路為開端的鐵道工程廣泛鋪開以后[52]。在此進(jìn)程中,清中期以來東北在邊禁、移墾的雙重作用下形成的南北格局被徹底重寫,俄、日帝國(guó)爭(zhēng)霸所刻下的“北滿/南滿”界標(biāo)支配了時(shí)人的地緣政治觀念[53]。鐵道附屬地的勃興直接或間接導(dǎo)致的原有城關(guān)的衰敗,成為“中東鐵路及南滿鐵路沿線的東北古城在現(xiàn)代轉(zhuǎn)型中的一種普遍經(jīng)歷”[54];與之同步,19世紀(jì)最后三十年興起的遼河航運(yùn)在與鐵路的競(jìng)爭(zhēng)中急劇衰落,其沿岸城鎮(zhèn)紛紛墮入逆城鎮(zhèn)化頹勢(shì)[55]。傍遼河而旺、中東鐵路過境的昌圖,不幸遭逢這兩重激變的同時(shí)打擊,于民國(guó)建元后自昌圖府降為“交通梗塞”的邊僻縣份[56],關(guān)內(nèi)移民不再以此為北上的必經(jīng)中轉(zhuǎn)站,其與東北西部草原腹地的經(jīng)貿(mào)關(guān)聯(lián)也明顯減弱。在殖民侵略的對(duì)立面,頻繁更迭的清季民初中央政權(quán)及東北地方當(dāng)局一貫力推移民實(shí)邊政策,自主的鐵路、公路建設(shè)則在20世紀(jì)20年代臻于鼎盛,其中相當(dāng)一部分選址于“江北”及東北西部?jī)?nèi)陸蒙地,隨之大量涌入的新移民中有七成以之為目的地[57]。大面積開墾導(dǎo)致“草原”不可逆的退卻,據(jù)陳翰笙等人編譯的報(bào)告,黑龍江省南部甚至出現(xiàn)了“地力漸乏,已非用肥料不可”[58]的情形。

隨著交通形勢(shì)改變、新一波移墾浪潮向北推移以及國(guó)族危機(jī)的日益深重,既有的草原—平原過渡地帶退居邊緣,“北荒”成為國(guó)內(nèi)外多重勢(shì)力角逐、沖突的新的風(fēng)暴中心。1929年冬,科爾沁左翼中旗爆發(fā)嘎達(dá)梅林起義,抵抗蒙古王公和張學(xué)良當(dāng)局對(duì)草原的放墾;1931年中,興安屯墾區(qū)和長(zhǎng)春近郊先后發(fā)生中村事件、萬寶山事件,從事后視角看來皆構(gòu)成日本武力侵占東北的前奏。這些社會(huì)政治震蕩,不同程度地印刻于彼時(shí)一些東北籍青年作者的創(chuàng)作當(dāng)中。在《科爾沁旗草原》完稿同年出版的李輝英的《萬寶山》,即是對(duì)同名事件的迅速反映;嗣后端木創(chuàng)作的《大地的海》以及宇飛《土龍山》和梁山丁《綠色的谷》等作品,也都將民眾阻擊日本修筑鐵路、移民拓殖的真實(shí)事件作為原型。《科爾沁旗草原》的主要時(shí)間段雖在“九一八”以前,卻也片斷式觸及了“北荒”的緊張局面。在第十二章丁家佃戶聚議推地一節(jié),率先發(fā)話的貧農(nóng)張大白話竭力鼓動(dòng)眾人隨他一道去“江北”開荒,其他人對(duì)此反響不一,有一位白老大的反饋尤為耐人尋味:

“光上江北也不行,我大姐在那邊水土不服死的,我大姐夫一氣回來了,在這邊過了一冬又去的,去了之后,人家的地都開完了,他置的那塊荒,連個(gè)邊欄四至都找不著了,他冒冒失失地到局子一問,人家把眼睛一瞪,他迷迷地就出來了。后來仔細(xì)一打聽,又讓人家荒局子放了二插了,他算白填火,現(xiàn)在,是人、信皆無,人要到那邊就算是抱到草上的孩子了,別想好!”[59]

這一次,端木不再把“江北”描述成萬里無人的“原始”荒野,而是在“荒”與“局子”的彼此限定中交代了佃戶北上墾荒的制度性背景。所謂“局子”本指蒙旗王公為管理移民買賣土地使用權(quán)、繳納租稅等事宜而開設(shè)的地局,但在小說語境中更有可能指代東北地方政府設(shè)立的荒務(wù)局,即丈放蒙旗荒地的官方機(jī)構(gòu)[60]。張大白話之所以打定主意到“江北”去,很大程度上是由于當(dāng)局招墾政策和同鄉(xiāng)攬頭的利誘,孰料小農(nóng)的發(fā)家美夢(mèng)被白老大揭開了一角,露出前途未卜的實(shí)相。在場(chǎng)的另一青年貧農(nóng)楊大順依照大山的指示,以“在這兒”繼續(xù)抗?fàn)幍挠X悟說服張大白話等人,也使這場(chǎng)針對(duì)丁氏家族的“推地”斗爭(zhēng)沾溉了反抗張氏當(dāng)局統(tǒng)治的色彩。白老大所言“荒”地丈放中出現(xiàn)的混亂、爭(zhēng)奪、強(qiáng)占等狀況,在現(xiàn)實(shí)中構(gòu)成了“北荒”蒙古人抗墾的一部分起因,端木雖未直敘發(fā)生在另一片“科爾沁旗草原”的嘎達(dá)梅林起義,卻仍然敏銳地捕捉到了“荒”的當(dāng)下矛盾。

從《科爾沁旗草原》到《科爾沁前史》,端木蕻良不曾改變他對(duì)于“草原”的無時(shí)間性表述,這種表述雖適用于對(duì)古榆—昌圖社會(huì)自身“原始性”社會(huì)經(jīng)濟(jì)構(gòu)造的分析,卻已不足以概括20世紀(jì)東北在內(nèi)外力量推動(dòng)下的地緣重組。另一方面,端木1933年急就初稿時(shí)未及鋪開的大量碎片式敘述,折射了他自覺追蹤、記錄上述時(shí)空進(jìn)程及其最新狀態(tài)的努力,也為我們提供了在動(dòng)態(tài)時(shí)勢(shì)中重新理解“草原”的契機(jī)。

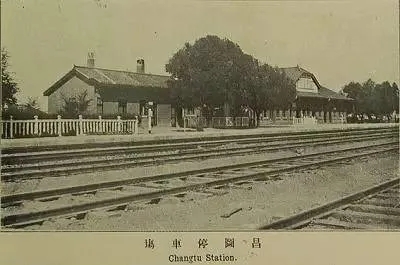

興安屯墾區(qū)實(shí)景照片,載1929年5月《國(guó)聞周報(bào)》第6卷第18期

結(jié)語

作為一部為關(guān)東“草原”社會(huì)勘界的“風(fēng)土志”,《科爾沁旗草原》通過講述“新人”在家族史羈絆中的沉淪與再生,剖示了近代東北移民農(nóng)耕社會(huì)的歷史斷面。構(gòu)成全書題眼的“草原”內(nèi)嵌于小說的敘事機(jī)制,潛在規(guī)約著小說中人物的思想與行動(dòng)。端木蕻良將農(nóng)業(yè)秩序與自然環(huán)境縫合進(jìn)“草原”這一單一能指,意在剖析封建土地制度宰制下東北社會(huì)停滯于前資本主義階段的“原始”狀況。小說對(duì)“草原”這一無時(shí)間性空間的描述,不單是一種詩化或抒情化的文本策略,更根植于端木身為老移民后裔的地方性風(fēng)土感覺。已墾、未墾地域之間并無絕對(duì)邊界的過渡狀態(tài),則表征了清中葉以降東北移墾進(jìn)程所生成的地緣關(guān)系。

終其一生,端木都試圖為個(gè)人經(jīng)驗(yàn)中的無邊場(chǎng)域定位、劃界,地圖學(xué)視覺只是這些嘗試中的一種觀察方式,卻聯(lián)系著如何把握在時(shí)勢(shì)中生成與變遷的地緣關(guān)系這一重要思想命題。在20世紀(jì)的時(shí)勢(shì)激蕩中,“草原”上一切歷史性的地權(quán)關(guān)系、經(jīng)濟(jì)形式與族群政治皆需要在新的地緣構(gòu)圖中重獲認(rèn)知。端木的“草原”視野有其局限性,但通過對(duì)于“第二自然”的政治經(jīng)濟(jì)剖析,以及對(duì)于鐵路修筑引發(fā)的新移民開墾浪潮、殖民侵略與反侵略等重大事變的追蹤與記述,他和同時(shí)代其他東北作者的寫作已然包孕了重新理解近現(xiàn)代東北時(shí)空進(jìn)程的契機(jī)。在《科爾沁旗草原》全書最末尾“九一八”事變驟發(fā)的時(shí)刻,端木用草原地層的崩坼明喻東北地理空間的震蕩重組,也以此昭示東北民眾再度進(jìn)入大流動(dòng)狀態(tài),但這一次不再是兩百年來關(guān)東移民浪潮的歷史延續(xù)或循環(huán)重演,而是自發(fā)組織起來的、通過行動(dòng)而愈加具備政治自覺的國(guó)族救亡與階級(jí)抗?fàn)帲鼈兺瑯訕?gòu)成了推動(dòng)“草原”內(nèi)外時(shí)空邊界變易的強(qiáng)大力量。

注釋:

[1]趙園:《來自大野的雄風(fēng)——端木蕻良小說讀后》,《十月》1982年第5期;沈衛(wèi)威:《東北流亡文學(xué)史論》,第152—153頁,河南人民出版社1992年版。稍后有學(xué)者對(duì)“土地”和“草原”意象分別加以討論,深入開掘前者所承載的多重歷史政治張力,又將后者視為“并非實(shí)有”的、交織著主人公記憶與幻想的“復(fù)合意象”,參見秦弓《端木蕻良小說的敘事特點(diǎn)》,《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》1999年第2期。

[2] 有代表性的論述可參見邢富君《史詩:端木蕻良文學(xué)起步的選擇——論〈科爾沁旗草原〉》,《文學(xué)評(píng)論》1987年第6期;聞敏《端木蕻良的〈科爾沁旗草原〉》,《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》1997年第3期;逄增玉《史詩、傳奇與浪漫——端木蕻良小說詩學(xué)研究之一》,《民族文學(xué)研究》2013年第4期;馬宏柏《端木蕻良小說與中國(guó)抒情傳統(tǒng)》,《中國(guó)現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2013年第12期。

[3] 楊義:《端木蕻良:土地與人的行吟詩人》,《中國(guó)現(xiàn)代小說史》第3卷,第202頁,中國(guó)社會(huì)科學(xué)出版社2007年版。

[4] 較近期有研究者移用布迪厄、巴赫金理論,分別探討《科爾沁旗草原》中的社會(huì)實(shí)踐空間及空間化敘事。閻麗杰:《布迪厄的“場(chǎng)域”與端木蕻良的〈科爾沁旗草原〉》,《湖南社會(huì)科學(xué)》2011年第5期;朱濤:《端木蕻良小說空間敘事研究》,碩士學(xué)位論文,山東師范大學(xué)文學(xué)院,2015年。

[5] 端木蕻良:《致魯迅》,《端木蕻良文集》第8卷下冊(cè),第5頁,北京出版社2009年版。“《申報(bào)》六十周年紀(jì)念地圖”即丁文江等人主持編繪的《中國(guó)分省新圖》,標(biāo)繪了科爾沁諸旗的部分,參見《中國(guó)分省新圖》(第二版),丁文江、翁文灝、曾世英編纂,第38頁,申報(bào)館1934年版。

[6][17] 端木蕻良:《有人問起我的家》,《中流》第2卷第5期,1937年5月20日。

[7][34][49][50] 端木蕻良:《科爾沁前史——開蒙記》,《端木蕻良文集》第1卷,第528頁,第527頁,第532頁、第534頁、第564頁,第565—566頁,北京出版社1999年版。

[8][18][28] 端木蕻良:《我的創(chuàng)作經(jīng)驗(yàn)》,《文學(xué)報(bào)》第1期,1942年6月20日,第13版,第14版,第30版。

[9][16][25][47] 端木蕻良:《〈科爾沁旗草原〉初版后記》,《端木蕻良文集》第1卷,第411頁,第409頁,第409頁,第410頁。

[10][11][12][14][15][19][21][22][23][24][30][43][59]端木蕻良:《科爾沁旗草原》,《端木蕻良文集》第1卷,第18頁、第19頁,第84頁、第378頁,第140頁,第127頁,第49頁,第5頁、第17頁、第18頁,第314頁、第170頁,第169頁,第311頁,第376頁,第84頁,第161頁,第261頁。

[13] 與丁寧相對(duì)的大山,則象征著“覺醒中的中國(guó)人民的靈魂”。施本華:《論端木蕻良的小說》,《大地詩篇——端木蕻良作品評(píng)論集》,鐘耀群、曹革成編,第155頁,北方文藝出版社1996年版。

[20] “天”作為近代土地丈量單位,在沈陽以北地區(qū)與“晌”(“坰”)同義,1天等于10小畝、0.6114公頃。衣保中:《東北農(nóng)業(yè)近代化研究》,第448頁,吉林文史出版社1990年版。

[26][31] 端木蕻良:《大地的海》,《端木蕻良文集》第2卷,第208頁,第1頁。

[27] 端木蕻良:《致茅盾》,《端木蕻良文集》第8卷下冊(cè),第8頁。

[29] 王富仁:《端木蕻良》,第68頁,商務(wù)印書館2018年版。

[32] PrasenjitDuara, Sovereignty andAuthenticity: Manchukuo and the East Asian Modern, Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 2003,p.210.

[33] 孛兒只斤·布仁賽音:《近現(xiàn)代蒙古人農(nóng)耕村落社會(huì)的形成》,娜仁格日勒譯,第3—4頁,內(nèi)蒙古大學(xué)出版社2007年版。

[35] “常突額爾克”系蒙語轉(zhuǎn)寫,意為“掛霜的崖壁”,感謝烏日娜、代啟福老師為筆者解惑。

[36] 范立君:《近代東北移民與社會(huì)變遷(1860—1931)》,博士學(xué)位論文,第162頁,浙江大學(xué)人文學(xué)院,2005年。

[37][55] 曲曉范:《近代東北城市的歷史變遷》,第30—35頁,第266—278頁,東北師范大學(xué)出版社2001年版。

[38] 汪暉:《跨體系社會(huì)與區(qū)域作為方法》,《東西之間的“西藏問題”(外二篇)》,第167頁,三聯(lián)書店2011年版。

[39] 吳俊升:《昌圖志序》,民國(guó)《昌圖縣志》,《中國(guó)方志叢書》東北地方第二五號(hào),第9頁,成文出版社有限公司1974年版。

[40] 王玉海、王楚:《從游牧走向定居——清代內(nèi)蒙古東部農(nóng)村社會(huì)研究》,第35頁,黑龍江教育出版社2014年版。

[41] 珠颯:《18—20世紀(jì)初東部?jī)?nèi)蒙古農(nóng)耕村落化研究》,第108—109頁,內(nèi)蒙古人民出版社2009年版。

[42] 昌圖兼為“科爾沁地”的雙重狀態(tài),一直持續(xù)到1939年偽滿當(dāng)局實(shí)行“蒙地奉上”、舊蒙王公完全上繳蒙地管轄治理權(quán)為止,參見佟佳江《偽滿時(shí)期“蒙地奉上”研究》,《民族研究》2003年第4期。

[44] 關(guān)紀(jì)新先生認(rèn)為,端木蕻良在小說中多處用曲筆表示自己的滿族身份。參見關(guān)紀(jì)新《抗戰(zhàn)期間的滿族作家端木蕻良》,《承德民族師專學(xué)報(bào)》2011年第4期。

[45] 端木蕻良:《論懺悔貴族》,《時(shí)代批評(píng)》第3卷第69期,1941年4月16日。

[46] 試補(bǔ)充一例:在《渾河的急流》中,端木把故事發(fā)生地“渾河左岸”(現(xiàn)實(shí)中屬于沈陽近郊)描繪成山高林密、野獸成群的“草原地帶”。端木蕻良:《渾河的急流》,《文學(xué)》第8卷第2期,1937年2月1日。

[48] 黃伯昂(巴人):《直立起來的〈科爾沁旗草原〉》,《文學(xué)集林》第2期,1939年12月。

[51] 楊慧的最新研究表明,端木在天津南開中學(xué)讀書時(shí),曾積極參與校長(zhǎng)張伯苓組織的“東北研究會(huì)”,由此鑄成了把關(guān)東移墾農(nóng)民與美國(guó)西部“開拓者”(pioneer)等量齊觀的牢固認(rèn)知,東北“原始資本主義”的定位也部分來源于此。楊慧:《“東北與南開”——再論端木蕻良〈科爾沁旗草原〉的寫作》,《南開學(xué)報(bào)》(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版)2021年第2期。

[52] 歐文·拉鐵摩爾:《中國(guó)的亞洲內(nèi)陸邊疆》,唐曉峰譯,第70—71頁,江蘇人民出版社2005年版。

[53] 時(shí)人有云:“南、北滿之稱,起于日、俄戰(zhàn)役,別無確然之區(qū)劃。”“南滿指日本勢(shì)力圈,而北滿則指俄國(guó)。”《北滿概觀》,哈爾濱滿鐵事務(wù)所編,湯爾和譯,第1頁,商務(wù)印書館1937年版。

[54] 劉巖:《作為“現(xiàn)代”紀(jì)念碑的老城——?dú)v史化邊緣視角下的東北區(qū)域變遷及現(xiàn)代性問題》,《開放時(shí)代》2019年第6期。

[56] 民初昌圖縣曾建立電力工廠,鋪設(shè)電話線,修筑馬車路等,但都無力逆轉(zhuǎn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)、交通凋敝之頹勢(shì)。民國(guó)《續(xù)修昌圖縣志》卷一《區(qū)域》,第五頁b。

[57] 曲曉范:《近代東北城市的歷史變遷》,第235—241頁;易丙蘭:《奉系與東北鐵路》,第364—367頁,社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社2018年版。

[58] 陳翰笙、王寅生:《黑龍江流域的農(nóng)民與地主》,《國(guó)立中央研究院社會(huì)科學(xué)研究所專刊》第壹號(hào),1929年。

[60]關(guān)于張學(xué)良主政時(shí)期東北地方政府的招墾、催墾政策,以及荒務(wù)局在此間發(fā)揮的作用,參見范立君、鄭吉茜《20世紀(jì)20年代東北地方政府的移民政策及其成效》,《中州學(xué)刊》2015年第5期。

- 重讀《阿Q正傳》:阿Q形象原型新定位[2022-01-27]

- 重讀《野草》:意義的黑洞與“肉薄”虛妄[2022-01-21]

- 重讀《原野》:作為邏輯起點(diǎn)的女性突圍[2022-01-17]

- 重讀《女神》:另一種“兩性結(jié)合”[2022-01-13]

- 重讀《示眾》:“看”,看客的“看”[2022-01-12]

- 重讀《大刀記》:真理的文學(xué)形象與人文情懷[2022-01-10]

- 重讀《八月的鄉(xiāng)村》:“抵抗寫作”及其隱暗面[2022-01-07]

- 重讀《平原烈火》:一部不可復(fù)制的抗戰(zhàn)小說[2021-12-31]