周立民:巴金與傅雷的“君子之交”

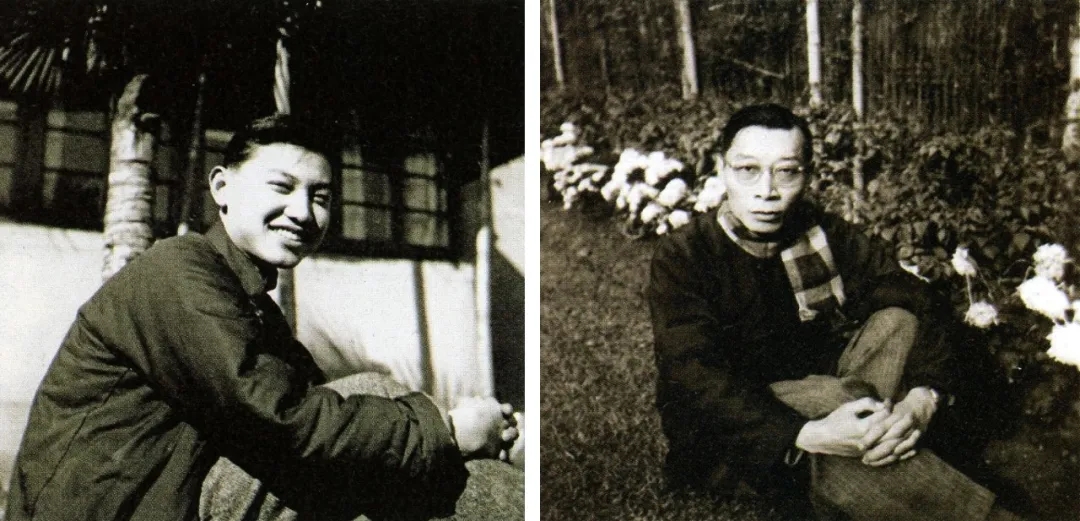

傅雷(高莽繪)

“唉,傅雷就是這樣”

很多年前,讀柯靈懷念傅雷的文章,里面提到他與傅雷的“一場不大不小的沖突”,那是1944年,傅雷化名“迅雨”給柯靈主持的《萬象》寫了一篇《論張愛玲的小說》。“其時張愛玲在文壇上初露頭角,傅雷大力揄揚,也嚴格指責了她的缺點。文中有一段話,涉及他和我都很尊敬的一位前輩作家。”柯靈認為:“但一則我以為他的意見未必允當,再則這位前輩遠在重慶,而我又一向主張,在淪陷區的刊物上,為避免敵偽利用,不宜隨便議論身處前線的戰友,哪怕這種議論無傷大雅也罷。鑒于傅雷的倔勁相當出名,我采取先斬后奏的權宜措施,發表時把這一段文字刪掉了。這惹得傅雷非常生氣,提出要我在報上更正,向他公開道歉。但我通過朋友向他作了懇切的解釋也就取得了諒解。”

柯靈提到的“他和我都很尊敬的一位前輩作家”,指的是巴金,可惜,現在看不到文章的原稿,不知道傅雷具體批評巴金什么。就發表出來的《論張愛玲的小說》而言,或許是傅雷在該前言中所批評的:“我們的作家一向對技巧抱著鄙夷的態度。”眾所周知,巴金屢次表示對于“技巧”的鄙薄,這難免成為持有不同藝術觀念的人的眾矢之的。他的老朋友沈從文就不同意巴金的這些觀點,兩個人還公開爭論過。——這些不是本文討論的重點,我想說的是,讀過柯靈的文章后,我有一個印象:傅雷與巴金雖同在上海,可能交往并不多。

令我產生這種印象的是傅雷的“脾氣”。幾乎所有懷念傅雷的文章,都提到他那個獨特的火爆的甚至不近情理的脾氣。柯靈說他“過分的認真”“耿直”“執拗”,以至“難免偏頗”。“他身材頎長,神情又很嚴肅,給人的印象仿佛是一只昂首天外的仙鶴,從不低頭看一眼腳下的泥淖。”樓適夷說傅雷“孤傲”。對此,交往中他曾領教過:1961年年初,在一封回信中,傅雷就樓適夷給他的信中提到“囤積”毛筆和專研書法是“逃避現實”的說法,毫不留情地予以批評,并說:“倘若罪人還可抬起頭來向老友提一點意見的話,希望閣下脫產學習之時萬勿脫離實際;特別要經過一番調查研究,庶可認清對象,對癥下藥。……兄本鴻鵠,何至以燕雀論人,斤斤于形跡繩墨之間?”

傅雷夫婦1965年夏攝于上海寓所陽臺

楊絳說:“傅雷愛吃硬飯。他的性格也像硬米粒兒那樣僵硬、干爽;軟和懦不是他的美德……”她還講了兩件頗見傅雷性格的事情:

一件是“打擊”同行:

一九五四年在北京召開翻譯工作會議,傅雷未能到會,只提了一份書面意見,討論翻譯問題。討論翻譯,必須舉出實例,才能說明問題。傅雷信手拈來,舉出許多謬誤的例句:他大概忘了例句都有主人。他顯然也沒料到這份意見書會大量印發給譯者參考,他拈出例句,就好比挑出人家的錯來示眾了。這就觸怒了許多人,都大罵傅雷狂傲;有一位老翻譯竟氣得大哭。

另外一件是罵孩子:

阿聰、阿敏那時候還是一對小頑童,只想賴在客廳里聽大人說話。大人說的話,也許孩子不宜聽,因為他們的理解不同。傅雷嚴格禁止他們旁聽。有一次,客廳里談得熱鬧,陣陣笑聲,傅雷自己也正笑得高興。忽然他靈機一動,躡足走到通往樓梯的門旁,把門一開,只見門后哥哥弟弟背著臉并坐在門檻后面的臺階上,正縮著脖子笑呢。傅雷一聲呵斥,兩個孩子在登登咚咚一陣凌亂的腳步聲里逃跑上樓。梅馥忙也趕了上去。在傅雷前,她是搶先去責罵兒子;在兒子前,她卻是擋了爸爸的盛怒,自己溫言告誡。等他們倆回來,客廳里漸漸回復了當初的氣氛。但過了一會,在笑聲中,傅雷又突然過去開那扇門,阿聰、阿敏依然鬼頭鬼腦并坐原處偷聽。這回傅雷可冒火了,梅馥也起不了中和作用。只聽得傅雷厲聲呵喝,夾雜著梅馥的調解和責怪;一個孩子想是哭了,另一個還想為自己辯白。我們誰也不敢勸一聲,只裝作不聞不知,坐著扯淡。傅雷回客廳來,臉都氣青了。梅馥抱歉地為客人換上熱茶,大家又坐了一會兒辭出,不免嘆口氣:“唉,傅雷就是這樣!”

三聯版《傅譯傳記五種》,該書以楊絳懷念傅雷文為代序

臉都氣青了,跟小兒竟然如此較真兒。傅雷的這種脾氣,連他自己都意識到了,《傅雷家書》中收的第一封信,就是他向兒子道歉的:“孩子,我虐待了你,我永遠對不起你,我永遠補贖不了這種罪過!……人生做錯了一件事,良心就永遠不得安寧!”“跟著你痛苦的童年一起過去的,是我不懂做爸爸的藝術的壯年。……孩子,孩子,孩子,我要怎樣的擁抱你才能表示我的悔和熱愛呢!”

左圖:傅聰攝于1953年;右圖:傅雷1953年11月攝于寓所前小花園

傅雷的老同學雷垣談起傅雷,講的也是他“嚴格認真,一絲不茍”:

他與我同室寄宿時,免不了爭吵,他可以激動得把課本都扔在地上。他常批評我疏懶隨便,說我學的是科學,生活上卻很不科學。1945年他和周煦良(亦大同校友),主編《新語》半月刊,曾約我翻譯一篇關于小提琴制作原理的稿子,我遲遲未能交稿,他當著周煦良的面,毫不客氣地訓斥了我一頓。下象棋輸得不耐煩了,就會掀翻棋盤,擲掉棋子。敵偽時期,他閉門韜晦,與親友玩“衛生麻將”。他也喜玩橋牌,而橋牌最易引起爭論,經不起他一認真,就會不歡而散。1956年,傅聰回國探親,我請他全家在飯店吃飯,結果傅聰與其母來了,他等候電車幾輛都不靠站,三輪車乘機抬價,他一氣就獨自回家了。他對自己更是嚴格認真,一絲不茍。正是這種性格,使他無論在學問、譯作、書法、以至養花、攝影等方面,都有杰出的成就。

這種火爆的脾氣,這樣眼睛里糅不得沙子的性格,一定是一個非常難以相處的人吧?而巴金的性格,顯得更隨和、更寬容。這種感覺,加上當時對于傅雷所知甚淺,使我得出這樣的結論:傅雷與巴金之間應當沒有什么交往吧?

“有時連打中覺也在夢中推敲字句”

后來,我發現傅雷20世紀50年代初的譯作大都是巴金主持的平明出版社出版的,立即意識到先前的印象是不準確的。雖然,在現有的傅雷傳記資料中,很少有提到他與巴金的交往,可是,我們還是能從這些譯作的出版中,看出兩個人的關系不一般。

傅雷在平明出版社出版的譯作有:羅曼·羅蘭《約翰·克利斯朵夫》(重譯本,1952-1953年出版)、巴爾扎克《歐也妮·葛朗臺》(1949年版)、巴爾扎克《貝姨》(1951年版)、巴爾扎克《邦斯舅舅》(1951年版)、巴爾扎克《夏倍上校》(1954年版)、梅里美《嘉爾曼附高龍巴》(1953年版)……這些都是傅譯精品,那也正是傅雷作為翻譯家最為成熟和精力最為旺盛的時候,它們能夠交給一個創辦不久、實力一般的民營小出版社出版,背后一定大有文章。

傅雷的性格,大家都了解,他的眼界之高,對于自己嘔心瀝血的譯作之愛護,也不難想象。1956年,他曾就翻譯的稿酬問題致信人民文學出版社:“近年來各出版社對譯作酬報,絕大部分是每千字九元。我一向是每千字十一元。既然待遇的不同是根據譯作的質量而定的,正如大學里助教與講師,與副教授、與教授待遇各各不同;同為講師,同為副教授,同為教授,待遇也還分許多等級:所以我希望把拙譯同大多數譯作在品質上、在勞動強度與所費的時間上,在藝術成就上,作一公平合理的純客觀的比較;也希望把我譯的羅曼·羅蘭、巴爾扎克、梅里美、服爾德,等等,和英譯、德譯、俄譯……的各類作家的作品,在品質上、在藝術上作一公平合理的比較,看看是否我的譯作與一般的譯作,報酬總應該每千字有兩元的差別。這是一個‘按勞取酬’的問題。”和巴金一樣,傅雷不領國家工資,靠稿酬維生,不過,他也是一位君子,君子言利,爭的是尊嚴和配得上他勞動的報酬。如果多了解一些傅雷做翻譯的認真、嚴謹和付出的艱苦勞動,我們會感到他的要求并不過分。他說:“想譯一部喜歡的作品要讀到四遍五遍,才能把情節、故事,記得爛熟,分析徹底,人物歷歷如在目前,隱蔽在字里行間的微言大義也能慢慢咂摸出來。”事實上,他也是這么做的,一部作品的譯出,總是殫精竭慮,精益求精:

大半年功夫,時時刻刻想寫封信給你談談翻譯。無奈一本書上了手,簡直寢食不安,有時連打中覺也在夢中推敲字句。這種神經質的脾氣不但對身體不好,對工作也不好。最近收到來信,正好在我工作結束的當口,所以直到今天才作復。一本La Cousine Bette(《貝姨》)花了七個半月,算是改好謄好,但是還要等法國來信解答一些問題,文字也得作一次最后的潤色。大概三十萬字,前后總要八個月半。成績只能說“清順”二字,文體風格,自己仍是不愜意。

夢中推敲字句,譯書對于傅雷好比十月懷胎后的艱苦分娩,稿子交出,看校樣時還要“大改特改”:“六月三十日接信,始終未復。今又接二十二日信。這一晌我忙得不可開交。La Cousine Bette(《貝姨》)初版與 Eugénie Grandet(《歐也妮·葛朗臺》)重版均在看校樣,三天兩頭都有送來。而且每次校,還看出文字的毛病,大改特改(大概這一次的排字工友是很頭疼的)。同時《高老頭》重譯之后早已謄好,而在重讀一遍時又要大改特改:幾件工作并在一起,連看旁的書的時間都沒有,晚上常常要弄到十二點。此種辛苦與緊張,可說生平僅有。結果仍是未能滿意,真叫做‘徒喚奈何’!”傅雷是一個完美主義者,恨不得擦掉每一個“污點”,為此,他甚至有“毀書”之舉。“我最后一本《約翰·克利斯朵夫》前天重譯完,還得從頭(即第四冊)再改一遍(預計二月底三月初完工)。此書一共花了一年多功夫。我自己還保存著初譯本(全新的)三部,特別精裝的一部,我預備除留一部作樣本外,其余的一并燒毀。你樓上也存有一部,我也想銷毀,但既然送了你,事先還須征求你同意。原譯之錯,使我不敢再在幾個好朋友眼里留這個污點。請來信‘批準’為幸!”付出這樣的艱辛翻譯出來的作品,傅雷怎么能不愛惜自己的羽毛?由此可見,能夠把自己珍惜的譯作交給平明社,這是多大的信任啊。

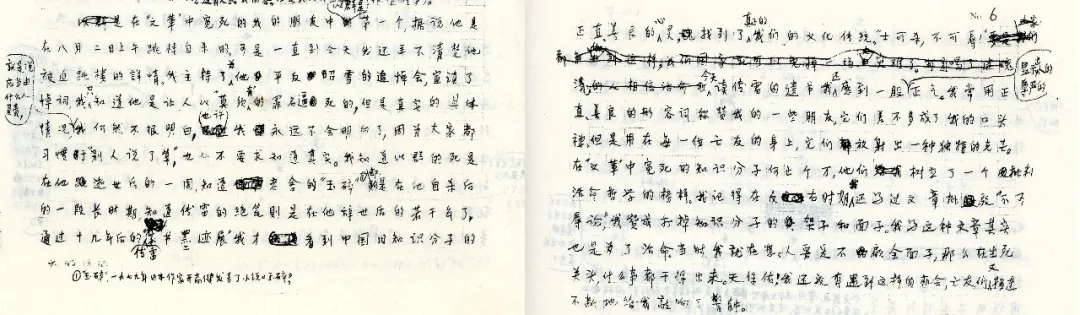

傅雷1963年1月6日致羅新璋談翻譯的信

作者和出版者的關系之外,我還陸續查到傅雷與巴金交往的其他線索。1957年,傅雷曾托巴金給周揚帶過亡友、作曲家譚小麟的樂譜和膠帶等。“今年春天又托裘復生將此項樂譜曬印藍圖數份,并請沈知白校訂。最近請人在滬歌唱其所作三個樂曲,由電臺錄音后,將膠帶與所曬藍圖一份,托巴金帶往北京交與周揚同志。希望審查后能作為‘五四以后音樂作品’出版。”倘非可以信賴之人,又怎么能托帶東西?1955年年底,在給全國人大和全國政協視察代表的書面意見中,傅雷就“公營出版機構”存在問題提出這樣的意見:“公營出版機構宏大,任務繁重,熟練工作人員不夠,許多地方還在手工業經營的階段,致有時反不及少數進步的私營出版社。最顯著的是辦事遲緩、拖拉,各部門聯絡不夠,甚至完全沒有聯絡;所出圖書,以印刷裝訂而論,倘以其它工業標準測量,‘次貨’比重極大;編輯方面的錯誤屢見迭出,即使經原作者一再提出,原書一再重印,亦未改正(此點巴金先生亦可提供材料)。”括號里特別注明“此點巴金先生亦可提供材料”,說明關于這個問題兩個人是有充分交流的。事實上,對于出版、發行工作中的這些問題,巴金也表達過相同意見。1957年,傅雷對出版發行工作再提意見,特別談到“有定評、有價值的書經常脫銷:老舍、茅盾、巴金、趙樹理等等的創作都買不到,曹禺過去寫的劇本好多種沒有重印……”可見,他對巴金作品銷售情況的關注……凡此種種,都可證明,在現在公布的史料和文獻之外,傅雷和巴金二人存在大量不為我們所知的交往。

從巴金這一方面講,平明出版社是他和幾個朋友共同主持的,它不僅是一個私營出版社,而且還帶有很強烈的同人性質,看看在平明出版社出書人的名單就明白,一部分是平明出版社的編輯,另外一部分是出版社的股東,還有一部分是朋友,或者朋友的朋友,總之,大家都是一個圈子里面的人。傅雷在這里出書,即便不是這個朋友圈里的人,也是與之十分親近的。盡管巴金在傅雷生前身后提到他并不多,我的判斷是,這兩個人,就像巴金與林風眠一樣,又是君子之交。在現存的巴金日記中,曾提過兩個人互贈著譯。巴金1963年1月15日日記:“收到魏老贈所著《編余叢談》、傅雷寄贈所譯《攪水女人》各一冊。”那是傅雷“右派”摘帽后出版的書,禮尚往來,巴金回贈前一年剛剛出版的他的一卷文集。1月19日,巴金日記記道:“寄贈傅雷《文集》十四卷平裝一冊。”傅雷去世后,他的兒子繼續給巴金寄書。1978年8月2日,巴金日記記道:“傅敏寄贈傅雷譯書二冊。”8月4日,巴金日記有“復傅敏信”的記錄。當月24日,還有“傅敏來信”的記錄,9月13日,巴金復信……這里的“傅雷譯書二冊”當為譯著《高老頭》和《歐也妮·葛朗臺》。1978年5月,國家出版局為解決書荒,調集出版力量集中重印了35種中外文學名著,包括“五四”以來現代文學作品10種,中國古典文學作品9種,還有外國文學作品16種,其中有《悲慘世界》《安娜·卡列尼娜》《牛虻》《一千零一夜》,契訶夫、莫泊桑、莎士比亞、易卜生等作家作品選集等,還有上述兩種傅譯。在1978年9月,傅雷的名字還間接地出現在巴金的日記中:“柯靈來,我和濟生同他談了好久。看了他寫的悼念傅雷的文章。”也就是說,柯靈那篇《懷傅雷》,巴金是事先看過的。

巴金主持的平明出版社社標

巴金在與友人的通信中,也談到過傅雷。尤為引人注意的是在1973年,傅雷還未平反,巴金也是戴罪之身,巴金卻肯定了傅雷的譯文:“巴爾扎克的小說,中文譯本我過去很少買(我倒有法文《人間喜劇》全部)。……傅雷的譯本比別人譯的好得多,據說還有一兩種他的譯稿,最近有可能出書,不知是真是假。”后來,在與四川主持出版社工作的侄子通信時,同為出版人的巴金表揚了《傅雷譯文集》的裝幀設計:“看到出版社寄來的樣書,封面還不錯,但小林她們都說不如《海上勞工》。我認為安徽出版的《傅雷譯文集》封面和裝幀都很好,你們不妨向安徽學習。”

經歷過特殊歲月之后,巴金晚年在《隨想錄》中高度評價了傅雷的言行。《隨想錄》第一四六篇《二十年前》中幾次提到傅雷。巴金說:“我找到的回答是:倘使大家都未喝過迷魂湯,我們可以免掉一場空前的大災難;倘使只有少數幾個人‘清醒’,我可能像葉以群、老舍、傅雷那樣走向悲劇的死亡。在‘文革’受害者中間我只提到三位亡友的名字,因為他們是在這次所謂‘革命’中最先為他們所愛的社會交出生命的人。但是他們每一個都留下不少的作品,讓子孫后代懂得怎樣愛我們的國家和我們的人民。”在這里,巴金稱“傅雷”為他的一位“亡友”,在他們那一輩人中,不會輕率地稱別人為“朋友”的,有此稱呼,說明他們交誼匪淺,只是我們所知不多。接下來,巴金表達了對傅雷的懷念和敬意:“我知道以群的死是在他逝世后的一周,知道老舍的‘玉碎’卻是在他自殺后的一段長時期,知道傅雷的絕筆則是在他辭世后的若干年了。通過十幾年后的‘傅雷家書墨跡展’,我才看到中國知識分子的正直、善良的心靈,找到了真正的我們的文化傳統。‘士可殺,不可辱!’今天讀傅雷的遺書我還感到一股顯示出人的尊嚴的正氣。我常用正直、善良的形容詞稱贊我的一些朋友,它們差不多成了我的口頭禪,但是用在每一位亡友的身上,它們放射出一種獨特的光芒。”

巴金《二十年前》一文手跡,文章表達了對傅雷的敬意和懷念

“有小兒參加演奏鋼琴協奏曲”

在巴金1979年10月22日的日記中,我還注意到另外一條線索:“文化局嚴永來來訪,送還彭總信一件(還有傅雷、高植、功敘信各一)。”這是退還“文革”時期抄家的資料,巴金與傅雷有通信,這讓我們勾勒他們的交往就有了細節。后來,我看到巴金捐贈給中國現代文學館的三封傅雷的信,又在巴金故居查到另外一封信,雖然僅僅片言只語,但是,巴金與傅雷交往的更為具體的內容浮出水面。

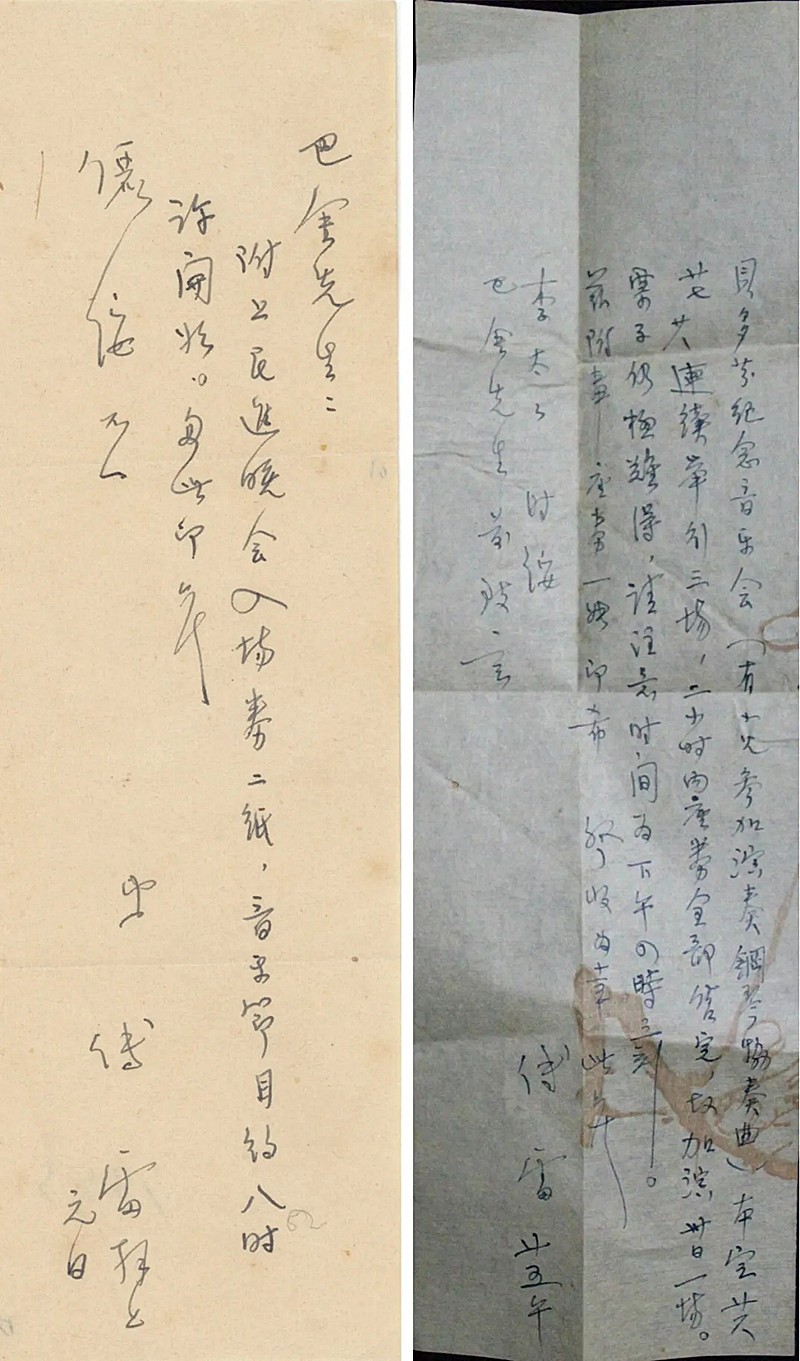

其中有兩封短簡,是傅雷給巴金送音樂會的票子:

巴金先生:

附上民進晚會入場券二紙,音樂節目約八時許開始。匆此即候

儷綏不一

弟傅雷 拜上

元日(1953年1月1日)

貝多芬紀念音樂會(有小兒參加演奏鋼琴協奏曲)本定廿六、廿七、廿八連續舉行三場,二小時內座券全部售完,故加演卅日一場。票子仍極難得,請注意時間為下午四時三刻。

茲附奉座券一張 即希 察收為幸

此候

李太太 時綏

巴金先生前致言

傅雷

廿五午(1953年3月25日)

左圖:1953年1月1日,傅雷致巴金信;右圖:1953年3月25日,傅雷致巴金信

巴金聽音樂,或許是受三哥李堯林的熏染。抗戰期間,具體說是1939年2月下旬,巴金從桂林回到上海。當年8月,三哥堯林從天津來到上海,兄弟重聚,同住在霞飛坊59號。巴金在那里寫作小說《秋》,三哥翻譯岡察洛夫的《懸崖》,直到1940年7月巴金離開上海,這段時間,兄弟倆的業余時間以看電影、聽音樂會和逛舊書店為消遣。巴金回憶:“我同他一塊兒在上海過了十個月,仿佛回到了幾十年前在南京的日子,我還沒有結婚,蕭珊在昆明念書,他仍是孤零零一個人。一個星期里我們總要一起去三四次電影院,也從不放過工部局樂隊星期日的演奏會。我們也喜歡同逛舊書店。”三哥去世后,巴金還保存著幾百張三哥留下的音樂唱片,后來都捐贈給成都慧園。

兒子傅聰學習音樂,傅雷因此與音樂界有著廣泛的交往,送票給巴金,讓朋友來欣賞兒子的演奏,對傅雷來說,一定是一件很高興的事情。傅聰是傅雷另一件精彩的作品,《傅雷家書》中,從藝術的修養,生活的細節,到與人交往、夫妻相處、個人理財,傅雷無不細心叮囑,循循善誘,這位嚴厲的父親的舔犢之情也感動了萬千讀者。傅雷對兒子的教育傾盡心力,在他的全集中,有三份《樂曲說明》,分別為傅雷于1956年春為上海電臺播送傅聰演奏唱片、1956年9月傅聰與上海樂團合作演出莫扎特三首鋼琴協奏會、1956年9月21日傅聰鋼琴獨奏會所寫的樂曲說明。父親躬身為兒子的演奏寫說明文字,對于一代大家傅雷來說,真是甘作孺子牛。1953年,他說:“加以聰兒學琴也要我花很多心,排節目,找參考材料,對interpretation提意見(他一九五三年一共出場十四次)。”上面第二封信,就是有關1953年傅聰的一場演出,信中提到的貝多芬紀念音樂會,據上海交響樂團編委會編《上海交響樂團140年》中記載:1952年是貝多芬逝世125周年,蘇聯和民主德國都舉辦了紀念音樂會。受此啟發,在1953年3月26日至30日,上海交響樂團舉辦了五場貝多芬紀念音樂會,包括四場交響音樂會和一場室內樂,曲目包括第五、第七交響曲和第一、第五鋼琴協奏曲等,獨奏者為傅聰和沈枚,均由黃貽鈞指揮。演出引起巨大反響,樂團遂于4月10日至12日加演三場,仍是一票難求……這是初出茅廬的傅聰。

傅雷1961年11月19日致傅聰夫婦信

1955年2月22日至3月22日,傅聰在波蘭參加第五屆國際肖邦鋼琴比賽,獲第三名和演奏《瑪祖卡》最優獎,消息傳到國內,引起巨大轟動。1956年秋,傅聰回國,9月21日舉辦傅聰獨奏音樂會,27-29日傅聰與上海樂團合作又舉辦三場莫扎特作品音樂會,這是名聲大振的傅聰。為此,傅雷還發表過兩篇文章。一篇是1956年10月18日-21日《文匯報》上發表的《與傅聰談音樂》,兒子出名了,傅雷在小心翼翼地維護兒子的公眾形象,兒子沒有時間或耐心寫的文章,做父親便設計了這樣的“對談”,替兒子營造一個良好的公眾形象,這真是用心良苦。另外一篇是1957年第8期《新觀察》雜志上發表的《傅聰的成長》(寫于1956年11月19日),是從一個家長的角度來跟公眾分享孩子成長和培養的經驗。傅雷詳細地敘述了孩子從小到大成長的每一個階段,重要的經歷,別人的評價都談到了,最后他總結:

我在本文開始時已經說過,我的教育不是沒有缺點的,尤其所用的方式過于嚴厲,過于偏急;因為我強調工作紀律與生活紀律,傅聰的童年時代與少年時代,遠不如一般青少年的輕松快樂,無憂無慮。雖然如此,傅聰目前的生活方式仍不免散漫。他的這點缺陷,當然還有不少別的,都證明我的教育并沒完全成功。可是有一個基本原則,我始終覺得并不錯誤,就是:做人第一,其次才是做藝術家,再其次才是做音樂家,最后才是做鋼琴家。(我說“做人”是廣義的:私德、公德,都包括在內;主要對集體負責,對國家、對人民負責。)”

文章發表時,還刪了幾段,對教育孩子都是金玉良言,不妨抄錄在這里:

第一,把人格教育看作主要,把知識與技術的傳授看作次要。童年時代與少年時代的教育重點,應當在倫理與道德方面,不能允許任何一樁生活瑣事違反理性和最廣義的做人之道;一切都以明辨是非,堅持真理,擁護正義,愛憎分明,守公德,守紀律,誠實不欺,質樸無華,勤勞耐苦為原則。

第二,把藝術教育只當作全面教育的一部分。讓孩子學藝術,并不一定要他成為藝術家。盡管傅聰很早學鋼琴,我卻始終準備他更弦易轍,按照發展情況而隨時改行的。

第三,即以音樂教育而論,也決不能僅僅培養音樂門,正如學畫的不能單注意繪畫,學雕塑學戲劇的,不能只注意雕塑與戲劇一樣,需要以全面的文學藝術修養為基礎。

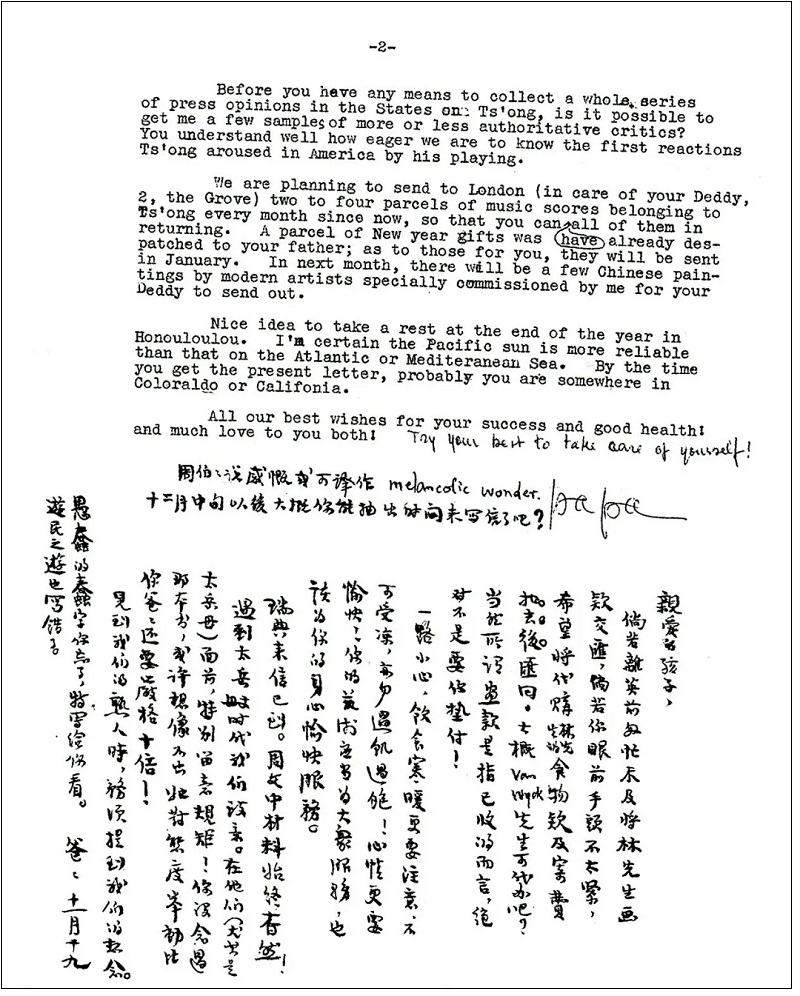

難怪有此“杰作”,這里有傅雷多少苦心啊,包括請朋友看兒子的演奏。我不清楚,同在上海生活時,巴金與傅聰是否熟悉,傅聰是晚輩,也許他們沒有什么單獨來往。然而,傅聰到了國外,他們居然有一次邂逅。這個信息是從傅雷給兒子的信中透露出來的:“我們常常想寫信給你,只愁沒有材料,因而擱筆;你材料很多,卻不大告訴我們。譬如從海邊回來,在華沙好像就耽擱了四五天,那個時期內你作了些什么?在華沙遇到什么人?你出國途中,在莫斯科遇到巴金先生;他在八月中旬回到上海,當天就打電話來告訴我;而你卻從來沒提及。當然,那一段時間你是忙得不得了,無暇作那些回想。”1954年7月13日至8月4日,巴金在莫斯科出席紀念契訶夫逝世五十周年的紀念活動,21日起去雅爾塔等地訪問。莫斯科相見,應當是在7月中旬那一周。巴金回國后,立即給傅雷打了電話,可以看出他們當時交往的密切。傅雷給兒子的信,也能看出他對孩子的那顆心,他盼著孩子能把一切的生活細節都告訴他。

傅聰呢,那是飛出籠子的鳥兒,正全身心地高飛,他覺得父母這樣真是婆婆媽媽的,再加上又忙,越發顧不上父母的心意。我甚至發現,在多年后,傅聰已是六七十歲的人了,與別人談起父親信中教他接人待物、理財管家等等,他還是不理解:“這些我是嫌他煩的,這些我從來沒有好好看過,我喜歡的是爸爸講藝術講人生。”

唉,可憐天下父母心。

“算是替中國出版界開開風氣”

羅曼·羅蘭、巴爾扎克翻譯多了,傅雷想換換口味,他在給朋友的信上說:“以后想先譯兩本梅里美的(《嘉爾曼》與《高龍巴》)換換口味,再回到巴爾扎克。”對他要譯的梅里美的這兩部小說,傅雷談過看法,還保留了錢鍾書對于別人譯本的看法:“梅里美的《高龍巴》,我即認為遠不及《嘉爾曼》,太像偵探小說,plot太巧,穿插的羅曼史也cheap。不知你讀后有無此種感覺?葉君健譯《嘉爾曼》,據鍾書來信說:‘葉譯句法必須生鐵打成之肺將打氣筒灌滿臭氣,或可一口氣念一句耳。’”大約正是對于原有譯本的不滿意,傅雷才再譯一個本子。《嘉爾曼附高龍巴》,平明出版社1953年9月初版,印數為一萬冊。傅雷翻譯用的底本(或參考本)借自巴金,于是便有了傅雷這封還書帖:

前承

惠假《嘉爾曼》原作二種,謬以為早經奉趙,頃整理書柜,方始發見仍在敝處。未老已昏憒若此,愧甚愧甚。敬乞

巴金先生 見諒為幸

弟怒庵拜啟

二月二十七日

1954年2月27日傅雷致巴金信

梅里美,傅雷譯作“梅里曼”。對這個譯法,巴金在給妻子的信里表示過不同的看法:“這兩天在這里看了好些書,采臣寄來的書大半都看過了。梅里美的東西不錯。傅雷譯文還可以,但把作者姓名譯作梅里曼,我頗不贊成,因為嘉爾‘曼’和梅里‘曼’在原文是兩個不同的拼音。‘育才’照原來的音應該是‘何塞’。”“頗不贊成”,然而印在書上的依舊是“梅里曼”,說明平明社和巴金不以己見為尺度,尊重傅雷。

傅譯《嘉爾曼附高龍巴》封面及版權頁

傅雷與巴金主持的平明出版社的合作是比較愉快的,這基于作為文化人的巴金對文人個性、習慣的尊重,他放手讓傅雷按照自己的標準、個性去譯書和處理稿件,從排版、校對到裝幀設計,作者都享有極大的權力和自由。這一點,傅雷跟朋友們提起甚至不無得意,他說是“為所欲為”:“問題到了我的‘行內’,自不免指手畫腳,吹毛求疵。好在我老脾氣你全知道,決不嗔怪我故意挑眼兒。——在這方面我是國內最嚴格的作譯者。一本書從發排到封面設計到封面顏色,無不由我親自決定。五四年以前大部分書均由巴金辦的‘平明’出版,我可為所欲為。后來并入人民文學出版社,就鞭長莫及,只好對自己的書睜一只眼閉一只眼了。”傅雷說,他在裝幀、版式乃至書的校對上的講究,“我是國內最嚴格的作譯者”,此言不虛。他有一封信中談到工作狀況:“這一年來從頭至尾只零零星星有點兒休息,工作之忙之緊張,可說平生未有。……除重譯《約翰·克利斯朵夫》外,同時做校對工作,而校對時又須改文章,挑舊字(不光是壞字。故印刷所被我搞得頭疼之極!),初二三四校,連梅馥也跟著做書記生,常常整個星期日都沒歇。這一下我需要透一口氣了。但第三四冊的校對工作仍須繼續。至此為止,每部稿子,從發排到裝訂,沒有一件事不是我親自經手的。印封面時(封面的設計當然歸我負責)還得跑印刷所看顏色,一忽兒嫌太深,一忽兒嫌太淺,同工友們商量。”

平明社,同在一城,相互來往的工作情況,沒有留下太多文字材料,等傅雷的書轉到人民文學出版社(簡稱“人文社”)出時,因處兩地,倒是留下不少工作信件。傅雷的“最嚴格”從這些文字中清晰可見,而且傅雷無形中將人文社與平明社對比起來,以平明社為標準要求人文社。將譯本移到人文社出,一是平明社即將面臨公私合營,行將不存;二是時任人文社副社長兼副總編的樓適夷是傅雷的老友,屢屢邀約。“巴爾扎克幾部都移給‘人文’去了,因樓適夷在那邊當副社長兼副總編輯,跟我說了二年多了,不好意思推卻故人情意。”三是傅雷沒有直接說,人文社是國營社,平明是私人社,當時的文學出版正逐步納入整體規劃,在以公有制為主體的國家中,私營社給國營社讓路責無旁貸,巴金和傅雷都不好多說什么。

移到人文社中,傅雷降低要求但是也力爭自己的權利,關于校對,他致信出版社強調:

二、校樣本人需看初校二校兩遍(過去前后四校均由本人親自,今在北京排,為節省時間起計,減為二遍),但有數點聲明:

甲、本人每次校對,文字均有修改,雖然不多,但是一定有。因文章多看一次,必然多少會找出毛病來。

乙、版式的整齊美觀,本人十余年來無時不加注意,故初二校樣上常有統行情形批出,務請諒解。

在版式美觀上,他始終堅持:

茲為服爾德《查第格》及巴爾扎克《于絮爾·彌羅埃》二稿事奉瀆。自勝利以后,所有書稿前后校對,均親自負責對底,因(一)對于出版格式,可隨時批改,力求美觀,合理;(二)對內容文字,多看一遍,即可多發現毛病,多修改一次。故一九五三年十月,適夷兄來滬商談為將由平明轉移人文,并約定以后專為人文翻譯時,弟即提出均在上海發排,以便親自照顧,免京滬間寄遞校樣,耽誤時日。

至于弟堅持要各章節另起一面的理由,是因為古典名著不能與通俗文藝同樣看待;《查第格》全書不到一八〇面,薄薄的本,很像小冊子,不能單從節省紙張著眼。《于絮爾·彌羅埃》也要每章另起一面,是因為巴爾扎克的作品都很復雜,有時還相當沉悶,每章另起一面可使讀者精神上松動些。

總的來說,我處理任何事情,都顧到各個方面。校樣從頭至尾要親自看,為的是求文字更少毛病,也為的是求書版形式更合理美觀,要在上海排,為的是求手續簡便,節省時間,也免除與排字房的隔膜。

他甚至為書名中的書法題詞中,改用繁體字和簡化字,而與出版社爭辯:“在此全國上下提倡百花齊放之際,不知貴社能否考慮封面手寫字體可由書寫者自由,一方面為我國留此一朵‘花’,一方面也不必再在此時此刻立下清規戒律。”

傅雷的這種認真、細致,有時候未必得到出版社及時呼應,對此他只有焦急地一遍遍寫信強調、呼吁,也有傷心地慨嘆。“巴爾扎克各書移轉人文后,先出精裝本;但北京印刷條件甚差,公家辦事亦欠周到,故樣本寄到上海,本本皆有污跡,或裝訂,或印刷上的毛病。”“‘人文’新印的巴爾扎克精裝本,已有三部寄來,可憐得很,印刷與裝訂都糟透,社內辦事又外行,寄書只用一張牛皮紙,到上海,沒有一本書脊不是上下端碰傷了的。封面格式也亂來,早替他們安排好了,他們都莫名其妙。插圖銅板還是我在上海監督,做好了寄去的;否則更不像樣了。”

傅雷對于精裝本的質量有著自己的要求,“五四年十一月所印前五種巴爾扎克的精裝本,成績反不及平裝本。”他不厭其煩地指出毛病,確定標準,等于是手把手在教出版社怎么印書:“精裝書外面加的彩色包皮紙,折進書里的一段紙往往太狹,拿在手里容易脫出,不久就破碎。原來是為了節約紙張,但到讀者手里用了幾天就破碎,豈不因小節約而造成大浪費?這也是我說的‘只打小算盤,忘了大算盤’的一例。光從降低成本著想而不替讀者用的時間長短著想,就是我說的‘只顧眼前’的一例,而且是極端片面的。真要節約,就干脆取消那張彩色包皮紙!”從文字中,能夠看出他的焦慮乃至惱火:

(二)即使是布面精裝,如適夷兄譯的《高爾基選集》:甲、封面凹凸不平;乙、膠水污點不少;丙、燙金有缺筆,或一字之內部分筆劃發黑;丁、書角也有癟皺情事。總結起來,仍是浪費。以國內現有技術水平,并非精裝本不能做得更好;但在現行制度之下及裝訂人才極度分散的現狀之下,的確是不容易做好的。一九五三年平明出《約翰·克利斯朵夫》精裝本,我與出版社都集中精力,才有那么一點兒成績,雖距世界水平尚遠,但到了國內水平(以技術及材料而論)是無可否認的事實。如今在大機關里頭,像那樣細致的工作在短時期內恐怕沒有希望辦到。——裝訂也是一門高度的工藝美術,只能由一二人從頭至尾抓緊了做才作得好。

顯而易見,限于條件,平明社的精裝本也很難做到盡善盡美,但是,平明社的工作作風卻給傅雷留下深刻印象,以致他對人文社的領導說:“將來倘重印《約翰·克利斯朵夫》而印精裝本的話,希望注意一點:就是在工商業社會主義改造以后,我們國營的出版社成績,決不能低于幾年以前的私營出版社。這是有關原則性的問題,務盼賜予注意為幸。”他對重印《約翰·克利斯朵夫》直接提出硬性要求,第一條就是要保留平明社印本的“舊樣式”:“封面裝幀、題字、排印字體、書脊題字式樣、各冊顏色,希望全部維持原樣,只改動出版社名稱一項理由:倘沒有充分理由肯定舊樣式不美觀,即無改頭換面之必要;同時也可節約人力物力。”他甚至放出狠話,倘若達不到要求,寧可不印精裝本,“希望鄭重考慮承裝工廠的技術水平;希望不要花了錢得不到效果,我們更不能忘了原來是私營出版社做過的工作,國營機構不能做得比他們差。倘無適當技術水平的裝訂,寧可不印精裝本,以求節約。”

傅雷的要求處處以平明社的書和做法為標準,由此返觀,可以想象,他和巴金的合作之默契和滿意度。至于他一再提到的“一九五三年平明出《約翰·克利斯朵夫》精裝本,我與出版社都集中精力,才有那么一點兒成績,雖距世界水平尚遠,但到了國內水平(以技術及材料而論)是無可否認的事實”,的確,這套書的印裝在今天看來也是難得的精品。四大卷,開本近乎方型,書封有外函套,封面簡潔、經典。在普通本之外,平明社還有給作者加印特裝本的傳統,讓作者送人,也體現書的尊貴。黃裳、穆旦、蕭珊的書,都見過這種特裝本。傅雷在另外的信中稱這算是開風氣之舉:“又《約翰·克利斯朵夫》,北京有指示要上海印精裝本二千部,平明自己另外加印了一百本圣經紙本的,算是替中國出版界開開風氣。但成績因條件限制,不能完全合乎理想。”我在1955年12月編印的《平明出版社圖書目錄》中看到:《約翰·克利斯朵夫》(重譯本)有四卷本的書籍紙精裝本,定價是12.50元;另有上下兩冊的字典紙精裝本,定價是16元。這種兩卷本的字典紙精裝本,我未見過,大概就是傅雷所說的“平明自己另外加印了一百本圣經紙本的”。

平明版《約翰·克利斯朵夫》1953年9月版書籍紙精裝本,該本印2900部,另有100部字典紙精裝本

文人愛書,傅雷很珍惜這樣的印本,在給兒子的信中也曾叮囑:“新出的巴爾扎克,收到后來信提一筆——這是特印非賣本,勿隨便借出去,搞丟了!”“特印非賣本”這并不是多么難以做到的事情,然而,在計劃經濟中,國營大社怎么會有這種例外,反倒是私營出版社有這種靈活性。還有一層不能忽視,巴金本身就是一個文人,他懂文人的情趣和需要。

“要是沒有這一點骨氣,我們怎么對得起我們的祖宗”

平明出版社在成立之初,延續當年文化生活出版社“譯文叢書”的路子,編輯“文學譯林”叢書,意在推出翻譯精品,傅雷是第一批受邀加入的作者,他一直關注平明社的這套叢書。“西禾談及巴金新組一書店(已與文化生活分家),想專出一套最講究的文藝翻譯,由西禾與他二人合編,說是決不馬虎,迄今只收了楊絳一本譯稿,聽說好得很。此外又來問我要稿,也許新譯的巴爾扎克會給他們。此外他們還想不出別人。不知悌芬有意半玩兒半工作的試試嗎?但書店方面頗注重原作的文藝價值要有世界性與永久性。你不妨與他談談,讓他想想自己最喜歡的作品有些什么,可以來信商量。巴金的條件,仍是百分之十五的版稅,他是反對新辦法的。”“《貝姨》那個叢書(叫做文學譯林),巴金與西禾非常重視,迄今只收我跟楊絳二人的。健吾再三要擠入這個叢書(他還是“平明”股東呢),都給他們推三阻四,弄到別種名義的叢書中去了。西禾眼力是有的,可惜他那種畏首畏尾的脾氣,自己搞不出一些東西來。做事也全無魄力,缺少干練,倒是我竭力想推你跟楊必二人。”這兩封信透露出這樣的信息:文學譯林,由巴金和陳西禾合編;第一批稿件中只有楊絳譯《小癩子》(1951年4月初版,印3000冊)和傅雷譯《貝姨》(1951年8月初版,印2500冊),后來陸續增加的是傅譯巴爾扎克諸書以及《約翰·克利斯朵夫》等。傅雷特別強調巴金他們收稿之“嚴”“頗注重原作的文藝價值要有世界性與永久性”。嚴格、標準、眼光,巴金的出版社的這些品格都是傅雷看重的,這也是傅雷與巴金兩個人作為朋友最重要的精神聯系點。兩個人的性格雖然大不相同,但是他們都是認真的人,都是切實做事的人,都是心懷理想的人。

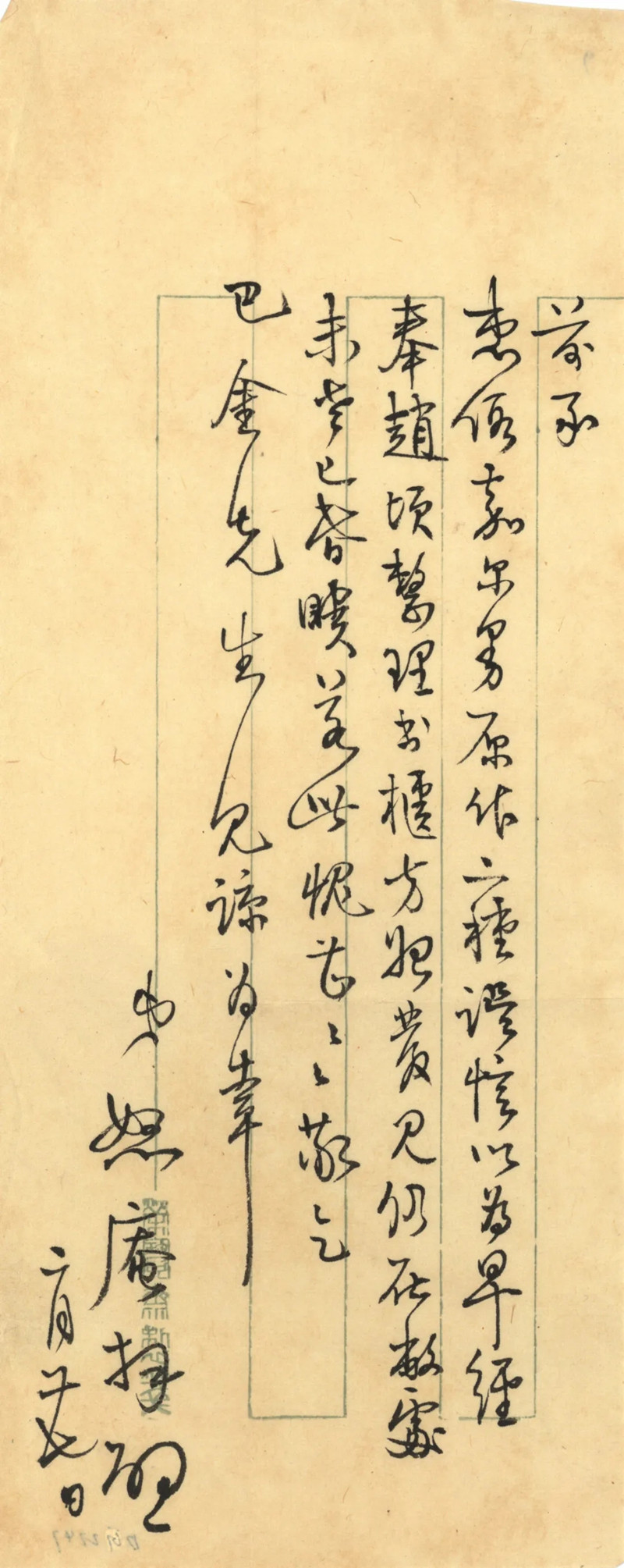

傅雷還是一個熱心人,他鼓勵人譯書,也為平明社這套叢書拉稿。1953年1月給巴金的這封信,就是介紹楊必譯稿的:

巴金先生:

茲另郵掛號寄上楊必譯《剝削世家》,約共四萬余字。除鍾書夫婦代為校閱外,弟亦通篇瀏覽一過,略為改動數字,并已征求譯者本人同意。該書內容與楊絳所譯《小癩子》異曲同工,鄙見將來不妨將該書重版與本書初版同時發行。又譯者希望能早出,因與其本人將來出處有關(詳情容面陳)。好在字數不多,輕而易舉,可否請采臣兄一查平明本年春間出版計劃是否可能早出。

又倘尊意認為《剝削世家》譯文標準夠得上列入“文學譯林”,則排版格式可與巴爾扎克各書一律。紅筆批注均出弟筆,冒昧處乞鑒諒為幸。

正文“小引”請先生細閱一過,若有問題,務請見示,以便修改。勿此祗候

儷綏不一

弟 傅雷拜啟

二十一夜

1953年1月21日傅雷致巴金

楊必(1922—1968)是楊絳的妹妹,在她們家姐妹中行八,后曾在復旦大學外文系任教。傅雷曾請她教過傅聰英文,很賞識她的才華,在傅雷和錢鍾書夫婦的鼓勵下,她開始涉足文學翻譯,信中提到的《剝削世家》是一部小書,她后來還譯過薩克雷的那部大書《名利場》,很受推重。雖說初涉譯壇,楊必的“師傅”卻非同一般:姐夫錢鍾書、姐姐楊絳“代為校閱”,一代譯宗傅雷“通篇瀏覽一過”,《剝削世家》譯文質量大有保證,傅雷給出的判斷是“譯文標準夠得上列入‘文學譯林’”。他甚至用紅筆把排版格式都在原稿上批注出來了,如此推重和為其盡心,令人嘆服。傅雷還向巴金提出一個要求:“又譯者希望能早出,因與其本人將來出處有關(詳情容面陳)。”共和國初立,百廢待興,私營出版社(排字房、印刷所)的排書能力很低。這一點,傅雷在1951年給宋奇的信中談到過,《約翰·克利斯朵夫》篇幅太大,私人出版社資力和能力都有限,他暫時不轉到平明社。我在平明社1952年9月初版、1953年2月再版的《約翰·克利斯朵夫》的最后一頁還看到一則聲明,也談到工廠繁忙,排印不及:“本書第二冊原定于一九五二年十一月出版,因排印工廠工作繁忙,致脫期甚久,勞讀者懸望,甚為抱歉。第三第四兩冊決定于本年六月份同時印出,特此預告。”按照傅雷“一手包辦”的說法,我懷疑這則聲明出自他之手。可是,在這種情況下,巴金完全按照傅雷的要求以盡快的速度出書。《剝削世家》,平明社1953年5月初版,印5000冊,也就是說在傅雷把稿子寄給巴金之后三個多月就印出了。該書在當年8月再版,增印3500冊;1954年1月第三版,增印4500冊,總印數達13000冊,看來挺受歡迎。

楊絳在回憶楊必的文章中說:“傅雷曾請楊必教傅聰英文。傅雷鼓勵她翻譯。阿必就寫信請教默存指導她翻一本比較短而容易翻的書,試試筆。默存盡老師之責,為她找了瑪麗亞·埃杰窩斯的一本小說。建議她譯為《剝削世家》。阿必很快譯完,也很快就出版了。傅雷以翻譯家的經驗,勸楊必不要翻名家小說,該翻譯大作家的名著。阿必又求教老師。默存想到了薩克雷名著的舊譯本不夠理想,建議她重譯,題目改為《名利場》。阿必欣然準備翻譯這部名作,隨即和人民文學出版社訂下合同。”楊絳補充的信息是,《剝削世家》《名利場》都是錢鍾書幫忙選定的書目并且確定了書名。傅雷在給宋奇的信中補充的信息是,這書初譯稿,錢鍾書不滿意,楊必重譯了一稿:

信到前一天,阿敏報告,說新華書店還有一本《小癩子》,接信后立刻叫他去買,不料已經賣出了。此書在一九五一年出版后三個月內售罄,迄未再版。最近楊必譯的一本Maria Edgeworth;Castle Rackrent(譯名《剝削世家》是鍾書定的)由我交給平明,性質與《小癩子》相仿,為自敘體小說。分量也只有四萬余字。我已和巴金談妥,此書初版時將《小癩子》重印。屆時必當寄奉。平明初辦時,巴金約西禾合編一個叢書,叫做“文學譯林”條件很嚴。至今只收了楊絳姊妹各一本,余下的是我的巴爾扎克與《約翰·克利斯朵夫》。健吾老早想擠進去(他還是平明股東之一),也被婉拒了。前年我鼓勵你譯書,即為此叢書。楊必譯的《剝削世家》初稿被鍾書夫婦評為不忠實,太自由,故從頭再譯了一遍,又經他們夫婦校閱,最后我又把譯文略為潤色。現在成績不下于《小癩子》。楊必現在由我鼓勵,正動手薩克雷的Vanity Fair,仍由我不時看看譯稿,提提意見。楊必文筆很活,但翻譯究竟是另外一套功夫,也得替她搞點才行。

楊必譯《剝削世家》

楊絳的《小癩子》初版印3000冊,兩年后已經一冊難求了。在傅雷的建議下,平明社重新排版重印,于1953年10月出了重排一版,印4000冊;1954年5月又印重排第二版,增印2000冊。傅雷對楊氏姐妹的譯筆很是推崇,也曾感嘆自己的文字“太死板”,不如楊氏姐妹那么靈活:“這幾日開始看服爾德的作品,他的故事性不強,全靠文章內若有若無的諷喻。我看了真是栗栗危懼,覺得沒能力表達出來。那種風格最好要必姨、錢伯母那一套。我的文字太死板太‘實’,不夠俏皮,不夠輕靈。”傅雷曾對楊絳說過“我的稱贊是不容易的”。看來他是真心喜歡楊氏姐妹的譯文。

楊必之外,傅雷還動員宋奇(宋琪)譯書:

只要你認為好就不必問讀者,巴金他們這一個叢書,根本即是以“不問讀者”為原則的。要顧到這點,恐怕Jane Austen的小說也不會有多少讀者。我個人是認為Austen的作品太偏重家常瑣屑,對國內讀者也不一定有什么益處。以我們對art的眼光來說,也不一定如何了不起。西禾我這兩天約他談,還想當面與巴金一談。因西禾此人不能負什么責任。

傅雷屢次提到“文學譯林”叢書,乃是他極為欣賞巴金辦出版社這種“不問讀者”的原則,其實是為了文學、出版、文化的積累不計名利的氣魄。朋友有各式各樣,有的朋友,可能不在于世俗生活中來往多少,但是他們在精神上是相通的,我認為傅雷和巴金的友情就屬于這一類。

遺憾的是,平明出版社只在出版史上存留了短短的五六年,傅雷在給兒子的信中也提到了它的結束,雖未置一詞,但我隱約能讀出幾分惋惜:“平明出版社年底歸并公家,與‘新文藝’合。我的《約翰·克利斯朵夫》與《嘉爾曼》則移交‘人文’,樓伯伯來信,說錢伯母,必姨的兩本小書也要向平明討過去。”

俱往矣,距離此信六十年后的2014年,在傅雷夫婦忌日(9月3日)的前一夜,外面下著大雨,我在武康路巴金故居中整理資料,突然發現一個印著黑字的信封,打開看,里面是“舉行傅雷先生骨灰安放儀式通告”,里面,還夾了一張代辦花圈的通知。通告的內容簡單,又冰冷:

中國作家協會會員、上海市文學藝術界聯合會第二屆委員會委員、中國作家協會上海分會理事、中國人民政治協商會上海市第一屆委員會委員、著名法國文學翻譯家傅雷先生受林彪、“四人幫”左傾機會主義和修正主義路線迫害,于一九六六年九月三日逝世。現定于一九七九年四月二十六日上午九時半在漕溪路210號上海龍華革命公墓大廳舉行傅雷先生骨灰安放儀式,予以平反昭雪恢復名譽。

特此通告。

上海市文學藝術界聯合會

中國作家協會上海分會

一九七九年四月五日

幾十年過去,這張冰冷又沉重的通知在那一刻出現,仿佛是天意?在我的書房中,有一尊青年雕塑家高曠寓送給我的傅雷雕像,傅雷圍著圍巾,手執一卷書,身材頎長,飄逸,我想到人們對他的評價“孤傲如云間鶴”。我也想起1987年巴金寫給蘇叔陽的一封信,是回答蘇叔陽關于老舍之死提問的,由老舍,巴金談到傅雷:

關于老舍同志的死,我的看法是他用自殺抗爭,也就是您舉出的第三種說法,不過這抗爭只是消極抵抗,并不是“勇敢的行為”(這里沒有勇敢的問題),但在當時卻是值得尊敬的行為,也可以說這是受過“士可殺不可辱”的教育的知識分子“有骨氣”的表現,傅雷同志也有這樣的表現,我佩服他們。

我們常說“炎黃子孫”,我不能不想到老舍、傅雷諸位,我今天還感謝他們,要是沒有這一點骨氣,我們怎么對得起我們的祖宗?

傅雷像(高曠寓 塑)

巴金把他們看作為中國知識分子的代表,欽佩他們“有骨氣”,表示他們是不能被遺忘的“炎黃子孫”。是啊,“要是沒有這一點骨氣,我們怎么對得起我們的祖宗?”畢竟是知識分子,不能沒有自己的精神傳統。

(圖文轉載自“傳記文學”微信公眾號)

- 兩份致宋慶齡先生的感人至深書信[2022-02-11]

- 魯迅與陶成章的友誼[2022-02-10]

- 王安憶談張潔:她是赤子[2022-02-09]

- 嚴家炎:文學史家的境界高格[2022-02-08]

- 周立民:巴金與中國現代文學館[2022-02-07]

- 張香還:回憶在同濟中文系讀書的時光[2022-01-26]

- 魯迅與蘇曼殊的交往[2022-01-24]

- 風義平生——程千帆的師友交誼與《全清詞》編纂[2022-01-24]