張香還:回憶在同濟中文系讀書的時光

*章華明供圖

近日承同濟大學人文學院四位年輕老師見訪。自做同濟學生報,經歷了七十多年漫長歲月,自然也經歷了其間人事代謝、紛紜莫測、大大小小的人世百態之后,能在我的暮年,有幸見到來自母校新一代的師長,談談天,請教一些問題。其歡愉之情,一時真難以言說。

一件件久已塵封的往事,似乎打開了閘門一下子涌現到眼前。

我是在抗戰勝利后的1946年下半年進國立同濟大學新創建的文學院中文系的。文學院共設置三個系:中文系、哲學系、外文系。

*章華明供圖

同時設立的還有法學院。因陋就簡,兩座學院就分別擠在北四川路底,江灣路邊今復興中學內的那一塊校園里。文學院的教學樓,就是那一幢虹口公園前,江灣路一側,面對國民黨淞滬警備司令部的紅樓(上圖)。法學院則設在紅樓南邊,一幢灰色大樓內。紅樓東的空地上,有一幢上鋪紅瓦、奶黃色的小平房,住著郭紹虞、牟潤孫等教授,以及當時還很年輕的教授哲學的馮寶麐(后名馮契)先生。

由此向東,眼前是緊貼著甜愛路的一排簡陋的平房,三四間光景。其中一間,就是同濟大學文學院男生宿舍,擠著十幾張橫七豎八的疊鋪鐵床,光線黯淡、空氣混濁,日日夜夜亮著黯黯黃黃、使人壓抑的燈光。晚上門外邊放置一木桶,供同學解手用。北鄰一大間是中文系圖書館,放著一些諸子百家之類的書;另有幾份報紙。大部圖書,只見經過捆扎,堆置一邊,無法打開,一位名叫陳小松的老先生管理這份工作。同學們似極少跨入這座圖書館的門。倒是走出校門幾步路,內山書店舊址,由“七君子”之一的王造時開辦了“自由出版社”,它的書架上有林林總總的書,因此成為我們常年光顧之地,從中獲取新知舊識。

住在這樣一間簡陋的宿舍里,深刻難忘的是那條如此難得的幽靜的甜愛路。晚間從窗外偶然可以看到一二對少男少女,親密地徘徊其間。有時,也可以聽到悠悠的吹奏口琴的聲音,在靜靜的有月光的夜晚,此情此景怎不令人遐思綿綿?

太殺風景的,是我們的左鄰,住著一批警備司令部的勤務兵。整日間進進出出、熙熙攘攘,破壞了校園的寧靜,使人感到一種莫可奈何的別扭。總之,此時此地,無可言說!

說來慚愧,在艱苦的抗戰期間,我只斷斷續續讀到了初中畢業。我是以“同等學力”資格報考同濟的。名落孫山,似乎也是必然的事。但,人即使處于無望中,有時也會懷有一種對命運之神的不屈服的強烈愿望。

這個時候,我就想到了柯靈先生,也只有求助于柯靈先生。早在一二年前,我這個才十六七歲的很稚幼的孩子,就已往他編的《文匯報·世紀風》和《中央日報·文綜》投寄稿件。也曾專程跑到上海,面見過他。當時,他也才三十歲光景。在八仙橋畔,上海出版公司編輯部,他給我介紹了身旁的唐弢先生和他的外甥阿湛。他還給我寫來了一封封熱情洋溢的信。

香還先生:

《喇嘛僧》收到了。《大家》一時恐怕不會出,所以仍發表在《文綜》里了。《大家》其實我只掛名,因為出版家是熟人,情不可卻,所以由他們做著這一類不大合適的事。如果決定出版,我會寫信請你寫稿的。

大作頗有風致,毛病是太浮,似乎可以從著實處走。《文綜》渴需稿,希望你能多寫,經常寄給我。《周報》以后也想要點短文章,但要言之有物的,太空洞浮泛的抒情之作不大合適,你愿意試試嗎?我不大去《中央日報》,以后通訊寄稿,請直接寄《周報》。

《文綜》的稿費到了沒有?早囑辦事人寄了。曾經接到你的信,問《世紀風》的稿費,當時因為丟了你的通訊處,無法寄奉,現在檢出,為時過久,只剩了一點點小數目,抱歉得很。匯寄起來麻煩,現姑就信內冒險一寄。候復。

柯靈 上 五月五日

我現在已不編《世紀風》了。

香還兄:

示悉。五月份稿費迄今未寄,殊出意外,辦事人疏忽至此,真堪痛恨。當即查詢寄奉不誤。

前信囑寄拙影,以事忙未復。弟奇懶,數年未單獨攝影,近游富春江,有友人為攝一幀,又系“海內孤本”,未克奉贈,歉歉。

近所忙何事?《文綜》久未得稿,念念。近文匯又辟一文藝副刊《筆會》,為唐弢所編,亦頗需稿,暇時請多寫作,勿令硯田久荒也。稿可寄《周報》弟收,《中央日報》弟不常去,信易失誤耳。匆候

文安

柯靈 上

《周報》新址:上海西藏南路26號

本文作者張香還先生自1945年12月起就開始在文匯報上發表文章,圖為1946年8月23日筆會版刊發的《王爺》(圖中)

柯靈先生隨即給同濟中文系主任郭紹虞先生去了信,也隨即得到了回音。在短短的一段時間內,郭紹虞先生竟為了我讀書的事,百忙中給我寫來了四封信。

這是一封特用掛號寄出的信。

香還兄:

來書誦悉。校中事務紛煩,似尚未有頭緒。試讀一事,尚未見會議。虞意如試讀不成,可改旁聽,不過旁聽后來年須再經入學考試,且所習功課不能承認,以后仍須復習耳。如此又須吃虧一年。總之,酌量情形似得當,再行奉報。《燕京學報》上次回來時并未挈帶南來。好在此文已收入《文學批評史》下冊中間。此書已排印完事,不日即可裝訂出版,仍由商務印書館印刷。現時同濟已于十二月一日開學,但正式上課尚無確期。新生注冊大約在十日左右。一俟定有確期,當又在報端披露。虞意中文系中申請求試讀者過多,而定額甚少,恐無希望。旁聽或有辦法,如愿旁聽,可于十日左右來滬。耑復,即頌

學祉

郭紹虞敬啟 十二月四日

半個月后,郭紹虞先生又寄來了一封信。這是一封報告我正式獲得試讀生資格“好消息”的信。

香還兄:

前夜別后,途次如何為念。關于試讀事,頃已會議通過。日內正在辦理新生注冊(試讀生或稍后),能來滬與校方先行接洽亦好。試讀核準,住宿問題當亦可以商量。即頌

學祉

紹虞 十二月廿日

接到這樣的信,自然高興萬分。我即草草掮上一個鋪蓋卷,坐上三個多鐘點的蒸汽火車,很早趕到了學校。

正式上課是等了很長、很長一段時間的。到終于開始上課那天,文學院首屆一年級學生,總共才三十人不到。計中文系十二人,哲學系八人,外文系(德文專業)約六人。

去紅樓上課,必先看到屬于紅樓建筑附屬的那一幢紅色小平屋,這是女生宿舍。進大樓,一個大樓管理人員,叫做“鮑爾登”的德國漢子,正站在那里。

中文系在三樓。文學院教授除了郭紹虞、牟潤孫、楊一之、陳銓、馮寶麐等之外,大多兼職。

有來自復旦大學教授語音學與大學英文的李振麟和索天章,教授莎士比亞的東吳大學的張云谷,教授外國文學作品選的早期創造社詩人、翻譯家穆木天,教授新文藝習作的許杰。上海市立博物館的蔣大沂,教授文字學;還有是西洋史,由《新聞報》的一位先生任教。

*章華明供圖

至今沒法忘記的是,在中國通史課上,牟潤孫那一口響亮的京片子。一襲絲質的大褂裹著那微微發胖的身子。第一課,他自我介紹是史學大家陳垣的學生。那種上課時的滔滔不絕,一絲不茍引經據典,使人相信,他確然是出自史學大師之門的一位出色高足。李振麟則西裝革履,做過清華大學助教,才從英國回來。作為語音學專家,一口倫敦英語,口腔的運用,自是不同凡響。大學英文,選用的是西南聯大陳福田編的那個本子。其中英國散文大家毛姆記述辜鴻銘的那篇散文,讓拖著長長辮子的古怪福建老頭,至今似還在心頭。那一位在德國留學期間,曾被納粹希特勒拘捕過的,研究黑格爾和翻譯黑格爾的大家楊一之,終年穿著青布大褂,臉色青青的,沒一點血色。上他的課,得思想充分集中。哲學家確有其不同于常人的思維模式。它的晦澀難懂,也似事出必然。馮寶麐(馮契)先生,同時給我們開了倫理學等幾門課。叫人佩服的是,他從不看講稿,但目光很少接觸大家。聲音不高不低,似乎始終小心地限制在一個平平穩穩的水平上。這模樣,就像一個正在老師面前背書的小學生,當年也才三十光景。郭紹虞給我們講中國文學史和大學國文。他自是一位飽學之士,中國古代文學研究大家。尤其是他的《中國文學批評史》,是一部扛鼎之作。他同時又是五四時期,十幾個新詩開拓者之一。他的書法,自屬一家。可惜的是,他不善言談。大學國文用的是他自編的《學文示例》。這本著作采用了有代表性的各體古文、現代文,有代表性的譯文,進行分類比較評析,很有特色。許杰先生是位很隨和的人。他任教新文藝習作,自是揚其所長。那一年暑假,又是一個炎炎的大伏天,正在蘇州國立社會教育學院兼課的他,跑到我位于潘儒巷的家,坐了一會。然后還有兩個同學一起,三人陪著他,從蘇州臨頓路自北朝南,一路走來,到達滄浪亭。在這座最古老的園林里,師徒四人,徜徉在水池邊的一山一石之間。來一點“思古之幽情”,卻贏得了片刻的心靈愉悅,這是一件不易忘記的事。上張云谷教授的莎士比亞課,不知為什么,我會想到果戈理筆下的乞乞科夫。他有點大腹便便。在初中時代只讀了林漢達編的那本《模范初中英語課本》的我,聽他講“莎士比亞”,吃力可知。對于莎士比亞,我僅僅看過梁實秋翻譯的《威尼斯商人》。后來我知道,張云谷先生除了研究莎士比亞,還多才多藝,既擅長清代高其佩那樣的指頭畫,又是我國早期油畫開創者之一。在這期間,說來好笑,我這個不懂德文的人,還跑進外文系教室,聽了陳銓教授的課。只是想見一見這位創作了劇本《野玫瑰》,名噪一時,又是國內唯一的日耳曼史專家的人。他矮矮的身材,圓圓的臉上一副圓形黑框的眼鏡,一副瀟灑自信的樣子,確有一種獨特的風采。至于同學傳說他愛模仿希特勒,則戲說而已。但,晚年他可悲的命運,卻是誰也想不到的。

*章華明供圖

至今仍叫人難忘的還有同濟同學的團結友愛、吃苦耐勞的精神。大半同學,身無分文,每日三餐吃著由聯合國救濟總署舉辦的“救濟食堂”供應的黑面包、美軍剩余罐頭食品,寒冷的冬天,穿上由他們供應的并不配身的黑布中式棉襖褲。作為同濟大學大本營的工學院,那么多同學就擠住在由日本人留下的那座學校健身房內,用舊布把它間隔成一個個不易通風,僅能放置一張張床的小小空間。他們就在這里度過了一個個寒冷的冬天,又度過了一個個酷熱的夏天。

這個時候,國民黨政府腐敗,物價飛漲,民不聊生……

學校“學生自治會”組織的一次次上街示威游行,成了認識現實、認識生活的另一課堂。現實真有它潛移默化的巨大力量,也確實教育了每個人。越來越多同學走上街頭。

1947年2月7日,南京路勸工大樓發生國民黨特務打死國貨公司職工梁仁達的慘案,消息也立刻傳進學校。校外由丁景唐等發起的“上海文藝青年聯誼會”,在1947年2月18日為此發了“抗議宣言”。其中有:

……死者和傷者的血燃亮了路,我們要沖破黑暗前進,我們的要求是和廣大人士一致的,我們也一定和愛國人士在一起,為死者申冤,為傷者泄恨,用先烈的血跡,去迎接黎明的來臨!……

在這份抗議書上簽名的,有薛汕、袁鷹、包薔、戎戈、沙鷗、項伊、廖曉帆等五十多人,刊登在上海《文匯報》等一批進步的報紙上。

梁仁達死難的現實,教育了大家,也深深教育了我。這份抗議書,同濟同學項伊、廖曉帆簽了名。我也簽下了名。

在母校短短的時間里,好多事在記憶里已淡然無存。但,有些事,雖屬瑣碎,也極尋常,仍會記得起來,那就是訪郭沫若的事。

在復旦大學任教的王造時的一部書稿,要請郭沫若寫序。一天,哲學系一同學和我一起,去了附近狄思威路那座坐北朝南、面對國民黨警察局的“郭寓”。小小的西式房子,一進門,就見一群孩子正在哭鬧不休,于立群在一旁忙得不可開交。只能放下書稿,轉身告退。出門不遠,在人行道上,只見郭沫若一襲青布大褂,腳踏布鞋,一步步遠遠走來。我們僅踟躕了一會,他一步步過去了……

“失之交臂”這句話,也許就是這樣。

還有同濟的“一·二九”事件,也是不會忘記的。“一·二九”前夜,大家集中在工學院會場兼食堂的屋子里,舉行文藝晚會。在國民黨特務的嚴密監視下,音樂學院的司徒漢指揮大家,一遍遍高唱著“山上的荒地什么人來開?”“山那邊呀!好地方”等紅色歌曲。還有臧克家等一個個文藝界人士熱情洋溢的詩朗誦……場面激昂而壯烈。當晚,好多其他學院的同學就蜷縮在工學院教室的地板上,度過了極不尋常的寒冷的夜晚。

第二天早上,浩浩蕩蕩的學生請愿隊伍一出發,就和當時國民黨上海市長吳國楨,和他帶領的武裝馬隊、“飛行堡壘”對峙在其美路上……

同濟“一·二九”后,校園空氣十分低沉。我這個血氣方剛、對國民黨現實又心懷不滿的人,自然絕不會由此而趨向沉默,一個人辦起了一份取名“大家”的壁報,集納一些地下的言論、消息,在深夜張貼在文、法兩學院共用的食堂墻壁上。同時,也參加《同濟人》報,做一點工作。一天,我被通知撤離學校去解放區。這是1948年一個秋天的晚上,臨行,外文系的一個同學,脫下了他身上的還留有他體溫的薄棉長袍,要我穿上。于是,由同濟醫學院一個被開除的正充當“地下交通員”的同學帶領,通過層層封鎖線,到達皖東一開辟地區。在這里,晝伏夜出,隨游擊部隊一起攻打敵人碉堡……不久之后,部隊又奉二野劉鄧大軍命令,集中大別山。于是一個嶄新的生活從此開始了。

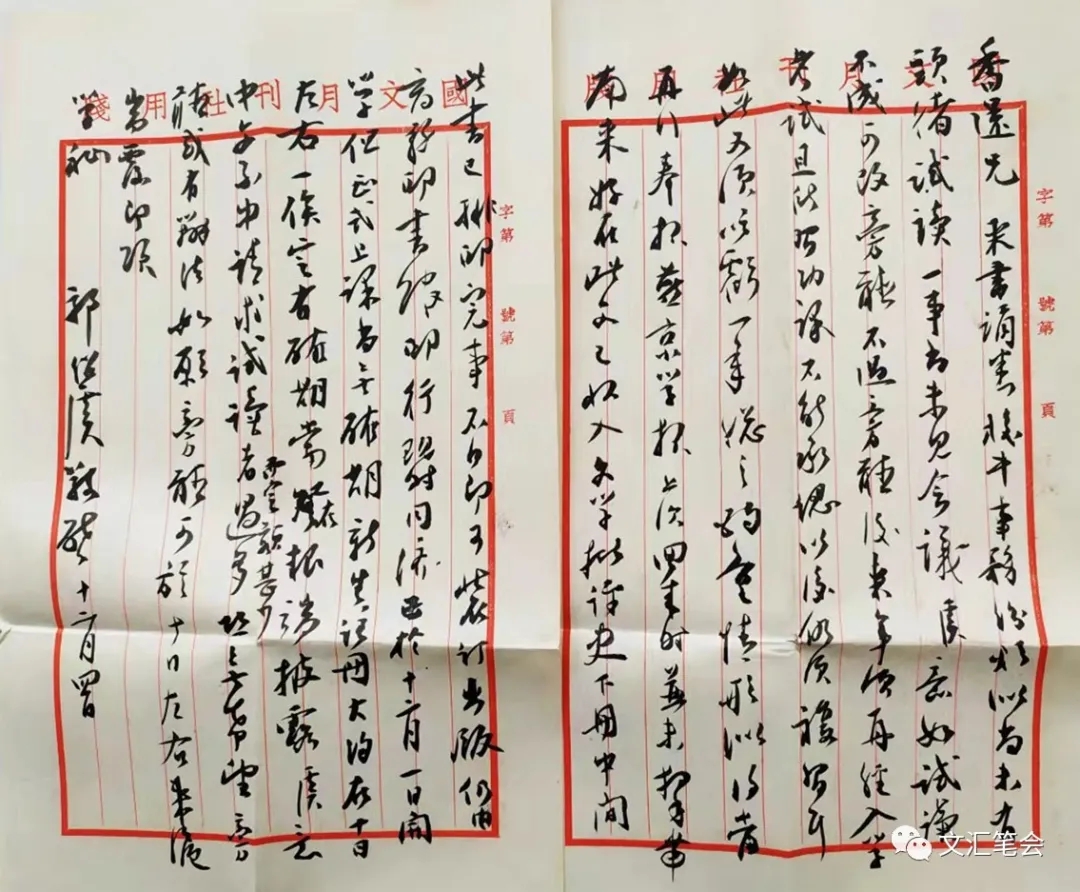

本文作者手跡

后記 這篇小文是偶然之間,被激發出來的。同濟生活確實是我常常想到的年輕生活中一個重要部分。特別是當年那一些多么正直、多么友愛的同學。可惜,他們中不少都在上世紀六七十年代,不該去世的年齡,去世了!包括離滬前把棉袍從自己身上脫下,又披在我身上的那一位同學,還有默默主辦《同濟人》報的那一位工作者……離別后,都一次也沒再見過。人生匆匆,就這樣過去了!

2021年秋末,寫于上海億潤苑

- 魯迅與陶成章的友誼[2022-02-10]

- 王安憶談張潔:她是赤子[2022-02-09]

- 嚴家炎:文學史家的境界高格[2022-02-08]

- 周立民:巴金與傅雷的“君子之交”[2022-01-27]

- 魯迅與蘇曼殊的交往[2022-01-24]

- 風義平生——程千帆的師友交誼與《全清詞》編纂[2022-01-24]

- 堯山壁:憶顧隨先生[2022-01-21]

- 劉克敵:清華國學院“四大導師”稱號的由來及“入圍導師”[2022-01-21]