周絢隆:吳宓與二十世紀紅學

吳宓(1894—1978),字雨僧,陜西涇陽人。吳氏為涇陽大族,據吳宓自己回憶,他們這一支共有十家,都比較富有,“諸家之富,悉由商業”。因商致富的吳氏,對子弟教育頗為重視。吳宓的生父和嗣父(實為唯一的親叔父)都受過良好的教育,其嗣父還曾游學日本。到了吳宓,更是青出于藍。他于1911年以高分考入清華學堂,1916年畢業。第二年赴美留學,先進入弗吉尼亞大學英國文學系,次年轉入哈佛大學比較文學系學習。1921年畢業回國后,先后在東南大學、東北大學任教。1925年應聘回到母校清華大學。1937年抗戰爆發后,隨校南遷,執教于長沙臨時大學、西南聯合大學。1946年受聘為武漢大學外文系主任。1949年到重慶,幾經輾轉,進入西南師范學院,從此長居北碚。

吳宓既是學者、詩人,又是翻譯家和教育家,還曾長期主持《學衡》雜志和《大公報·文學副刊》的編輯業務。他精通中、西古典文學,雖以西洋文學為專業,但在文化上又持鮮明的民族立場。這讓他在二十世紀風起云涌的中國歷史舞臺上,成了非常奇特的存在。

作為學者的吳宓,最不能讓人忽視的是他在紅學領域的影響。甚至可以說,在二十世紀上半葉,對普通大眾來說,“吳宓教授”和“著名紅學家”一度是完全畫等號的。在專業文化圈以外,一般人知道他主要是因為紅學。今天要討論吳宓的紅學貢獻,必須得把他放到二十世紀紅學研究的大背景下來觀察,才能有比較客觀的評價。

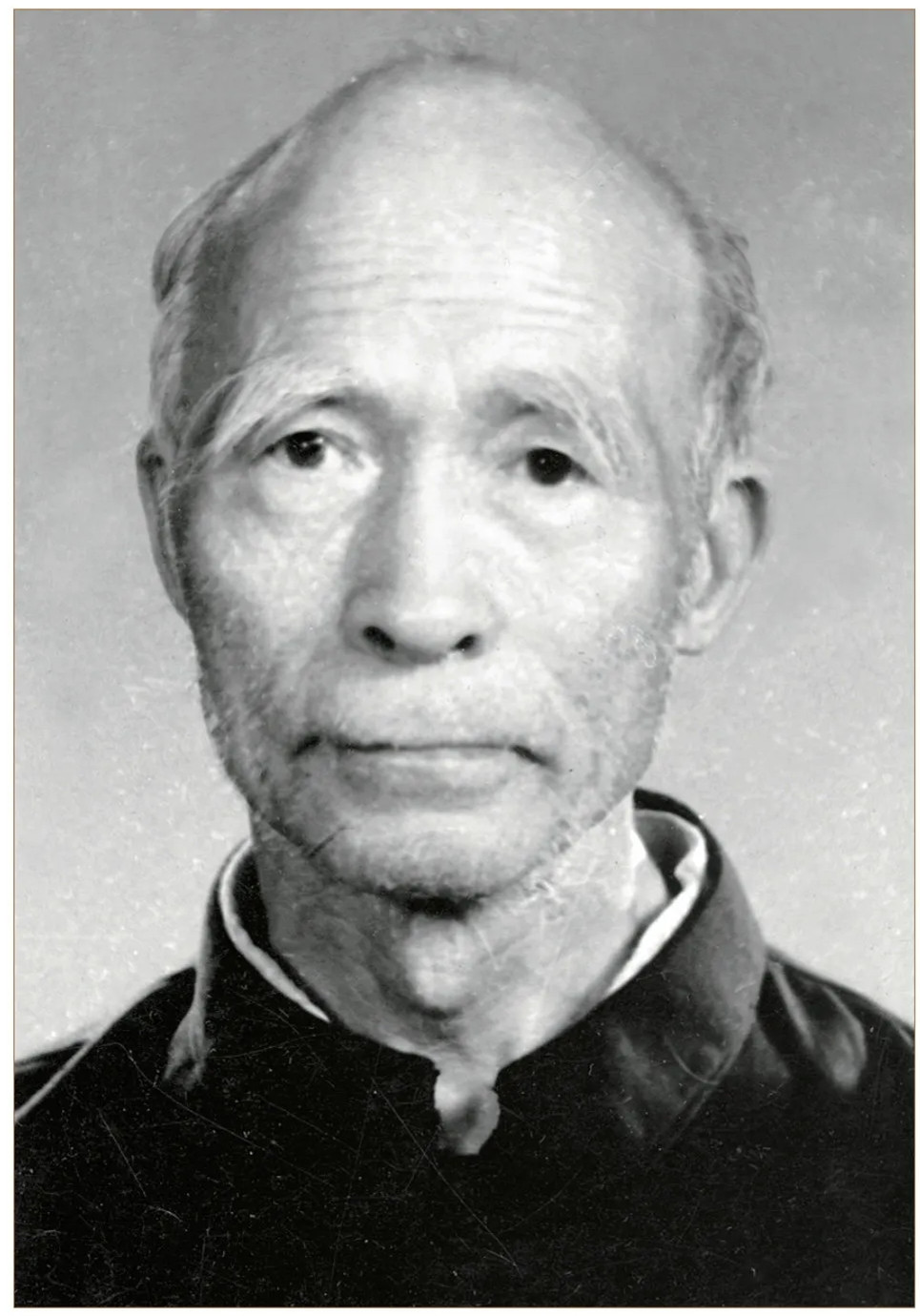

二十世紀三十年代的吳宓

二十世紀七十年代的吳宓

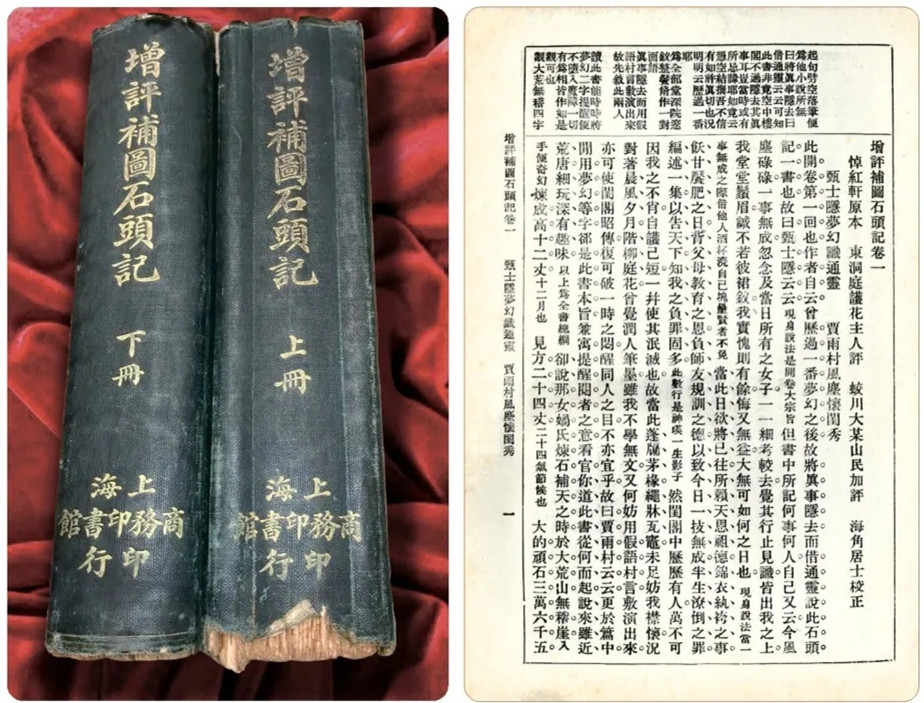

吳宓先生晚年經常閱讀的《增評補圖石頭記》書影(商務印書館1930年版)

一

吳宓最早接觸《紅樓夢》,是在虛歲十四歲的時候。據《吳宓自編年譜》記載,1907年他十四歲的時候:

仲旗公(筆者按,指作者嗣父吳建常,時自新疆赴母喪歸)帶回之行李中,有《增評補圖石頭記》一部,鉛印本,十六冊,宓見之大喜,趕即閱讀。并于夜間,伏衾中枕上,燃小煤油燈讀之。每晝夜可讀五回至六回。故得于明年正月中旬(宏道下學期開學前)讀畢全書。(《吳宓自編年譜》第74頁)

“宏道”指陜西宏道高等學堂,吳宓當時在該校讀書。時隔六十年后,吳宓在1968年1月29日的日記里,還不忘當時的情景:“六十年前此日,方遭祖母喪,侍父鄉居,宓始讀《石頭記》未至半也。”1908年,宏道高等學堂開學以后,吳宓又“借得前半部木刻小冊《石頭記》,課余恒讀之,甚欣快”。從此,他就與《紅樓夢》結下了不解之緣,此書不但充當過他人生的精神指引,而且在特定的時候,還成了他情感寄托與宣泄的對象。特別是1949年以后,閱讀《紅樓夢》更成為他精神生活很重要的一部分。

吳宓對《紅樓夢》的熱愛持續了一生,他不但反復閱讀,而且能熟背120回的回目。1915年9月14日,他在日記里寫道:“中國寫生之文,以《史記》為最工,小說則推《石頭記》為巨擘。”他常常以《紅樓夢》為參照,來思考文學與人生中的問題。如1919年8月31日日記中,評論英國作家薩克雷的作品時說:“而Thackeray則酷似《紅樓夢》,多敘王公貴人、名媛才子,而社會中各種事物情景,亦莫不遍及,處處合竅。又常用含蓄,褒貶寓于言外,深微婉摯,沉著高華,故上智之人獨推尊之。”1938年10月16日日記中說:

二十日得鳧公十七日重慶函:述人生公私大小皆相欺相凌。吾輩眼中之弱者,受吾輩之憐愛扶植者,轉瞬已變為強者,而欺凌他人矣。宓按宓所見之J、K、王友竹、秦善鋆等,皆屬此類。宓回念生平所行所施,能不傷心痛悔也耶!且宓由此更知《石頭記》之所以偉大。夫寶玉之于女子,崇拜愛護可謂極矣。顧其夢游太虛幻境時,竟眼見諸多美麗之女子立地化為可怖之魔鬼前來追逐吞噬,寶玉急逃。蓋即表現作者類此之觀感而已。嗚呼,人生如孽海乘筏,惟宗教為一線之光明燈耳。此最真至之人生觀也。

類似這樣的議論,在《吳宓日記》中幾乎隨處可見。

1949年之前的吳宓,既是《紅樓夢》的忠實讀者,又是有影響的紅學研究者和受歡迎的紅學傳播者。他關于《紅樓夢》的主要研究成果都是這一時期完成的,并且還做了形式不一的演講,在大眾中普及紅學。這些都奠定了他作為著名紅學家的地位。此后,由于政治環境和文化生態的改變,作為紅學家的吳宓形象在不斷褪色(此后他不再發表有關紅學的文章,也未公開舉辦紅學講座),但作為《紅樓夢》忠實讀者的吳宓卻表現得更加執著,閱讀《紅樓夢》成了他后半生精神生活很重要的一部分。這時候,中國社會發生了天翻地覆的變化,生性敏感的吳宓,面對新環境有種種的不適應,《紅樓夢》在給他溫暖的同時,也常常觸發他的身世之感。

1951年7月3日日記寫道:“又讀《石頭記》,涕泣不止。”5日“下午臥讀《石頭記》,涕泣”。1955年10月5日說:“回舍,倦甚。讀《石頭記》,彌覺其語語深至,字字精當。”1956年5月31日,擬1935年《懺情詩》作《悼亡詩》云:“曾賦懺情未悼亡,為君才斷死生腸。平生好讀《石頭記》,冤債償清好散場。”同年7月22日日記:“下午讀《石頭記》寶玉受責(33等回),憶1907在鄉宅家中情形,悲哽不止。即至書中及敘情之處,亦皆淚下如綆。”9月9日:“偶翻《石頭記》,重讀抄家一段,流淚不止。” ……

1966年是新中國歷史上一個特別的年份,吳宓承受著巨大的心理壓力,為了尋求安慰,釋放壓力,他更是頻繁地閱讀《紅樓夢》。1972年,吳宓將《增評補圖石頭記》借與江家駿,使得自己無書可讀,乃于4月18日“背誦《石頭記》回目(不缺)”。4月22日“默誦《石頭記》120回目數過”。這年12月2日,吳宓借得新版鉛印的一部《紅樓夢》(上下二冊),遂連續閱讀,到19日已讀至第七十八回,接著此書被林昭德借走,閱讀中斷。到1973年2月13日,吳宓才取回被借走的《紅樓夢》下冊,“自七十八回起,續讀”。當年8月1日,年近80的吳宓,半夜醒來,仍能“背誦《石頭記》120回目完”。

1949年以后,吳宓很少在報刊上公開發表作品,雖然也寫過有關紅學的文章,卻因種種原因沒能發表。面對一系列運動所造成的壓力,他幾乎把《紅樓夢》當成了自己的精神伴侶,在孤獨、寂寞、傷感、壓抑的時候,通過閱讀它來尋求慰藉。

二

作為學者,吳宓對紅學的貢獻主要表現在兩個方面:一是撰寫文章,論述《紅樓夢》的價值和成就,分析作品里的人物;二是舉行演講,推廣普及《紅樓夢》。他與其他紅學專家最大的不同,就是不把自己封閉在書齋中,而經常走近大眾,與大家分享他對《紅樓夢》的思考。特別值得注意的是,他最初走上紅學研究的舞臺,也是從一場演講開始的。

1919年3月2日,尚在哈佛留學的吳宓,根據哈佛大學中國學生會的安排,做了一場關于《紅樓夢》的演講,次年他把這次演講的內容整理后,以《紅樓夢新談》為題,分兩期發表在《民心周報》上。這是吳宓正式從事紅學研究的開始。據《吳宓自編年譜》記載,為了準備這次演講,他在當年一月初即寫好了講稿。

1921年2月28日,波士頓的中國留學生,為了給國內華北水災受害者募捐,專門舉辦了一場晚會,招待當地的富商巨賈。晚會上,女留學生們表演了一場《紅樓夢》啞劇,由吳宓負責撰寫了英文節目單和啞劇說明。為了擴大宣傳,此前數日,吳宓還被派往《波士頓星期日郵報》社,由他口述,對方記錄,并選擇了“《石頭記》書中‘最熱烈的愛情場面’,逐字逐句直譯出原文,而彼寫錄”,最后發表在該報2月27日第40版。吳宓之所以能擔當此任,與他前年那場講座的影響分不開。

1921年回國后,吳宓先后以《學衡》雜志、《大公報·文學副刊》為平臺,時常組織發表并親自撰寫有關《紅樓夢》研究的論文和書評。

前面說過,吳宓的紅學實踐有個特點,就是他把專業研究與大眾傳播始終結合在一起。據沈治鈞《吳宓紅學講座述略》統計,“自1919年仲春在波士頓(Boston)首開記錄,至1963年暮春在重慶悄然收尾,在四十四年間,吳宓大約開設了七十多場業余性質的紅學講座”。這個數字還不包括因吳宓日記殘缺可能被遺漏的講座次數,以及吳宓在非正式場合給別人講解《紅樓夢》的情況。吳宓舉辦紅學講座的高峰在抗日戰爭后期,“即1942年至1945年的四年間,共43場”。與之相應的是,吳宓最重要的紅學文章,除了早期的《紅樓夢新談》外,也大都撰寫和發表于這一時期。在抗戰勝利的這一年,吳宓發表的紅學論文最集中,共計六篇,占其全部已知紅學論文的三分之一。如果拿《吳宓日記》來進行驗證,這個結論是可信的。

抗戰時期,作為西南聯大教授的吳宓,不但應社會各界之邀四處演講紅學,還與聯大喜讀《石頭記》的師生組織了“石社”,定期圍繞《紅樓夢》聚會討論,并把大家研討的文稿裝訂成冊,題名《紅樓夢研究集》,放到圖書館閱覽室供人參閱。可惜聯大三校復員的時候,吳宓適在成都燕大,將改赴武大任教,這部集子無人關心,不知流落何方,如能保留下來,將是一部重要的紅學文獻。

三

要對吳宓的紅學研究做出客觀的評價,必須得把他放到二十世紀中國紅學史的大背景上來考察。

縱觀二十世紀的中國紅學史,既經歷了新、舊紅學的轉型,新紅學又經歷了“自傳說”“階級斗爭說”和所謂“曹學”三個階段的發展。吳宓的紅學研究正處在新、舊轉型的關鍵時刻。拋開表面現象不論,新、舊紅學論爭的核心其實只有一個,那就是《紅樓夢》到底是寫什么的。圍繞這個問題,舊紅學采取索隱的方法,通過比附聯想,努力在現實歷史中找尋答案;新紅學則采取考證的方法,注重用歷史文獻(包括版本)來證明該書是曹雪芹的自傳,其繼承者則進而把注意力完全放到曹雪芹家世的研究上,發展出了所謂的“曹學”。就方法而言,他們本質上都是做本事考證,只不過推論的依據有主觀和客觀的差別。因此,考證的方法在二十世紀紅學研究中一直居于主流地位。

吳宓研究《紅樓夢》,一開始就堅持文學批評的立場,而且有比較文學的視野。這從《紅樓夢新談》就可以看出來,該文用哈佛大學曼格納迪爾(G.H.Maynadier)博士分析菲爾丁長篇小說《湯姆·瓊斯》時,所歸納的優秀小說應具備的六個方面為理論依據,首次對《紅樓夢》的藝術成就做了全面的論述。1967年2月1日,他在交代材料中回顧道:“(哈佛演講)用西洋小說法程(原理、技術)來衡量《紅樓夢》,見得處處精上,結論是:《紅樓夢》是一部偉大的小說,世界各國文學中未見其比。”他在二十世紀前半葉發表的一系列紅學文章,都是從比較文學的視野出發,堅持用文學批評的方法寫成的。

1928年1月9日,吳宓在《大公報·文學副刊》發表了《紅樓夢本事辨證》一文。此時新、舊紅學的分野已經形成,但吳宓對索隱派的各種結論和“自傳說”都不認同,他堅持將藝術性放在首位來考量:

以吾人之見,《石頭記》一書乃中國第一部大小說,其藝術工夫實臻完善。其作成之歷史及版本之源流,固應詳為考定,然此乃專門學者之業。普通人士,只應當原書作小說讀,而批評之者亦應以藝術之眼光從事。即使《紅樓夢》作者對于種族、國家心中偶有感慨,其描寫人物亦有藍本,間參一己之經驗,然寫入書中,必已脫胎換骨,造成一完密透明之幻境,而不留渣滓。尋根覓底,終無所益。是故蔡元培氏之《石頭記索隱》,以及類此之書,實由受排滿革命思想之影響,而比附太過,近于穿鑿。胡適氏之《紅樓夢考證》,則又受浪漫派表現自我及寫實派注重描寫實跡之影響,認為曹雪芹之自傳,殊屬武斷。

這段文字在今天看來,仍有振聾發聵的作用。在1945年4月1日《成都周刊》第4期上發表的《紅樓夢之人物典型》附語中,他再次申述了這一觀點:

吾人不廢考據。然若專治考據而不為義理詞章,即只務尋求并確定某一瑣屑之事實,而不論全部之思想及中涵之義理,又不能表現與創作,則未免小大輕重顛倒,而墮于一偏無用及鄙瑣。此今日歐美大學中研究文學應考博士之制度辦法之通病,吾國近年學術界亦偏于此。吾人對于精確謹嚴之考證工作,固極敬佩。然尤望國中人士治中國文哲史學者,能博通淵雅,綜合一貫,立其大者,而底于至善。夫考據、義理、詞章,三者應合一而不可分離,此在中西新舊之文哲史學皆然。吾人研究《紅樓夢》,與吾人對一切學問之態度,固完全相同也。

不幸的是,他七十多年前所批評的這種繁瑣考證之弊,在當今的學術研究中反而愈演愈烈。

從方法論的角度看,在二十世紀的《紅樓夢》研究中,最早采用文本批評方法的是王國維。1904年6月他在《教育世界》雜志上發表的《紅樓夢評論》,首次運用叔本華的哲學理論,對《紅樓夢》做了系統評析。只不過他的分析工具是哲學,評論也更側重于哲學方面。真正從文學批評的角度研究《紅樓夢》,開風氣的應該是吳宓。吳宓雖然在文化選擇上傾向古典主義,強調民族立場,但其文學研究卻具備世界眼光,而且堅持藝術本位。在他之后,王昆侖、蔣和森、舒蕪等,都走這條路。1954年異軍突起的“兩個小人物”,他們提出的“階級斗爭說”,使用的也是文本批評的方法。與索隱派和自傳派相比,他們更關注《紅樓夢》作品本身,有其積極的一面,只可惜所用的工具有問題。相比較而言,吳宓所選的路徑是最值得肯定的。特別是在考證紅學已陷入嚴重危機的今天,我們更應該提倡用文學批評的方法來探討這部巨著。

四

重新審視吳宓在二十世紀前半期發表的一些紅學觀點,我們發現他對很多問題的看法頗具理性。拋開那些見仁見智的藝術分析和人物評論不說,從紅學史的角度看,吳宓有四個方面的觀點值得肯定。

第一,吳宓最早注意到《紅樓夢》有作者自寫的成分,提出了“自況說”。

在1919年1月寫成的講稿《紅樓夢新談》中,他說:“賈寶玉者,書中之主人,而亦作者之自況也。”該文1920年3月發表的時候,胡適還沒有撰寫《紅樓夢考證》的打算。在亞東圖書館汪孟鄒、汪原放叔侄的反復動員下,胡適到1921年3月才動手寫成了此文的初稿。遺憾的是,吳宓并沒有對他的這一觀點進一步展開論述,所以其影響不如胡適在《紅樓夢考證》中提出的“自傳說”大。從方法論的角度看,胡適重證據的科學考證終結了索隱派的猜謎游戲,確實功不可沒。但他的“自傳說”把作品中的主人公與作者硬畫等號,則將考證紅學引向了死胡同。在他之后,有一批學者圍繞曹雪芹身世、祖籍、故居、墓碑展開的討論,更讓我們見證了這一派末流的種種荒誕。其實當《紅樓夢考證》作為亞東版《紅樓夢》的前言出版以后,學術界就有一些質疑的聲音。前舉《學衡》雜志上黃乃秋、繆鳳林的文章就是證明。吳宓在《王際真英譯節本紅樓夢述評》中,也對其提出了批評:

惟從古中西偉大之小說,雖亦本于作者之經驗,然其著作成書,決非以自傳為目的及方法者。故謂《紅樓夢》一書直為曹雪芹之自傳,殊屬武斷錯誤。蓋不知Fiction與History之別。又不知Dichtung與Wahrheit之別。

這實在是見道之言。相比之下,“自況說”的提出充分尊重了小說文本的虛構性特征,又肯定了作者借小說人物表現自我的事實,顯得更為圓通、貼切。從學術史的角度看,評判一個人的貢獻與成就,既要看實際影響的大小,也要看相近的結論是由誰最先提出來的,誰的觀點更合理。面對考證紅學今天的種種亂象,我們應該重新認識吳宓“自況說”的價值。

第二,吳宓運用古希臘哲學家柏拉圖的“一與多”之說分析《紅樓夢》的內結構,早于余英時提出了“兩個世界”的觀點;用該理論分析《紅樓夢》中的人物,提出了“典型說”。

柏拉圖將同一類事物的本質定義為理念(即“一”),認為現實世界(即“多”)是對理念的具體呈現和模仿,因此理念與現實世界的關系就是“一與多”的關系。在他看來。理念的世界是真實的、本質的,現實的世界是變幻的、表象的。“一與多”的關系其實類似于中國早期哲學里“道與萬物”的關系。

在1940年8月30日的日記里,吳宓說:“按兩世界之說,為一切宗教、哲學、文藝之根本,固矣。然此兩世界者,是一是二,未可劃分。”在《石頭記之教訓》中,他又說:

宇宙人生,本有一與多之二方面。然一即具于多中,而一比多更為重要。故凡人當洞識一多之關系,而處處為一盡力。觀念為一,物體為多。價值為一,事實為多。

在《石頭記評贊》中,他提出:“《石頭記》之義理,可以一切哲學根本之‘一多(One and Many)觀念’解之。”并據此將太虛幻境當作“理想(價值)之世界”,將代表人世的賈府、大觀園當作“物質(感官經驗)之世界”,認為“《石頭記》指示人生,乃由幻象以得解脫(from Illusion to Disillusion),即脫離(逃避)世間之種種虛榮及痛苦,以求得出世間之真理與至愛(Truth and Love)也”。吳宓劃分的兩個世界一個是太虛幻境,一個是大觀園。在他看來,太虛幻境代表著“一”(即抽象的理念),而《紅樓夢》的作者曹雪芹則代表著“多”(即具體的現實經驗),大觀園是作者“寓多于一”創造出來的藝術世界。而在《石頭記之教訓》中,他似乎又修訂了自己的觀點,提出:“《石頭記》書中,以太虛幻境示一之世界,以大觀園與賈府示多之世界。”

二十世紀七十年代,余英時先生寫了《紅樓夢的兩個世界》一文,也提出了“兩個世界”的概念。他認為“曹雪芹在《紅樓夢》里創造了兩個鮮明而對比的世界。這兩個世界,我想分別叫它們作‘烏托邦的世界’和‘現實的世界’。這兩個世界,落實到《紅樓夢》這部書,便是大觀園的世界和大觀園以外的世界”。余英時認為大觀園是曹雪芹苦心經營的一片理想的凈土,以與骯臟的現實世界相對抗。顯然,他對“兩個世界”的劃分與吳宓并不相同。但從《紅樓夢》的實際內容來看,真正與大觀園構成對比的恰恰是太虛幻境,而不是所謂的“現實世界”,因為相比于太虛幻境來說,大觀園就已經是紅塵世界了,園內世界與園外世界是相通的,沒有本質的區別。相對來說,吳宓所劃分的兩個世界更能體現《紅樓夢》的內結構。

吳宓把“一與多”的觀念用到對《紅樓夢》人物的分析中,提出了“典型說”。在《紅樓夢之人物典型》中,他指出:

《石頭記》書中每一人物,各有其個性,而又代表一種典型。寓一于多,乃成奇妙,乃見真實。所謂典型者,不分男女老少,不問職業地位,不別中西古今,綜合一切人而觀察之,人之性情行事,以及其所以自處所以待人之方法,可根本區為若干類,每一類為一典型。

在《個性雖殊典型不異》中又說:

蓋凡詩與小說中之人物,皆兼具二重性格:既代表人類智愚善惡之一種典型,又專示某年齡某地位某職業等之一個人之特性(簡曰個性)。個性雖殊,典型不異。

因此,他所謂的典型,其實就是某一類人的共性特征。關于人物典型性的討論,后來一度成為中國大陸文學理論研究中的重要話題。可以說,在對人物典型性問題的認識上,吳宓是探路者。

第三,在愛情觀方面,吳宓強調精神之愛的重要性,認為“木石前盟”代表著愛情之理想,“金玉良緣”代表著現實的境界。

在《石頭記評贊》中,他寫道:

細察《石頭記》中所著重描寫之愛情,乃富于理想之愛,乃浪漫或騎士式之愛(即斯當達爾《愛情論》中所主張,又即費爾丁及沙克雷等人小說中所表現之愛),而非肉欲之愛(登徒子與《金瓶梅》即是:西書若Frank Harris之自傳亦是)。

在《紅樓夢新談》中,他從“一與多”的觀念出發,對“金玉良緣”與“木石前盟”進行定性:

金玉乃實在之境界,木石則情理所應然。而竟不然者,金玉形式璀璨,其價值純在外表;木石資本平樸,而蘊蓄才德于其中。金玉者人爵,木石者天爵;金玉者塵世之浮榮,木石者圣哲之正道。

“情理所應然”與“實在之境界”,即“一”與“多”的關系。在《石頭記之教訓》中他更明確地指出:“《石頭記》中,木石為一,金玉為多。……黛玉之殉情,寶玉之出家,皆守一而離多者。”在吳宓看來,只有通過“守一而離多”,人的生命價值才能得到升華。

在愛情方面要做到“守一而離多”,吳宓認為出發點必須是無私,也就是要舍己為人。他認為“賈寶玉之于愛情,純是佛心:無我,為人,忘私,共樂;處處為女子打算,毫無自私之意存”(《石頭記評贊》)。這樣,他從文學的立場出發,把對《紅樓夢》的認識提升到了哲學層面上,應該說具有相當的思想高度。

第四,吳宓認為《紅樓夢》后四十回并非高鶚續書。

關于后四十回續書的問題,是由胡適最早提出來的。以高鶚為續書作者,也是胡適考證得出的結論。胡適的主要依據就是俞樾《小浮梅閑話》里的一段考證:《船山詩草》有《贈高蘭墅鶚同年》一首云:“艷情人自說《紅樓》。”注云:“《紅樓夢》八十回以后,俱蘭墅所補。”然則此書非出一手。按鄉會試增五言八韻詩,始乾隆朝。而書中敘科場事已有詩,則其為高君所補,可證矣。這段文字涉及兩個關鍵的問題:一是對張問陶詩注中的“補”字如何理解;二是科場試詩的問題。按,“補”既有續補的意思,也有輯補的意思。而在康熙十八年(1679)的博學鴻詞考試中,就曾考過五言排律《省耕詩》,可見科場試詩在乾隆以前并非沒有先例。胡適完全不顧程甲本程偉元序、高鶚敘和程乙本“引言”所述的事實,也不考慮文學創作的實際,僅順著俞樾的指引,武斷地認為程偉元和高鶚關于后四十回來路的說明是故弄狡獪。吳宓在《石頭記評贊》中反駁說:

吾信《石頭記》全書一百二十回,必為一人(曹雪芹,名霑1719—1764,其生平詳見胡適君之考證)之作。即有后人(高鶚或程偉元等)刪改,亦必隨處增刪,前后俱略改。若謂曹雪芹只作前八十回(1—80),而高鶚續成后四十回(81—120)竟能天衣無縫,全體融合如此,吾不信也。欲明此說,須看本書全體之結構,及氣勢情韻之逐漸變化,決非截然兩手所能為。若其小處舛錯,及矛盾遺漏之處,則尋常小書史乘所不免,況此虛構之巨制哉。

吳宓沒有糾纏于前人某些只言片語的記述,而是從文學創作的規律和作品結構的完整性,來判斷后四十回的作者問題,可以說抓住了問題的關鍵。1954年,中國大陸開展聲勢浩大的《紅樓夢研究》大批判運動,對胡適的資產階級唯心論進行了徹底清算,唯獨沒有對他關于高鶚續后四十回的說法表示過質疑。1955年1月22日,吳宓在四川省政協被迫公開檢討了其演講《紅樓夢》的“錯誤”,同時強調他與胡適對《紅樓夢》的見解根本不同,認為自己勝過胡適的有兩點:“宓主張(1)《紅樓夢》是小說,不是‘自傳’如胡適所說;(2)《紅樓夢》是曹雪芹寫成了一百二十回,但小有殘缺,又有遺失,后來高鶚、程偉元從事修補,而決不是如胡適所說,曹雪芹作成了第1—80回,高鶚續作出第81—120回,而銜接得那樣好(此事不可能)!”1967年,吳宓在交代材料里再次重申了他的第二個觀點。

進入二十一世紀,紅學界經過冷靜反思,認為對當事人程偉元、高鶚的自述不應該輕易否定,而且高鶚續書的證據并不充分——沒有任何旁證,張問陶詩注中提到的“補”,應該就是程偉元序中講到的“截長補短”之意。另外,一部一百二十回的長篇小說,作者不可能已寫好了前八十回,還對后四十回沒有考慮。因此,中國藝術研究院紅樓夢研究所自2008年起,將該所組織專家集體校注的《紅樓夢》的作者署名,由原來的“曹雪芹、高鶚著”,改成了“(前八十回)曹雪芹著/(后四十回)無名氏續;程偉元、高鶚整理”。這個改動的進步之處是,尊重了程偉元、高鶚的自述,恢復了他們的整理者身份,同時在缺乏材料支持的情況下,把后四十回作者的位子先空出來,用“無名氏”暫時代替。承擔此書出版的人民文學出版社,隨后也把該社其他版本《紅樓夢》的作者署名,改成了“曹雪芹著/無名氏續;程偉元、高鶚整理”。對照這種前后變化,我們不能不說吳宓對后四十回的態度有獨醒之明。

總體說來,作為學者的吳宓,對中西文學涉獵甚廣,他雖曾以紅學名家,但注意力并不局限于紅學一隅;詩人的天性,讓吳宓更習慣于從感性的角度出發思考學術問題,不利于建成嚴密的理論體系,結論多呈碎片化狀態;二十世紀五十年代以后的社會環境,又令以守護傳統文化為己任的吳宓感到觸處皆誤,噤若寒蟬,不再有新的論著發表。這些都極大地影響了他紅學觀點的傳播,也影響了學術界對他在紅學史上地位的認識。今天,透過歷史的窗口往回看,在二十世紀紅學研究的大背景下,我們希望重新審視吳宓的紅學研究,對他的貢獻做出客觀的歷史評價。