“再三賜予援助” ——?也談蔡元培與《魯迅全集》

《魯迅全集》無疑是魯迅諸多后事中之最大者。蔡元培對第一個中文版《魯迅全集》所作出的貢獻是多方面的,而且是非常重要的,有的還是別人很難取代的。

許廣平在《〈魯迅全集〉編校后記》中,實名感謝了很多人,其中對蔡元培的感謝所用感情最深,篇幅也最長:

蔡元培對全集出版方面,曾再三賜予援助,計劃久遠,費去不少精神。且曾向商務印書館設法訂立契約;只以烽火彌漫,商業停頓,欲即速進行,勢有不可;而全集出版,眾望殊殷,事不宜遲。此中隱衷,幸蒙商務負責人王云五先生同情諒解,來函允先出版,不勝感激。至蔡元培文章道德,海內傳頌,魯迅先生一生,深蒙提掖,此次更承為全集作序,知所宗尚,魯迅先生有知,亦必含笑九泉,豈徒私人的感幸。

在這段文字中,許廣平說蔡元培對全集“再三賜予援助,計劃久遠”,是最早幾個知悉并參與全集工作的人之一,而且直到出版之際還在助力,可謂自始至終。許廣平提到蔡元培對全集所作的兩個方面的貢獻:一是積極聯系出版社,即“曾向商務印書館設法訂立契約”;二是為全集作序。

除此之外,蔡元培對全集的貢獻還有敦促國民黨中宣部通過審查,自己掏錢訂購、題字,等等。且讓筆者一一道來。

辭任后又出任魯迅先生紀念委員會主席

在第一個中文版《魯迅全集》封面的編著者位置上,赫然印著“魯迅先生紀念委員會?編”。在該書出版時,蔡元培正是這個委員會的主席。許廣平在《〈魯迅全集〉編校后記》中說:“本會主席蔡元培先生,副主席宋慶齡先生,曾通函海內外人士,募集紀念本。”所謂“通函”是指發布公開信,其內容相當于征訂啟事甚至廣告詞。所謂“募集紀念本”是指號召海內外人士預購紀念版全集,以募集促成全集出版的資金。許廣平接著還抄錄了這份通函,其文末的署名是“魯迅先生紀念委員會主席蔡元培?副主席宋慶齡”。胡愈之晚年在回憶文章中明確說明:“為了爭取擴大發行,用‘復社’的名義出版不行了,就改用‘魯迅紀念委員會’的名義,實際上只是用會長蔡元培和副會長宋慶齡的名義。”會長與主席異名而同義。

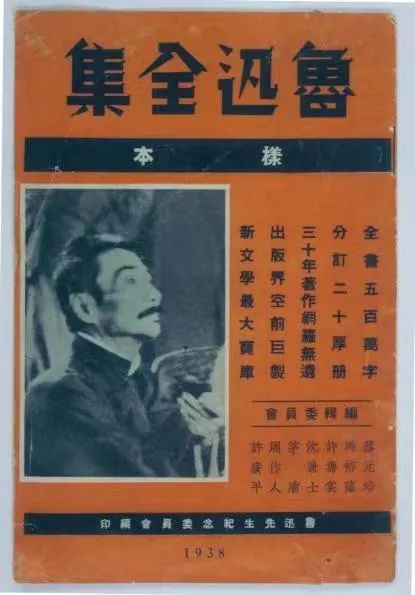

《魯迅全集》樣本 魯迅先生紀念委員會1938年編印

關于蔡元培出任魯迅先生紀念委員會主席,高平叔編《蔡元培年譜》“1936年10月20日”專門列了一條,先說“魯迅逝世,與宋慶齡先生等組織治喪委員會,主持喪葬事宜,親為執紼送殯,在墓地舉行葬儀時致悼詞”,接著說“隨后,出任魯迅紀念委員會主席,推動《魯迅全集》之出版”。似乎這幾件事都發生在這一天或不久之后。事實上,魯迅逝世、宋慶齡約蔡元培“加入治喪委員會”是19日,蔡元培送殯和致悼辭是在22日,紀念委員會成立則是大半年之后了。

值得一提的是:紀念委員會正式成立時,被選為主席的不是蔡元培,而是宋慶齡。紀念委員會成立于1937年7月18日。次日,上海的《時事新報》就作了有關報道,其中說:“大會組織推宋慶齡女士為委員會主席。”7月19日,上海《大公報》有關報道的題目中便顯示了這個重要信息,即“魯迅先生紀念委員會昨日開成立會 出席中外作家四十余人推宋慶齡為紀念會主席”。

那么,為何紀念委員會有兩個主席這樣貌似矛盾的說法呢?

魯迅研究者沈濯認為,成立時的主席確實是宋慶齡,后來“紀念委員會的中堅成員,重新商定由蔡元培出任主席、宋慶齡改任副主席”。

這里有兩個疑問:蔡元培為何在成立時沒有擔任主席?他為何后來又擔任了主席?

魯迅先生紀念委員會之前有治喪委員會和紀念委員會籌備會,在這兩個組織里,蔡元培都是負責人(相當于主席),由籌備委員會過渡到正式委員會,理應由他擔任主席。那么為何擔任紀念委員會主席的不是蔡元培而是宋慶齡呢?

原來這是根據蔡元培自己的提議而作出的安排。

在紀念委員會成立會議舉辦前2天,即1937年7月16日,蔡元培致周建人函,說:“弟身體又不大好,十八日不能到會,謹援外埠委員不能來滬之例,請先生代表。弟本擬在會場提議,推宋慶齡委員為永久委員長,敬請先生代表提出。”

從會議討論的結果來看,與會者還是充分尊重了他的意見。7月19日,周建人回復道:“先生近日身體如何?念念。囑向魯迅紀念會成立會提出推宋慶齡先生為委員長一節,昨日已代提出,并已通過,不過名稱上,討論結果,改稱為主席而已。知念,特此奉告。”

蔡元培辭任委員長的理由是身體不好,這是真的。1936年11月,70歲的他曾大病至瀕危。好在搶救過來了,但從此到1941年病逝,他的身體一直不好。1937年5月28日,他就有過類似的一次辭任行為。當時,國際筆會中國分會舉行第九次大會,他“‘聲明不能出席,且力辭連任’會長,要求改推其他人繼任”。

主席之名已經通過新聞媒體向全世界公布,后來卻又由宋慶齡改為蔡元培,不是小事一樁。這具體發生在什么時候?其間到底有什么原因呢?胡愈之在上面說了蔡、宋名義之后,緊接著說:“我征得劉少文同志的同意,在1938年4月下旬離上海到了香港,把出版《魯迅全集》的計劃向蔡、宋兩位報告,得到他們的贊同和支持,蔡元培當即揮筆寫了‘魯迅全集’四個字。蔡元培是國民黨的元老,聲望很高,經他題簽的書,國民黨也就不能對它怎么樣了。”

筆者之前曾多次讀到這段文字,每次都有一個疑問:向蔡、宋兩位報告《魯迅全集》出版的計劃,是可以通過書信的方式解決的。當時日本已經發動全面侵華戰爭,胡愈之為何要冒著危險,千里迢迢,親自奔赴香港去請示匯報?筆者估計,主席換人之事大約發生在1938年4月下旬,胡愈之這趟香港之行的前后。胡愈之在離開上海前,已經琢磨好了,要請蔡元培出任主席。正是因為這一改動事關重大——主要是關乎宋慶齡的名譽和面子,所以胡愈之決定不辭辛勞,親自去香港作解釋。從結果來看,他的解釋和請求,得到了蔡、宋兩位的贊同和支持。蔡元培那時身體依然不好,但還是支持,或者說同意受任主席之職責。這說明,為了《魯迅全集》早日出版,他把老命都豁出去了。宋慶齡呢,一貫是寬宏大量的,或者說她本來就認為蔡元培比她自己更合適擔任此職,所以也甘愿讓賢。

胡愈之他們認為,蔡元培任主席更有利于全集在國統區發行。魯迅基本上是站在國民黨政府對立面的,被蔣介石目為敵人。在他生前,很多書都被國民黨當局查禁,大部分都沒有拿去內政部登記受國民黨中宣部審查,都屬于“非法出版物”。后來,為了合法出版全集,許廣平曾把所有要放在全集中的書都拿去登記送審,結果被要求刪改許多。而在上海孤島租界、國民黨統治權之外,他們打算不理會那些刪改的要求,以原貌和全貌出版全集。但是,這套書的很大一部分市場或者說潛在買主是在國統區。假如在國統區被禁,損失還是比較慘重的。因此,胡愈之他們需要給這套書貼上象征性的護身符和通行證。他們認為,蔡元培的名字以及題字和序就是這樣的護身符和通行證。因為蔡元培是國民黨的元老,而且左中右各種勢力都敬佩他、買他的賬,連蔣介石都要禮讓他三分。而宋慶齡呢,屬于國民黨中的左派,與掌權的右派分子有點格格不入,甚至一度被蔣介石視為眼中釘。因此,請蔡元培當主席,能讓這套書更安全、更廣泛、更光明地在國統區發行,哪怕當局想禁,也礙于蔡元培的面子,不好意思下狠手。據胡愈之的弟弟胡仲持的女兒胡德華在《復社與胡仲持》一文中所說:“《魯迅全集》原來擬請宋慶齡先生題字,為了使全集能夠在國民黨統治區發行,同時約請蔡元培先生題字。”因此,可以說,此次主席之更改主要是“為了使全集能夠在國民黨統治區發行”。

想請國民黨元老為這套書保駕護航,是全集主事者“蓄謀已久”的。早在1937年1月,許壽裳就和馬幼漁、沈兼士等全集編委商定了一份這樣的所謂“元老名單”。7月2日,他給許廣平寫信說:“元老名單系本年一月間,與幼漁、兼士諸公所酌定。上次裳回南時,因蔡先生抱恙未痊,故直至此次始得面交。”“此次”指的是1937年6月29日許壽裳到上海去蔡府“晉謁”。7月1日,他給蔡元培寫信說:“《魯迅全集》編印委員會及募集魯迅文學獎金基金事,均承慨允提倡,領導群倫,欣幸何似?宋慶齡、李石曾、張溥泉、孫哲生、汪精衛、于右任、朱騮先、顧孟余諸先生處,已蒙致函征求否?”他與蔡元培談到了全集一事,“編印委員會”本來指的是編輯委員會,是許壽裳最早倡議的。7月2日,他致信許廣平,提出建立魯迅全集編輯委員會,說:“全集編印(或用編輯,何者為宜?應決定)委員會委員七人,其中馬、沈及啟明三君,已由裳函知,茅盾處,請由弟通知,對商務亦可以七委員名通知。”但是,此處編印委員會與其說指的是編輯委員會,還不如說指的是紀念委員會。這里列舉的國民黨元老恐怕不會也不適于做具體的編輯工作。許壽裳等人是想要請他們進入紀念委員會——希望他們出錢、出力、出名義。因此,許壽裳應該是帶著那份元老名單去面見蔡元培的,并希望蔡元培能幫忙寫信號召他們加入,所以在信中有此催問。

許壽裳不僅自己催問,應該還讓周建人催問過。1937年7月16日,蔡元培致周建人函,寫道:“紀念魯迅先生各事,已由季茀先生詳告。致宋慶齡、孫哲生、汪精衛、顧孟余、于右任、張溥泉、朱騮先諸先生函,請其參加紀念委員會(惟宋先生函中不提此事,因渠已承認為委員也),并籌集基金,已陸續發寄。”這說明,編印委員會確實指的就是紀念委員會。蔡元培確實親自給元老們都發函邀請了。但是,從最終公布的全體委員共計72人名單中,沒有孫哲生(科)、汪精衛、顧孟余、于右任、張溥泉(繼)、朱騮先(家驊)等人的名字。

那么原因是什么呢?

沈濯認為:“這批‘元老’的未被列入,時間來不及看來是主要因素。”還以“孫科直至7月2日方復函”來論證。但是,從6月29日蔡元培收到名單到7月18日成立大會召開,總共有20天時間,這些人當時基本上都在北京、南京和上海即京滬鐵路線上,從一地到另一地,郵件走一個來回一般在五天之內,因此時間是足夠的。哪怕從發寄請柬的時間即7月9日來算,也有11天之久,也夠郵件往返。筆者以為,主要的原因恐怕不是時間緊促,而是他們對罵過國民黨的魯迅還是心有余悸,避之唯恐不及。孫科在蔡氏郵件寄出兩三天之后,即7月2日就復函,恰恰反證了時間的綽綽有余。只不過,他在信中說了一番客套話,卻還是婉拒了加入紀念委員會的邀請。

也許正是因為蔡元培的巨大威望起到了定海神針的作用。那些元老雖然沒有加入,但全集后來出版后在國統區發行,果然基本上暢通無阻。

沈濯認為,胡愈之等人以蔡代宋的原因還有兩個(只不過一個是他們不需要說的,另一個是他們不好意思說的)。

他們不需要說的理由是:“蔡先生原來就是籌備會負責人,也是《全集》七名編輯委員之一,所以為更好印行《全集》而出任主席,當然義不容辭。”坊間流傳著兩份《全集》編輯委員會七名委員的不同的名單,無論哪一份都有蔡元培。而宋慶齡既不是籌備會成員也不是編委會成員。

他們不好意思說的理由是:“眾所周知,蔡元培先生在學術界、文化教育界德高望重,所以,這時主席的最佳人選非他莫屬。”《魯迅全集》之出版畢竟主要還是文化界而非政治界的大業,宋慶齡的影響力主要還是在政界,而非文化界,這也是孫科等政界元老不愿意加入紀念委員會的內在原因。

總之,在《全集》出版駛入快車道之際,蔡元培帶病勉力同意擔任紀念委員會主席,從而給《全集》在國統區的預售和發售工作開了綠燈。

敦促邵力子通過審查

許廣平說蔡元培之于《魯迅全集》“計劃久遠”。“久遠”指蔡元培很早就知悉全集編輯出版之事。1936年10月19日魯迅逝世,之后第三天即10月21日,許壽裳即致函蔡元培。一周之后,即1936年10月28日,許壽裳致信許廣平,在信中轉述了他給蔡元培信的大概內容:

豫兄為民族解放始終奮斗,三十年如一日,生平不事積蓄,上有老母在平,……如能刊印全集,則版稅一項,可為家族生活及遺孤教育之資。然此事有政治關系,必仗先生大力斡旋,始能有濟,務請先向政府疏通,眷念其貢獻文化之功,盡釋芥蒂,開其禁令,俾得自由出售,然后始能著手集資,克期付印,否則縱使印成,版權既無保障,到處擅自翻印,流行如故,徒利奸商,于政府何益云云。

可見,最早動議出版《魯迅全集》的是許壽裳,而且就是在這封他給蔡元培的信中首次提出的。許壽裳先是從現實需要的角度談出版的打算,接著說了合法出版的難度,然后說只有蔡元培出面方能解決這個問題,相當于請求蔡元培“大力斡旋”。但是,蔡元培一開始非但沒有同意幫助向政府有關部門疏通,而且認為沒必要去向政府申報。蔡元培的邏輯是:既然之前大部分魯迅著作都沒有申報取得所謂合法版權地位,現在也沒有必要去申報,照樣兀自印行就行。

不過,許廣平與許壽裳經過通盤慎重考慮,還是決定送審。從1936年11月起,許廣平就陸續把擬收入全集的魯迅著譯托人送至國民政府內政部去進行法定登記。除了寥寥幾部以前被內政部登記過的書(有的被禁,有的準予發行),其他大部分都要轉交國民黨中宣部審查。

國民黨中宣部遲遲沒有釋放明確的信號。二許私下里也請托甚至轉托了好多人,但進展都不太順利,他們非常焦慮、緊張,于是再度求助于蔡元培。

1937年5月13日,蔡元培收到其中央研究院的秘書馬孝焱轉來的許壽裳的求助信。他在當天的日記中寫道:“孝焱寄來季茀函,為魯迅遺集事,屬函告中央宣傳部,為作函致邵力子。”

許壽裳在信中直接請求蔡元培給邵力子寫信疏通。這次蔡元培不僅沒有推脫,而且當即寫信給邵力子。邵力子不敢耽誤,馬上了解情況并作了當面匯報。5月20日,蔡元培復函許壽裳說:“魯迅先生遺著事,弟曾函商于中央宣傳部邵力子部長,力子來談,稱:內政部已轉來呈文,當催促部員提前檢查。”請注意“來談”的意思是,邵力子接到函托之后,馬上到蔡府畢恭畢敬地“趨謁”,因為他曾是蔡元培的得意門生。因此,許壽裳相信,蔡元培出面,事情必成。5月21日,許壽裳給許廣平寫信,告知“蔡元培已函托邵力子也”。5月25日,在許壽裳致許廣平的信中,為了讓后者放心,他還引用了蔡元培給他回信的有關內容。兩天之后,5月27日,他再次致信蔡元培,充滿感激和感情地說:“魯迅遺著事,承先生親與力子部長一談,部中必能知所注意,免除誤解,使一代文豪,榮于身后,亦全國文化之幸也。”

最后,國民黨中宣部雖然提出了一大堆具體的刪改意見,但同意出版全集。應該說,蔡元培在關鍵時刻,起到了“一錘定音”的作用。

接洽商務印書館:從訂約到廢約

20世紀30年代,商務印書館是中國最大的出版文化機構。許多人提議或者說期望《魯迅全集》能由商務印書館出版。

1937年3月,國民黨中宣部的審批工作還在進行中,許廣平和許壽裳在運籌時就曾設法聯系商務印書館。

徐忠友在《第一部〈魯迅全集〉的出版》一文中說:“因蔡元培先生是魯迅的好友和老鄉,所以許廣平特請蔡元培先生出面與商務印書館接洽、推薦,又請馬裕藻、許壽裳兩人通過胡適轉請商務印書館總經理王云五先生幫忙。”意思是許廣平同時找蔡元培和胡適幫忙與商務印書館接洽。事實是如此嗎?

徐忠友沒有注明或說明他這個論斷的來源。或許是來自6月3日許壽裳致許廣平函,信上說:“方希孔前月初有回信,茲附上,中宣部審核結果想不久即可發表。閱報蔡先生已返滬,弟可去一訪,并將經過情形簡單報告。適之有回信否?在“中宣部審核結果想不久即可發表”之際,許壽裳為何要找蔡元培和胡適?都是為聯系商務嗎?

找胡適為的是聯系商務印書館。許廣平曾于3月21日和23日接連兩次寫信給許壽裳,請后者設法找到有力合適之人,去跟商務印書館商量。許壽裳想到的是胡適,因為胡適在出版文化界說話有分量,而且跟商務印書館當時的掌門人王云五能說上話。王云五早年曾在中國公學任教,胡適是他的學生。商務印書館元老高夢旦、張元濟等曾試圖聘請胡適作商務印書館編譯所所長,但胡適謝絕了邀請,同時力薦了自己的老師王云五。

許壽裳本人不熟悉胡適,他請《魯迅全集》的另一名編委、也是北大資深教授馬幼漁出面去跟胡適溝通。胡適滿口答應。于是,1937年3月30日,許壽裳寫信告訴許廣平這一好消息。為了加持胡適的積極性,5月3日,許壽裳又致信許廣平,建議魯迅先生紀念委員會籌備會邀請胡適為紀念委員會委員。許廣平回信說,先請許壽裳和馬幼漁當面問問胡適是否愿意。胡適表示愿意。5月17日,許壽裳又致信許廣平,讓后者直接給胡適寫信,一方面表示感謝,另一方面表示想要及時了解胡適與王云五接洽的情況。

5月23日,許廣平遵囑給胡適寫信,極為謙恭虔敬地說:“伏乞便中囑記室草下數行,示以商務接洽情形,以慰翹盼,無任感荷之至!”次日她就給許壽裳寫信,告知說她給胡適的信已經發出。許壽裳所問適之回信,指的就是胡適對許廣平這封信是否有了回信。胡適似乎并沒有直接給許廣平回信,倒是在6月初把一封致王云五的信寄給了許壽裳。那是一封介紹信,即把許廣平介紹給王云五。

6月7日,許壽裳把這封信轉寄許廣平,并附一封短信:“胡適之來一紹介函,特奉上。請閱畢轉致王云五,或先送蔡先生一閱,請其亦作一函紹介。雙管齊下,較為有力,未知尊意如何?”這個蔡、胡雙管齊下說,也可能給徐忠友的論斷提供支撐。不過,到目前為止,我們沒有看到在這個環節蔡元培給王云五寫信疏通的史料。

筆者以為,憑借胡適與王云五亦師亦友的私人關系,胡適的親筆信已經基本上搞定了王云五,至少表面上王云五已經同意出版全集。只不過,王云五提出的條件是要等到國民黨中宣部正式批復同意出版全集,商務印書館才會簽署出版協議。精明的王云五在給足了胡適面子之后,把球又踢回給了二許。在前面所引的6月3日那封信中,許壽裳建議許廣平去拜訪蔡元培,簡單報告的主要就是國民黨中宣部審核的經過情形,而不是與商務印書館接洽的情形。

有人說:“在胡適的敦促下,許廣平終于和商務印書館簽訂了《魯迅全集》出版合同。”這一論斷與事實不符。王云五在看到胡適的信后只是口頭同意,并沒有簽訂合同。也因此,許廣平后來想提高版稅,但這一涉及錢財的具體要求恐怕無法向胡適開口,因為畢竟胡適與魯迅全家的關系并不那么親近。于是,她跟許壽裳商量下來,以為倒是可以勞駕蔡元培去說項。1937年7月5日,許壽裳給蔡元培寫信說:“《魯迅全集》之印行,日內將與商務訂約。頃接景宋夫人信,謂版稅一層,可否轉求蔡先生賜函,與商務磋商,最低限度為全部百分之二十(連影印者均在內,商務以前口頭表示最多百分之十五,而北新向系百分之二十五);因魯迅先生之地位,著作之精到,讀者之信用,俱有可以優待之價值。且遺著有一定期限(記得是二十年),過此即不能支取版稅,如蒙蔡先生一言,當有良好效果云云。裳以版稅為其上贍老母,下恤嫠孤之惟(唯)一收入,關系至重,故敢據情上陳。倘蒙允為致函,最好在訂約前一辦,逕送商務。是否有當,統候鈞裁。”

蔡元培樂善好施,對于別人的請求一般都抹不開面子,總是盡力施予援手,更何況是來自魯迅一方的請求呢?他自然會答應二許去跟王云五理論,幫助許廣平爭取利益最大化。王云五在《蔡孑民先生與我》一文中寫道:“蔡先生畢生度著學者的生活,同時富于中國的人情味,多年以來對于推介之請求既然是來者不拒,一旦予人以峻拒,定然使受者萬分難堪,因此,到了晚年他還是保持此種多年習慣。”

王云五不好駁蔡元培的面子,一般情況下會將就答應。這次他應該也是滿足了許廣平的版稅要求,訂了約。當然,王云五還留了一手,他把話說得非常漂亮,哪怕后來事情做不成,責任也推給北新書局的李小峰,說是因為后者不愿意讓出單行本版權,所以商務印書館才無法出版全集。這使得許廣平不僅無法責難他,還會在感謝蔡元培的同時感謝他,所以才有本文開頭那一段文字:“且曾向商務印書館設法訂立契約;只以烽火彌漫,商業停頓,欲即速進行,勢有不可;而全集出版,眾望殊殷,事不宜遲。此中隱衷,幸蒙商務負責人王云五先生同情諒解,來函允先出版,不勝感激。”筆者猜測,其實就王云五而言,《魯迅全集》仿佛是一只胡適和蔡元培硬塞給他的燙手山芋。他料想在現實政治和實利經濟上都不會給他和商務印書館帶來好處,反而會有不良后果。因此,在整個過程中,他一面在反復掂量,一面尋找不同借口拖延,希望拖黃拉倒。最后,許廣平他們實在拖不起,只好主動提出廢約。王云五算是舒了一口大氣,因為這樣的解決法使得他、蔡元培和胡適都保住了面子。

有意思的是:許廣平是在蔡元培最后幫她說項后,與商務印書館訂約的,而最后與商務廢約,也是經過蔡元培之手。1938年3月20日,茅盾在香港代表許廣平與王云五進行最后談判之后,寫信給上海的許廣平,提出“廢約”的建議。4月19日,蔡元培在日記中寫道:“并有許廣平致王云五函,屬轉致。”筆者沒有找到此函,不過據此推測:當時,復社已經開始接手全集的出版業務,并緊鑼密鼓地開展了起來。許廣平這封給王云五的信,八成是關于廢約的。她大概不好意思直接把這樣終止合作關系的信寄給王云五,所以委托蔡元培轉交,解鈴還須系鈴人嘛。王錫榮也有類似的看法:“《全集》原來已經與商務印書館有了協議,現在要自行出版,需要取得商務方面同意。1938年4月19日,茅盾攜許廣平信,到香港找到蔡元培,請他出面與商務協商,準許上海方面自行出版,并請他作序。后經蔡出面,征得了商務同意。”

作序:“以不可不說者及不可說者詳示之”

眾所周知,第一個中文版《魯迅全集》的序是蔡元培寫的。那么,是誰提出請蔡元培寫序的?又是如何或通過誰去提出這一請求的?寫作的過程又如何?

許壽裳起初要許廣平為《魯迅全集》作序。1937年6月中旬,國民黨中宣部和內政部已經基本同意出版全集。7月2日,總是善于未雨綢繆的許壽裳給許廣平寫信說:“現在最先應準備者,是全集總目及全集總序,此事非弟擔任不可。請著手為盼。”許壽裳和許廣平因為是本家,所以親上加親。許壽裳在書信中喜歡親切地稱許廣平為“弟”,不過,許廣平畢竟是晚輩,不敢以兄相稱,而是一直尊稱許壽裳為“師”。許壽裳之所以說總序非許廣平擔任不可,也許是因為他覺得:許廣平是魯迅的學生和夫人,對魯迅了解甚深,又是全集事之總協調者,對全集諸端了解甚透,再加上許廣平本人也是文章好手。

許廣平的回信沒有留存,但可以肯定的是,她沒有同意寫序,因為她可能覺得自己畢竟是晚輩,而且也不是名流。她想要請一位至少跟魯迅在中國文化界的地位和分量差不多的人來寫。

葛飛認定,首先起意請蔡元培寫序的是許壽裳。他說:“許壽裳起初要許廣平為《魯迅全集》作序,許廣平惶謝,許壽裳遂改請蔡元培主筆。”但筆者以為存在另一種可能性,即許廣平先向許壽裳提出想請蔡元培寫序,然后這個提議與許壽裳一拍即合。

7月5日(當時京滬之間郵局投遞效率之高令人驚嘆),許壽裳連寫兩封信。第一封是給蔡元培的,他說:“又《全集》總目,現正由景宋夫人準備初稿,將來脫稿后,當呈尊核,以求賜序,以增《全集》聲價。”接著他寫信給許廣平,定下請蔡元培寫序且提出了進一步的操作方面的建議:“總序可俟總目編成后,送請蔡先生主筆,惟仍須由弟供給材料。頃致蔡先生書中亦已述及求其作序。”此處,許壽裳料想到蔡元培會非常重視這個序——不會貿然下筆,所以,要求許廣平給蔡元培提供更多的材料和思路。因為他考慮到雖然蔡元培與魯迅亦師亦友數十年,但未必通讀過魯迅的著述。因此,許壽裳接到許廣平的回信后立即給蔡元培寫信,也表明求其作序的態度。

蔡元培應該是回信滿口答應了(可惜原件也未留存)。許壽裳把蔡元培的回信轉給了許廣平,后者大為高興,給蔡元培直接寫信道:

孑民先生道鑒:

《魯迅全集》序文,承蒙先生允予執筆,既示讀者以宗尚,更發逝者之幽光,誠生死同感,匪言可謝者。頃奉季茀師來諭:“茲得蔡公函,愿為全集作序,惟囑將必須注意或說及者詳告之,以便執筆,用特奉告,務請示我大略”云。竊思迅師一生,俱承先生提拔獎腋(掖),無微不至;一切經過,諒在洞鑒之中,直至最終。其能仰體先生厚意而行者,厥為在文化史上的努力;即有成就,足資楷模者,或在于此。序中,稍予道及,使青年知所景從。

果然不出許壽裳所料,謙虛謹慎的蔡元培在表示愿為全集作序的同時,囑咐許壽裳他們詳細告訴他序中需要注意說及之處。蔡元培如此謙遜,許廣平真的不好意思去告訴蔡元培應該寫什么,而是籠統地說,請蔡元培表彰一下魯迅“在文化史上的努力”和成就。

兩天之后,北京發生盧溝橋事變,接著上海發生八一三事變,不僅人心惶惶,而且人民群眾的人身安全都受到了威脅。1937年12月,蔡元培甚至由上海流亡到了香港,由于辛苦輾轉,身心俱疲,到香港后就生病了,哪有心思和條件從容不迫地閱讀材料、構思寫序?

另一邊,原定由商務印書館出版的事也因戰亂等耽擱甚而暫停,于是,中間有一段時間,二許沒有或不敢催促蔡元培寫序。

轉眼就到了1938年3月下旬,在打算與商務廢約之際,許廣平等決定由復社出版全集,并且忙忙碌碌地開始了編輯、校對、排版等各項工作。幾乎同時,請蔡元培寫序的事也提上了日程。許廣平先是自己給蔡元培寫第二封信催請。3月22日,蔡元培在日記中寫道:“得許廣平夫人函告:《魯迅全集》將由復社印行,附來印行《魯迅全集》暫擬方法,并囑作序。”

但是,蔡元培似乎沒有給許廣平回信,這讓她更著急了。4月中旬,她又寫信給在香港的茅盾,委托茅盾登門轉去自己給蔡元培的請求信和全集的目錄。據高平叔編《蔡元培年譜》引用蔡元培本人的《雜記》手稿:“(四月十九日)沈雁冰來,談《魯迅全集》付印事,攜有許廣平函,附全集目次。”此處,“許廣平函”指的就是她催請蔡元培作序的第三封信。“目次”指的是許壽裳所說的“總目”。

同時,許壽裳那邊也托人委婉催請。僅僅一天之后,即4月20日,蔡元培接到馬孝焱的信。他在日記中記錄道:“得馬孝焱六日嵊縣函,言一時未能來港。又言季茀為《魯迅全集》作序事,欲函商,屬我直接與通訊。”

但蔡元培并沒有馬上給季茀(許壽裳)寫信。這時,4月下旬,胡愈之專程從上海前往香港,看望蔡元培和宋慶齡,代表復社報告《魯迅全集》出版進展情況。他先找到茅盾,然后在茅盾陪同下,前往蔡家。4月30日,蔡元培在日記中寫道:“沈雁冰、胡愈之來。致季茀航空函,詢對于《魯迅全集》作序之意見。”從這個記載看,此時蔡元培在經過茅盾等人兩次催請后,還是沒有動筆,這主要是因為謙虛和慎重。茅盾和胡愈之也是如此。關于序言內容,他們都不便或不敢置喙。當然,此間的另一個原因是早在一年前,蔡元培應允寫序之初,就曾請許壽裳“將必須注意或說及者詳告之”。茅盾和胡愈之或許覺得,那么何不再催問一下呢?于是,蔡元培立即專門寫信去詢問許壽裳的意見。他在信中說:

……接馬孝焱兄函,說關于《魯迅全集》作序問題,先生有與弟商酌之處,敬希示及。弟曾得許廣平夫人函屬作序,已允之,然尚未下筆,深愿先生以不可不說者及不可說者詳示之,蓋弟雖亦為佩服魯迅先生之一人,然其著作讀過者甚少,即國際間著名之《阿Q(正)傳》亦僅讀過幾節而已,深恐隨筆嘆美,反與其真相不符也。

蔡元培在這里坦然且重點談了他遲遲未下筆的最重要的理由,即他并沒有怎么研讀過魯迅的著作,“深恐隨筆嘆美,反與其真相不符也”。他再次誠懇地請許壽裳“以不可不說者及不可說者詳示之”。

或許,一年前,許壽裳把蔡元培的這一要求當作謙辭而已,并沒有太當真,所以遲遲沒有詳告。但他并沒有忘記此事,甚至可能思考過“必須注意或說及者”。不久前,他還曾跟蔡元培的秘書馬孝焱說起過此事,而馬孝焱給蔡元培寫信也如實報告過。因此,許壽裳看到這封信后,應該馬上就能徹底明白蔡元培遲遲沒有動筆寫序的原因,也理解蔡元培請求態度的真誠與迫切。此時,其他的各項出版準備工作都完成得差不多了。可謂萬事俱備,只欠蔡序。于是,為了能讓蔡元培早日完成序言,他決定幫蔡元培整理一下思路。當然,他也沒有貿然自己決定,而是跟曹靖華商量后,總結了魯迅文化成就的五個方面。1938年5月29日,他致信許廣平,說:“五月十四日為序文事,曾寄一航快,諒已達。全集廣告,已見于報章。序文內容,因恐不宜過遲。裳已與曹君商一大略,逕復蔡公矣。現在印刷進行如何?甚為系念。所擬序文要點分五方面:一、創作,又分小說與雜感文,二、翻譯,三、藝術,四、著述及舊籍整理,五、新文字。以上五點均又有分項說明。弟有意見否?望示知。”

許壽裳幫蔡元培做的準備工作不可謂不細,或者說提供的材料可謂豐富清晰。蔡元培收到后,很快就寫完了序,還是經由茅盾轉交許廣平。據高平叔編《蔡元培年譜》記載,6月5日,蔡元培“作《魯迅全集》序成,送致(至)沈雁冰,并附去甲種紀念本一部之預訂價法幣百元”。

茅盾應該是一拿到蔡元培序就從香港發快件郵寄到上海。許廣平一拿到序,馬上開印,僅僅10天之后(其中還包括茅盾從香港發快件郵寄到上海的時間),即6月15日,第一批就印出來了。

蔡元培那時已年逾古稀,大病初愈,可謂老邁,還幫寫了那么重要的精彩的序。他對魯迅生前生后無條件的加護真是令人無比感動!

兩度題字并撰寫“廣告詞”

蔡元培曾兩度為全集題字。

第一次,為全集題寫書名,眾所周知。

胡愈之在回憶錄中說:“我征得劉少文同志的同意,在1938年4月下旬離上海到了香港,把出版《魯迅全集》的計劃向蔡、宋兩位報告,得到他們的贊同和支持,蔡元培當即揮筆寫了‘魯迅全集’四個字。”

胡愈之在晚年撰寫回憶錄的時候已經記不清半個世紀前的具體日子,所以說是“下旬”。那么蔡元培到底是在哪天“當即揮筆寫了‘魯迅全集’四個字”呢?

1938年4月30日,蔡元培在日記中寫道:“沈雁冰、胡愈之來。致季茀航空函,詢對于《魯迅全集》作序之意見。”這天胡愈之在茅盾的陪同下,前去拜望蔡元培,因此,筆者推斷,蔡元培題寫書名應該就是在當天。

第二次,為紀念本全集題字,鮮為人知。

復社主持出版的《魯迅全集》分為普通版和紀念版兩種,紀念版價格相當貴,普通人是買不起的,要靠荷包比較鼓的官商人士,但這些人未必有閱讀的興趣和訂購的愿望,所以,需要對他們展開猛烈的推銷攻勢,而殺傷力比較強的武器彈藥是名人效應。可能又是胡愈之出的主意:請蔡元培專門為紀念本題字。

2009年11日上午,許壽裳的小女兒許世瑋和她的表弟陶振麟,將一部1938年版《魯迅全集》紀念本,捐贈給了紹興魯迅紀念館。在有關新聞報道中記載:“紀念本32開本,真金滾頂口,深藍線絨封面,外套為柚木雙層書箱,陰文鐫刻‘魯迅全集紀念本’,系蔡元培題字。”這個報道中只提到年份,沒有月份,更沒有日期。三年之后,張家康大概就是根據這條報道在《蔡元培襄助魯迅身后事》一文中說:“1938年6月間,《魯迅全集》二十卷本終于出版,他又為《魯迅全集》紀念本題字。”張也只說到了月份,沒有具體到日子。

蔡元培在1938年6月23日的日記中寫道:“得沈雁冰函,屬寫《魯迅全集》紀念本等字,備刻紀念本木箱上。”蔡元培沒有說當天就寫,但由于當時打包裝箱在即,時間有點緊,筆者估計,他如果不是當天寫,也會在接下來的一兩天里寫就。

蔡元培的題字相當值錢。紀念版全集又分甲乙兩種。主要區別是乙種配一個柚木箱子,箱子上刻著蔡元培的題字。只因為有這個刻字的箱子,乙種比甲種貴了整整50大洋。這相當于當年大上海很多工薪階層兩個月的工資。

以蔡元培之德高望重,為全集題字、寫序,都是符合他身份的行為,但是,撰寫“廣告詞”(當然,筆者猜測,草稿很可能出自別人比如精于此道的胡愈之之手),卻似乎有失身份。盡管如此,他照樣樂于為之,而且寫得極為精彩又實在、言利又得體。這使許廣平尤為感動,在“編校后記”中全文抄錄:

本會主席蔡元培,副主席宋慶齡先生,曾通函海內外人士,募集紀念本,原函如下:

敬啟者魯迅先生為一代文宗畢生著述承清季樸學之緒余奠現代文壇之礎石此次敝會同人特為編印全集欲以喚醒國魂砥礪士氣諒為臺端所贊許惟因全集篇幅浩繁印刷費用甚巨端賴各界協力襄助以底于成除普通刊本廉價發行預約外另印精制紀念本一種以備各界人士定購每部收價國幣一百元將來除印刷成本外如有溢利一概撥充魯迅先生紀念基金素仰臺端愛護文化茲特附呈魯迅全集樣本一冊倘荷賜購并介紹友人定購則不僅敝會之幸而已。順頌

著祺

魯迅先生紀念委員會

主席蔡元培

副主席宋慶齡

這份征訂通函雖然稍微有點長,但層次清晰、訴求明確,第一句概括了魯迅在文化史上新舊交替環節中的突出地位,第二句概括的是全集出版的現實意義,第三句將目前的困難擺了出來,第四句介紹了解決之道,第五句對潛在訂購者提出殷切期望。

這份征訂廣告以蔡元培之名,廣泛發布,起到了非常好的征訂效果。

自掏腰包買書

一般人給別人的書寫序,可能會收取潤筆費,至少會得到一部樣書。但蔡元培給《魯迅全集》作序沒有要一分錢的潤筆費,也沒有要一套樣書,而是自己掏錢買書。

1937年7月5日,許壽裳在給許廣平的信中,已經開列出贈書名單,第一個就是蔡元培:“至于贈送蔡先生、宋慶齡先生、陳公洽、胡適之、馬幼漁、沈兼士、周起孟、宋紫佩者以精裝,其余可以普通本,請酌定。”以乙種精裝本每套50元算,總共8人合計碼洋價高達400元,甲種則更是高達800元!這對于當時經濟上捉襟見肘的許廣平來說是很大的一筆,因此一向比較豪放的她也似乎沒有馬上同意許壽裳這個贈書建議。

1947年出版的《魯迅三十年集》版權證

蔡元培肯定體諒到孤兒寡母的難處,早就做好了以購書名義再次慷慨幫助許廣平的準備。1938年6月5日,他終于寫完序,在當天的日記里寫道:“作《魯迅全集》序成,送致(至)沈雁冰,并附去甲種紀念本一部之預約價法幣百元,取得收條。”他寫完序之后,馬上派人給茅盾送去,同時還送去一百大洋,預訂一套最昂貴的甲種紀念本。要知道,如果別人求他寫這么一個序,應該要給他一百大洋表示感謝呢。現在是反過來了!

許廣平也是知書達理、知恩圖報之人,哪好意思收這一百大洋啊!她立即讓紀念委員會干事王紀元贈送蔡元培一套《全集》,并將書款退還給他。

蔡元培收下了書,但堅決不收回書款,說算是補送賻敬(給喪家送的禮物)。他還給許廣平寫了一封信,讓王紀元轉交。這弄得王紀元這個中間人不知道如何處理了。1939年5月12日,他給許廣平寫信說:“宋慶齡、蔡孑民先生各送紀念本乙種一部事,已遵命辦理。但蔡先生隔周后即將書款百元仍舊送下,言:改作魯迅先生之賻敬。茲將原函奉上,乞察閱。究竟如何辦理,便乞指示。”

蔡元培給許廣平的是甲種的錢,而她給蔡的是乙種的書,中間相差50大洋呢。6月23日,許廣平收到蔡元培信,感動得“不勝惶愧之至”,遂致函蔡元培,無比感激地說:

孑民先生道席:

頃從王紀元先生轉來臺函,敬悉《魯迅全集》已承先生賜收,并蒙惠頒“賻敬”百金,不勝惶愧之至。竊以魯迅先生忝屬先生桑梓子弟,厚蒙優渥,得見于徵,略有貢獻,實拜知遇,此魯迅先生生前即屢向左右道及者。自他逝世,一切喪葬身后以及全集之幾經周折,得以與商務立約,又因事實所阻,先行設法出版,更仰賴先生多方周全,使全集終獲出世,而所以能得各方人士辱加注意,借發幽光,尤有伏于先生序文,嘉獎紹介,為文化造福,青年宗尚,是則先生之厚惠,殊非物質所可比量。今既作賻金見賜,卻之不恭,受之有愧,謹先拜領暫存,俟將來舉行紀念事業時,此款仍交紀念委員會分配用途便是。

結語

縱觀魯迅一生,無論是作為蔡元培的桑梓子弟,還是部下和朋友,蔡元培的確都對他厚愛有加,不僅有知遇之恩,而且有護犢之心。哪怕在魯迅去世之后,在其遺著即《魯迅全集》的出版上,蔡元培依然不折不扣、盡心盡力地提供堅實有力的幫助。關于蔡元培對魯迅的這份矢志不渝的關愛,郭沫若不無嫉妒地說,蔡元培“對于魯迅先生始終是刮目相看的”,“一直到魯迅的病歿,蔡元培是盡了沒世不渝的友誼的”。

1940年3月5日,蔡元培在香港逝世。

3月23日,許壽裳給許廣平寫信,先是問了與全集有關的問題:“去冬曾上一信,謂能否將全集(普通版)一部托香港生活書店寄昆明寸雨洲君,未識已蒙照辦否?自三周年紀念會后,有否新出版?紀念委員會近況如何?均希示及。”然后無限傷感地說:“蔡元培驟病逝世,至為悲痛。”我想,這也道出了許廣平的心聲。

- 郭沫若與原配夫人張瓊華關系始末[2022-10-27]

- 呂思勉與汪叔良的平淡之交[2022-10-27]

- 簡平:“老哥”任溶溶[2022-10-27]

- 林徽音:從才女到先生[2022-10-25]

- 重讀《風箏》:論寬恕的時間[2022-10-24]

- 《自由談》雜文與魯迅的“都會革命觀”[2022-10-21]

- 鄒漢明:穆旦與卞之琳[2022-10-21]

- 魯迅逝世86年,在這些書中閱讀“大先生”[2022-10-20]