嚴建平:懷念孫犁先生

孫犁簽贈本

孫犁先生贈作者的條幅

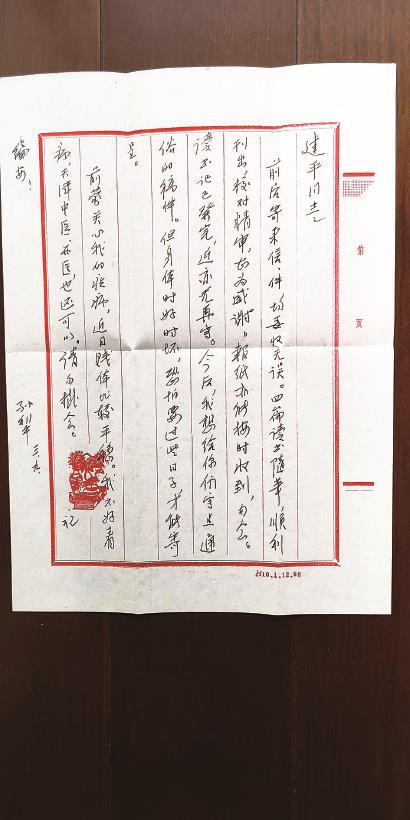

孫犁先生給作者的信

今年7月11日是孫犁先生逝世20周年的忌日。恰在此時,收到北京段華兄惠寄由他編著的《孫犁年譜》,倍覺欣慰。段華自16歲起就追隨孫犁先生,歷時30多年,憑一己之力,編成這部“年譜”,百般艱辛,讓人心生敬意。

大約三年前,段華托人找到我,說要將一封孫犁先生給我的信收入“年譜”,我當然是十分愿意的。正好當時我還整理出十多封孫犁先生的信札,于是加上注釋一并發(fā)給他,他頗有點喜出望外,除收入“年譜”外,還推薦給《天津日報》“滿庭芳”副刊登載。

孫犁先生是我非常崇拜的前輩作家,我喜歡他那淡泊寧靜,質(zhì)樸情深的文字。他說:“文章寫法,其道則一。心地光明,便有靈感,入情入理,就成藝術(shù)。”這成為我學(xué)習(xí)寫作的座右銘。

第一次見孫犁先生,是1987年的冬天,我隨上海文化系統(tǒng)的幾位干部去天津?qū)W習(xí)考察文藝院團改革的經(jīng)驗。離津前的一個晚上,我請《今晚報》副刊同行趙金銘兄陪我去見孫犁先生。

那天下著濛濛細雨,一路上金銘向我介紹他所了解的孫犁先生,說要約他寫稿,首先是你這張報紙的品格要得到他的認可,然后是約稿的編輯要得到他的信任,他投稿是“認人”的。

說話間,就到了位于多倫道的孫犁先生寓所,那是以前《天津日報》的宿舍,老舊嘈雜。一進門,孫犁先生便起身同我熱情握手,招呼我坐下。在我的想象中,孫犁先生大概是個病弱的老人,而眼前分明是位硬朗的北方老漢,高高的個子,短而硬的頭發(fā),握手很有力,聲音很宏亮。交談中,他說他知道《新民晚報》影響很大,也知道趙超構(gòu)先生。他坦率地對我說,一個作者,總希望能早日見到自己發(fā)表后的作品,但有些報紙字太小,自己眼睛不好,看不清楚,這是有點遺憾的。很顯然,他知道我們“夜光杯”用的是六號字。我當即回答道,您的文章我們會盡快刊登,發(fā)表后,放大復(fù)印兩套給您。

孫犁先生告訴我,他目前住的大院太吵了,影響了他的寫作。他說可能要搬家,等搬了家可靜心給我們寫。

一晃三年過去了,我第二次去天津,金銘特意從報社要了一輛車,陪我去孫犁先生的新居。那是鞍山西道一個幽靜的小區(qū),叫學(xué)湖里。去的時候,孫犁先生正在整理藏書,給書包上書衣。他說整理時若有所感,會寫成文章。這次他很明確地答應(yīng)給我們寫稿,還簽名送了我一本他新出的《蕓齋小說》。

果然,當我從北方返回后,踏進辦公室,便發(fā)現(xiàn)桌上放著孫犁先生的來稿,他在附信中寫道:“茲寄上文學(xué)雜記,共四題,可分開登,四次登也可以。是用兩個信封分寄的。稿件如有不妥處,可刪節(jié),如不合用,望分神寄還。”這四題分別是《大獎》《評論》《新星》《流派》,對當時文壇很有針對性。我們分兩次刊出,并按約放大復(fù)印兩套,連同原稿一起寄去。

從此,孫犁先生不斷有稿子寄來,寫了“文學(xué)雜記”,又寫了“耕堂讀書隨筆”、“耕堂題跋”等專欄文章。孫犁先生長期做編輯工作,對我們這些小同行特別理解和寬容。有一次,他一篇文章末尾的月份有誤,我看出而未改,但事后又覺不妥便寫信告訴了他。他回信說:“上次‘一月’之誤,是我自己寫錯了。老年文字,已不能自信,時有錯亂。你看出后,可徑自改正,千萬不要客氣。”

1992年初,聽說孫犁先生身體不太好,我去信問候,并向他介紹了上海的名醫(yī)。春節(jié)過后,他給我回了一封信:

建平同志:

前后寄來信、件均妥收無誤。四篇讀書隨筆,順利刊出,校對精審,甚為感謝。報紙亦能按時收到,勿念。讀書記已發(fā)完,近亦無再寫。今后,我想給你們寫點通俗的稿件。但身體時好時壞,恐怕要過些日子,才能寄呈。

前蒙關(guān)心我的疾病,近日賤體比較平穩(wěn)。我不好看病,天津中醫(yī)、西醫(yī),也還可以。請勿掛念。

祝

編安!

孫犁

一九九二年三月九日

這封信后來收入《孫犁全集》。

1993年,孫犁先生大病了一場,動了大手術(shù)。恢復(fù)后寫的第一篇文章,就給了“夜光杯”。后來,他因在信中指謬,招致攻擊,不能不作文剖明心跡,仍然選擇在他信任的“夜光杯”上發(fā)表。

1995年春,我給孫犁先生寫了一封信,除了問候,還提出了不情之請,求他賜幅字。他收到信的第二天就回復(fù):寄上拙字一幅,談不上書法,你留個紀念吧。字幅的內(nèi)容是:何必刻鶴圖龍,竟慚真體。我一時找不到出處,對其中含義理解不透。后經(jīng)編輯前輩、紅學(xué)家陳詔先生指點,方知此語出自唐代書法家孫過庭的《書譜》,意為學(xué)書法,何必一定要去刻意畫鶴描龍,使天然真體大為遜色。這和孫犁先生崇尚自然的心境相合,也是對我這個晚輩的勉勵。

孫犁先生去世后,他的女兒孫曉玲寫了回憶文章,談到了孫犁先生關(guān)心愛護青年編輯的事例,其中也提到了我,說孫犁先生把我當作忘年交。細細回想,與孫犁先生的交往,看似很淡,卻能時時感受到他的真誠。就像他說的:人與人的交情,在于大家相見,能無愧于心,能不臉紅就好了。

孫犁先生去世20年了,我深深地懷念他。當年兩次陪我去見孫犁先生的《今晚報》趙金銘兄也于16年前英年早逝,讓人痛惜。我一直記著他的無私幫助。

- “戴套袖的作家給人親近感”[2022-07-14]

- 李怡:吳福輝先生的“趣味”和“氣質(zhì)”[2022-07-14]

- 傳承孫犁創(chuàng)作精神 創(chuàng)造新的文學(xué)經(jīng)典[2022-07-13]

- 孫犁與《在延安文藝座談會上的講話》[2022-07-13]

- 徐福偉:致孫犁先生[2022-07-12]

- 紀念孫犁逝世二十周年暨《我與孫犁》叢書首發(fā)會在天津舉行[2022-07-11]

- 肖復(fù)興:清風(fēng)犁破三千紙[2022-07-08]

- 日記寫作與自我建構(gòu)——論《小曼日記》兼及其他現(xiàn)代女性日記[2022-07-05]