釋讀吳福輝《關于〈戴上枷鎖的笑〉的一通書信》

吳福輝是上世紀80年代以來中國現代文學研究界的代表性學者之一,他在文學史研究、海派文學研究、通俗文學研究方面都卓有成就,出版的《都市漩流中的海派小說》《插圖本中國現代文學發展史》等著作在學界都引起了極大反響。不過,但他學術著作的出版過程并不都是一帆風順。筆者最近找到他給時任浙江文藝出版社編輯李慶西的一封信,照錄如下:

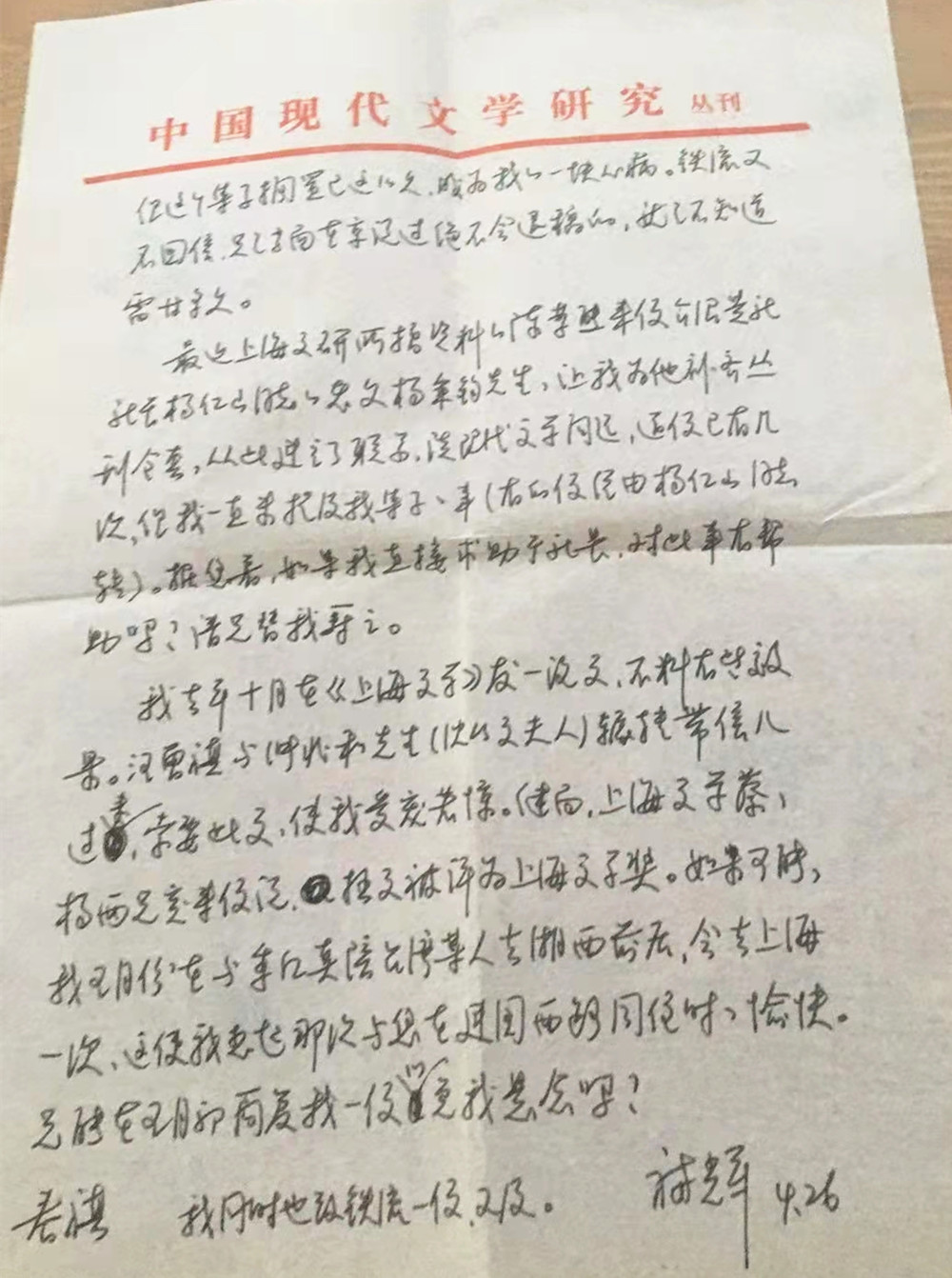

慶西同志:

您好。我得到您的贈書已經有幾年了。每期叢刊都是奉寄的,不知是否收到。聽平原君說起,你們談到過我放在貴社的集子,非常感謝您的關照。

《文學評論》今年二期發表了一篇評介我的文章,我想您一定已能知道。寫稿的王中忱當時要讀我的全部論文,其時,我正在編《戴上枷鎖的笑》集子,便把復印件全部借他。他寫完自然不給我看,自己也不久赴日本學習(現在仍在日本)。王信發稿時并未與我打招呼,直到發出一看,方知道所用題目居然是這樣,副題為“讀吳福輝《戴上枷鎖的笑》兼及其他”,這樣我便尷尬了!最近相識與不相識的朋友均紛紛來信索書,甚至有的說了:你怎么出了書不送我呀?

加上王瑤先生的序文已成遺文,也成為我心理上的一個負擔。他最后在病榻上曾問我集子何時能出的。

最近聽說鐵流同志退休,不知是否如實。那樣,他是否對我的集子負責到底呢?或者可轉由您來管?

我知道出版社的難處,鐵流同志也不是不負責之人,但這個集子擱置已這么久,成為我的一塊心病。鐵流又不回信,兄已當面在京說過絕不會退稿的,就是不知道需等多久。

最近上海文研所搞資料的陳夢熊來信介紹貴社社長楊仁山同志的老父楊秉鈞先生,讓我為他補齊叢刊全套,從此建立了聯系,談現代文學問題,通信已有幾次,但我一直未提及我集子的事(有的信經由楊仁山同志轉)。據您看,如果我直接求助于社長,對此事有幫助嗎?請兄替我籌之。

我去年十月在《上海文學》發一論文,不料有些效果。汪曾祺與張兆和先生(沈從文夫人)輾轉帶信兒過來,索要此文,使我受寵若驚。繼而,上海文學蔡、楊兩兄突來信說,拙文被評為上海文學獎。如果可能,我五月份在與季紅真陪臺灣某人去湘西前后,會去上海一次,這便使我想起那次與您在建國西路同住時的愉快。兄能在五月初簡 復我一信以免我懸念嗎?

春祺 我同時也致鐵流一信,又及。

福輝 4.26

信中所說“《文學評論》今年二期發表了一篇評介我的文章”,指的是《文學評論》1990年第2期發表的《苦澀的品鑒——讀吳福輝〈戴上枷鎖的笑〉及其他》,作者署名“宗誠”,本名是王中忱。由此可知,吳福輝給李慶西的這封信寫于1990年4月26日。

《帶著枷鎖的笑》,吳福輝著,浙江文藝出版社1991年12月出版,責任編輯鐵流,版權頁上的書名是“戴上枷鎖的笑”。書前有吳福輝的碩士導師王瑤作的《序》。王瑤的這篇《序》完稿于1988年2月11日。吳福輝1988年2月21日新春寫完《后記》,他說:“我能編成這個集子,時感背后的溫熱。我特別感激王瑤先生親自為這個集子做了序,用一句老話說,先生的道德文章對我們的滋養之處太多太多。好不夸張,我們治中國現代文學的路子,是從朱自清先生到王瑤先生這么師承下來的。這是學術發展正直的路途。王先生的這個序通篇對我的分析,使我汗顏,從研究對象、研究整體特色、研究個性,未來的研究目標,到這個集子命名的緣由,他指出的甚至比我自己感到的都更清楚。我將長期地從這篇序言重受益。”遺憾的是,王瑤作的《序》還沒發表,吳福輝的這本論文集還沒出版,王瑤就于1989年12月13日在上海病逝。吳福輝在1989年12月21日所寫的懷念導師王瑤的文章《最后的和最初的日子中》中提到,1989年“11月24日上午,我換下日夜護理的師母值班,那時先生說話如常,他猛然問起我集子的事,我照實回答了,他聽后沉默半晌,兩人都回避提起他的那篇序文。可嘆因為學術著作出版的萎縮,累得先生的序言至今未能面世,竟成遺文,豈不悲夫!”最終王瑤作的這篇序,刊于1990年12月15日《文藝報》,題名為“吳福輝作《戴上枷鎖的笑》序”,收入中國社會科學出版社1992年9月出版的王瑤的《潤華集》時,改題為“諷刺藝術的歷史考察——吳福輝作《戴上枷鎖的笑》序”。

王瑤的序寫于1988年2月11日,吳福輝是1988年2月21日新春寫完《后記》的,但這本書遲至1991年12月才出版。為此,吳福輝在1991年4月11日在《后記》的后面又增添了《作者附記》:

這本小書出版之時,“忘卻的救世主”該已降臨,它的作序者王瑤先生離開我們快要兩周年了。想起在我的出生地醫院的病榻前,師生默然相對,先生突然垂詢起這集子的情狀,恍然如昨。我欲哭無淚,謹以此權作一朵黃花敬獻于先生靈前。

“王瑤先生的序文已成遺文,也成為我心理上的一個負擔”,無論是《后記》《最后的和最初的日子中》《作者附記》,還是吳福輝給李慶西的信,我們都能深切地感受到吳福輝“心理上的負擔”和他對導師王瑤的懷念之情。導師王瑤未能見證《戴上枷鎖的笑》的問世,這使得吳福輝始終有一種無法排遣“心理上的負擔”,所以他才會寫信給李慶西和責編鐵流,“費盡腦汁”希望這本書能盡快出版。在筆者看來,吳福輝焦慮的不是這本書的出版早晚,而是他不想辜負導師的期許,他希望卸下“心理上的一個負擔”,這是“壓在心上的墳”。

關于“戴上枷鎖的笑”這個書名,王瑤在《序》中這樣點評:“他(筆者注:吳福輝)以‘為未來的現代諷刺小說史準備的提綱’——《戴上枷鎖的笑》的篇名來作為這本論文集的書名,就不僅體現了他對中國現代諷刺小說發展過程的研究成果,也表現出他對諷刺小說這一課題的深厚興趣”。宗誠(王中忱)在《苦澀的品鑒——讀吳福輝〈戴上枷鎖的笑〉及其他》的副標題寫的也是《戴上枷鎖的笑》。《帶著枷鎖的笑》,版權頁上的書名也是“戴上枷鎖的笑”,但不知為何書的封面上卻改題為“帶著枷鎖的笑”。可惜在吳福輝老師在世時,我未曾向他求教,也就無法探知書名變更的緣由了。

“帶著枷鎖的笑”這個書名的確“不輕松”,甚至讓人感覺有點沉重,但并不妨礙閱讀者喜愛。周星在《從文學之隅到影視文化之路——文學與影視文化研究文集》坦言,《帶著枷鎖的笑》“帶給我的閱讀樂趣卻是獨特的,以三、四十年代獨異文學現象為研究重點,關注于中外文學傳統的承繼互感關系,挖掘復雜多樣創作中諷刺機制的美學意味,便是這本論著給予我的總體印象。盡管書名所指主要是‘諷刺’在中國現代文學中的一種基本品格,但我似乎感悟到作者深刻地把握時代風云與特定時期文學趨向的制約關系,或者說,對研究對象成敗得失的尺度掌握恰恰可以用書名來透視。”

關于這本書的主要書評,除了前文提到的《苦澀的品鑒——讀吳福輝〈戴上枷鎖的笑〉及其他》,還有《中國現代文學研究叢刊》1993年第2期發表的龍泉明的《開拓現代諷刺小說研究的新思路——評吳福輝的〈帶著枷鎖的笑〉》。在龍泉明看來,“在中國現代諷刺小說研究這塊領域里,吳福輝傾注的心血最多用力最勤”,《帶著枷鎖的笑》“在現代諷刺小說研究史上無疑具有導夫先路的開拓性意義 ”。不過,并非每一個讀者都能讀理解這本書。吳福輝在《由野史材料探入“文學現場”》中就提及他因為《帶著枷鎖的笑》所受的“委屈”:“有一位青年學者讀了我的《帶著枷鎖的笑》之后,曾對我說,想不到你那時候也那么‘左’!我初聽不免生出一點點委屈。因為他說的‘那時候’,其實已是1980年代前期,人們心有余悸的陰影雖還在頭上罩著,但‘解凍’業已開始。在我所處的學術環境里,一切皆要重新打量的趨向各處萌動,我那個集子自然也留下了痕跡。‘左’矣?右矣?很難說清。不過這種細微的差別,是要真正進入歷史境地才能感悟得到的。”的確如此,要真正認識這本書的學術價值與開拓意義,不能不返回歷史現場,“真正進入歷史境地”。

北京十月文藝出版社1990年6月出版的《沙汀傳》是吳福輝的第一本學術專著,這是一本別具風格的作家傳記。《帶著枷鎖的笑》并非吳福輝的第一本學術專著,但卻是但真正能代表他早期學術成就的一本書。《帶著枷鎖的笑》是吳福輝第一本關于中國現代文學研究的論文集,收錄了作者自1978年考入北京大學中文系讀研究生之后發表的19篇論文。首篇是《中國現代諷刺小說的初步成熟——論三十年代作家的諷刺藝術》,這是吳福輝的碩士畢業論文,《北京大學學報》1982年第6期刊出的《中國現代諷刺小說的初步成熟——試論“左聯”青年作家和京派作家的諷刺藝術》是其刪節版。《帶著枷鎖的笑》收錄最早的論文是寫于1979年五四前夕的《五四時期小說批評概述》,最晚的是寫于1987年2月12日的《鄉村中國的文學形態——〈京派小說選〉前言》。后者最初刊于《中國現代文學研究叢刊》1987年第4期,收入本書時改題為“鄉村中國的文學形態——論京派小說”。

吳福輝的研究領域并不僅限于諷刺小說,正如王瑤所言,吳福輝“對各種文學現象都很關注”,“他的視野是很開闊的”。吳福輝后來在諸多研究領域都卓有建樹,但他是從《帶著枷鎖的笑》這本論文集開始形成自己的研究特色的。這一點是不能忽略的。

雖然《帶著枷鎖的笑》在浙江文藝出版社出版得如此艱辛,但吳福輝對浙江文藝出版社依然充滿感激之情,“浙江文藝出版社的同志不嫌棄我這個老‘新人’,愿意出我的論文集子,使我不能不感佩。他們并不知道我是個不會說浙江話的浙江人,故鄉容納我,我感到不勝榮幸之至”。吳福輝是浙江寧波鎮海人,后來他的《深化中的變異》和編的《梁遇春散文全編》《張愛玲散文全編》都是由浙江文藝出版社推出的。

此外,信中提到“我去年十月在《上海文學》發一論文”,這篇文章指的是吳福輝在《上海文學》1989年第10期發表的《大陸文學的京海沖突構造》。汪曾祺與沈從文的夫人張兆和為什么會“輾轉帶信兒過來”索要這篇論文呢?吳福輝的這篇論文對上世紀30年代中期因沈從文《文學者的態度》一文引發的京派與海派的論爭進行了鞭辟入里地分析,并數次提及沈從文與汪曾祺,并對他們的作品作了部分解讀。估計正是這一點,《大陸文學的京海沖突構造》一發表就引起汪曾祺、張兆和等人的關注。

1990年,《大陸文學的京海沖突構造》榮獲1988—1989年度《上海文學》獎。吳福輝去上海領獎了,他在復旦大學出版社2012年6月出版的《春潤集》中回憶:“在去上海的火車上見到也去領獎的吳方,他問我‘你怎么會想出這么一個文化沖突名目來’,此情此景,使我更懷念這位早逝的朋友。”關于“京海沖突構造”這一概念,吳福輝說:“來源于長期對中國經濟文化不平衡性的感受,是自少年時期冷丁離開繁華滬地到了嚴寒東北市鎮就一直隱隱環繞我靈魂的實際生活體驗,在強烈接觸了京海派文學之后自然提升出來了。它使我終于找到了屬于個人的學術領域——一塊自己的園地。”吳福輝出生于上海,始終有“海上情結”,后來他的海派研究有不少重要創獲,出版的《都市漩流中的海派小說》等專著,至今“仍是‘海派文學’這個研究領域里不可或缺的重要文獻”。

(作者:宮立,系山東大學文學院教授,本文是“山東大學齊魯青年學者項目資助”階段性成果。原文發表于《中華讀書報》2022年1月12日。)

- 兩份致宋慶齡先生的感人至深書信[2022-02-11]

- 周立民:巴金與傅雷的“君子之交”[2022-01-27]

- 吳福輝:最是誠懇一書生[2022-01-17]

- 吳福輝先生追思會暨《吳福輝先生紀念文集》發布會舉行[2022-01-17]

- 中國現代文學館舉辦“紀念茅盾先生誕辰125周年手跡展”[2021-12-23]

- “我愛遠山的野火 燒赤暮色里一湖波”[2021-11-29]

- 浦江請信札:遺箋一讀想風標[2021-11-29]

- 許我忘年為氣類 風義平生師友間:幾種王國維書信集讀后[2021-11-19]