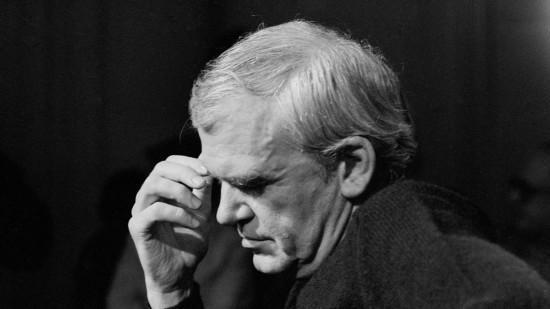

米蘭·昆德拉:一個反現(xiàn)代的現(xiàn)代人

1950年,赫爾曼·布洛赫在美國就kitsch(媚俗)做了一場講座,這是他在多篇論文中曾附帶論及的問題。這次講座五年后,他出了一本小書,題為《關(guān)于kitsch的幾點看法》。該書的獨特之處在于將此前僅涉及藝術(shù)與物的kitsch概念擴(kuò)大至人,擴(kuò)大至人與物的關(guān)系,乃至人與同類及自身構(gòu)建的關(guān)系。kitsch一詞來自德語,詞源不明(有可能脫胎于動詞kitschen:當(dāng)街撿垃圾),最早多用作形容詞,而作名詞的用法較少見,出現(xiàn)于19世紀(jì)下半葉。據(jù)布洛赫所說,kitsch一詞的興起與資本主義和有產(chǎn)者的生產(chǎn)方式有關(guān),服務(wù)于大多數(shù)人的大規(guī)模生產(chǎn)取代了限于精英的貴族藝術(shù)。然而,盡管形容詞kitsch一開始只限于修飾一種庸俗的藝術(shù)形式,布洛赫卻引入了“homme-kitsch”(“媚俗人”)的概念,此種人對待世界的老套方式直接產(chǎn)生于德國感傷浪漫主義。

1984年,昆德拉將kitsch一詞用作《不能承受的生命之輕》的關(guān)鍵詞之一。他不久后在《小說的藝術(shù)》中坦言:“我有些不安……事實上,該詞在法國幾乎不為人所知,或者說了解的只是該詞很貧乏的含義。在赫爾曼·布洛赫那部著名隨筆集的法語版中,kitsch一詞被譯為‘低俗藝術(shù)’。這是一種曲解,因為布洛赫正指出kitsch并非僅指一種品位差的藝術(shù)品,有一種kitsch態(tài)度,有kitsch行為。”昆德拉擴(kuò)大了該詞的語義范圍。一開始局限于審美范圍,kitsch在昆德拉的筆下成為一種存在性范疇,可借以探查人類生活的大多數(shù)領(lǐng)域:藝術(shù)、政治、哲學(xué)與情感等。昆德拉借此回到他偏愛的主題:存在的主題。為此,他必須上溯至《創(chuàng)世記》和創(chuàng)世的敘述。他區(qū)分了兩種態(tài)度。首先是信仰者的態(tài)度,他們毫無保留地加入自我完善的行動中:“因此,創(chuàng)世是非如此不可的,生命是美好的,所以生育也是一件美好的事情。我們把這種基本的信仰稱為對生命的絕對認(rèn)同。”相反,第二種態(tài)度在于注意到世界的不完善,這一不完善由人隱蔽進(jìn)行的排泄行為所表明。

這種二元對立表面看似粗俗,但在昆德拉看來,有著神學(xué)的 (如果人是依照上帝形象而創(chuàng)造的,那么上帝就必然有腸子,這一想法至少是褻瀆性的)和審美的影響。他在同一本書里繼續(xù)寫道:“對糞便的避諱是形而上學(xué)的。排便的那一刻,是創(chuàng)世說無法接受的特征的日常證明。兩者必居其一:要么糞便是可以接受的(那就不要把自己關(guān)在衛(wèi)生間里!),要么創(chuàng)造我們?nèi)祟惖姆绞绞菬o法接受的……因此,對生命的絕對認(rèn)同所具有的美學(xué)理想,是一個否認(rèn)糞便、每個人都視糞便為不存在的世界。這一美學(xué)理想被稱為kitsch 。”

除了這些形而上學(xué)的思考外,對世界完美性質(zhì)的認(rèn)同也許足以證明人自身繁殖的必要性。昆德拉投向這一問題的目光不是模棱兩可的。他小說中的人物像他一樣都沒有孩子。或者即使有孩子,他們與后代之間的關(guān)系要么幾乎不存在,要么是沖突性的:《生活在別處》中,雅羅米爾的母親有著控制欲,以神經(jīng)質(zhì)的行為阻止兒子進(jìn)入成年,間接造成了他的早亡。

十年前,在《告別圓舞曲》中,主題之一就是生育,昆德拉通過與朋友伯特萊夫閑聊的雅庫布之口,列舉了不生育的種種理由。他宣稱:“生育是最后且最大的禁忌,此禁忌蘊(yùn)含著最為嚴(yán)重的厄運。”隨之便是反對生育的一系列論據(jù),昭示了對生命絕對認(rèn)同的概念,他認(rèn)為:“有孩子,顯示出對人的絕對認(rèn)同。如果我有一個孩子,就仿佛我在說:我出生了,嘗到了人生的滋味,我發(fā)現(xiàn)人生是美好的,值得重復(fù)。”對這一不容置辯的論據(jù),神秘主義者伯特菜夫如此回?fù)簦骸澳悄徽J(rèn)為人生是美好的?”這簡單的一問讓雅庫布很尷尬,他一邊堅持自己的立場,一邊退讓說,他說的話中更多的是疑惑,而非確信:“(他)想精確表達(dá),謹(jǐn)慎地說:‘我只知道一件事,那就是我永遠(yuǎn)不能百分之百地確定說:人是一個美妙的生命,我想繁殖它。”

進(jìn)而在毀滅性的沖動之下,他不顧是基督教的還是共產(chǎn)主義的,將任何生育政策都?xì)w結(jié)于一種將人導(dǎo)向毀滅的宣傳行為:“在傳宗接代這唯一的欲望的驅(qū)使下,人類最終將在自己狹小的地球上窒息而亡。”這一論說帶有馬爾薩斯主義的口吻,昆德拉在厭惡人類的觀點中,對孩子遭遇的社會與就學(xué)境況提出疑問:“顯然我應(yīng)該自問,我到底要將自己的孩子送往何種世界。學(xué)校將很快把我的孩子奪走,在孩子的頭腦中灌滿謊言……難道我非得眼睜睜看著我的兒子成為因循守舊的傻瓜?”最后,自絕生育的最終理由是女性身體被生育奪去了情色,對一個放縱之人而言,這或許是最重要的理由。小說中的另一個人物克里瑪便有這種厭惡感。因一夜情而被他導(dǎo)致懷孕的露辛娜不再能激起他的欲望:“露辛娜懷孕,這將她漸漸地、不知不覺地置于無性的焦慮境地。當(dāng)然,他讓自己一定要對她表現(xiàn)得溫柔,要親她,愛撫她……但這只不過是一種表示、一個空洞的符號,對身體的興趣已全然不在。”

對昆德拉而言,生育的需要是典型的媚俗態(tài)度,媚俗之人正是借此表達(dá)他對永恒的欲望。媚俗是放棄清醒的認(rèn)識,也是拒絕面對人類的境況:“這是一種需求,即在美化的謊言之鏡中看自己,并帶著一種激動的滿足感認(rèn)出自己。”作為資本主義特有的民主的一種顯現(xiàn),媚俗有某種與愚昧、傷感相關(guān)的東西,而愚昧與傷感是謊言的兩面。為了讓各種觀念結(jié)成同盟,除矮平化外別無他法。“那就是想方設(shè)法地取悅最大多數(shù)人。”他繼續(xù)寫道,“為取悅他人,就得確認(rèn)大家想聽什么,服務(wù)于已接受的觀念。媚俗就是將已接受的觀念用美與激動的言語表達(dá)。它贏得我們對自身、對我們認(rèn)為且感覺到的庸俗之物感動的淚水。”

因此媚俗可能是一塊悲慘的遮羞布,抑或是對悲慘的一種呈現(xiàn),帶有令人滿意的外表,讓我們可以接受。昆德拉指出,正因為如此,媚俗為各派的政治人物所青睞。媚俗作為一種宣傳工具,首先是極權(quán)制度的專屬。“希特勒(如其先輩威廉二世)是媚俗的絕對擁躉,”赫爾曼·布洛赫寫道,“這并非偶然。他以血腥的媚俗為生,也媚俗而喜歡吃塔形蛋糕。他們兩位都覺得很美。尼祿也同樣如此,喜好狂熱之美,他的藝術(shù)天賦也許要高于希特勒。”

在《不能承受的生命之輕》中,五一節(jié)游行這一必須裝出歡快的情形讓薩比娜反感。她不喜歡這種假幸福的面具,幾乎寧愿要真正的強(qiáng)制性暴力,極權(quán)制度沒有遮掩的暴力。“理想世界一旦實現(xiàn),在那個到處是愚蠢的笑臉的世界里,她恐怕連一句話都說不出口,過不了一周,她就會因恐慌而死。”她的那些朋友……也許很難明白她在覺悟之時脫口而出的一句話:“我的敵人……是媚俗。”

“民主”的媚俗較之極權(quán)的媚俗,要少幾分無恥,多幾分狡黠, 但運行機(jī)制是同樣的:感動與感傷,這是在孩子臉上呈現(xiàn)的兩種具有代表性的表情。“誰也不如政治家們那樣明白。只要附近出現(xiàn)一臺照相機(jī),他們便跑向身邊看到的第一個孩子,把孩子抱起來,親孩子的臉蛋。媚俗是所有政治家的美學(xué)理想。”無論是在極權(quán)國家被軍事化到可笑的地步,還是在民主國家被媒體不動聲色地廣為傳播,其形象是同一的:完滿幸福的形象,抑或包裹著美好情感的不幸或哀怨的形象。

在捷克斯洛伐克,年輕的米蘭·昆德拉是個虔誠的共產(chǎn)主義者, 一度堅信蘇聯(lián)制度具有解放的德行。作為藝術(shù)家及現(xiàn)代藝術(shù)愛好者,他卻始終難以接受這一藝術(shù)形式被陳詞濫調(diào)、多愁善感、使人愚昧的美學(xué)所取代。他喜愛捷克和法國的超現(xiàn)實主義詩歌、雅納切克的音樂、費里尼的電影,仍然以為能讓這些被罷黜的藝術(shù)與當(dāng)時的制度相安無事。在極權(quán)主義媚俗當(dāng)?shù)罆r,對個人主義、非因循守舊、諷刺、懷疑主義、同性戀、不生孩子的選擇等偏離行為而言, 還存在一個空間,雖然很小且時刻有消亡的威脅。在西方,昆德拉發(fā)現(xiàn)這一空間消失了,媚俗取得勝利,占領(lǐng)了所有地方。“在距今不遠(yuǎn)的時代,現(xiàn)代主義還意味著對固有觀念、對媚俗的一種非墨守成規(guī)的反抗。而今日,現(xiàn)代性已經(jīng)與大眾傳媒的巨大活力相融。成為現(xiàn)代人,就意味著一種瘋狂的努力,竭力跟上潮流,墨守成規(guī),比最墨守成規(guī)的人還墨守成規(guī)。現(xiàn)代性披上了媚俗的袍子。”

昆德拉把自己定位為一個“反現(xiàn)代的現(xiàn)代人”。這一矛盾定位勢必要區(qū)分現(xiàn)代性與現(xiàn)代主義,前者與藝術(shù)史的某個時期相關(guān)聯(lián),后者則反映技術(shù)發(fā)展所決定的世界狀況與人類生活,是一種進(jìn)步主義的意識形態(tài)。昆德拉作為藝術(shù)家和小說家,無疑處于現(xiàn)代派陣營,該陣營源自一次美學(xué)革命——他在這方面列舉了卡夫卡和貢布羅維奇的名字——橫掃了數(shù)十年的浪漫主義重負(fù),創(chuàng)造出一種新的語言,以從未有過的尖銳性去理解現(xiàn)代世界。

昆德拉一再強(qiáng)調(diào)現(xiàn)代性與現(xiàn)代世界之間的二律背反。在他看來,證據(jù)便是電影藝術(shù)家費德里科·費里尼在其藝術(shù)生涯的最后時期不再受公眾喜愛,小說家昆德拉在其中發(fā)現(xiàn)了具有揭示性的時代征兆:“在其生涯的最后十年,我聽到的都是講他的壞話。在我看來,這并不是因為他的性情和方式多變。我想我在其中隱約發(fā)現(xiàn)了某種更為嚴(yán)重的東西:宣告現(xiàn)代藝術(shù)的終結(jié);對它的強(qiáng)烈摒棄。仿佛 (在文化精英到處丟失他們的影響的某一時期)平庸的大多數(shù)人(終于!)可以說出他們的所想,對違背他們的情趣而強(qiáng)加給他們的一切進(jìn)行報復(fù)。”

從海德格爾的視角看,媚俗是《存在與時間》的作者所描述的存在之遺忘的結(jié)果,昆德拉認(rèn)為,小說的任務(wù)便是要彌補(bǔ)這一點。 如伊朗文學(xué)批評家洛加葉·哈基蓋特·卡赫所言:“在媚俗的世界,一切的結(jié)果都是遺忘,對自然的遺忘,對歷史、對自身的遺忘。因缺失美而犯下過錯的一切都被消除,因為在這個世界里是不受喜愛的。媚俗令我們遺忘生命最本質(zhì)的真相,昆德拉將媚俗視作遮蔽世界真相和復(fù)雜性的屏風(fēng),一個人人都有的屏風(fēng)。如今,媚俗無處不在,無時不在,是常見的。它追逐著我們,誰也不可能完全逃脫。人們可以某種方式認(rèn)為自己躲到媚俗的世界,已竭盡所能地忘卻生死之焦慮,可千萬別忘記,在被遺忘之前,我們將變?yōu)槊乃住C乃祝谴嬖谂c遺忘之間的連接站。”

《不能承受的生命之輕》的第七亦即最后一部分名為《卡列寧的微笑》。這一部分講述了托馬斯、特蕾莎夫婦的愛犬的彌留之際與死亡。作者以其慣用的冷酷,敘述直刺人心,充滿憐憫。貝爾納·皮沃因而在1984年的《阿波斯托夫》讀書節(jié)目中敢于向小說家發(fā)問:“拒絕感傷主義,除了對小狗卡列寧的死亡。在那里,您難道沒有任由自己陷入感傷主義嗎?”昆德拉予以否認(rèn):“我希望不是這樣。我想我沒有跌入這個陷阱。小說第六部分充滿犬儒主義,很粗暴,也充滿諷刺,我感覺有必要在慢板與柔板中,在田園牧歌般的氛圍中結(jié)尾。可是這一田園牧歌般的氛圍被卡列寧后來的死所毀壞。這一牧歌是模棱兩可的。如此模棱兩可,以至我不認(rèn)為這是感傷主義。”回答有理有據(jù),但也不失模棱兩可。雖然昆德拉寫道,“誰 也無法完全擺脫媚俗。不管媚俗會引起我們怎樣的鄙視,媚俗屬于人類境況的組成部分”,但他似乎在暗示著相反的一面。就像模棱兩可,作為他攻擊確信的最喜愛的武器之一,足以讓他躲避感傷主義。

同樣的意思在同一部小說的前幾頁也有表示,盡管薩比娜知道自己對媚俗持何種態(tài)度,但聽到一首反復(fù)唱的歌曲時還是不由自主地感到激動:“這首歌令她感動,但她并不嚴(yán)肅地對待自己的感動。她很清楚這首歌只是一個謊言。當(dāng)媚俗被視作一個謊言時,它便處于非媚俗的語境中。”通過這一點,昆德拉設(shè)想在謊言世界仍殘存幾分真。就此而言,他不如另一位現(xiàn)代社會的批判者、情境主義者居伊·德波那么徹底,德波早在1967年,就在《景觀社會》中寫道:“在真正是非顛倒的世界里,真便是一個假的時刻。”

家庭與文化環(huán)境使米蘭·昆德拉成為純粹的現(xiàn)代藝術(shù)之子。 1947年,他十八歲,加入了共產(chǎn)主義青年團(tuán),現(xiàn)代藝術(shù)的美學(xué)革命和社會革命,對他就像對成千上萬的捷克青年一樣,完全是一回事。對他們來說,兩者無疑是一致的,就像《生活在別處》中雅羅米爾面對他的同學(xué)嚴(yán)厲指出的那樣,他援引了馬克思的觀點,在馬克思看來,革命勢必導(dǎo)致必然王國向自由王國的轉(zhuǎn)變:“在藝術(shù)史上,與這一關(guān)鍵時期相呼應(yīng)的,是安德列·布勒東和其他超現(xiàn)實主義者發(fā)現(xiàn)自動寫作,且通過自動寫作發(fā)現(xiàn)人類無意識這一珍寶的時刻。這一發(fā)現(xiàn)幾乎與俄國的社會主義革命同時發(fā)生,是極為說明問題的,因為想象力的解放對人類就意味著廢除經(jīng)濟(jì)剝削進(jìn)入自由王國的飛躍。”

與雅羅米爾相反,年輕的昆德拉很快對無產(chǎn)階級藝術(shù)感到失望,20世紀(jì)50年代蘇聯(lián)意識形態(tài)理論家所定義的社會主義現(xiàn)實主義與他內(nèi)心深處的藝術(shù)興趣截然相反。“我對先鋒精神所持的懷疑主義無法改變我對現(xiàn)代藝術(shù)作品的喜愛。我喜愛它們,因為它們受到……迫害而更加喜愛。”對雅羅米爾而言,現(xiàn)代藝術(shù)與革命融合于同一沖動之中,這一沖動被昆德拉形容為抒情詩般的。針對這種統(tǒng)一的觀念,昆德拉在《小說的藝術(shù)》中提出兩種現(xiàn)代藝術(shù)形式,而兩者之間的分界或多或少與詩和小說的分界重合。雅羅米爾的藝術(shù)歌頌技術(shù)進(jìn)步與歌一般的未來,而昆德拉欣賞反抒情的藝術(shù),比如弗朗茨·卡夫卡的藝術(shù),在卡夫卡的藝術(shù)中,昆德拉發(fā)現(xiàn)了他自己的世界觀:“現(xiàn)代世界如同迷宮,人們在其中迷失。反抒情、反浪漫主義、懷疑主義的現(xiàn)代主義。與卡夫卡同時及在他之后有:穆齊爾、布洛赫、貢布羅維奇、貝克特、尤奈斯庫、費里尼等等……隨著人們不斷進(jìn)入未來,反現(xiàn)代的現(xiàn)代主義之遺產(chǎn)將不斷擴(kuò)增。”

昆德拉忠于他探索存在的方法,對真正的具有解放性的現(xiàn)代性與他的物化、異化的版本進(jìn)行了區(qū)分:“現(xiàn)代藝術(shù)中有些作品發(fā)現(xiàn)了存在的一種無法摹仿的幸福,這種幸福的表現(xiàn)在于想象力無須負(fù)責(zé)的歡欣,在于創(chuàng)造的樂趣、出人意料的樂趣,甚或通過創(chuàng)造去沖擊的樂趣。”但是,創(chuàng)造的這種脆弱的歡欣被存在之遺忘的信奉者所摧毀。在《不朽》中,昆德拉用多頁的篇幅思考蘭波那句引起種種誤會的名言:“必須絕對現(xiàn)代”。他在成為現(xiàn)代人的欲望中發(fā)現(xiàn)一種通過鏡子功能運作的類型:“成為現(xiàn)代的”。他在別處寫道:“自我標(biāo)榜和被如此接受的,就是現(xiàn)代的。”

昆德拉在法國定居不久后,便很快意識到資本主義社會中文化遭到的種種威脅及傳媒在其中所起的危害作用。“文化的聲音可能會在媒體的喧囂中消失……”他在1984年就警告道,“傳媒的精神與文化的精神是相悖的,至少對現(xiàn)代歐洲所認(rèn)可的文化是如此:文化基于個人,而傳媒導(dǎo)向單一化;文化照亮事物的復(fù)雜性,而傳媒使事物簡單化;文化只是一種長久的拷問,傳媒則快速回答一切;文化是記憶的守護(hù)神,傳媒則是時下新聞的追逐者。”簡言之,由于傾向于簡單化和粗略化,傳媒引入世界的是混亂。這一看法與昆德拉的選擇并非無關(guān),昆德拉擔(dān)心自己的言談被篡改,拒絕任何訪談的要求。

如托克維爾在1840年預(yù)言,民主社會狂熱的個人主義將造成最大的墨守成規(guī)。在我們這個現(xiàn)代社會,每個公民都在個人自由的庇護(hù)下,可以通過文字表達(dá)自己的觀點和情緒,讓別人尊重自己的權(quán)利,哪怕有時到了滑稽可笑的地步,對現(xiàn)代社會的這一悖論,昆德拉列舉了多個例證。其中之一:“書寫癖”。昆德拉認(rèn)為這是當(dāng)代的戀己癖在出版上的表現(xiàn):“自我書寫侵占小說,大家都想寫。每一個個體的現(xiàn)代癖好就是講自己,表達(dá)自己。這一書寫癖好被神圣化,可依我看來,這是當(dāng)今的強(qiáng)力意志最古怪、最可笑的表現(xiàn):將自我強(qiáng)加給他人。”在《不朽》中,他所嘲笑的是“人權(quán)主義”:“世界變成了人的一種權(quán)利,一切都化作了權(quán)利:愛的欲望變成愛的權(quán)利,休息的欲望變成休息的權(quán)利,友情的欲望變成友情的權(quán)利,幸福的欲望變成幸福的權(quán)利,出版一部書的欲望變成出版一部書的權(quán)利,在夜里當(dāng)街大喊的欲望變成了在夜里當(dāng)街大喊的權(quán)利…… ”

在這個假現(xiàn)代的社會里,昆德拉很遺憾地看到,理論制造者被“圖像制造者”所取代,他給廣告商、交際顧問、設(shè)計師、商演明星和其他的時尚創(chuàng)造者貼上這一標(biāo)簽。這些體系的仆人用圖像替代了口號,把媚俗豎立為普遍的美學(xué)與行為標(biāo)準(zhǔn)。1986年,在因特網(wǎng)出現(xiàn)和數(shù)字“革命”之前,昆德拉就把這些人稱為“與敵合作者”。“人們意識到人的行動具有一種與敵合作的特征。凡是稱頌大眾傳媒的喧囂、廣告的愚蠢微笑、對大自然的遺忘、被提升至美德的泄密行為的人,應(yīng)該一律稱之為‘現(xiàn)代的與敵人合作者’。”之后,小說家便陷入沉默,不過人們可以很容易地猜想到他有可能對當(dāng)今時代,亦即對社會網(wǎng)絡(luò)與假新聞(fake news)時代所持有的想法。

昆德拉于20世紀(jì)80年代中期開始描述的黃昏世界里,“圖像制造者”極度地歪曲現(xiàn)實,以致通過靈活的戲法,他們成功地讓人們在不知不覺中不僅忘卻了何為美,而且忘卻了人類境況的悲劇性質(zhì)。“死亡變得不可見,”他指出,“一段時間以來,小溪、夜鶯、草地中的小徑已經(jīng)在人的頭腦中消失了……當(dāng)大自然明天在地球上消失時,誰還能覺察到……偉大的詩人今安在?他們消失了,還是他們的聲音已經(jīng)聽不見了?不管怎么說,這是我們歐洲出現(xiàn)的巨大變化,昔日沒有詩人的歐洲是不可想象的。然而,倘若失去對詩歌的需要,人還能覺察到詩歌的消亡嗎?終結(jié),并非世界末日式的爆炸。也許再沒有比終結(jié)更安寧的了。”正如阿蘭·芬基爾克勞所指出的,這一悲觀主義具有某種悖論性的東西:“這個將幽默置于他作品中心的人,同時是完全絕望的。人們本可以認(rèn)為他滿足于民主賦予的善行與自由。可他也看到盛行的現(xiàn)代性的另一面——誠然是更溫柔的。而這一現(xiàn)代性在他看來是完全毀滅性的。”