西川:海子詩歌手稿的“歷險”故事

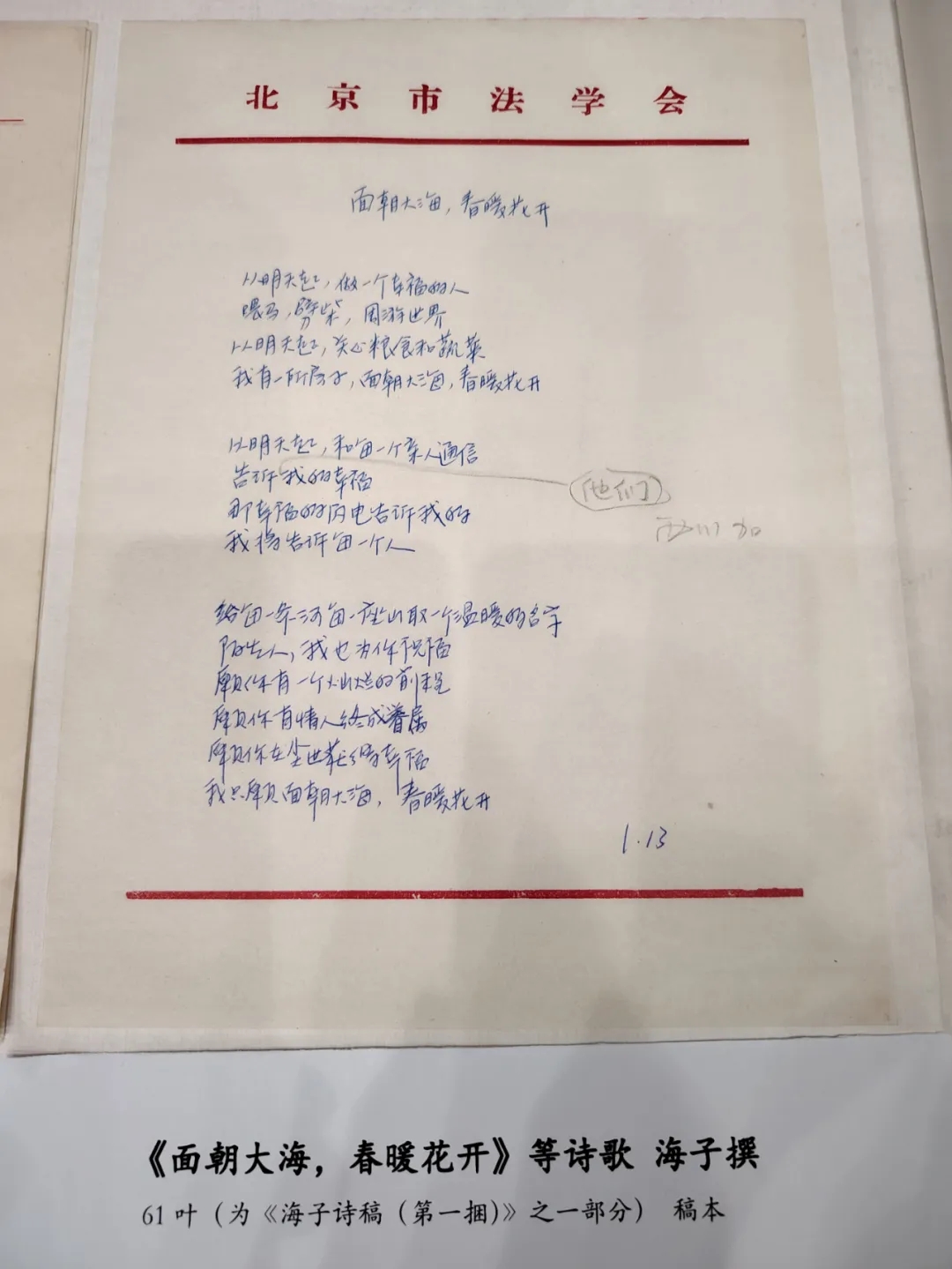

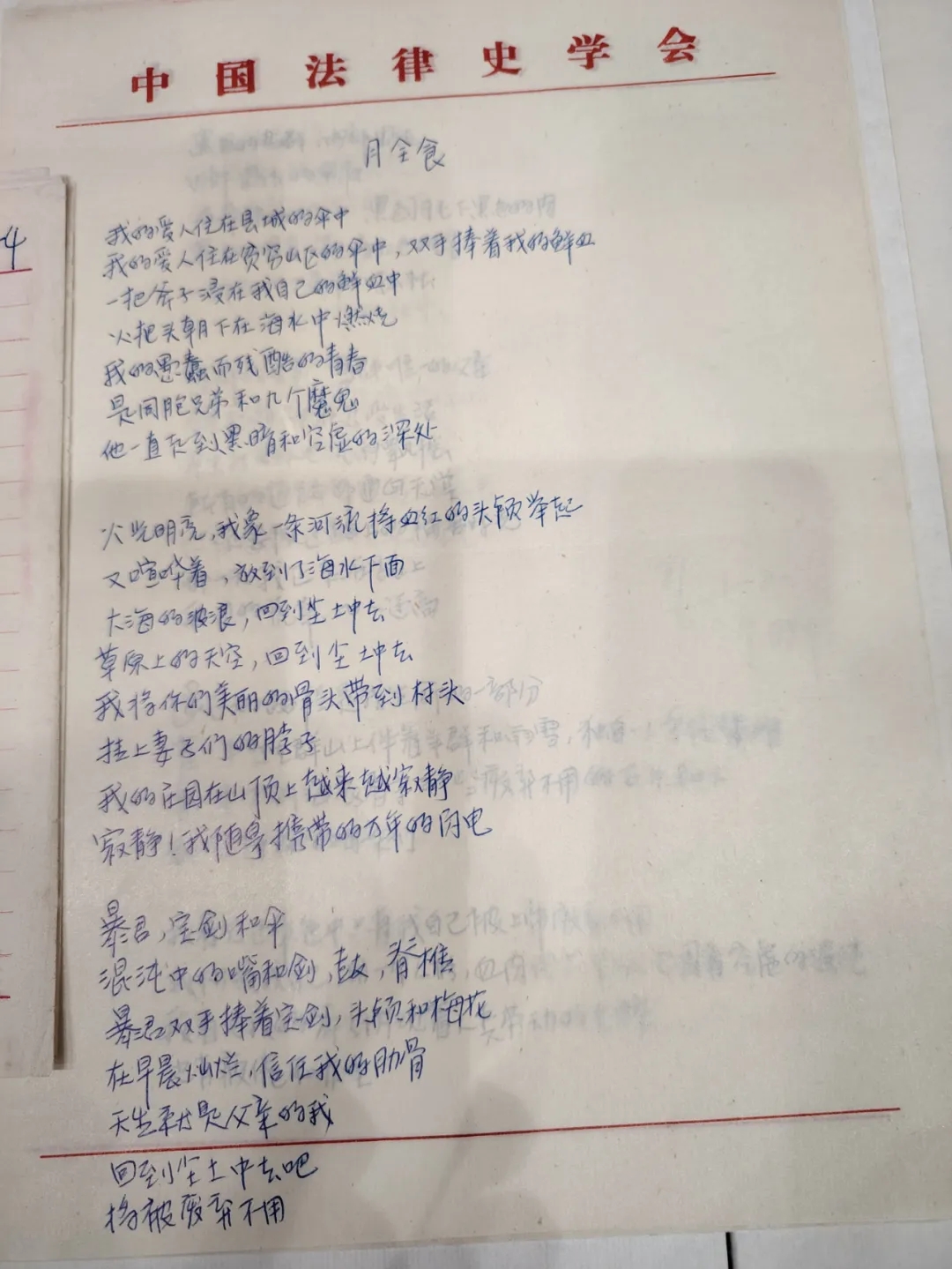

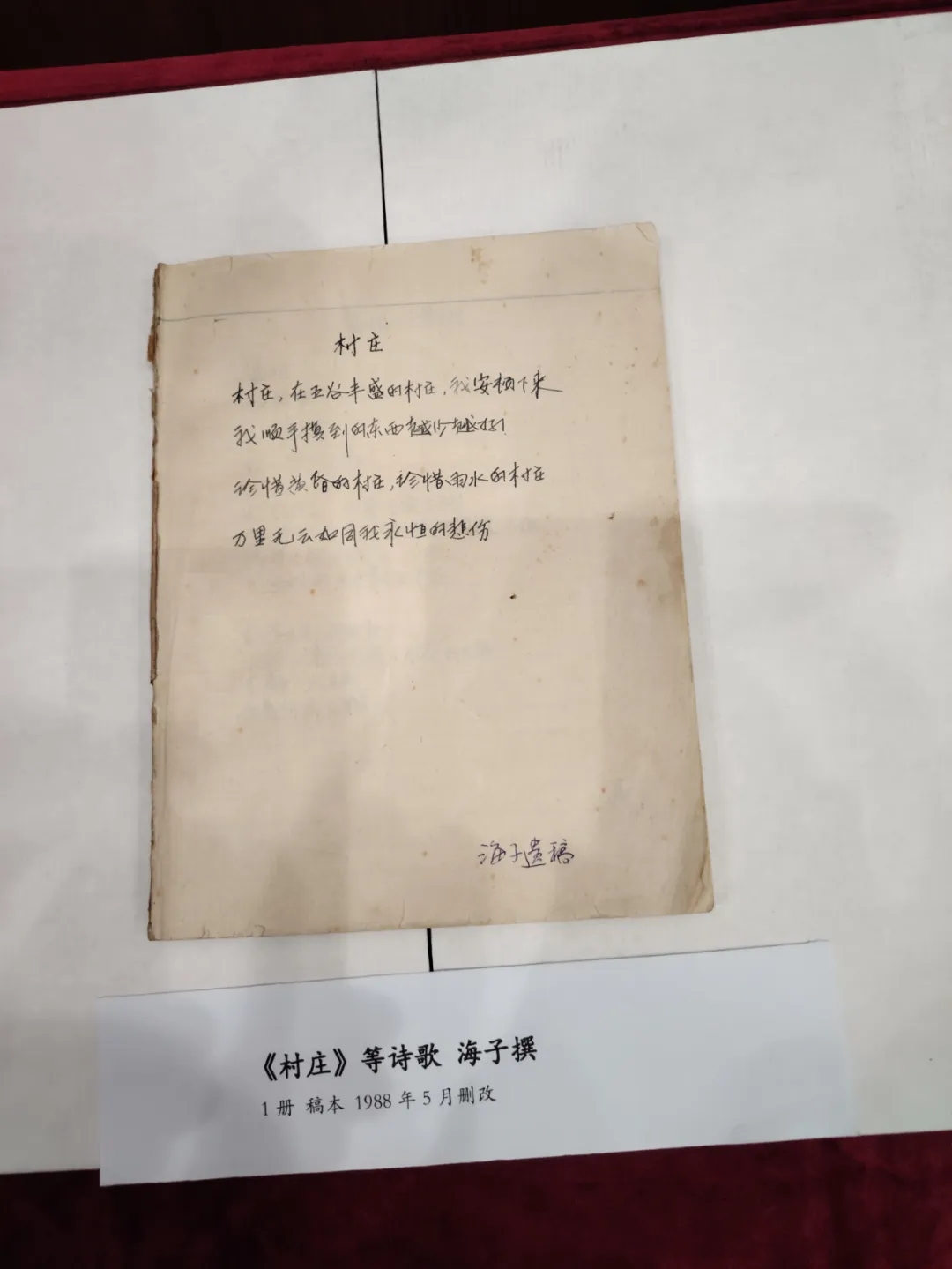

5月27日,海子手稿永久寄存儀式在國家圖書館舉行。以下為詩人西川在儀式上的發言。

剛才曙明(海子大弟弟)已經做了一個很好的致辭,其實我也沒有必要說更多的了。海子的詩歌手稿現在寄放在了國家圖書館,我內心里忽然覺得很踏實。國圖我以前來過,但第一次進到這個會議室。進來一看,這邊墻上是米芾的字,那邊是古地圖,感覺國圖這品位非常高。海子手稿能夠最終寄放在對文獻如此珍視的地方,我想這也了了海子自己的心愿——如果他依然有感受的話。剛才張館長提到,以前還入存了梁啟超《飲冰室全集》的手稿,也是寄存的形式。這樣說來,海子在這里會很愉快地遇到梁任公,并有一些交流。

海子手稿已經來到國圖,我稍說一點手稿到這里之前的事情。人民文學出版社的編輯王曉兄也坐在這里,有些事情王曉、王清平(另一位《海子的詩》的責編)他們是知道的:海子去世后,他的手稿,都是我與駱一禾一起去昌平弄回來的;后來駱一禾也去世了,手稿就都擱在我這兒了。在這個過程中發生過許多故事。有些故事可能曙明都不知道。

關于海子手稿的故事有很多。比如,海子去世以后,實驗戲劇導演牟森曾經把他手里的海子劇本《弒》的手稿主動交還給我。又比如,海子出名以后曾經有人找到我,要購買海子手稿——當然,不是全部——此人當時的開價是一頁十萬塊錢。當然這是不可能的,所以我就給拒絕掉了。再比如,也有別的圖書館曾經想要入藏這些手稿,不是北京的圖書館,是武漢的一個圖書館。但是我當時想呢——這個也沒有跟曙明他們商量過——我想這肯定是不合適的。我當時想海子的手稿將來肯定是要進一個圖書館的,但為什么要去武漢?我記得,上海一家圖書館也曾表示過,希望入藏海子手稿,但我也沒有同意。我覺得最好是把海子手稿存入北京某個圖書館,不過也沒想到過最終會寄放在國家圖書館。當時我腦子里邊兒琢磨,能不能寄放到北大圖書館?因為海子是北大出來的嘛。北大圖書館應該是一個合適的地方。但是這個事情,也沒有更進一步往前推進。因為我跟圖書館系統的朋友那時候也不熟,也不認識,所以就一直在尋找這么一個機會。

那么在這個過程中,一些有意思的事情就發生了。網上也曾經有人售賣過海子的手稿,可能是什么雜志社丟出來的,就是以前海子的投稿。我有個朋友,他是詩人,同時也做一點兒生意,他在網上看到過一次海子的手稿,然后就立刻給我打電話。他把圖發給我,讓我看這是否海子的手稿。那我也就說實話:這是海子的筆跡!那個手稿在舊書網上賣的時候,也沒那么貴,五千塊錢一頁吧。我說你要嗎?他說我肯定要,我說你要是不要我就買回來。我這個朋友是專門收集中外詩集版本和新詩手稿的,他有這個心。他自己做生意,也有閑錢。我知道他從網上買過幾頁海子的手稿。

海子的手稿在我那兒擱了這么長時間,有過一次非常危險的情況。我跟大家分享一下這個小故事:有位大陸詩人,曾經在美國讀書,后來居住在臺灣。他曾經要編一本華語詩選,書里面要用到一些人的手稿。就是說,每一個被編入的詩人,都得提供手稿。結果他就從我這兒借了一些,包括駱一禾的手稿,包括海子的手稿,也包括我自己的手稿。那么借去以后,過了段時間,他要回臺灣,我們就約時間見面,我好拿回那些手稿,但我們倆總約不到合適的時間。他就把這些東西委托給了一個他的朋友,讓這個朋友轉交給我。這人不是詩歌圈或文學圈的人。結果呢,他這個朋友,大概正好家里出現了一些問題,好像是鬧離婚,所以就開始搬家。他就把本來裝在一個牛皮紙大信封里的海子的手稿,和好多亂七八糟的東西一起,裝進了一個棕色旅行袋里。大概搬家的時候,他也不太知道牛皮信封里面裝的是什么,就給扔了。運垃圾的工人正把垃圾往垃圾車里裝,有一個人從那兒走過,正好看見了那個旅行袋,就覺得這個旅行袋有名堂,有意思。他對工人說,你等會兒,我看看那是什么。拎出旅行袋后他翻了翻里邊,是一些明星的照片兒,還有一個老出現的女性的照片(可能就是扔垃圾者的前妻)。這位朋友很好奇,他就說我給你點錢,這個旅行袋你賣給我,結果這個收垃圾的人就把旅行袋賣給他了,就是大概收了五塊錢還是十塊錢。他回去過了一個星期,心血來潮又翻了翻這個旅行袋,這一次他發現里邊的海子手稿!——當然不光是海子的手稿,也有駱一禾的手稿等。他大吃一驚:旅行袋里有一個小本子,就是后來作家出版社的李宏偉準備整理的那件手稿。小本子的第一頁上有我鋼筆注明的“海子手稿”四個字。這人一看是海子的手稿,就開始聯系我。

這個朋友叫吾羊。吾羊是個藝術家,他好像對什么都敏感。走過垃圾車時,他就心想我要拿這個旅行袋。吾羊非常的無私,非常的高尚。他知道海子手稿的價值,但沒動過要賣它們的念頭。結果他就輾轉聯系到我,我就去到他那兒取。他那個時候住在西山七王墳那邊兒,是朋友借給他的一個工作室。他當時的經濟情況并不好。所以說,是在吾羊的責任心和無私精神的支配下,海子手稿又回來了。海子的手稿都上了垃圾車了,又被一個朋友,一個完全跟海子沒關系的朋友偶然地撿到留下來,然后又回到我手里。然后今天得以擱在國圖里,這是海子手稿的歷險。我不愿意太夸張,但覺得冥冥之中好像還是有一些路數的,有一些我不能完全說清楚的東西。

對我個人來講,這真是一塊石頭落了地。實際上我曾多次對曙明說過,要不然你們把手稿拿回去吧,但是曙明也有曙明的擔心,就是說,這些東西如果拿回安徽,那么它會有一個什么命運?更具體的我就不愿意說了。但是如果拿回安徽,就會面臨各個方面的因素的介入,各個方面人物的眼睛都會覬覦這個手稿。在這些可能發生的情況下,手稿還能不能完整保存,就很難說了。放在北京,反正一些手也伸不到我這里,所以這些手稿也就能夠完整地保存到現在。

那么這些手稿當然也不應該再繼續擱我這兒了。幾十年里我搬過好幾次家。我年輕時候居住的房子漏雨——我現在這個家已經不漏雨了——年輕的時候,我住在北京火車站附近,那房子漏雨。一下大雨,水就從房頂滲漏,沿著墻壁流下來。我覺得這甚至影響到了這個手稿——當然沒有太多的影響,但也還是有影響的。現在放在國圖了,這里非常安全。

一下想起好多的朋友,就是從駱一禾到剛才我說的吾羊,其實還有很多的朋友啊,包括出版海子作品的朋友。海子剛去世的時候沒有社會知名度。《海子的詩》在《社科新書目》上的征訂數只有五冊。是王曉和王清平頂著壓力冒險印了三千冊,結果一周賣光,這才有了后來《海子的詩》的不斷加印。張館長拿的那個《海子的詩》就是第一版。一會兒王曉老師可能要說說他們自己的故事。我還應該提到上海的倪為國,他當時是上海三聯書店的編輯。《海子詩全編》編好以后先是拿給了山西一家出版社,但被退了稿,是倪衛國后來不計后果地同時出版了《海子詩全編》和《駱一禾詩全編》。我還應該提到當時一個幫助我整理海子詩歌的民族大學的學生,名叫羅洪依烏。我必須說出這些人的名字。海子詩歌之所以有今天的聲望,與所有這些人的努力都分不開。現在,幾十年過后,海子的手稿走到了國圖,這里邊的故事太多了。

我就先說到這兒,不占大家太多的時間。謝謝。

20240604整理

(照片提供:海子故居)