《閑堂書簡》中的程千帆先生

“后人逛文學之街,只注意霓虹燈下的大櫥窗,源流、起伏、正變都被忽略了。欣賞者固無妨,研究者就不可,歷史家就更不能這樣。”在老一輩學人中,程千帆是具有非常明確的方法論意識的學者之一。他也是一個極富個性的學者。程先生的個性與理念,也都體現在他寫給門生故舊、親朋好友的書信中。

書簡(書札、書信等)是一種源遠流長的人際溝通方式,在電腦普遍應用之前,一般都是手寫,即使已經開始使用電腦,在相當一段時間里,一些老輩也仍然保持著手寫的習慣。這些書信,由書寫者寄往四面八方,除非有意錄副,不大容易再重新搜集起來。但世界上的很多事都有機緣。2001年,在先師程千帆先生逝世一周年的時候,師母陶蕓先生動念向門生故舊、親朋好友征集程先生的書信,其后的二十多年里,經過幾代人的接力,程先生近六十年間寫的書信(目前了解最早寫于1942年,最晚寫于2000年),不斷被搜集到南京,最后形成致242人(單位),計1563封的規模,成《閑堂書簡》,作為新版《程千帆全集》的一個部分,在紀念程千帆先生誕辰一百一十周年的日子里,由鳳凰出版社于2023年推出。

從目前搜集到的書簡來看,尤以1978年程先生來到南京大學后所寫為多。程麗則師姐在整理程先生的日記時,曾列出1979年4月至1980年3月一年間寄信的統計數字,從中可以得知,程先生最多時一天寄的信竟達到驚人的20封(1979年6月4日)。這些信件,不少都是表達親情、友情、師生情等,但也往往和學術的發展,和學術界的生態,和學人的相關活動,和不少重要的學術掌故密切相關,有著重要的史料價值,是特定社會和時代的珍貴記錄。

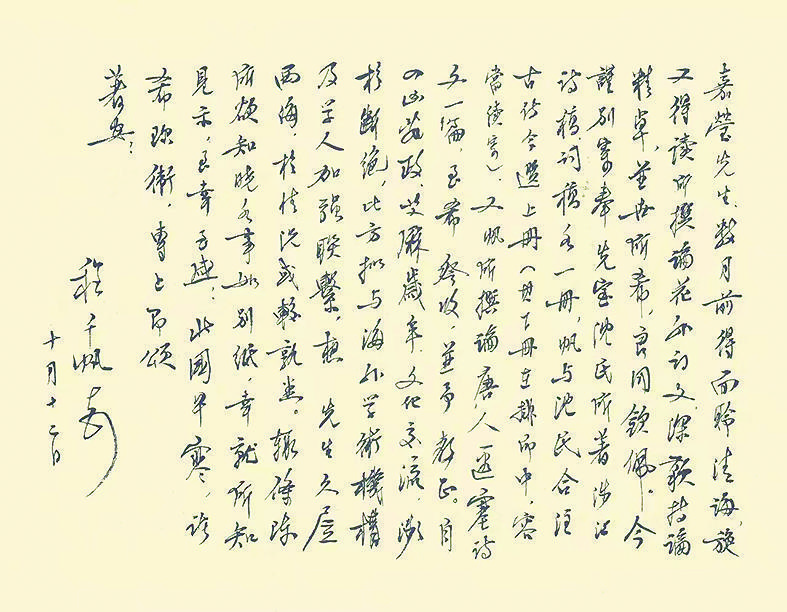

“弘度先生的遺著出版事宜,一直擱在我心上。……我蒙弘度先生飲食教誨,得有今日。” ——程 千 帆致劉茂舒,1979年10月7日

研究中國的學問,應該具有全球的視野

1978年復出后,程先生馬上進入良好的治學狀態,且對過往學術界由于思想僵化所產生的學術空白、導致的薄弱環節有著敏銳的體察,這些也往往表現在書信中。他所提出的有待補充或加強的學術領域包括唐詩與唐代政治文化的關系、唐代小說的價值、大歷詩風的意義、宋詩的獨特性、宋代四六文和明清八股文的重要性、清代詩詞的傳承與發展等。如1978年9月4日致吳志達信:“唐人小說,過去研究者不多,大有開拓余地,努力為之,必有成果。”1980年6月16日致傅璇琮信:“大歷詩自具異彩,不獨反映現實為元和先驅,惜今之人未能賞會,而又抑之。”1980年12月8日,劉世南先生給他寫信,提到自己對宋詩的研究,程先生非常鼓勵,不僅肯定其選題,而且建議其寫法,后來看到研究信息,得知其論文已經發表,又特別寫信索要全文。劉先生的文章《關于宋詩的評價問題》,應是吸收了程先生的一些意見,像其中談到《詩經》的《七月》,完全是“賦”,其中并無“比興”,形象仍非常鮮明;其他篇用了“比興”的,也都離不開“賦”;詩篇的底子就是“賦”。這一段,就說明是參考了程先生《韓愈以文為詩說》的相關說法。而這些,又和程先生對學術界一直以來過分強調王國維等人的“一代有一代之文學”之說的反思有關。程先生在南大,1979年第一屆招了三個碩士生,有兩位是研究宋詩,我是程先生的第二屆碩士生,1982年初入學(1981級),碩士論文研究的也主要是宋詩,其實即反映了當時程先生對文學史研究的思考。

當時,程先生還提出了一系列重要的學術理念,其中一條就是要注重海外漢學的成果。他認為,研究中國的學問,應該具有全球的視野,不能忽視海外同行的著述。這些,在他的書簡中也能體現出來。早在1979年10月12日,他就致信葉嘉瑩先生:“自四兇亂政,艾歷歲年,文化交流瀕于斷絕,比方擬與海外學術機構及學人加強聯系,想先生久居西海,于情況或較熟悉。”當天,他也寫信給周策縱先生,表達了大致相同的意思。至于想要了解的,也有明確的指向,或曰“研究方法不同于國內傳統而見解精辟者”(1980年6月30日致葉嘉瑩信),或曰“方法新穎、議論精辟、足供諸生學習者”(1981年1月19日致周策縱信)。而對于學生來說,要想具有全球化的視野,就不能不學好外語。程先生對外文的重視,在當時治國學的老一輩學者中是非常突出的。1983年程先生的碩士生張三夕被錄取為張舜徽先生的博士生,他在欣慰之余,3月9日給三夕兄寫信:“你一定要認真處理好幾個關系:品德和學術、考據和詞章、文學和史學、中文和外文、理論和材料。這幾方面要一起抓,不可有所偏廢。特別是外語,不要丟掉。”并特別強調:“作為一個現代的博士,英語不能達到四會是不行的,這你在將來的工作中必然會感到。”我和曹虹、張伯偉、程章燦一起讀博士的時候,學校開設的英文課結束后,程先生還曾聘請老資格的外交官尹祿光先生專門為我們4人開設英文小班。

“大歷詩自具異彩,不獨反映現實為元和先驅,惜今之人未能賞會,而又抑之。” ——程千帆致傅璇琮,1980年6月16日

有腰鼓、秧歌,還要有芭蕾舞

程先生是一個有個性的學者,其個性體現在治學的不少層面。這里想特別提出關于古典詩歌的選本。選本是中國文學批評的重要方式,早在1950年代,程先生就和繆琨先生一起出版了《宋詩選》。他對選本的一些想法,在相關書簡中有很明確的表現。1978年6月,在和上海古籍出版社討論《古詩今選》一書的出版時,他寫了三封信,其中有著豐富的內容。

首先,關于選本和個人學術積累的關系。《古詩今選》只選到宋代,出版社和他商討是否可以延伸到宋以后,他引朱自清先生的話,批評“有的選本,不是選本,而是‘碰本’,即并未看過全部或較多材料,也未作過相當研究,‘碰’上了,隨手拈來”。他坦率地說:“對宋以后的詩,我讀得極少,全無研究,隨意‘碰’上幾十首,有點自欺欺人,這事我不敢做……”(1978年6月5日)這里提出的一個根本問題是選本的產生,是通過自己的大量閱讀,深入研究,從中選出自己最有心得的作品,還是隨便從別人的選本中拿來一些現成的,敷衍成篇。

其次,選本要有自己的特點。像是一些有代表性的組詩,如“杜甫的三吏三別,是作為一組詩入選的,也不能拆散。”(1978年6月6日)組詩也叫聯章詩,有的僅僅是數量的疊加,有的則有著通盤的考慮。如果是后者,倘隨意割裂,無疑是對其文體特性的忽視,這就是《古詩今選》將三吏三別全部選入的原因。還有,“張文昌的五律代表唐人五律的一派,前人多未注意,至李石桐《中晚唐詩主客圖》出而后明。”(1978年6月28日)程先生對清代李懷民的《中晚唐詩主客圖》下過很大的功夫,李著的重要特點之一,就是提出中唐以后,五律分為兩派,一學賈島,一學張籍,程先生就把這個觀點寫進了《古詩今選》中。

第三,對于作品涵蓋面的思考。“由于你們建議增加《今選》作家數,我近來將它的選目通體研究了一下,感到它所反映的漢—宋詩壇的面目不夠完整,主題、題材和風格也還不夠豐實,有時,只注意了詩的思想內容,而忽略作家的風格特征,等等。”(1978年6月28日)“此事并非我在斗室之中忽發奇想,而是半年來和許多大中學教師、大學生及社會上許多愛好古典詩歌的人接觸,并征求他們的意見之后,向你們提出的……他們也不滿意,作一個比喻,只有腰鼓、秧歌,而希望還有芭蕾舞。”(1978年7月22日)《古詩今選》1983年由上海古籍出版社出版,初版即印行了6萬余冊,此后多次重版,印數甚多。讀了程先生的這些信,可以對這部選本具有如此重大的影響力的原因有所了解。

有一段時間,學術界很關心學術規范的問題,并展開了一定的討論。作為程先生的學生,我們對此并不陌生,不過在他那里,具體的表述不是“學術規范”,而是“基本操作規程”。我記得1982年初第一次見面,他就向我們強調這些“規程”,包括書寫要規規矩矩,引文要詳細注明出處,轉引要核對原文等。這些,在《閑堂書簡》中也能看到。

在老一輩學人中,程先生是具有非常明確的方法論意識的學者之一,早在1950年代,他就提出“將批評建立在考據之上”,后來,他又進一步將其表述為“文獻學與文藝學相結合”。程先生曾經說過,他撰寫論文,并不追求數量,每寫一篇,往往就是想進行一種探索,不僅展示觀點,而且強調方法。在1984年10月4日致姚雪垠信中,他就有這樣的“夫子自道”:“到南京后,想在古典詩歌的研究方法方面,作一點新的開拓,寫了幾篇文章,大都收在《古詩考索》中了。”程先生的《一個醒的和八個醉的》是學界經常提到的典范,文章分析杜甫的《飲中八仙歌》,指出杜甫是以一雙清醒者的眼睛看著八位希望有所作為,但卻不能不無所作為者的醉態,從而認為這是杜甫的清醒的現實主義的起點。這種思考問題的方法,程先生希望能夠將其舉一反三。1991年5月7日,他收到蔣寅論權德輿詩的論文,非常稱贊,就又進一步強調他在《一個醒的和八個醉的》中所表述的觀點:“大凡一個作家,一個流派,一段歷史,總有其前進中的轉折點,而這些轉折點又往往不立招牌,暗暗地在不知不覺中出現,又沉默地站在那里。后人逛文學之街,只注意霓虹燈下的大櫥窗,源流、起伏、正變都被忽略了。欣賞者固無妨,研究者就不可,歷史家就更不能這樣。”

“擬與海外學術機構及學人加強聯系,想先生久居西海,于情況或較熟悉。” ——程千帆致葉嘉瑩,1979年10月12日

“努力崇明德,隨時愛景光”

程先生的書簡涉及的范圍很廣,其中有些部分也能看出特定歷史時期的特定現象,現在的人也許不一定能夠輕易理解了。比如“文革”之后,人才奇缺,尤其是年齡上斷檔,青黃不接,程先生察覺這個問題,除了下大力氣培養年輕學人外,也特別希望中年一輩能夠迅速成長。那個時候的中年一輩,主要就是指五十年代的大學生,程先生認為只要努力,總能或多或少地有所彌補。如1978年12月5日致周勃信:“五十年代的大學生是國寶,望‘努力崇明德,隨時愛景光’。”1979年11月20日致楊翊強信:“一切過去了的,讓它過去吧。世界永遠屬于樂觀的現實主義者、實干家。你現在是要拿出東西來,而不是什么別的。”1980年5月2日致吳志達信:“現在還是應當集中精力,搞出高水平的科學著作(專書或論文)來。”在程先生看來,新的時代,不能一味沉湎于過去,而是要向前看,向前看的重要標志之一,是通過努力,做出成果。這種境界也正可以作為理解程先生本人精神風貌的重要說明。

還有一點也特別值得提出來。程先生是在代際傳承中給自己定位的,他對老師輩的事情也時刻放在心里。特殊時期之后,老師們的不少著述往往未能及時整理出版,若不給予重視,這些瑰寶很可能就此湮滅,他對此念茲在茲,不能釋懷。如1979年致信劉永濟先生的女兒劉茂舒:“弘度先生的遺著出版事宜,一直擱在我心上。……我蒙弘度先生飲食教誨,得有今日。”1987年3月29日致信陳邦炎先生:“汪辟疆先生文集定稿已一年,尚無排版消息。此事始終是弟一件心事,覺得如不能見其出版,則無以見先師于地下。”1997年復旦大學傅杰教授和杭州大學出版社洽談刊行一些老輩的著作,正好白敦仁教授費力多年搜集編訂了龐石帚先生的《養晴室遺集》,程先生得知此事,就極力向傅杰推薦。1997年3月28日致其信中說:“龐先生孤貧力學,由私塾師成為當世蜀中碩儒,兼通考據詞章,而遺文迄未編輯成書。數年前白敦仁曾刊其詩文集,而絀于經費,數只五百,又僅及其半,外編迄未付梓。……千帆數十年前入蜀,得與龐先生并事四川大學,深知其人學富而品高,如任其著述湮沒,深為可惜,故敢為之一言,幸與圖之。……千帆嘗受龐先生教誨,數十年來不敢忘德,謹此陳情,尚乞斟酌。”后來傅杰兄曾對此事的過程有詳細回憶,見其《記憶寶匣中的珠串——憶程千帆先生》。這里當然有程先生對老師的感情,但更有學術傳承的意識。

* * *

我讀《閑堂書簡》,覺得有一通有著特別的意義。古典文獻整理的電子化是當下非常熱門的話題,隨著觀念的變化,技術的發展,相關的數據庫越來越多,對學術研究提供了強大的助力,其在資料的搜集方面的功能,是傳統的記誦之學所不可比擬的,當然也對傳統的治學方式提供了一定的挑戰。程先生是老一輩學人,他一輩子沒有摸過電腦,但他對新生事物有著與生俱來的敏感,甚至在1990年代上半葉就開始考慮到了隨著電腦的使用,面對數據庫的沖擊,學者如何自處的問題。師兄張三夕教授一向思維活躍,勇于嘗試新生事物,他在1996年就對傳統的記誦之學和電腦的關系有過思考,并寫信將自己的想法和程先生交流,12月7日,程先生給三夕兄回信說:“電腦可代替記誦之學,事不盡然。對于用翻書來代替讀書的人,自然是如此,如果將古今杰作反復鉆研,使其精神命脈,溶于骨髓,則非反復涵潤不可。這決不是機器可以代替的。杜甫即使有毫無錯誤的軟盤,也達不到所說的‘熟精文選理’的境界。”程先生近三十年前說的這些話,在大批數據庫問世的今天,在不斷面對“新”的當下,仍然有著深刻的現實意義,基本思想仍然沒有過時。

(作者為香港浸會大學講座教授)