柳青佚作《在曠野里》內外

新年第一期的《人民文學》雜志發表了中國當代著名作家柳青70年前的長篇小說佚作《在曠野里》。柳青家屬以及相關研究者,從手跡、行文、內容等方面認真研讀、仔細辨認,確定這部未被作家命名的長篇小說手稿為柳青所作。作品敘事相對完整,是一部以現實主義審美品格展現新中國進入社會主義建設時期火熱生活的佳作,充分體現了柳青創作中一貫堅持的人民情感和家國情懷。

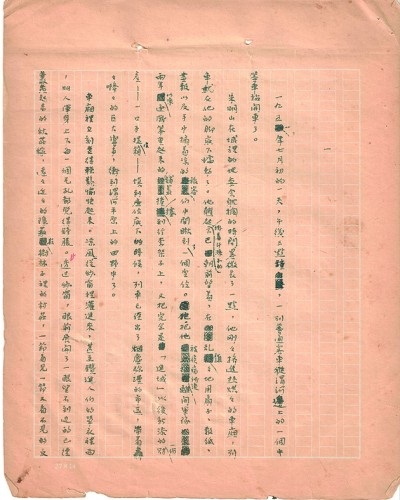

柳青佚作《在曠野里》手稿

1960年夏天,在北京參加第三次全國文代會。左起:李準、王汶石、柳青、杜鵬程。資料圖片

一

《人民文學》雜志于新年第一期頭條刊登柳青的佚作《在曠野里》,新年新作,可以說是文藝界的一件大新聞,可喜可賀!

《在曠野里》是柳青的一部長篇小說佚作,寫作時間是1953年3月初至10月7日,寫作地點是陜西省長安縣(現為西安市長安區)當年的干部療養院常寧宮。這部作品未寫完,也從未面世,至近期《人民文學》刊出,珍藏了70年。當初是柳青先生的大女兒劉可風把柳青這部長篇小說佚作手稿交給我的。

我在柳青生前所在的工作單位——陜西省作協工作;2007年陜西省柳青文學研究會成立后,我先后被選為副會長和會長。劉可風著的《柳青傳》以及我和女兒邢之美合編的《柳青年譜》,2016年同由人民文學出版社出版。由于研究柳青以及籌拍《柳青》紀錄片、電影等原因,我與劉可風多有來往,她信任我。大約是2018年上半年,把這部手稿原稿交給我,讓我研究,同時也想聽聽我的讀后意見。為了仔細研究,我把柳青這部佚作手稿掃描了一份,又復印了一份,原稿送還劉可風。

劉可風很希望這部凝結著她父親心血的作品能夠與廣大讀者見面。2019年7月11日,她給我發信,表明出版這部長篇佚作是她父親柳青的心愿和遺囑。信中說:“這本書稿他曾囑托我在他離世后找機會出版。這也是他心血的結晶,不忍廢棄的文字。這里包含著他的思想、情操,以及創作經歷……他殷切的寄托和歷歷在目的眼神,更有那些滾燙的話語,至今顯現在我的腦海中。”劉可風還談到柳青對這部佚作的態度,“如果這本書稿他覺得寫得不能出版,他會有表示,而正好相反,他十分肯定它對說明自己創作經歷有意義。”劉可風還說,“這部小說如果出版,對柳青的文學世界的研究很有意義,也是文學界的期望。”

2019年7月27日,劉可風以微信形式給我發來她寫的《未發表小說〈縣委書記〉刊印后記》,此“后記”較為詳細地說明了這部長篇小說佚作的一些情況。柳青原手稿沒有書名,為了出版需要,劉可風給此書起了一個《縣委書記》的書名。劉可風原文如下:

1978年的3月,父親肺部感染了綠膿桿菌,精神狀態讓我們十分擔憂。一天早晨,他對我說:“你回家,把我留有的文字全部拿來。”我取來時已過正午,窗外陽光燦爛,可高大的梧桐樹遮蔽了全窗,屋里陰暗寒冷,也如我心境。

除了《創業史》的手稿我不用拿,其他的存留文字連一書包也裝不滿,他一份一份地看過,囑咐幾句,記得有兩張紙上寫了幾行字,他撕了:“這個沒用。”最后拿起的就是這部書稿,他一只手用力擎起,當另一只手來回撫摸時,眼光有著像對親子的留戀和不舍緩緩說:“以后,以后……沒用就毀了吧。”

與這部書稿相識以后,隔一段我就要翻看一陣,因為在閱讀中能回憶和父親在一起時的點點滴滴,也可以在心中傾瀉時勢的酸甜苦辣。后來,在寫父親生平的過程中,我了解到他曾在寫《創業史》之前寫過四十萬字的東西,除了這七八萬字保存完好,其他的已無蹤影。我在1980年前后,幾次訪問曾在省委宣傳部工作、后調陜西戲劇家協會的金葳,他談到1953年奉領導之命和柳青談作品發表一事,他說柳青表示,因不滿意自己的創作水平,已將成文焚燒。我推測成為灰燼的就是這本七八萬字之外的那些文字。可見,他覺得這部書稿還有保留價值。

父親一生關注現實生活,書寫現實生活,他力求從現實生活中揭示一些問題。給人們啟發、影響、引導和教育,從而更深刻地認識生活。

這部未發表的小說是寫新中國建立最初兩三年關中地區的一個故事。1952年父親從北京初回陜西,就對當時的整黨工作做了社會調查,而書中所寫的治蟲工作,他閑談時提到過,我估計這里有他的親身經歷。特別是書中說縣委朱書記在一項工作的初期要往先進的地方跑,及時總結經驗和規律,然后就多往后進的地方跑,以便幫助后進,指導和改進全局工作。他說這是他的工作經驗。

他隨便翻開一頁說:“我喜歡魯迅書稿中娟秀的豆豆字。”我一看,他的稿中也是頁頁工整,一字一格的豆豆字。以后,這部書稿我從沒有銷毀的念頭,舍不得。甚至翻動的時候也怕損壞它,我仿佛看見他坐在桌邊認真地在寫,也像在聽他給我講他動情的經歷。我是想,如果我離世前它一直這樣寂靜地躺著,那我走時就帶它走了,沒想到,經歷了幾十年時政的變化,它雖然在藝術手法和反映及概括社會生活上并不突出,但能出版面世,給研究者提供片段的資料,實在是幸莫大耶!我真不知道怎樣表達我對出版者和編輯的感激之情。我想,此稿面世,離去的父親也一定會冥笑于天的。

后來,劉可風又將小說手稿錄為電子版發給我。2023年6月,中國社會科學院文學研究所研究員李建軍會同有關單位擬編《柳青全集》,邀請我做編委,我把柳青的這部未刊長篇小說的電子版發給李建軍,李建軍看后大為激賞,推薦給了《人民文學》雜志。柳青原手稿沒有給作品起名字,“在曠野里”是小說中多次出現的一個短語,也是一個意象,如小說寫縣委書記朱明山和縣委副書記騎著兩輛自行車,“在曠野上月牙照耀下的公路上飛奔”,“在渭河平原上的曠野里是這樣令人迷戀”。“在曠野里”,有象征性,蘊含豐富,意味深長,有小說所寫年代的生活氣息和時代特點,也有相當的現代性。《人民文學》刊出作品前,李建軍會同《人民文學》主編施戰軍和我商討,提議用“在曠野里”作為小說的名字,我們研究后贊同,遂定下此名。

二

《在曠野里》充分體現了柳青創作中一貫堅持的人民情感和家國情懷,他用藝術的筆墨描繪了人民群眾對剛剛成立的新中國飽滿的愛國熱情,對剛剛到來的新社會滿懷信心并充滿希望。小說以生動的細節描寫,把歷史的重大轉型形象化地呈現在鄉村日常中,成功地塑造了新的歷史時期一批基層領導干部形象。小說以鮮明的藝術形象肯定了調查研究、深入實際的工作態度和工作作風,對已經露頭的形式主義和官僚主義問題正視并予以“警覺”。小說突出表達的,是要調動一切積極因素,激發群眾智慧,用生產、生活實際教育引導干部和農民跟上時代,創造未來。

《在曠野里》是一部未完成的作品,即使如此,從小說中已經出場的17個人物和尚未出場的5個虛寫人物來看,這是一部頗有規模的作品。小說前邊單獨引用了毛澤東的一段話:“……過去的工作只不過是像萬里長征走完了第一步。殘余的敵人尚待我們掃滅。嚴重的經濟建設任務擺在我們面前。我們熟習的東西有些快要閑起來了,我們不熟習的東西正在強迫我們去做……”引文有點明主題的意味。

小說以陜西關中渭河兩岸的一個縣為描寫對象,雖然小說中的人物也寫到了地委一級,但主要是描寫縣委、縣政府及縣上一些部門的人物,也寫到區、村的一些干部和群眾。小說寫的是1951年夏天的一個時段。小說第一節就濃墨重彩地渲染出了當時的時代氛圍和社會特征:一列向前方開進的列車上,各種身份的乘客興致勃勃地說著自己的事,更主要的是議論時事,他們對生活、對未來充滿期望。百廢待興,未來可期,新縣委書記上任。新的生活和新的工作“在曠野里”展開,各種矛盾、各種沖突也隨之展開。

1953年寫《在曠野里》時的柳青37歲,還是青年。從文學創作來看,青年柳青正處于思想最為敏銳也相當成熟的時期,已經出版了短篇小說集《地雷》,出版了《種谷記》《銅墻鐵壁》兩部長篇小說,在藝術上積累了相當豐富的經驗,是一位成熟的作家。從作品可以看出,青年柳青對新中國就像他在小說開頭寫的那列火車上的乘客一樣,無比熱愛、滿懷信心并充滿期待。同時他具有青年的熱情、敏銳和勤思,既表現出強烈的“時間開始了”的欣喜之情,也顯示出他發現問題、提出問題的銳氣。

可以明顯感到,這部未竟之作,與柳青另外三部長篇《種谷記》《銅墻鐵壁》《創業史》比較,有著更多柳青自己的影子。柳青寫小說,特別強調小說的客觀化、“對象化”,反復強調“用人物的角度寫人物”。人物是人物,不能是作者自己,從小說藝術上來看,這是對的。所以,我們在《創業史》等作品中很少能明顯地看到柳青本人的生活、他個人的生命體驗。或者說,在他的小說中,很難看到他自己的身影。而這部《在曠野里》,細讀之下,如果熟悉柳青,則可以看到,柳青的某些經歷、工作經驗乃至生命體驗都熔鑄在其中。

三

《在曠野里》主要情節是,縣委書記朱明山剛剛到任,突然接報渭河兩岸的產棉區普遍發現了嚴重的棉蚜蟲害,需要及時治理。朱明山和縣長梁斌研究之后,組織治蟲工作隊,分頭帶領縣區干部到產棉區治殺棉蚜蟲。在治蟲工作展開過程中,朱明山和梁斌表現出兩種不同的思想認識、工作作風以及領導方法。朱明山是工農出身、從陜北老區來的干部,梁斌是知識分子出身、干過地下工作的當地新區干部,小說通過兩人無形的沖突以及其他干部的不同表現,寫老區和新區的干部,在社會和生活環境變化之后,他們思想觀念、工作作風和生活態度的變與不變,他們的成長或蛻變,特別是他們面臨的和存在的新的工作問題、生活問題和思想問題。

小說主人公、新上任的縣委書記朱明山說:“這個是中國歷史上從來沒有的偉大時代,每一個誠實的人都能有自己想不到的作為。”同時,面對新的社會改造和建設任務,一些領導干部的文化理論修養、思想方法和工作作風尚存在問題。縣政府建設科長白生玉,是一個農民出身、沒有多少文化的老革命,他說:“革命的飯總算吃下來了,建設的這碗飯,沒文化沒知識,恐怕不好吃。你看:光個治蟲,不是硫磺合劑,就是‘魚藤精’。春上我還在區上,合作社就給群眾貸下來些什么‘賽力散’,干部也不懂,沒給群眾交代清楚,毒死幾頭牛,還毒死一個娃娃。”白生玉說到這里,好像犯了罪一樣難過,然后痛苦地說:“大概檢察署老何說對了:我們和陜北穿下來的粗藍布衣裳一樣,完成歷史任務了。建設社會主義,看新起來的人了……”

小說對朱明山深入農村基層調查研究,聽取專家和農民的意見,切合實際的工作態度和作風是肯定的;對梁斌浮在表面的官僚主義、形式主義、教條主義的工作態度和作風,是以婉轉方式諷刺和批評的。同時,對梁斌等干部一些貪圖享受的生活態度和個別干部的權力膨脹行為也有揭示和批評。

小說顯然融進了柳青當時在中共中央西北局黨校調查研究的一些心得。柳青自述,1952年5月回到陜西后,“在西安,了解解放后三年來西北情況”,“住在西北黨校一個半月”,“讀過去的文件”,“了解整黨學習情況,想寫老干部的思想”。由于進行了這些深入的調查研究,柳青當時顯然對陜北老區來的“老干部的思想”情況相當熟悉,對新區干部的思想情況也很熟悉,同時也熟悉黨校的學習情況和思想提高工作。這樣,他在《在曠野里》寫新老干部的生活、思想以及心理活動,就能與人物對上號,有生活,有細節,有高度,還有像朱明山講到的解決措施。可以看出,柳青對小說中寫到的問題是熟悉的,對解決問題的辦法也是清楚的。

談到新區干部特別是知識分子干部,朱明山說:“對知識分子出身的地下同志和新同志要求得寬一點嘛!”“他們沒經過1942年和1943年整風的鍛煉,也沒經過1947年和1948年戰爭的考驗。人家沒經過,你和經過的同志一樣要求,那就是不公平。”

這里所說的“1942年和1943年整風的鍛煉”,柳青是親身經歷的,他對20世紀40年代延安解放區、陜北革命根據地的知識分子思想改造是非常熟悉的。他在延安時,經歷了1942年的“整風運動”,然后于1943年至1945年,深入到農村基層工作并鍛煉。有了這段生活經歷,他后來寫出了他的第一部長篇小說《種谷記》。柳青懂得“知識分子的改造”過程和任務的艱巨,所以,他筆下的縣委書記對組織部長的談話,就非常中肯,意味深長。

小說最后寫,由于朱明山的引導和開導,組織部長馮光祥思想上也有了覺悟和提高。

馮光祥騎在自行車上很懊悔地想起白生玉經常找他拉談的情景:他沒有像朱明山這樣明確地幫助老白解自己思想上的疙瘩,反而有意無意地流露出同情老白對梁斌的不滿。想到治棉蚜蟲的這些天他自己和縣長不和諧的關系,馮光祥更被一種羞愧的感覺燒著臉——他不是像朱明山說的那樣,不管縣長的態度多么缺乏修養,自己都是從工作的利益出發積極提出改進的方法和他商量,而是抱成見的消極態度。作為縣委的組織部長,馮光祥知道一個共產黨員和毛主席中間無論隔了多少層領導關系,毛澤東思想總是自己一切工作的指針;但是一個同志究竟接受了多少毛澤東思想,就不光是從討論會上的發言,更重要的是從對待實際問題的態度上測驗。

柳青1952年回到陜西后,曾擔任長安縣委副書記近一年,所以他有在縣委工作的實際經歷和經驗。劉可風所談到的“在一項工作的初期要往先進的地方跑,及時總結經驗和規律,然后就多往后進的地方跑,以便幫助后進,指導和改進全局工作”,就是屬于柳青的“工作經驗”,柳青用到《在曠野里》了。朱明山下鄉治蟲,用的就是這個“工作經驗”,而且確實很有成效。

四

新的時代開始,新的工作開始了,新的生活也開始了,如何開始,怎樣發展,喜與憂,愛與愁,各種滋味在心頭。《在曠野里》除了寫干部們的農村工作,也寫了他們的生活,包括家庭生活。其中,主人公朱明山的家庭就面臨著問題。朱明山在陜北一個區當區委書記時,高生蘭中學畢業后當了鄉文書,“由于她那種生氣勃勃的生活態度和工作精神,被提到區上當宣傳委員”。她對朱明山,“惋惜他文化程度低。她向他學習,又幫助他學習”。在高生蘭幫助之下,朱明山讀完了蘇聯小說《被開墾的處女地》,“引起當時多少干部的驚奇”。是高生蘭把朱明山“引進了新的世界”。“1947年的戰爭把他們分開了。朱明山參加了八百里秦川全部解放以前的每個大戰役。”而高生蘭則帶著兩個孩子,和她母親一起逃難。“在戰后滿目凄涼的日子里,她又和母親靠著政府給兩個孩子可憐的十分有限的一點點好不容易運到陜北的糧食,度過陜北饑餓的1948年。她變成一個村婦,上山去挖野菜;她背著毛口袋,到鄉鎮上去賣她娘家的破爛;她有時帶著小的孩子,到鄉下的朱明山家里去糊幾天口。”“特別使朱明山惋惜的是:她和書報絕了緣,而同針線和碗盞結了緣。朱明山在西安接待了她們大小四口不幾天,就發現高生蘭變得那么寒酸、小氣、遲鈍和沒有理想。她在精神上和她母親靠得近了,和她丈夫離得遠了。”

小說中寫高生蘭的這段文字,是概要性的介紹,不長,但卻有一種沉痛的今昔之嘆和滄桑之感——關于戰爭與生活、愛情與婚姻、人生的聚與散、青春與生命的今與昔,讀起來是那么真實和驚心動魄。小說在這里的書寫,有柳青對生活的了解與觀察,也有他自己的某些生命體驗。抗戰勝利以后,1946年柳青去了東北大連,1948年10月他又回到陜北,直到1949年3月。在此期間,他一直在米脂鄉下和家鄉生活,一方面為后來寫作《銅墻鐵壁》搜集材料,另一方面也見到了家人和不少鄉親,他把這次回陜北的一些生活見聞與生命體驗寫到了《在曠野里》這部作品中。

小說中,朱明山對妻子一些損公肥私的行為非常不滿。小說寫高生蘭,“她的苦難(這是十分令人同情的)一結束,新的世界使她頭腦里滋生了安逸、享受和統治的欲望”。高生蘭在朱明山工作的部隊里管圖書,不按時上下班,上班打毛衣,縫補小孩衣服;“她甚至不用手,而用下巴指使她的兩個干部”。“人家對她提出了意見;她竟然給人家扣起‘不服從黨的領導’的帽子”。面對妻子的這種變化,朱明山把妻子送到西北黨校學習,希望她在黨校能重新認識自己并有所提高。這些生動而有生活內容的描寫,使《在曠野里》有了較為深廣的生活面,有了濃郁的生活氣息,也有了精神與情感的深度。

五

《在曠野里》創作于1953年,如果把這部作品放在寫作它的那個時代,放在中國當代文學的整體發展來看,它都是比較早的一部長篇小說。深入研究這部作品,我們會發現它在現實主義文學藝術上的開拓性。

而這部作品為什么沒有寫完呢?

應該說,柳青最初寫這部長篇小說時,是滿懷信心并且充滿激情的。因為,這是柳青長遠打算、精心準備,于1952年5月底從北京回到陜西后寫的第一部文學作品,而且是一部長篇小說。柳青在各方面的準備包括藝術構思顯然絕非一日之功。寫到近十萬字(按稿紙頁數計),小說的情節已充分展開,然而,小說的高潮似乎還沒有出現,就被擱了下來,然后存起來。一直到了晚年,柳青臥病在床,自知來日無多,又讓大女兒劉可風把這部手稿取出來,鄭重托付給她。由此可見,柳青對這部作品的心心念念之情。

在2019年7月11日劉可風發給筆者的信中,除了談到“這本書稿他(柳青)曾囑托我在他離世后找機會出版”外,還重點談到出版這部書稿的意義:一是“這本書是1952年柳青回到陜西,作了一段整黨調研,又參與了實際工作后有感而發”,“真實地記錄了一個歷史階段”。二是在20世紀50年代《創業史》出版前,有人認為柳青“革命意志衰退,長時間寫不出東西來”。“但實際情況是,寫《創業史》之前,他一直在寫作”,而且柳青“一生都在追求藝術手法和技巧的不斷跨越,立志每寫一部都比上一部高,不能在原有的水平上走來走去”。

《在曠野里》讓柳青有所顧慮的一個原因,可能還在于這部小說寫了朱明山對妻子高生蘭心生不滿,這在當年的創作中有點敏感。小說往后寫,朱明山與高生蘭夫妻倆的關系勢必會產生新的矛盾,如何發展,是個問題。柳青寫到這里,可能也心生顧慮,如何既能按照生活的邏輯寫出真實的人性和生活,又能保持朱明山正面形象的光輝,需要認真思考。

所以,到了1953年10月,已經從北京回到陜西,住在常寧宮寫作《在曠野里》的柳青,“門對終南志比高,宅旁滈河人競勤”(柳青給皇甫村新家寫的對聯)的柳青,遠眺終南山,聽著身旁滈河的濤聲,面對曠野,他不能不有所思考。

(作者:邢小利,系陜西省柳青文學研究會會長)