看戲看出做學問的門道? ——顧頡剛早年治學二三事

顧頡剛《九十年前的北京戲劇(一)》,原載上海《民國日報》,1926年7月26日

共計十五次連載報道的“超長訪談”

1936年10月至11月間,北平《世界日報》以連載十五次的超長篇幅,推出了對歷史學家顧頡剛(1893—1980)的訪談報道。

當時,剛剛過了不惑之年的顧頡剛,是風頭正勁的“古史辨”學派開創者與領導者之一,正值學術事業已然確立的壯年時期。這一年5月,顧氏發起組織“禹貢學會”,為“古史辨”另辟新場域,學術陣營也隨之進一步向縱深拓延;10月又發起學界聯署關于時局的宣言,公請政府全力抗戰衛國,在北平乃至國內學界內外,俱引起極大關注。

這兩大事件,都曾在《世界日報》的“教育界”版面的顯著位置上有過及時報道,北平文教界對顧氏其人及其動向之矚目,也可以想見。此時,顧氏復又欣然接受該報記者的“超長訪談”,報社也予以了“超長連載”的特別待遇。這是當年《世界日報》集中對北平學者專訪中最為令人矚目的一次,其連載十五次的超長篇幅紀錄,不但超過了沈兼士訪談連載十一次的報道,也超過了前一年周作人訪談連載十三次的報道,在當年《世界日報》所刊發的北平文科學者訪談報道中,僅就篇幅而言,可謂“冠絕群倫”。

據《顧頡剛日記》可知,此次訪談時間為1936年10月6日,由《世界日報》知名記者賀逸文登門采訪,更有后來任北平藝專教員,成為藝術史學家的譚旦冏為之現場畫像。

在這樣詳實的訪談報道中,顧氏自述其早年求學生涯的內容,就頗為細致。譬如“民國二年便考取了北京大學預科”,之后有“兩年的戲迷生活”“直到民國十年以后”“為了辨論古史,方才明白所收獲的是什么”。也即是說,從1913年入北大,至1915年間,顧氏一直在北京城里戲園子逛著,直到1921年之后,開始從事古史研究之時,忽然間就進入了“覺醒年代”,一下子就明白了那些年看戲廢學的價值所在了。

那么,看戲究竟看出了些什么價值呢?顧氏在訪談中也有明確交待,由記者轉述如下:“這就是他在戲劇方面,發現了許多學術上的問題,如薛仁貴和薛平貴的事跡,這樣相像,何以會成兩個人,楊家將小說中只有八妹,而無八郎,何以《雁門關》戲劇中卻有八郎的事情等等。”

那么,事實果真如此嗎?看戲真能看出做學問的門道來嗎?

僅就目前已知的文獻考察,自1913年10月1日起,剛剛年滿二十歲的顧頡剛,開始寫日記,至12月16日止,這兩個多月記錄下來的內容,幾乎全部是看戲心得之類。

遺憾的是,1914—1918年的《顧頡剛日記》并沒有存留下來,無法再從日記中去窺探看戲是如何與做學問相結合的,更無從知曉這樣一位青年“戲迷”轉而投身于學術世界的全過程了。

顧頡剛《古史辨自序》手稿(扉頁)

沒做成《明清戲曲史》 但寫成了《九十年前的北京戲劇》

時至1926年7月26日,顧頡剛在上海《民國日報》上,撰發了《九十年前的北京戲劇》一文,約略道出了一點點因看戲而來的學術因緣。此文開篇首段有這樣一番表述:

七八年前,我讀王靜安先生的《宋元戲曲史》時,便想繼續他的工作,做成一部《明清戲曲史》。但明清兩代的戲劇材料太多了,不容易整理出一個頭緒來;加以我的學問嗜好已改變了方向,更不能分心搜集戲劇的材料:因此,我這個希望至今還只是一個空想。

據此推算,大約在1918年前后,因為受到王國維所著《宋元戲曲史》的啟發,這位青年“戲迷”曾一度有“想繼續他的工作,做成一部《明清戲曲史》”的宏愿。不過,來自主客觀兩方面的因素影響之下,這樣一部力圖承續王國維學術路徑的戲曲史著述,最終并未做成。即便如此,顧氏還是寫成了這么一篇《九十年前的北京戲劇》,權作這一未竟宏愿之下的“副產品”。

除了這么一件“副產品”,曾藉當年上海的“主流媒體”公諸于眾之外,僅僅早了一個月的時間,在北京的景山書社里,由顧頡剛主編的《古史辨》第一集悄然面世,這本集子里弁于篇首的顧氏親撰《古史辨自序》之中,也有關于從看戲如何看出做學問的門道的表述種種,大致約有這么幾條:

薛仁貴和薛平貴的姓名和事跡都極相像,可見平貴的故事從仁貴的故事分化出來的。

“黃鶴樓”不見于《三國演義》,“打漁殺家”不見于《水游傳》,或者戲劇與小說同是直接取材于民間的傳說,而各不相同。

“小上墳”女主角在曲本里是貞潔的,但串演時卻變為淫蕩。

地方戲的故事相同,但情節常不一致。

楊八郎由楊四郎分化出來。

編劇者描寫人物的個性,往往比保存故事原狀為重。

戲中人的面目,隨其性格與地位而變化,如司馬懿在“逍遙津”中是老生,在“空城計”中是凈角。

上述這七個條目,乃是顧氏正式擎起“古史辨”學派這面大旗之際,為《古史辨》論文集首次印行所撰自序中的學術自白之語。當年沉迷于戲曲與小說之中的顧氏,這邊廂忙不迭看戲,那邊廂緊跟著看小說,那戲曲曲本改編自文學作品,文學作品復又受戲曲曲本之影響的基本規律,早已了然于胸。二者之間如何影響,怎么互動,以及戲劇在場上的實際搬演又將發生怎樣的縱(時間)橫(空間)兩軸之變化等等,這一系列思考與探究,就是在做學問了。

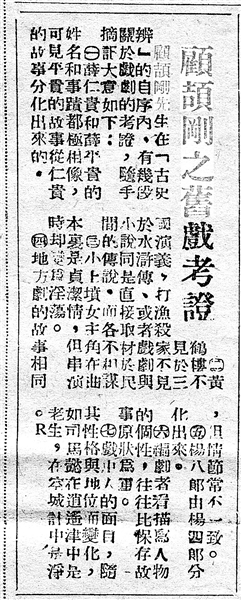

這七個關于看戲如何與做學問相聯系的條目,在某種程度上,已然為讀到過《古史辨自序》的一般讀者所“公認”,否則,不會還堂而皇之的冠以《顧頡剛之舊戲考證》的標題,刊發在了1949年1月5日的南京《江南晚報》上。須知,此時距《古史辨》第一集初版之時,已然是近二十三年過去了。

顧頡剛訪談報道(之六),原載《世界日報》

一度師從章太炎 后來推崇王國維

接下來,訪談報道中,顧氏本人還談到何時開始用功讀書,以及怎么用功的問題。從1914年至1921年這八年間,顧氏的看戲生涯基本結束,轉而投身于學術研究之中。這一時期,他初投章太炎門下,從章門弟子馬裕藻、沈兼士修習,可逐漸的對章氏學術也產生質疑與批評,更兼中途因病休學,這段治學經歷遂告中止。

另一方面,顧氏當時乃是北大文科哲學門的學生,也曾對哲學研究頗為傾心,一度希望在這一領域有所建樹。顯然,此時的顧氏,還并未擇定古史研究這一持貫終生的治學方向。

當時在北大哲學系講授中國哲學史的學者陳漢章與胡適,都曾令顧氏感受到對哲學史研究的興趣。尤其是胡適的授課,乃是“用詩經作時代的說明”“丟開了唐虞夏商,逕從周宣王講起”,這對顧氏后來形成“史源學”觀念體系,洞開“疑古”一隙,開辟“古史辨”學派,奠定了思想啟蒙式的理論基礎。不過,時至1918年,因夫人病逝,一度憂心臥病,不得不再度休學的顧氏,剛剛從哲學史上重拾起來的治學興趣,不得不又隨之擱置起來。

還好,幾經蹉跎終于完成學業的顧頡剛,畢業之后,留在了北大任職,“最初在北京大學圖書館任事”。這樣一來,算是有了可以繼續從事學術研究的基本生存環境。誠如顧氏在訪談中提到的,隨后的五年時間里,因在國學門兼任助教,復又辭職專事研究的經歷,都是極其難得的學術積累的一段經歷。

在此期間,顧氏稱“那時他最喜歡的書籍,是羅振玉同王國維的著述”。事實上,他一度十分關注王國維其人其思其學術,只是一直苦于沒有機會面晤請益。

《顧頡剛之舊戲考證》(局部,原載《江南晚報》,1949年1月5日)

失眠多夢寂寥夜,王國維竟成夢里人

早在1923年3月6日晚,顧頡剛就做了一個奇怪的夢,夢里就有王國維。那一天的日記里,這樣寫道:

夢王靜安先生與我相好甚,攜手而行,……談及我祖母臨終時情形,不禁大哭而醒。嗚呼,祖母邈矣,去年此日固猶在也,我如何自致力于學問,使王靜安果能與我攜手耶!?

在顧氏夢中,有兩個主要人物,一是已逝的祖母,一是健在的王國維。夢到與王國維談論祖母的死亡,這是何等親切的私淑之神往?此時,王國維的著述應當就在其枕邊案上。此刻,王國維已然成了顧頡剛的夢里人。

稍稍翻檢一下顧頡剛早期學術生涯里的一些言論,即可知其人對王國維的推崇與愛戴,是顯而易見的。在其學術代表作之一《古史辨自序》里就有這樣的公開表白:“在當代的學者中,我最敬佩的是王國維先生”“數十年來,大家都只知道我和胡適的來往甚密,受胡適的影響很大,而不知我內心對王國維的欽敬,治學上所受的影響尤為深刻”“總以為他是最博學而又最富于創造性的”。

這樣的公開表白,并非只是一時的學術潮流之追隨,或者僅僅只是“神交”已久的某種贊佩之情,顧、王二人是有過面對面的學術交流,有過一對一的通信研討的交往的。顧甚至還幾度向王表達過,希望追隨師從之意。

早在1922年4月18日,顧、王二人在上海就有過一次初晤。當日日記中有載:“王靜安極樸誠,藹然可親,其寓所甚不考究。”一周之后,即4月25日,顧致信王,開篇即有這樣的表白:“服膺十載,前日得承教言,快慰無既。惟以拙于言辭,不能自達其愛慕之情。私衷拳拳,欲有所問業,如蒙不棄,許附于弟子之列,剛之幸也。”

可見,二人初晤之后,僅僅過了一周的時間,顧便鄭重其事的致信表白,希望能做王之弟子了。一個月之后,即5月25日,月初收到王氏寄贈其著《顧命禮徵》的顧,這幾日研讀已畢之后,又致信王,在向其請教一些相關學術問題之前,有這么一句表示極表贊佩的話語:“剛近讀《顧命》,稽之大著《禮徵》……啟發童蒙,忻幸無極。”

三天之后,即5月28日,顧收到王的復信,即刻于當天復信。信中又有這樣更為謙遜的求教之語:“童蒙之求,承為析示,不勝感荷!……自恨讀書不多,不能求一適當之解答,幸接大師,敢復請益,一再之瀆,惟諒恕之。”

兩年之后,時為1924年4月22日,顧再度致信王,再次表達了希望做其弟子的心愿,信中有這樣的表白:“擬俟生活稍循秩序,得為一業之專攻,從此追隨杖履,為始終受學之一人,未識先生許之否也?”

學術旨趣大異其趣,顧、王二人終成路人

可以說,繼章太炎之后,顧頡剛曾一度衷心服膺者,惟王國維一人而已。遺憾的是,王對顧的熱烈推崇,并沒有予以同樣熱烈的回應。

雖然,二人于1922年4月間,曾有過一面之緣,可因為顧所表露出的某種“(學術)風氣頗與日本之文學士略同”,似乎又令王頗有些不以為然。或許,這就可以視作王、顧二人之所以終未能成為師徒的根本原因所在,即王根本不能同意顧的史學觀念與方法。后來,顧又提出“層累地造成中國古史”說,王也是不贊同的。

1926年夏,顧在即將赴廈門大學任教之前,還特意到清華大學去拜謁過王一次。當時,顧主編的《古史辨》第一集中的論點觀點,在國內傳統學術陣營里的諸多名家宿儒看來,無異于離經叛道,簡直無法入眼。王雖亦持不贊同之立場,卻在其中一些學術考證的細節上,可能一度表示過認可。這一年的7月30日,顧從友人處得悉王的這一態度之后,鄭重其事的將之寫入日記:

鳳舉先生見告,謂日人某君持我之《古史辨》往質于諸耆宿,皆謂看不得,惟王靜安先生謂其中固有過分處,亦有中肯處。

次年(1927)已身在廈大的顧氏,深感辦學不易,更兼深陷校內風潮之中,治學環境極為糟糕,心態心情大為不佳之際,還曾致信王,宛若久別師友一般吐露苦悶心聲。末了,還向其推薦一位有志于古文字學的友人,希望能得到王的教導。信中這樣寫道:

去夏到清華匆匆一謁,未盡所懷,不久即就廈門大學職務。廈門雖為豪家所聚,不無文化根基。棲息于此,無殊荒島。……剛雖被留,然勢難久居。茲將質問書一紙奉覽。友人……專力研究古文字,苦乏良師,知剛與先生相稔,囑為介紹,幸賜教誨。

顯然,顧雖未能獲允為王氏弟子,可自認也算是“與先生相稔”,于是自告奮勇,又介紹友人來懇求教導了。至于這通寫于1927年的“自白信”+“介紹信”,王作何回復,有無回復,暫無從確考。可這是顧、王之間的最后一次通信,確是無疑的了。

可以看到,在王氏逝世近十年后的這次專訪中,那位當年“勇于疑古”的學術后進,已經成長為開宗立派的史學大家。可以說,這近十年歷程,也正是顧頡剛以其苦學勤思,從另一個層面去推進王國維“信古求真”理念的歷程。顧、王二人雖然在學術旨趣上大異其趣,甚或還有學術立場之沖突,但殊途同歸,終究是合力揭開了中國“新史學”的大幕。