經典作家專刊——唐弢

1913年3月3日,生于浙江鎮海縣西鄉古唐村,原名唐端毅,字越臣。

1919年,進入本村古唐小學讀書。

1921年,凈戒和尚據《說文》“弢,弓衣也”為之改名為唐弢,次年開始接觸《水滸傳》《紅樓夢》《三國演義》等作品。

1923年,進入培玉小學,閱讀《夢筆生花》《夕陽紅淚錄》《國粹叢書》《南社叢刻》等,接觸魯迅、周作人、胡適、沈尹默等人的新體詩和白話文。

1925年,上海“五卅運動”爆發后,影響波及寧波。唐弢積極參加學生運動,參演學生自編自導的戲劇《安重根》。

1926年春,前往上海報考華童公學,入預科二年級。入學后,系統閱讀《南社叢刻》《國粹叢書》等,注重明史。

1927年,因喜愛中國古典詩歌,開始做律詩。創作詩歌的同時,次年,喜歡美術、繪畫,還特別留心“野史”。

1929年,輟學,報考上海郵局,被錄取為郵務佐。

1930年,結識共產黨員沈孟先,開始參加革命活動。在舊書攤購買《莽原》半月刊合訂本,閱讀上面連載的魯迅《舊事重提》(成書后改為《朝花夕拾》)。

1932年,組織讀書會,系統閱讀進步書籍。

1933年6月4日,在《申報·自由談》發表第一篇散文《故鄉的雨》。其后,在《申報》不斷發表作品。

1934年1月6日,在上海三馬路古益軒菜館,第一次與魯迅見面。同年7月,致信魯迅,希望能介紹社會科學方面的日語學習書。

1935年2月23日,在《申報·自由談》發表《談雜文》。4月17日,致信魯迅,詢問學習日語的方法、購買清史書及自己雜文結集出版的問題。

1936年3月15日,致信魯迅,詢問天馬書店及文化生活出版社等情況。3月,在上海天馬書店出版雜文集《推背集》。5月10日,贈魯迅《推背集》,同月22日,針對文藝界“兩個口號”的論爭,致信魯迅。5月30日,在上海新鐘書局出版雜文集《海天集》。6月10日,在上海參加中國文藝家協會成立大會。10月22日,參加魯迅送葬儀式。10月23日,在《申報》發表《魯迅先生不死》。11月15日,發表《紀念魯迅先生》。

1937年10月23日,參加中國文藝界救亡協會成立大會。

1938年,參加《魯迅全集》的校對工作。12月,參加《譯報》編輯部組織的“魯迅風”雜文論爭諸方人士座談會。

1939年1月,參與《魯迅風》雜志的創辦。9月、11月,在上海文化生活出版社出版《文章修養》上下冊。

1940年4月,在上海文化生活出版社出版雜文散文集《投影集》。8月,發表《魯迅思想與魯迅精神》。12月,在北社出版雜文集《短長書》。

1941年3月,在福建永安改進出版社出版雜文集《勞薪輯》。

1942年,為躲避日軍抓捕,躲入上海西區潛心寫作。

1944年10月,在北平受鄭振鐸委托,拜訪朱安,建議不要售賣魯迅藏書。

1945年6月,發表《書話》十條。為躲避日軍抓捕,蟄居在上海培真中學。9月,參與創辦《周報》。10月20日,發表散文《記第一次會見魯迅先生》。12月17日,參加中華全國文藝界協會上海分會成立大會,被選為理事。

1946年6月,經郭沫若介紹,結識周恩來。10月,在上海出版公司出版主編的《魯迅全集補遺》(輯錄)。

1947年1月15日,在《少年讀物》發表散文《圣泉紀念》,紀念被日軍殺害的散文家陸蠡。1月15日、3月15日,在《文藝春秋》發表書話十八則。12月,在上海出版公司出版雜文集《識小錄》。

1948年10月,在上海文化生活出版社出版《落帆集》。10月15日起,在香港《大公報》陸續發表書話。11月,為躲避國民黨迫害,在上海四處躲藏。12月5日,在《文風》發表《魯迅書話三章》。

1949年5月,擔任郵政工會常務委員兼文教科長。6-7月,參加第一次文代會,當選中國文協委員、上海分會常務委員。

1950年10月起,在《文匯報》“上海新語”欄目連續發表短評。

1951年2月,在上海文匯報館出版短評集《上海新語》。《文藝新地》創刊,擔任副主編。10月,在上海平明出版社出版短評集《可愛的時代》。10月19日,發表《魯迅,一個偉大的愛國主義者》。10月19日,發表《魯迅思想所表現的反自由主義的精神》。

1952年初,提出入黨申請。3月,在上海出版公司出版《魯迅全集補遺續編》。同年冬,擔任《文藝月報》副主編。

1953年9月,出席第二次文代會,當選作協理事。11月,在平明出版社出版論文散文集《向魯迅學習》。

1954年4月19日,在上海《青年報》發表《怎樣學習魯迅的雜文》。

1955年2月,在人民文學出版社出版《唐弢雜文集》。4月,參加中蘇友好協會訪蘇代表團,赴蘇聯參觀訪問。10月15日,在《文藝報》發表《學習魯迅的戰斗精神》。10月,在上海新文藝出版社出版雜文集《學習與戰斗》。

1956年1月9日,在蘇聯《真理報》發表《為了創造性的一年》。3月8日,加入中國共產黨。3月24日,在《解放日報》發表《獻身偉大的共產主義事業》。5月1日,在蘇聯《真理報》發表《人類的春天》。

1957年1月,在上海新文藝出版社出版《魯迅雜文的藝術特征》。4月,在上海少年兒童出版社出版《魯迅先生的故事》。6月10日,發表《雜文絕不是棍子》。12月,在中國青年出版社出版《魯迅在文學戰線上》。

1958 年4月,在作家出版社出版雜文集《繁弦集》, 7 月,在作家出版社出版《莫斯科抒情及其他》。

1959年4月25日,發表《從魯迅雜文談他的思想演變》。5月10日,發表《五四時期的魯迅》。9月,調往北京中國科學院文學研究所,擔任研究員。

1960年4月25日,發表《文化戰線上的戰斗紅旗》。7月,參加第三屆文代會。10月,發表《魯迅和他的〈故事新編〉》。

1961年初,參與《中國現代文學史》的編寫。4月起,在《人民日報》連續發表書話。10月14日,發表《論魯迅的美學思想》。

1962年6月,在北京出版社出版文史隨筆《書話》。

1963年2月14日,發表《關于題材》。10月23日,在香港《文匯報》發表《〈白光〉和〈長明燈〉——為英文版〈中國文學〉作》。

1964年12月,參加第三屆全國人大會議。

1965年8月-1966年1月,在香港《大公報》陸續發表《書城八記》之一至之八。

1979年1月,在四川人民出版社出版雜文集《春濤集》。5月,在人民文學出版社出版論文集《海山論集》。6月,在人民文學出版社出版《中國現代文學史》(第一冊)。隨中國社會科學院學術交流團訪問日本。10月,在上海文藝出版社出版文史論文集《回憶·書簡·散記》。在湖南人民出版社出版論文集《魯迅——文化新軍的旗手》。同年,參加第四屆全國文代會。

1980年3月,在中國少年兒童出版社出版《魯迅的故事》。9月,在三聯書店出版《晦庵書話》。

1981年4月5日,發表《一件小事——悼念茅盾同志》。9月,發表《魯迅和周木齋》。11月11日,發表《魯迅雜文一解》。12月,隨中國作家代表團參加香港中文大學舉辦的“中國現代文學研討會”。

1982年1月,發表《論魯迅小說的現實主義》。3月,在四川人民出版社出版《唐弢近作》。5月,發表《現代文學研究的幾個問題》。7月,赴英國參加第28屆歐洲漢學協會會議。10月,在成都參加郭沫若學術研討會。12月,發表《西方影響與民族風格》。

1984年3月,在人民文學出版社出版《中國現代文學史簡編》。5月,在三聯書店出版《唐弢雜文集》。8月,在人民文學出版社出版《魯迅的美學思想》。12月,當選第四次全國作代會理事。

1985年9月,在福建海峽文藝出版社出版《鴻爪集》。

1986年3月7日,在北京參加馮雪峰紀念會。3月10日,參加魯迅博物館魯迅研究室成立10周年紀念會。3月21日,在魯迅博物館談魯迅輯錄古籍叢書第二函。10月16日,出席日譯本《魯迅全集》捐贈儀式。10月23日,出席魯迅逝世五十周年紀念會。

1988年5月20日-6月10日,訪問日本。10月29日,接待丸山升夫婦。10月9日-12月底,撰寫魯迅傳記。12月19日,參加鄭振鐸誕辰90周年、逝世30周年紀念會。

1989年9月19日,與伊藤虎丸見面。10月25日,觀看《魯迅全集》微機檢索系統演示。

1990年2月19日,出席魯迅博物館《高長虹文集》座談會。次年2月,在文化藝術出版社出版《魯迅論集》。

1992年1月4日,在北京去世。

(該年表由慕津鋒編寫。)

唐弢先生代表作

□王錫榮

2023年3月19日,第十一屆唐弢青年文學研究獎在上海頒發,讓我想起今年是唐弢先生誕辰110周年,隨即也想起了唐弢先生那張很有特征的臉龐,想起了唐先生濃濃的上海口音,也想起了唐家那份濃濃的上海氣息,還想起了唐先生對我的指導和幫助,想起了有關唐先生的很多事……

回想起來,第一次見到唐先生,還是遠在46年前的1977年夏天。那時候,我和復旦大學的胡奇光等幾位老師一起,前往北京建國門外永安南里的唐弢先生家拜訪他,為的是向唐先生了解他與魯迅先生的接觸過程。因為,當時復旦大學中文系承擔了為《魯迅全集》(1981年版)中的《日記(1927-1936)》做注釋的任務,我也有幸忝列其中。我們那次是為了了解《魯迅日記》中的人和事,到北京和各地遍訪當時還健在的與魯迅先生有過直接接觸的文化界前輩。唐弢先生自然是必須要拜訪的,因為他不但跟魯迅先生有過直接接觸,而且是參加過1938年版《魯迅全集》編校工作的人,還是上海魯迅紀念館的主要創辦人之一。

記得那次我們進門后,唐先生一聽說我們是上海來的,立刻眼睛放光,和夫人一起高興地請我們坐下。首先聊的不是魯迅,而是上海。他家里還放著上海居家常見的小竹椅,看得出,唐先生夫婦有很深的上海情結,看見上海來的人特別親,那種鄉情是溢于言表的。自然,那天的拜訪十分順利,唐先生盡可能詳細地為我們提供了不少材料。那次拜訪的印象,至今歷歷在目。【詳細】

□袁先欣

唐弢先生是中國現代文學學科建設的奠基人和開創者之一,其經歷具有特殊性。20世紀30年代,他首先作為新文學的作者登上文壇,以雜文和散文寫作著稱。新中國成立后,他從上海作協調至中國社科院文學研究所,轉為現代文學的研究者,不僅是魯迅研究的大家,還花費心血主持編寫了首部國家級高校文科教材《中國現代文學史》。許多后世學者都在唐弢先生身上感受到一種亦詩亦史的氣質,或許就與這樣的經歷背景有關。

唐弢投身新文學寫作,既是感懷個人遭際,也內在于時代潮流的沖擊。唐弢出身于寧波農家。為了供他讀書,家中負債累累,在巨大壓力下,父親竟精神失常,猝然早逝。在《生命冊上》一文中,唐弢以沉郁的筆調回顧了少年時代一件觸動自己的往事。父親逝世前的最后幾年,唐弢寄住于上海某南貨店任事的同族長輩處,艱難地繼續求學。此時,一邊是背負著家庭憂愁的少年,在迷茫尋路中耽讀舊體詩詞和野史故事,另一邊則是被時代浪潮激蕩起來的同齡人們,由于參加五四運動而遭學校開除。北伐戰爭期間,校外密集的槍聲迫著唐弢追問學校教育的意義,而放學路上,他目睹了幾年前那位被開除的同學倒伏在血泊中的身影。按唐弢自己的說法,時代是貯滿了熱情和罪惡的燃燒的火湖,前后左右激蕩。火湖在前,從此如何在“生命冊上”書寫自己的名字,成為縈繞唐弢先生一生的主題。【詳細】

唐弢藏書《影梅庵憶語》(上海大東書局,民國二十二年再版本)封面及版權頁

□宮立

1985年10月15日,臧克家致信唐弢,信中寫道:

“昨天,看到《文摘報》上刊出你的一段談話:為主編《現代文學史》對郁達夫同志評價不當,自認‘罪責’,我甚感動。編‘文學史’、評價人物,十分困難!叫人人說評得完全公允,幾乎不可能。”

那么,唐弢究竟是怎么自認“罪責”的呢?筆者暫時沒找到《文摘報》的這段話,但卻注意到浙江省富陽縣政協文史資料委員會編的《富陽文史資料》第1輯刊有唐弢1985年9月在富陽“紀念著名作家郁達夫烈士殉難四十周年學術研討會”的發言摘要整理稿,題為《過去評價達夫 未達應有高度》,該文不見于唐弢的各類集子,照錄如下:

我今天來參加會議,主要是向達夫先生請罪來的。達夫先生是我的前輩,我很喜歡他的作品;在交往中,很尊敬他。對于達夫先生這樣一位作家,以往的評價是不公正的,沒有達到應有的高度。聽說討論會中,大家提出,中學教科書選他的作品太少;大學教材,例如現代文學史對他評價也不高……【詳細】

從右往左:唐弢、巴金、靳以、孔羅蓀、峻青

□田春英

唐弢與魯迅第一次會見是1934年在上海的古益軒。在這里,兩人互通姓名后,魯迅將自己因以“唐俟”為筆名而替唐弢挨罵的事情跟唐弢聊起而相識。唐弢在魯迅指導下參加左翼文藝運動,曾親聆過魯迅先生的教誨,參加了1938年版《魯迅全集》的編校工作,又是國內屈指可數并卓有成就的魯迅研究的前輩和專家。

信中“13日手書收到”,是指1974年10月13日巴金致唐弢的書信中寫到的第一段話——“唐弢同志:《門外文談》收到,謝謝你。你做了一件很好的注釋工作。希望能看到你更多的成績。”所以就有了此信中:“《文談》注釋,實為病中排遣歲月之作,曾于72年內部印過一次,后來人民出版社擬公開出版。為魯迅文章作注,難免佛頭著糞之譏。”可以看出,唐弢為人如此謙虛。【詳細】

1963年7月19日茅盾日記手稿第3頁,內文有“擬將此稿轉交唐弢”

□姚明

1981年4月14日唐弢連續寫就《側面——紀念茅盾先生》《一件小事》《“待”“旦”解》回顧了自己與茅盾1936年以來的交往情景,作為對茅盾逝世的紀念。兩位大家有著半個世紀的交往。筆者查詢了《茅盾全集·書信集》,發現收錄的一千多封書信中竟沒有一份寫給唐弢的,而查閱《唐弢文集·書信卷》,收錄有一封唐弢寫給茅盾的信,時間落款為1975年1月2日,大致內容為接到了茅盾推薦的宋某的關于舊詩的解釋的回應。書信往往是雙向交流的,當時很多書信因為各種原因沒有被保存下來,兩人的交往似乎在此中斷,相應的歷史細節也被淹沒在了歷史塵埃之中。為此,筆者翻閱了茅盾日記,發現在日記中記錄了諸多與唐弢的交往往事,希望以此為切入點,再現兩位大家交往的故事。【詳細】

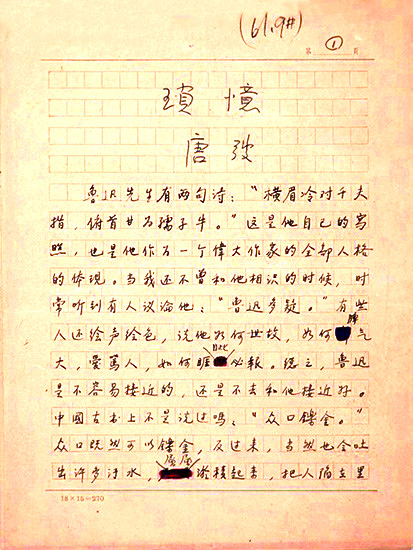

《瑣憶》手稿

□邱俊平

《瑣憶》是唐弢為紀念魯迅先生誕辰80周年所作的一篇紀念文章,追憶了他與魯迅先生生前交往中的幾件瑣事。這篇回憶性的散文,早已成為研究魯迅的極其重要的史料。

我在中學時就曾學過《瑣憶》這篇文章,時隔多年,再次邂逅《瑣憶》,卻是在中國現代文學館館藏珍品中看到唐弢的手書原稿。伴隨著少年時的記憶,我再次重讀了收錄在高中課本上的經典文章。雖然手稿上布滿修改和圈涂的痕跡,細細辨認,慢慢讀來,卻也有一番久別重逢的親切感。那隨處可見的涂抹圈畫和比比皆是的修改筆跡,讓我在感受到作者字斟句酌、精益求精的嚴謹之余,倒是比少年時更讀懂了作者的良苦用心和他對魯迅先生的深切懷念之情。【詳細】

□曹禹杰

作為中國現代文學學科的開拓者,唐弢以其深厚穩重的學識素養奠定了魯迅研究與現代文學史撰述的重要范式。這種學識素養絕不僅僅等同于豐富的知識積累或理論視野,同時還意味著貫穿在字里行間的感受力。一方面,唐弢在上世紀30年代以作家身份闖入文壇,置身于風沙撲面的文學現場。無論是追摹魯迅而靈活多變的雜文寫作,還是信手拈來又不失深意的書話隨筆,都是唐弢參與文壇現場和思考現實的直接見證。

但另一方面,親歷文學現場并非不言自明地意味著擁有對于文學的感受力,而在特定語境中開展現代文學研究,讓這種感受力在相對受限的著述中力透紙背,成為“壓在紙背的心情”更是至難的作為。當唐弢呼吁“文學史首先是一部文學史”時,如何以靈活的姿態在文學與政治間閃轉騰挪,既不讓文學史被政治史宰治壓服,又不失文學與文學史的政治性?汪暉在追憶唐弢時特別提及:“文學與政治不能等同,兩者之間需要保持一定的間距,但間距不等同于隔離,即文學和文學史的政治性是通過文學與政治、文學史與政治史的間距得以實現的。”【詳細】

經典作家專刊——唐弢

[網絡編輯:陳澤宇]