書船長(zhǎng)載江南月 ——記一位老人與姑蘇百年舊書史

江澄波老人 鮑俐文攝/光明圖片

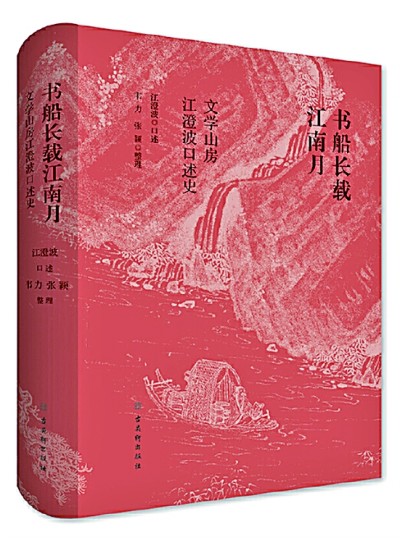

《書船長(zhǎng)載江南月》 江澄波口述 韋力 張穎 整理 古吳軒出版社

【著書者說(shuō)】

蘇州古城,有一條連接平江路與臨頓路的小巷,名叫鈕家巷。從臨頓路拐走入巷子,映入眼簾的是蘇州狀元博物館,往前幾步,能看到一個(gè)20平米左右的古舊書店——文學(xué)山房舊書店,一位老人坐在書店玻璃門后,這就是文學(xué)山房第三代主人江澄波老先生。

江澄波老先生,今年97歲。他的文學(xué)山房,124歲了。

若從江老的曾祖椿山先生算起,江家書業(yè)傳承五代。椿山先生因戰(zhàn)亂從湖州到蘇州,在蘇州閶門“掃葉山房”做店員。掃葉山房始于明代萬(wàn)歷年間,一直延續(xù)至清初。1899年椿山先生之子江杏溪在蘇州創(chuàng)立“文學(xué)山房”,在蘇州護(hù)龍街嘉馀坊巷口。在江杏溪與其子江靜瀾的經(jīng)營(yíng)下,文學(xué)山房在江南大有名氣。書店不止收購(gòu)古籍舊書,也將古籍重印發(fā)行,一時(shí)間成為很多藏書家造訪之地。

1942年,16歲的江澄波就是在這樣的環(huán)境中早早入行,從此再未離開過(guò)書店。此后,他與鄭振鐸、顧頡剛、顧廷龍、趙萬(wàn)里、阿英、黃裳、黃永年等幾代學(xué)問(wèn)家結(jié)緣,一生搶救了無(wú)數(shù)古籍善本,并把多部宋版書送入國(guó)家公藏機(jī)構(gòu)。

近年來(lái),實(shí)體書店起起伏伏。百年老書店,更像是一種傳說(shuō)。于是,走近它、記錄它、書寫它,探尋它所代表的中國(guó)古書業(yè)百年變遷史,便成了一種同為書業(yè)人的使命。

2022年年底,由江老口述、筆者與藏書家韋力先生整理的《書船長(zhǎng)載江南月》由古吳軒出版了。這本看起來(lái)厚厚一沓的口述史,講述了江家與書業(yè)的緣分、文學(xué)山房的創(chuàng)辦和發(fā)展史,梳理了古舊書業(yè)百年變遷中江澄波本人訪書、救書以及與學(xué)人交往的故事,同時(shí)還聚焦刻書史和珍本流通史,間有江老對(duì)公藏拍賣、古籍網(wǎng)絡(luò)銷售、古籍業(yè)新變化等話題發(fā)表的看法。

“書因人聚,有愛書人的人在,書香文脈就不會(huì)斷絕。”希望《書船長(zhǎng)載江南月》一書,能如江老的這段話一般,對(duì)圖書行業(yè)有所勉勵(lì)。

一生所衷皆在書

2021年初,我所在的古吳軒出版社受蘇州市新聞出版局委托,啟動(dòng)江澄波口述史項(xiàng)目。可能因?yàn)槲以徇^(guò)這一系列選題,社里把這一重任交給了我。因?yàn)槠綍r(shí)社務(wù)較多,采訪多數(shù)是在周末進(jìn)行。

采訪比想象中困難得多。江老近百年的記憶中,有太多古刻名抄,足以成為一座屬于文學(xué)山房的圖書館。他的親人、書友,在這座圖書館里游走。對(duì)于才拿到借閱證的我來(lái)說(shuō),要想讀懂這座圖書館里的收藏,實(shí)屬不易。

在采訪中,我了解到韋力先生多年前就開始了對(duì)江老的采訪,曾系統(tǒng)地提出過(guò)120個(gè)問(wèn)題。得知這一信息后,我拜托王稼句先生牽線聯(lián)系上韋力先生,希望先生能與我一起做口述史項(xiàng)目,得到先生惠允,實(shí)屬大幸。韋力先生與江老從2000年左右開始交往,曾隨江老一起踏訪蘇州藏書樓,多年來(lái)積累了許多珍貴材料。先生把大量的文字、圖片資料提供給我,并提點(diǎn)道,江老的個(gè)人史其實(shí)就是一部書業(yè)史,對(duì)他的采訪應(yīng)聚焦于書籍流通、書業(yè)變化、書人書事。于是我們的采訪提綱就擬訂為根據(jù)江老親歷重現(xiàn)江南藏書情況,以百年舊書業(yè)變化為線索補(bǔ)充書史細(xì)節(jié)。

這些,恰恰是江老最樂(lè)于談?wù)摰脑掝}。江老感嘆:“我活了九十多歲了啊,那么多事,不知道從哪里說(shuō)起。”但說(shuō)起書,他在什么時(shí)候買下什么書,什么時(shí)候在哪里看到某人在修補(bǔ)什么書,什么時(shí)候把什么書轉(zhuǎn)給某人或某單位,卻如數(shù)家珍,記憶力驚人。這種與書息息相關(guān)的天賦,緣于對(duì)古籍超乎常人的熱愛。因?yàn)榻夏苡浨宄^而能回憶起這本書牽涉的書人書事,于是以書為線索追尋往事,采訪就漸漸順利了。

為了采訪,我買了一支可以直接把錄音轉(zhuǎn)寫成文字的錄音筆。但是江老吳音較濃,轉(zhuǎn)出的文字錯(cuò)訛很多,談及的人名、書名等更是無(wú)法識(shí)別,主要還是得靠筆錄。為了便于我整理,江老會(huì)把一些比較重要的故事寫下來(lái)。由于年事已高,江老視力已經(jīng)模糊,但他堅(jiān)持手寫了30余篇文章,總字?jǐn)?shù)達(dá)50000余字,所做已超出了“口述”的范疇。

這些文字,不僅有故事的講述,還有書人、珍本書的具體情況,于是便成了一種史料的確證。如談及《傳奇提綱》的作者,江老找出他當(dāng)年編寫的《蘇州戲曲志》,確認(rèn)是出自蓮勺廬張玉森之手。江老談及去往某人家府收書時(shí),我總問(wèn)被訪者家書房如何陳設(shè)、藏書特點(diǎn)是什么。江老閉目一陣,腦海里搜索,不一會(huì)兒睜開眼,便能告訴我詳細(xì)信息。于是,用書箱堆出亞字形的陸潤(rùn)庠的書房、狀如密室的儀鄦廬的書房,就在文字下鮮活起來(lái)。

說(shuō)起家藏宋版《容齋隨筆》《元包經(jīng)傳》的書主家,江老講,他家小得很,僅有一間吃飯間和臥室,誰(shuí)能想到一紙千金的宋版書,就在這小小房間的書柜里。回憶當(dāng)時(shí)書主打開柜門的情形,江老至今都還有些激動(dòng)——那是何等寶貴的善本啊!他說(shuō)完后,竟沉默了。很多古籍的珍貴程度,我是通過(guò)江老的語(yǔ)氣來(lái)辨識(shí)的。對(duì)絕好的珍貴古籍,他常常介紹后會(huì)停一停,我猜想,他是沉浸到與書相逢的美好回憶中了吧。有些事件太過(guò)久遠(yuǎn),一些細(xì)節(jié)江老一時(shí)想不起來(lái)。我不忍心江老太耗心力,見他不語(yǔ),就趕緊換話題。江老這時(shí)就說(shuō):“我后面再想想,想到了告訴你啊。”到了下次再拜訪時(shí),江老往往又交給我一張紙條,把一個(gè)細(xì)小的情況介紹得完完整整的。

江老認(rèn)真,我更不敢懈怠,會(huì)針對(duì)前一次采訪中不確定的內(nèi)容做些功課,對(duì)每一個(gè)要點(diǎn)進(jìn)行復(fù)核。比如上海的幾家書店,這家在那家的東邊還是西邊,江老幾次推翻自己的說(shuō)法,最終我找到了每一家的門牌號(hào),通過(guò)門牌號(hào)來(lái)推斷方位,講給江老聽。江老高興地確認(rèn),的確如我所述。

姑蘇書盛 山房百年

書稿在2021年底有了一個(gè)粗略的框架,大概16萬(wàn)字左右。韋力先生在這個(gè)框架基礎(chǔ)上補(bǔ)充了大量?jī)?nèi)容,又從藏書家的角度提供了新的采訪思路。接下來(lái),我根據(jù)先生的問(wèn)題,進(jìn)一步采訪江老。書業(yè)環(huán)境變化,當(dāng)今的古舊書業(yè)特點(diǎn),文學(xué)山房當(dāng)代的經(jīng)營(yíng),怎么應(yīng)對(duì)拍賣、網(wǎng)絡(luò)銷售帶來(lái)的沖擊等,這些問(wèn)題在書中都有談及。

談及書林變化,這位見證過(guò)百千種善本古籍命運(yùn)沉浮的長(zhǎng)者,總是表達(dá)著古舊書從業(yè)者幸逢新時(shí)代的感恩之情。盛世修典,治世藏書,升平的環(huán)境對(duì)典籍的命運(yùn)尤為重要。

對(duì)新鮮事物,江老也都有了解。當(dāng)我提及布衣書局、孔夫子舊書網(wǎng)等專營(yíng)舊書買賣的新秀,他都點(diǎn)頭說(shuō)“知道知道”,并發(fā)表了自己的見解。這幾年,江老雖然一直靜坐在店里,消息卻仍然很靈通。一方面,很多拍賣開展前,他會(huì)收到主辦方發(fā)來(lái)的圖錄,所以對(duì)最新的拍賣情況他都能說(shuō)道一二。另一方面,經(jīng)常有書友來(lái)店里探望,帶給江老各處的消息。所以和江老聊天,不僅可以回顧過(guò)往,還可以暢談當(dāng)下。

第二階段的采訪告一段落后,我把初稿重新改過(guò)一遍,每一章整理成一冊(cè),大概兩次念一章,從頭到尾念給江老聽。江老聽我讀的時(shí)候總是側(cè)著頭,聽到有誤的地方就當(dāng)場(chǎng)指出,有時(shí)還延展開說(shuō)幾句。于是,這一稿里便有很多內(nèi)容需要重新補(bǔ)錄,密密麻麻全是標(biāo)記。一邊修訂正文,一邊對(duì)全書的結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整,終于在2022年5月,這本口述史形成了第二稿,并呈送幾位專家學(xué)者審閱。為準(zhǔn)確記錄,我在整理時(shí)參考了徐雁、李軍、黃惲、王道等老師的書籍與文章,《中國(guó)舊書業(yè)百年》《舊時(shí)書坊》《書林舊事》《三世云煙翰墨香 百年丘壑腹笥蒼》對(duì)《書船長(zhǎng)載江南月》的成書都有助益。江老提到的時(shí)間、人物、書名等細(xì)節(jié),我參核了傅增湘、葉昌熾、張?jiān)獫?jì)、陳乃乾、顧廷龍、顧頡剛、鄭振鐸、趙萬(wàn)里、潘景鄭、黃裳等人的日記、書跋,曹大鐵、張蔥玉等人的傳記以及繆荃孫、阿英等人的信札。

采訪之初,我曾問(wèn)江老喜歡看哪個(gè)類型的書。江老告訴我,他喜歡看書目。當(dāng)時(shí)我心里暗想,書目沒(méi)有情節(jié)沒(méi)有人物,有什么好看的呢?但為了跟得上江老的故事,我盡量把他提到的名人書目書跋都買了下來(lái)。這些資料,不僅為書稿提供了參核標(biāo)準(zhǔn),更讓我跟著江老上了一堂扎扎實(shí)實(shí)的文獻(xiàn)課。到采訪結(jié)束時(shí),我終于能體會(huì)到看書目如看饕餮大餐菜單的感受了。

為了理清人物關(guān)系、時(shí)間線以及方位,我為文學(xué)山房做了一篇一萬(wàn)多字的大事記,為書中人物做了一個(gè)簡(jiǎn)介表,還手繪了一張簡(jiǎn)陋的蘇州古舊書店分布示意圖。

韋力先生在為書所作的序言中寫道,古書的流通除了私人間的交換與買賣,大多是靠書坊。蘇州書坊極其發(fā)達(dá),尤其在明清兩代,可謂江南圖書流通中心。宋人趙希鵠在《洞天清錄集》中稱:“鏤版之地,有吳、越、閩。”可見早在宋代,吳門刻書就與浙江、福建并列為三盛。書坊刻書乃是為了經(jīng)營(yíng),如果沒(méi)有廣泛的需求,就不可能誕生出那么多的書籍。對(duì)于當(dāng)時(shí)的吳門書肆,明人胡應(yīng)麟在《少室山房筆叢·經(jīng)籍會(huì)通》中稱:“凡姑蘇書肆,多在閶門內(nèi)外及吳縣前。書多精整,然率其地梓也。”可見蘇州的書店已形成了整條街區(qū),因購(gòu)銷兩旺,這些書店還從外地大量進(jìn)貨后在本地銷售,這也說(shuō)明了當(dāng)?shù)貢闶蹣I(yè)的興盛。時(shí)至近代,盡管因?yàn)閼?zhàn)亂的影響,蘇州書籍經(jīng)營(yíng)業(yè)遭到了一定的打擊,但很快又復(fù)興起來(lái)。至二十世紀(jì)二三十年代,來(lái)青閣書莊、博古齋書肆、文學(xué)山房等漸漸成為當(dāng)?shù)刈罹哂绊懥Φ呐f書店。到了今天,唯余文學(xué)山房仍在經(jīng)營(yíng)中,堪稱中國(guó)傳統(tǒng)舊書業(yè)的活化石。

從蘇州書肆與相關(guān)文化之盛的視角來(lái)看,如果《書船長(zhǎng)載江南月》能為蘇州古舊書店行業(yè)寫下一些回憶,提供一些見證,也是我之所幸。

“我覺(jué)得自己像一條載書送書的船”

我的采訪大多是在文學(xué)山房進(jìn)行的,在書店里,我見到了各種各樣的讀者,他們?yōu)槲依斫饨线@位百年書人提供了多個(gè)面向。

一日,從西塘來(lái)了一位讀者,她給江老看一頁(yè)醫(yī)方,那醫(yī)方是民國(guó)印物。讀者介紹說(shuō),自己祖上是西塘有名的醫(yī)生,名叫陳心蓮。陳心蓮的處方全有他自己設(shè)計(jì)的圖案,大多是蓮花。這位讀者費(fèi)盡心力,終于通過(guò)某書店收到了十來(lái)張陳心蓮醫(yī)方。江老聞言,一拍腿說(shuō):“你家我去過(guò)的,在西塘某某橋邊上。我還進(jìn)你家老宅訪過(guò)書呢。你這里不過(guò)十來(lái)張,我家里收了上百?gòu)垺D阆挛鐏?lái)看好了。”到了下午,江老帶過(guò)來(lái)幾本冊(cè)子,原來(lái)他早已把這些醫(yī)方一張一張裱貼好,共有四冊(cè)之多。讀者翻看時(shí),江老隨口介紹醫(yī)方的箋紙、印記特點(diǎn)。古舊書的經(jīng)營(yíng),不僅講究售書,還講究收書,講究修補(bǔ)、鑒定。這四冊(cè)陳心蓮醫(yī)方,見證了江老業(yè)務(wù)水平之高。

江老是一位非常節(jié)儉的老人。江老講過(guò)他隨父親一起到無(wú)錫給榮德生先生送書的故事。那年江老還只有十歲,到了榮德生的辦公室,解開扎書的繩子隨手丟在地上,而榮先生這樣一位“面粉大王”,六十多歲的人,自己彎腰把地上扎捆書的繩子撿起來(lái),要繼續(xù)用。事后,江老的父親感慨:“一粥一飯,當(dāng)思來(lái)處不易。半絲半縷,恒念物力維艱。”江老對(duì)此事印象深刻,于是一生踐行節(jié)儉美德。他給我的資料,全寫在曾孫的作業(yè)紙背面,沒(méi)有一張完完全全的白紙。后來(lái)到江老家中采訪,江老給我看他20世紀(jì)80年代寫的工作匯報(bào)等材料,都是在用過(guò)的紙張背面上寫的。老人愛書惜紙,讓我敬佩。

節(jié)假日時(shí),常有外地客人專程來(lái)拜訪江老,我曾在采訪時(shí)見到來(lái)自浙江的韓琦教授。韓教授來(lái)書店,問(wèn)江老:“您知道張秀民先生嗎?我是他侄子。”江老點(diǎn)頭:“知道的知道的。”我還在文學(xué)山房見到許多熟悉的書友,他們和江老聊天,我就坐在一旁聽。從全國(guó)各地到文學(xué)山房打卡的讀者很多很多,當(dāng)他們問(wèn)起江老將工作到什么時(shí)候時(shí),江老總是說(shuō):“我就是要搶救中國(guó)文化遺產(chǎn),直到生命最后一息。”

江老的這句話,絕非虛言。

經(jīng)營(yíng)古籍多年,他習(xí)得一手修補(bǔ)古籍的好手藝,也不吝于將手藝傳給后來(lái)人。1983年,北京中國(guó)書店舉辦全國(guó)古舊書發(fā)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)班,邀請(qǐng)他給幾十名學(xué)員上課,他將知識(shí)整理成書籍《怎樣鑒別古籍版本》,將古籍鑒別方法一一教授給后輩。平時(shí)若有人上門請(qǐng)教古籍修復(fù)問(wèn)題,他也耐心細(xì)致一一告知。

近年來(lái),古舊書籍拍賣市場(chǎng)“書源枯竭”。常有企業(yè)家專程趕到蘇州與他商談,希望他拿出一部分書到市場(chǎng)上拍賣,他都拒絕了。“我還是得傳承文學(xué)山房提供古書給公藏機(jī)構(gòu)的傳統(tǒng),每當(dāng)收到好書,我用老方法寫一份書目寄過(guò)去給他們看,書適合哪里,我就提供給哪里。”見過(guò)太多古籍的命運(yùn)沉浮,他覺(jué)得古籍入藏圖書館、博物館,才是最好的歸宿。

這一個(gè)口述項(xiàng)目歷時(shí)近兩年,其間蘇州發(fā)生了新冠疫情,也經(jīng)歷了百年一遇的高溫夏天。無(wú)論寒暑,江老都一如既往地開門營(yíng)業(yè)。我則除了規(guī)定的居家辦公時(shí)期和加班的周末,每個(gè)周六都盡可能前往鈕家巷文學(xué)山房。大致定稿時(shí),完成了采訪60余次,錄音100多個(gè)小時(shí),形成采訪文字100余萬(wàn)字。我的同事于祥、張?jiān)讫堌?fù)責(zé)了其中幾次采訪的圖片拍攝和視頻拍攝事宜,我們記錄下各種圖片400余幅,各類視頻若干。楊旭輝教授的研究生宋宏宇同學(xué),不求任何回報(bào),純粹是為傳承文化之初心,協(xié)助我錄入文字一月有余。王稼句老師、孫中旺老師、李軍老師等幾位專家,從篇目名到知識(shí)點(diǎn)、從圖片到字詞,一一為我校正。在此為多方給我提供的幫助表達(dá)感謝。

能有這么長(zhǎng)的時(shí)間待在文學(xué)山房聽江老講書林往事,能在遇到不懂的版本目錄學(xué)問(wèn)題時(shí)請(qǐng)教江老和韋力先生,是我的福氣。我相信,每個(gè)愛書人,都會(huì)羨慕我的這一段經(jīng)歷,這也將是我一生中難以忘記的時(shí)光。

江老說(shuō):書是我營(yíng)生所靠,也是我終身所好。我覺(jué)得自己就像一條載書送書的船,我離不開書,就像船離不開水。

我想,這句話便是對(duì)書名《書船長(zhǎng)載江南月》的最好解釋吧。

(作者:張穎,系蘇州古吳軒出版社圖書編輯中心總監(jiān)、副編審)