王軍:從讀懂梁思成開始

供批判用的“古書”

梁思成一九四三年所著《中國建筑史》,原名《中國藝術史建筑篇》,一九五五年以油印本印出時改為現名。此書與梁思成的《圖像中國建筑史》均成書于抗日戰爭末期,是梁思成學術生涯第一季,即中國古代建筑調查研究學術歷程的總結之作。

其后,梁思成傾力于戰后重建事業,創辦清華大學建筑系以培養人才,投身中華人民共和國首都的規劃建設,致力于文化遺產保護,倡導“中而新”建筑創作,完成《營造法式》注釋。是為梁思成學術生涯之第二季。

《中國建筑史》是一座里程碑,可是梁思成生前只同意將此書稿以油印本的形式印出,作為高等學校交流講義之用。他在油印本前言稱這是一部“古人寫的古書”,供批判參考之用。油印本于一九五五年二月在上海第一次印刷,就在此時,風向逆轉,《建筑學報》發起了“對以梁思成為首的復古主義建筑理論的批判”,建筑工程部召開設計及施工工作會議,批判“資產階級形式主義和復古主義思想”。有論者指出,梁思成的這部書稿,“多不問社會背景,只討論各種結構式樣,因此并不能說明這些結構式樣產生和演變的原因”,“作為一個中國建筑史的研究者,對于建筑‘在社會上、宗教上,乃至政治活動上的歷史’是不應絲毫不加以注意的”。

《中國建筑史》油印本封面

在彼時復雜的社會環境之下,上述討論是頗具學術性的。遺憾的是,梁思成未能獲得公開回應的機會。一九七二年他逝世之后,這部書稿終于得以正式出版。這部“古人寫的古書”幸未被湮沒于歷史的塵埃之中。

然而,針對梁思成中國建筑史研究的學術批評并未停止,在二十一世紀初還掀起了不小的浪頭,代表性的言論包括:“當梁思成和他的同仁們在建立中國古典主義的道路上邁出一步又一步時,他們大概都將之視為他們堅強的民族主義信念的實現,以及他們所學到的西方古典主義建筑學術體系在中國的成功應用。然而,他們并沒有也不可能意識到,他們所借以立足的西方古典主義的建筑學術體系與中國建筑體系之間內在的一種根本矛盾。這種矛盾在梁思成等的強烈‘民族主義’觀念的張揚之下,顯得更為突出……這也是梁思成建筑歷史觀的悲劇所在。”(趙辰:《“民族主義”與“古典主義”——梁思成建筑理論體系的矛盾性與悲劇性之分析》)這樣的批評直指梁思成中國建筑史研究之心法,誠可謂茲事體大。

梁思成這位中國建筑史研究的開拓者,在抗日戰爭時期貧苦交加的四川李莊農舍,以殉國者的姿態對他所從事的中國建筑史研究做出總結,確實是出自強烈的愛國心。可是,這一愛國心,即所謂“民族主義信念”,真的將他導入了以西方古典主義言說中國建筑體系的“悲劇”之中嗎?

競相角逐的“戰場”

梁思成是一九三一年正式加入朱啟鈐創辦的中國營造學社專事中國建筑史研究的,此前,這一研究領域已成為西方及日本學者競相角逐的“戰場”。

一九〇一年,梁思成出生之年,日本學者伊東忠太一行,受日本內閣派遣,在八國聯軍占領北京之際,對紫禁城進行了拍攝與測繪。受伊東忠太影響,一批日本學者加入進來,歐洲學者緊隨其后。二十世紀初至三十年代,他們攜帶照相器材,對中國古代建筑進行了持續調查,并以“圖版+評解”方式發表。在梁思成加入中國營造學社之前,西方及日本學者已出版的這類著作包括:一九二〇年出版之法國學者伯希和(Paul Pelliot)的《敦煌圖錄》(Les grottes de Touen-houang);一九二三至一九二四年出版之法國學者謝閣蘭(Victor Segalen)的《考古圖譜》(Mission archéologique en Chine,兩卷);一九二三年出版之德國學者鮑希曼(Ernst Boerschmann)的《中國的建筑與景觀》(Baukunst und landschaft in China);一九二五年出版之鮑希曼的《中國建筑》(Chinesische Architektur,兩卷);一九二五年出版之伊東忠太與日本建筑史學者關野貞合著的《東洋建筑》;一九二五至一九二八年出版之關野貞與日本佛教史學者常盤大定合著的《支那佛教史跡》(第一至五卷);一九二八至一九二九年出版之伊東忠太、關野貞與日本建筑史學者塚本靖合編的《支那建筑》(上下卷圖版);一九三〇年出版之瑞典學者喜龍仁(Osvald Siren)的《中國早期藝術史·建筑卷》(A history of early Chinese art. Vol4. Architecture)。

在這場學術競爭中,伊東忠太是一位重要人物。他于一九〇五年,在奉天(今沈陽)與日本建筑史學者大熊喜邦抄錄了奉天宮殿文溯閣存四庫全書本《營造法式》,并將抄本存東京大學工學部建筑學教室。他還于一九三一年出版《支那建筑史》,對《營造法式》這部罕見的宋代建筑官書做出評價:“中國人既不置重建筑,故此類書籍甚少。余所知者,僅宋代編有《營造法式》,明代著有《天工開物》及現行之數種書籍而已。此數種書,不獨解釋困難,且無科學的組織,故有隔靴搔癢之憾。”他在書中斷言:“研究廣大之中國,不論藝術,不論歷史,以日本人當之,皆較適當。”他亦承認:“日本人之長處,亦即日本人之短處。蓋日本人所知者,中國之皮相也,因此不能得其真髓,不能有根本的新發見。”接著,他把目光投向西方:“歐美人因在昔無中國之觀念,故能以嶄新之思想,突飛之努力,下獨創的考察。”這當中,是沒有中國學術的位置的。

一九三〇年六月,伊東忠太應邀在中國營造學社發表演講,建議中日兩國學者合作進行中國建筑史研究:“在支那方面,以調查文獻為主;日本方面,以研究遺物為主,不知當否?”

伊東忠太是日本明治維新后成長起來的具備近代科學技術知識的建筑史學者,中國出現這類人才則遲至清朝覆滅之后中國掀起留學西洋的浪潮之后,梁思成即為其中代表。以年齡論,伊東忠太與梁思成之父梁啟超為同一代人,這意味著中國建筑史研究與日本相比,有著整整一代人的差距。這自然是伊東忠太建議“在支那方面,以調查文獻為主;日本方面,以研究遺物為主”的原因所在,因為那時他尚不知掌握測繪及照相技術并能夠以近代科學技術知識記錄、研究建筑實物的中國學者何在。

可是,伊東忠太的這一建議,刺痛了中國學者的心。置身彼時中國內憂外困、備受列強凌辱之境況,頗令人產生“中國無人”之感。這也促使朱啟鈐立即動員時任東北大學建筑系主任的梁思成加入中國營造學社以奮起直追。

梁思成的視野

伊東忠太關于《營造法式》的評價是冒失和武斷的。他費力抄寫的文溯閣本《營造法式》雖然存放于東京大學工學部建筑學教室,可是在朱啟鈐創辦中國營造學社傾力研究這一文獻之前,日本學者的研究付諸闕如,蓋緣于伊東忠太對此書的偏見。這不但限制了日本學者研究中國建筑史的深度,還對一脈相承的日本古代建筑的研究帶來了消極影響。

賓夕法尼亞大學藏陶本《營造法式》(王軍攝)

《營造法式》是北宋官訂的建筑設計、施工的專書,其性質略似今天的設計手冊加上建筑規范,是中國古籍中最完善的一部建筑技術專書。一九一八年,朱啟鈐在南京江南圖書館發現清道光元年丁氏抄本《營造法式》,即交商務印書館印行。后又囑陶湘勘校諸本,于一九二五年重刊仿宋陶本《營造法式》。梁啟超旋寄一函給在美國賓夕法尼亞大學攻讀建筑的梁思成、林徽因(曾用名林徽音),題識略述《營造法式》編撰者李誡之業績,叮囑“思成徽音俾永寶之”。

一九二七年梁思成入哈佛大學研究東方建筑,系統閱讀了日本與西方學者對中國建筑與藝術的調查成果。對喜龍仁與鮑希曼這兩位歐洲學術界的代表性人物,梁思成在一九四七年評論道:“他們誰也不懂中國建筑的‘文法’(grammar),對中國建筑的描述不得要領。兩人之中,喜龍仁要好一些,他引用了《營造法式》,卻漫不經心。”一九四五年,梁思成撰文指出:“中國建筑的‘文法’是怎樣的呢?以往所有外人的著述,無一人及此,無一人知道。不知道一種語言的文法而研究那種語言的文學,當然此路不通。不知道中國建筑的‘文法’而研究中國建筑,也是一樣的不可能。”

而要破解中國建筑之“文法”,何其難矣!梁思成在《營造法式注釋·序》中坦言,研究《營造法式》,“老師傅是沒有的。只能從宋代的實例中去學習。而實物在哪里?雖然有些外國旅行家的著作中提到一些,但有待親自去核證”。他竟將那些大名鼎鼎的外國建筑史學者稱為“外國旅行家”,實是因為他們不習《營造法式》不能深入研究之故。

在中國建筑史研究領域,梁思成雖然是遲來的后生,但他以堅定的意志,通過實物調查與文獻考證,傾力解讀《營造法式》,試圖開啟中國建筑史研究之“不二法門”。這正是梁思成與前輩外國學者的學術分野。

1937年,梁思成在佛光寺大殿測繪

“文法”探義

梁思成在《營造法式注釋·序》中追述了他的研究歷程:“要研究宋《法式》,應從清工部《工程做法》開始;要讀懂這些巨著,應從求教于本行業的活人——老匠師——開始。因此,我首先拜老木匠楊文起老師傅和彩畫匠祖鶴州老師傅為師,以故宮和北京的許多其他建筑為教材、‘標本’,總算把工部《工程做法》多少搞懂了。對于清工部《工程做法》的理解,對進一步追溯上去研究宋《營造法式》打下了初步基礎,創造了條件。”

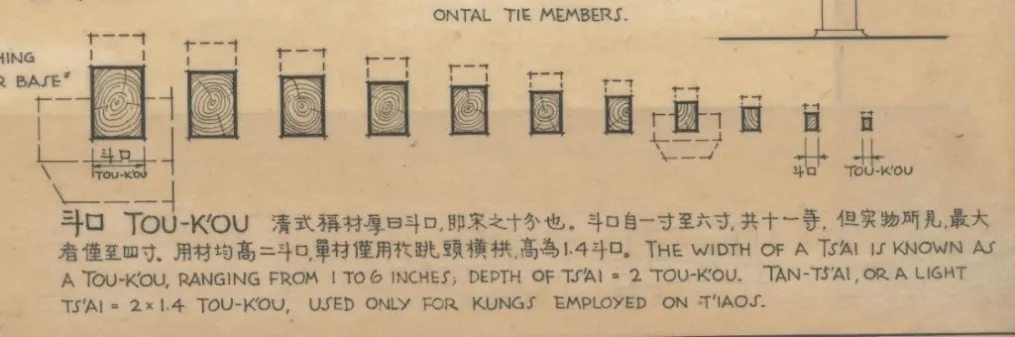

清工部《工程做法》規定,有斗栱之建筑以斗栱之斗口為模數,無斗栱之建筑以明間面闊為基準,度屋名物,一以貫之。這一方法與宋《營造法式》以斗栱之橫拱截面(即一“材”)為度量單位的制度(即“以材為祖”)一致,皆是以建筑之某一部件為模數,令所有空間為其倍數或分數,并根據模數等級,等比例伸縮變造,生成樂律般的空間秩序。一九三四年一月,林徽因在《清式營造則例·緒論》中指出,這一制度,“實是中國建筑真髓所在”。這當是對前引伊東忠太所說“蓋日本人所知者,中國之皮相也,因此不能得其真髓”的直接回應。

在加入中國營造學社不到三年的時間里,梁思成、林徽因就對中國建筑構造之基本方法做出揭示,這確與他們在留學美國期間所接受的嚴格的西方古典主義訓練有深刻聯系。習西方古典主義建筑構造之法,必從Order(梁思成譯為“型范”,今學術界通譯為“柱式”)入手。這一制度,見載于古羅馬建筑師維特魯威的《建筑十書》,即以柱徑為模數單位,令所有建筑空間為其倍數或分數,這與《營造法式》“以材為祖”制度、《工程做法》斗口模數制度一致。

梁思成敏銳地注意到這一現象。他在一九三二年發表的第一篇古建筑調查報告《薊縣獨樂寺觀音閣山門考》中,不但首次釋讀了《營造法式》“以材為祖”制度,還首次指出,斗栱在中國建筑上所占之地位,“猶Order之影響歐洲建筑,至為重大”。他的這一結論并不以套用“西古”為鵠的,而是指出了一個基本事實——東西方古典主義建筑皆以某一建筑構件為模數單位,以此確立建筑各空間伸縮變造、比例權衡之法。這無疑是一個重要發現,對于東西方建筑史研究皆具有重大意義。

梁思成在《圖像中國建筑史》“清工程做法則例大式大木圖樣要略”中釋清代斗口模數制手繪圖(林洙提供)

在獨樂寺建筑調查取得這一突破之后,梁思成又馬不停蹄地對河北寶坻(今屬天津)廣濟寺三大士殿遼構、河北正定古代建筑做了實測研究。正定存唐代以降各歷史時期重要建筑,這使梁思成對古代建筑制度之演變有了深切認識。在此基礎之上,梁思成與劉敦楨、林徽因于一九三三年赴大同調查。大同是伊東忠太、關野貞等日本學者用力甚深之處,他們試圖通過對云岡石窟、下華嚴寺薄伽教藏殿遼構等建筑的研究,探明日本古代建筑之源流。

與日本學者研究方法涇渭相別的是,梁思成、劉敦楨合寫之《大同古建筑調查報告》,皆列出當地遼金建筑的模數單位——材栔(栔亦是《營造法式》規定的建筑設計模數單位,為上下相鄰兩栱空隙之高)的測繪數據,并將之與《營造法式》的相關規定做了比較研究。

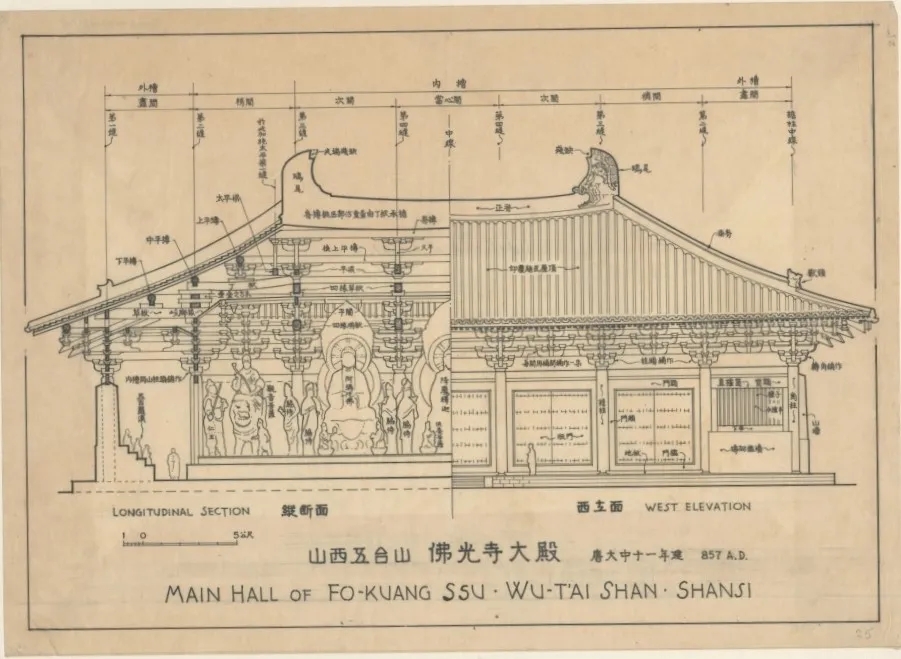

一九三七年七月,梁思成、林徽因發現山西五臺山佛光寺東大殿唐構,并對其模數制度做了深入研究,證實了梁思成一九三二年在獨樂寺調查報告中做出的關鍵性判斷:“以材栔為度量之制,遼宋已符,其為唐代所遺舊制必可無疑。”

以上調查研究,使梁思成能夠在抗日戰爭時期,充滿自信地對中國古代建筑之結構技術做出總結,獻出這一部《中國建筑史》,并為其英文著作《圖像中國建筑史》繪制那幅著名的《中國建筑之“Order”》圖解,在其中注明:“斗栱及全建筑之各部均以材或其分數或倍數為比例之度量單位。”他以英文Order一詞表示中國建筑“以材為祖”之制,實是因為這兩種制度內在邏輯一致,誠可謂“東海西海,心理攸同”,并無攀附西方古典主義以張揚民族主義之畸形心態。

梁思成《圖像中國建筑史》載“中國建筑之Order”(林洙提供)

“錯誤的立場和歷史觀點”

在《中國建筑史》油印本前言中,梁思成提到了此書存在的“錯誤的立場和歷史觀點”,包括“以帝王朝代為中心的史觀,只敘述了封建主和貴族的建筑活動,沒有認識到那些輝煌的建筑物是各時期千千萬萬人民勞動的創造和智慧的積累”。這在很大程度上代表了梁思成經歷一九五一年思想改造運動之后的思想狀態。

梁思成所從事的建筑調查活動,確實是以宮殿、寺廟為主要對象。他先是調查北京故宮,以此為重點,借以讀通清工部《工程做法》;然后再傾力尋找早期建筑,以宗教建筑為重點,結合實測研究,借以讀通宋《營造法式》。實踐證明,這樣的選擇是完全正確的,因為中國存早期建筑以宗教建筑為主,非宗教建筑之類,如民居,多經歷頻繁毀建,已難存早期規制。

但這并不意味著梁思成不重視對非宗教建筑的研究。

一九三四年,梁思成出版《清式營造則例》,在緒論之后刊出的第一圖“平面部分名稱”,就對比研究了兩進院的四合住宅與兩進院的四合寺觀,指出“普通平面均齊的配置方法,不論宮殿廟宇或住宅,均由若干座的建筑物合成”。此前,梁思成在一九三二年發表的《我們所知道的唐代佛寺與宮殿》一文中指出:“中國的宗教建筑,與非宗教建筑,本來就沒有根本不同之點,不像歐洲教堂與住宅之迥然不同。”基于這樣的認識,梁思成的建筑史調查,不會將非宗教建筑排除在外。一九三四年,梁思成與林徽因赴山西調查,次年發表《晉汾古建筑預查紀略》,即專列“山西民居”一節。

1937年,梁思成林徽因行往五臺山金閣寺

在《中國建筑史》一書中,梁思成還將當時大量存在的清代住宅建筑略分四區研究。他指出:“在建筑種類中,唯住宅與人生關系最為密切。”中國建筑的“許多平面布署,大的到一城一市,小的到一宅一園,都是我們生活思想的答案,值得我們重新剖視”。所以,他在一九四九年主持編制的《全國重要建筑文物簡目》中,將“北平城全部”列為第一項文物;并在五十年代,指導學生王其明調查研究北京四合院住宅。

時下仍有人以為,梁思成“面對兩個不同類型的文明,卻用治西方建筑史的方法來治中國建筑史。這方法對中國建筑的終結是有致命性的。他采用西方建筑史當時比較主流的方法—以帝王將相為核心的建筑史,事實上西方建筑史的做法也不完全是那樣。這就使中國的民間建筑完全不在他所討論的建筑史范圍內。但我們又以他的觀點制定了建筑文物保護法,導致每個城市只保留幾處著名的傳統大建筑就可以了,其他都拆了。你可以看到,治史的方法對現實會有什么樣的影響”(朱曉佳:《他們最不聽設計師的——建筑師王澍的困擾》)。

顯然,這樣的說法是沒有事實根據的。

創立體系

前文引一九五五年建筑思想批判中,有論者對《中國建筑史》提出批評,指其“多不問社會背景,只討論各種結構式樣,因此并不能說明這些結構式樣產生和演變的原因”,“對于建筑‘在社會上、宗教上,乃至政治活動上的歷史’是不應絲毫不加以注意的”。

事實上,梁思成在寫作此書時已注意到這一問題,但他坦言:“本篇之作,乃本中國營造學社十余年來對于文獻術書及實物遺跡互相參證之研究,將中國歷朝建筑之表現,試作簡略之敘述,對于蛻變沿革及時代特征稍加檢討,試做分析比較,以明此結構系統之源流而已。中國建筑歷史之研究尚待于將來建筑考古方面發掘調查種種之努力。”

梁思成《圖像中國建筑史》載佛光寺東大殿縱斷面與正立面圖(林洙提供)

在他看來,他所完成的只是一部探索中國建筑結構技術之源流的專著,這只是他所理想的中國建筑史研究體系的一部分。對此,他在《中國建筑史》緒論中明言:“建筑顯著特征之所以形成,有兩因素:有屬于實物結構技術上之取法及發展者,有緣于環境思想之趨向者。對此種種特征,治建筑史者必先事把握,加以理解,始不至淆亂一系建筑自身之準繩,不惑于他時他族建筑與我之異同。治中國建筑史者對此著意,對中國建筑物始能有正確之觀點,不做偏激之毀譽。”

這里,他指出了中國建筑史研究的基本路徑,即“結構技術+環境思想”。

他對所以先事結構技術之研究做了說明:“古之政治尚典章制度,至儒教興盛,尤重禮儀。故先秦西漢傳記所載建筑,率重其名稱方位,布署規制,鮮涉殿堂之結構。嗣后建筑之見于史籍者,多見于五行志及禮儀志中。記宮苑寺觀亦皆詳其平面布署制度,而略其立面形狀及結構。”所以,他鎖定了以結構技術為主要內容的《營造法式》,因為不能釋讀此書,就叩不開魯班之門。

這個世界留給他的時間不多。從一九三一年他加入中國營造學社到一九三七年抗日戰爭全面爆發,他只有六年時間做田野調查。

“七七事變”之后,他與林徽因逃亡至昆明,雙雙病倒。大病初愈,他即與劉敦楨帶隊,于一九三九年九月至一九四〇年二月赴川康地區做田野調查。此后,學社工作面臨重重困難,田野調查不得不停止。

1966年,梁思成完成了《營造法式》注釋

在有限的時間里,他收獲了唐代建筑佛光寺東大殿、隋代建筑趙州橋之發現等重要的田野調查成果,釋讀了宋《營造法式》“以材為祖”制度、清《工程做法》斗口模數制度,理解了中國建筑之“文法”,指出東西方古典建筑在模數化設計方面的一致性,寫就《中國建筑史》,誠可謂成就輝煌。但他并不滿足于此。在總結中國建筑之結構技術之后,他還渴望進一步探索中國建筑之環境思想。他認為“政治、宗法、風俗、禮儀、佛道、風水等中國思想精神之寄托于建筑平面之……分布上者,固尤深于其他單位構成之因素也”。

他舉出中國建筑環境思想研究四個需要注意的方面:一、不求原物長存之觀念;二、建筑活動受道德觀點之制裁;三、著重布署之規劃;四、建筑之術師徒傳授,不重書籍。他已決意在這一領域深入探索。可是,在一九五五年建筑思想批判之后,他的學術空間迅速縮減,相關研究已難以為繼。但他所構建的“結構技術+環境思想”之中國建筑史研究體系,為后世學者開辟了道路。

時至今日,隨著一代又一代學人前赴后繼,相關領域研究持續深入,一大批成果涌現出來。我們已能看到,模數化設計貫通中國古代建筑之結構技術與環境思想,新石器時代以來諸多經典案例皆可為證,這是中國古代建筑與空間設計之精華所在。梁思成關于中國建筑環境思想的論述,有其鮮明的精神指向,絕非后世之論者以褊狹的“機械唯物論”所能定義的;他所構建的中國建筑史研究體系所顯示的開闊視野,亦絕非后世之論者以只見樹木、不見森林之“結構理性主義”概念所能遮掩的。

梁思成中國建筑史研究之坎坷命運,一而再地向我們提示,欲知中國建筑,須靜下心來,懷著同情之了解,實事求是,不羼雜任何沽名釣譽之企圖,不做任何偏激之毀譽,從讀懂梁思成開始。

- 梁思成的北京足跡[2022-01-29]

- 梁思成林徽因女兒出回憶錄[2021-11-12]