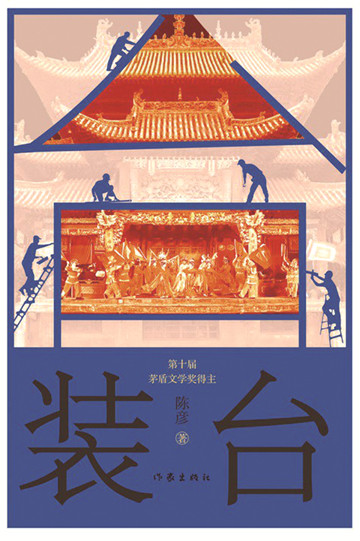

《裝臺》:打開人性書寫的新空間 ——兼及同名電視劇的討論

來源:中國作家網 | 云友讀書會 2021年01月25日08:30

有書友自“云”中來,不亦樂乎?云友讀書會成立于2020年5月,是中國作家網在疫情中聯絡策劃的線上跨校青年交流方式。此讀書會面向熱愛文學的青年,通過線上學術沙龍、讀書分享、主題演講等活動,推動青年學人的文化與學術交流,力求以文會友,激蕩思想。云上時光,吾誰與歸?

生活如麻,真善美似光

王云杉:福克納在諾貝爾文學獎的演說詞中指出:“人是不朽的,并非因為在生物中,唯獨他留有綿延不絕的聲音,而是因為人有靈魂,有能憐憫、犧牲和耐勞的精神。詩人和作家的職責就在于寫出這些東西。”與《水在時間之下》《主角》等借主人公大起大落的人生經歷展現人物頑強、堅韌特質的作品不同,陳彥的《裝臺》讓順子一伙舞臺背后的工作人員成為“主角”,并借順子等“打工人”在社會生活中展現出的善良、寬容、仗義、樂觀、豁達等人性優點,引導讀者朝向“真、善、美”,具有社會與個體的啟蒙價值。《裝臺》正是從小人物出發,發掘著人類所擁有的美好品質,在人性書寫方面打開了新的空間。

張 鑫:在《裝臺》諸多人物形象中,順子的人格是比較復雜的。他身上始終閃耀著真善美的光輝,透著不服輸的韌勁,同時他身上還有阿Q的影子。順子解釋他冬夜看菜地時為何異常耐寒時說:“人哪,只要心里不覺得冷,身子也就不咋冷了。”猴子說他這是“阿Q的精神勝利法”。以往人們提到阿Q總帶著貶義,倒是猴子提醒了我,精神勝利法有時也可以成為支撐人活下去,鼓舞人不服輸的法寶。人們在新世紀理解阿Q及阿Q型人物時,可能需要更加多維的人性視野。

蔣洪利:順子的形象,從某種角度上說,他是當代人生活狀態的剪輯與縮影,他身上凝縮著中國人特有的堅韌精神、責任意識與樂觀態度。故事主要借他與妻女的生活關系、與裝臺人的工作狀態來表現他頑強面對生活的種種打擊、處理生活中的種種矛盾。也正是在他努力尋求照顧好菊花、韓梅、素芬、周桂榮以及裝臺漢子的過程中,一種作為父親、丈夫、工頭的責任意識得到深刻展現。面對一團亂麻的生活窘境,順子從沒說過放棄,而是以自己的方式努力尋求擺脫困境的辦法。順子始終保持著昂揚向上的斗志和積極樂觀的態度,生活的瑣屑非但沒有將他打垮,反而將他磨礪得更加“鋒利”。這樣的形象彰顯出的時代精神感染了眾多讀者,使他們在閱讀的過程中暫時忘記了小人物的悲哀,轉而從中汲取到了勇敢面向生活的力量與激情。

梁 爽:小說里“裝臺人們”的戲在臺下。臺上的主角成了配角,不起眼的裝臺人成了主角。然而,他們卻是困在裝臺的上下左右的活動空間中的被“遙控”的人,只能兢兢業業、堅韌不拔的受活。刁順子雖然一生不順,但生命中的磨難并沒有磨平他內心的善,反使他更能體察人情中的溫熱冷暖。順子的一生像是被人推著走的,他總是承擔著一個接受者的功能。為了裝臺這份工作,點頭哈腰、低聲下氣、被嬉笑謾罵已成為順子生活中的一部分。誠然,順子的性格中有懦弱的一面,但是當他身上背著全隊生計的時候,肩上的責任迫使他不得不忍氣吞聲,其中還多了一份韌性的堅守。此外,順子在整個家庭空間結構中是一個缺位的存在,比如順子很多次回家都是家里出事才匆匆忙忙趕回來。對于順子來說,“家”的功能或許在裝臺的公共工作空間中找到了替補的位置。

刁菊花的變態與悲哀

王云杉:刁菊花形象的復雜性,增加小說的倫理價值,引起人們反思與父母、兄弟姐妹、同學朋友等復雜的社會關系。縱觀整部小說,菊花與父親順子、繼母蔡素芬、妹妹韓梅處于水火不容的對峙關系。然而,從小說的幾個細節來看,菊花與家庭成員親密關系的轉變過程,頗為微妙。菊花與順子的親情疏遠,始于韓梅從高中升入大學的那段時期。在菊花看來,順子資助韓梅升學讀書,無形中轉移了自己“應得”的父愛。由此,菊花將生活中的挫敗、失意和不滿,歸因于順子低下的“裝臺人”身份。同時,菊花總是用生母的視角,觀察繼母蔡素芬的一舉一動。童年時期的菊花聽聞生母遭受“爛貨”的指責,此后,又將這種聲音“移植”到繼母身上,稱她“騷貨”。所以,菊花三番五次地向順子索要生活費卻毫無感恩之心。從菊花與父母的關系來看,中國式子女過度的占有欲和“拒絕長大”的童年情結,是影響家庭親情關系的重要因素。

梁 爽:在作者筆下,菊花是“惡”的存在,可以說她是一個“反成長”的人物,她對于外界始終處于一種敵意的緊繃狀態。菊花在小說中沒有遵循社會既定的發展成長模式,也沒有在成長的經歷中汲取力量,從而獲取內心的成熟與精神的滿足。在小說的最后一節有這樣一句話:“菊花一‘還巢’,過去那音樂就又響起來了,聲音一樣,節奏一樣,叫聲一樣,是那種永不安生的怪叫聲,就是不像唱,只那樣一直沒頭沒尾地反復著。”過去時態的音樂在菊花幾次離家——歸家后反復響起,即使在菊花虐殺狗和自殺未遂、結婚整容之后,菊花的主體地位也并沒有真正被確立起來,咿咿呀呀的音樂隱喻著菊花重復著無聊的生活,菊花的成長表現為一種停滯的、不成熟的狀態。包括整本小說可以說是一種循環式的,結尾菊花回到家后,似乎又重新回到了開頭的情節,順子家帶回來一個女人……

張 鑫:的確,小說中菊花變態心理的根源值得分析。菊花快30歲時的那次露水情緣,雖算不上其心理畸變的根源,但可稱得上是她加速變態的拐點。到裝臺隊“下苦”掙錢的陜北小伙樹生,黑燈瞎火和菊花發生關系,到了白天一睹她真容后,連工錢都沒要就偷偷溜走了。在這里,菊花容顏一見光(即使化了妝),便讓溫柔肉體、省城房產、裝臺隊“老板”千金身份等資本瞬間失效,即使二者的結合能讓樹生“少奮斗十幾年”,他也不要,甚至不惜賠上工錢。這對菊花的打擊不可謂不巨大。

蔣洪利:菊花這個人物為故事注入了強大的戲劇性與沖擊力。菊花是一個自尊心很強的女性。她以刁大軍為榜樣、與烏格格做朋友都是想借此改變自身的身份與地位,以獲得一種社會認同。畢竟她在學習上比不上韓梅、在相貌上不及一般女性,外加她還有一個較為“卑微”的出身以及較為“悲慘”的童年……當這一切從負面施壓時,她只能從物質層面尋求滿足。然而殘酷的現實不斷消解著她的期待與幻想,她以不同的方式報復著父親與繼母,而當譚道貴帶著她去韓國整容時,她重獲自信。然而美容失敗回歸后看到父親又找了一位繼母,她便再次跌入“輪回”的深淵,變得暴躁且“變態”。可以說,正是在理想與現實的巨大反差中,菊花不斷失掉了人性與自我。

電視劇《裝臺》的微妙細節

王云杉:電視劇在人物關系、情節安排、故事氛圍等方面,都與原著小說存在顯著的區別,可以稱為一部“再創造”的作品。從總體上看,電視劇淡化了小說的悲劇意蘊。在小說中,順子等人在搭臺、裝燈的過程中,時常被丁大師、靳導,以及其他人員要求“返工”,他們強忍身體和心靈上的勞累和痛苦,卻不得不表現出熱情周到的服務態度;而在電視劇中,順子異常辛苦的工作狀態被一筆帶過,觀眾最多只能從順子一伙留宿劇場的畫面,猜想他們奔波勞苦的生活狀態。同時,順子在懇求瞿團、鐵寇幫忙辦事的過程中,其老謀深算的心計和百感交集的心理情緒,被電視屏幕做了簡單化的處理。當然,電視劇的部分情節,例如鐵寇與人合伙扣押順子團隊的薪酬,不動聲色地拿走打工人的血汗錢,展現出人在生活中的悲哀和痛苦。電視劇延續了小說的根本精神,為觀眾開啟了一扇人生和社會的大門。

蔣洪利:電視劇突出了順子的人性光輝,弱化了菊花性格中的負面因素。除此之外,還增強了故事本身的地域性,比如對景觀、美食、文化的展示,這是比原著更豐富、更有特色的地方,這也是立足于地域之上的民族精神與民族文化的展現。

梁 爽:雖然電視劇對小說的改動較大,但并沒有降低原著小說的溫度和厚度。從小說走向影視,要改編出大眾喜聞樂見的影視作品并不容易,電視劇《裝臺》更多地貼合了當下普通人的日常生活——人間煙火,風味常存。

張 鑫:關于電視劇對小說的改編,歸納起來不外乎兩點:一是敘事,二是人物。敘事上,電視劇對小說中痛感處理有延續、減弱和增強。前面云杉提到順子的勞累和痛苦,的確,順子在小說中幾乎成了“身心俱疲”的代言人,裝臺忙、家里鬧,里外都得顧,可偏偏上下不討好,不時發作的痔瘡更是雪上加霜。電視劇雖延續了小說中順子的痛感,但又添油加醋式地安排了買衛生巾等戲謔化的情節,以搞笑消解了“扎心”,一定程度上削弱了反思力度。蔡素芬斬骨誤斷指的情節是小說里沒有的,劇中加入這一情節顯然是為了強化蔡的悲情色彩,同時加速其離開西安的步伐(盡管電視劇結尾她還是回到了刁家)。飾演蔡素芬的閆妮在這個環節表現得很出彩,鉆心的疼痛,徹骨的絕望,讓本應撕扯的吼叫悶在喉頭抑成哀婉的顫音。短短幾秒,閆妮演出了蔡的性格,敏感多思、隱忍自卑,這樣的疼痛貫穿著她的生活,刺進了觀眾的心房。

人物上,配角也值得關注。比如劇中的竇老師在書中姓朱,他晚年獨居端履門文廟附近,一生高潔,簞食瓢飲,順子將他認作精神之父。書里朱老師在全篇后四分之一才出場,而劇中竇老師的戲份幾乎貫穿始終。電視劇的改編,在小說的當代生活敘事之中夯實了傳統道德的基石,在批判現實的同時寄托了人性理想。這很容易讓人想到《白鹿原》里的朱先生,陳忠實和陳彥都是陜西作家,朱先生和朱(竇)老師的效法者分別是白嘉軒和刁順子,在兩部改編電視劇中,白刁二人均由張嘉譯飾演,這些看似偶然的細節背后,其實有很多值得細細品味的東西。

(本文發于中國作家網與《文藝報》合辦“文學觀瀾”專刊2021年1月25日第6版)