侯桂新:《華蓋集續編》校讀記

來源:《中國現代文學研究叢刊》 | 侯桂新 2020年04月30日09:16

內容提要:要扎實推進魯迅研究,對魯迅所有作品進行精細校勘是必備的前提。人民文學出版社2005年版《魯迅全集》曾被認為具有校勘精細的優點,但面世以來也被學界發現存在不少問題。僅以《華蓋集續編》為例,通過匯校魯迅手稿、原刊、初版本及全集本,可以發現各版差異甚多。原刊和初版本的訛誤大部分在初版本和全集中得到糾正,但也存在手稿不誤而原刊有誤、原刊不誤而初版本有誤、他版無誤而全集有誤等復雜情形。總計初版本約有錯訛40處,全集約有錯訛10處,通過比對各版,可以發現全集在校勘的原則與方法等方面均存在一些問題。時至今日,對《魯迅全集》進行徹底校勘須立即付諸行動,出版質量更為可靠的匯校本和校注版《魯迅全集》應該提上日程。

關鍵詞:《華蓋集續編》 校勘 版本 匯校 《魯迅全集》

小 引

隨著學術界和魯迅作品的愛好者對文本可靠性的要求日益提高,對魯迅作品乃至《魯迅全集》進行匯校的呼聲也越來越高,并漸成學界共識。王世家、朱正、陳漱渝、劉運峰等前輩學者都有過呼吁,其中,王世家先生明確提出過出版一套校注本《魯迅全集》的設想,[i]并且身體力行,欲以一己之力畢成此事,可惜只完成了一半左右,[ii]不幸辭世。在此之前,對魯迅作品的校勘用力最勤的可能要數孫用先生。孫用以校勘《魯迅全集》為平生宏愿,早在建國前就完成了《魯迅全集校讀記》《魯迅全集正誤表》兩書,并于1950年由作家書屋印行,不過兩書正文分別只有79頁和62頁,囿于當時條件,校勘得相當簡略。1982年,《魯迅全集校讀記》的增訂本出版,書中收錄的校勘實例大大增加,雖然因考慮到全書的篇幅限制等主客觀因素,并未“巨細無遺”地將全部文字差異錄入,不過作者自信“一切比較重要的增刪和修改都已全部錄出”。[iii]這本書的校勘成果直接運用到了1981年版《魯迅全集》的編校中。此后經過不少學者的努力,至2005年版《魯迅全集》問世之初,學界普遍認為這一新版“校勘精細”。但近年隨著學界對校勘的要求不斷提高,學者們不斷發現新版全集校勘仍然不夠精細,存在不少問題,有關指瑕和糾謬文章并不鮮見。只不過,相關文章大都來自學者因應研究需要,在日常閱讀過程中的隨機發現和日積月累,覆蓋面一般不大,系統性較為缺乏,不要說沒有再出現像王世家和孫用兩位先生這樣以整個《魯迅全集》為校勘對象的,以魯迅單本著作全體為對象的都很少。

近期因為工作機緣,筆者對《華蓋集續編》進行了一次盡量徹底的校勘,在此過程中產生了一些心得和想法,是以不避淺陋,向學界作一匯報,以便更好地交流總結,推動魯迅作品的校勘工作。

一、版本選擇與校勘經過

《華蓋集續編》收魯迅1926年所作雜文等32篇,另1927年所作1篇,其中包括《記念劉和珍君》等名文。原文分別發表于《語絲》《莽原》《國民新報副刊》《京報副刊》《世界日報副刊》《波艇》《北新》等刊。該書1927年5月由北京北新書局初版,至1935年9月印行第6版,內容并無改動。1938年被收入魯迅全集出版社出版之《魯迅全集》第3卷,1941年由魯迅先生紀念委員會編入《魯迅全集》單行本“著述之部之9”,內容同初版。[iv]建國后先后被收入人民文學出版社各版《魯迅全集》第3卷。

在魯迅的20多種自編創作文集中,《華蓋集續編》的版本沿革相對比較簡單,前后沒有什么大的變動。此外,相對于《吶喊》等的初版本差錯較多,往往達一百多處,《華蓋集續編》的初版本校勘情況可謂良好,全書錯訛約為40處。又考慮到書中所收各文的手稿只有兩篇保存下來,其中之一還是殘篇,[v]因此本次匯校即選擇1927年北京北新書局初版本作為底本,[vi]以手稿、原刊及人民文學出版社2005年版《魯迅全集》第3卷(以下簡稱“全集”)為參校本。

在決定專心從事此項匯校工作之后,因為用于匯校的底本(影印本)、手稿(影印本)與全集筆者早已收藏,因此在資料方面只余下原刊的搜求匯集。得益于近年來舊書刊被大規模掃描和收入網絡數據庫的利好以及學友的幫助,這項工作在短短幾天內即基本完成。[vii]接下來在進行具體匯校時,為了讓自己沉下心來,全神貫注,我決定先不參考任何前賢成果,空無依傍,對文本進行“素讀”,以保證能最大限度地發現各版的差異之處。由于手稿嚴重不全,全集差錯很少,因此我把重點放在原刊和初版本的對勘上,逐字逐句進行。在對勘過程中發現兩者有任何差異,無論是文字還是標點,都及時記錄并填入匯校表中。將原刊和初版本對勘完成后,再按同樣的程序,將初版本和全集進行對勘。此后,再將手稿和初版本進行對勘。當然,這只是工作的一般程序。實際過程中,遇有疑難處,需要各版互校,也常出現將所有版本擺滿案頭的情形。

如此就完成了第一遍匯校工作。第二遍則參考現有校勘成果,查漏補缺。重點是對照孫用先生《魯迅全集校讀記》(1982年版)中的《〈華蓋集續編〉校讀記》,以及自2005年版《魯迅全集》出版以來學界公開發表的校勘成果中所有與《華蓋集續編》有關的部分,對相關文本進行復核,確認個人失校的案例,將其補充進匯校表,以使工作相對完善。

在此基礎上,為了盡量減少遺漏,再沉下心來,重復第一遍的工作,作為第三遍。三遍之后,工作方告大體完成。從2019年9月初到10月底,前后歷時近兩個月。

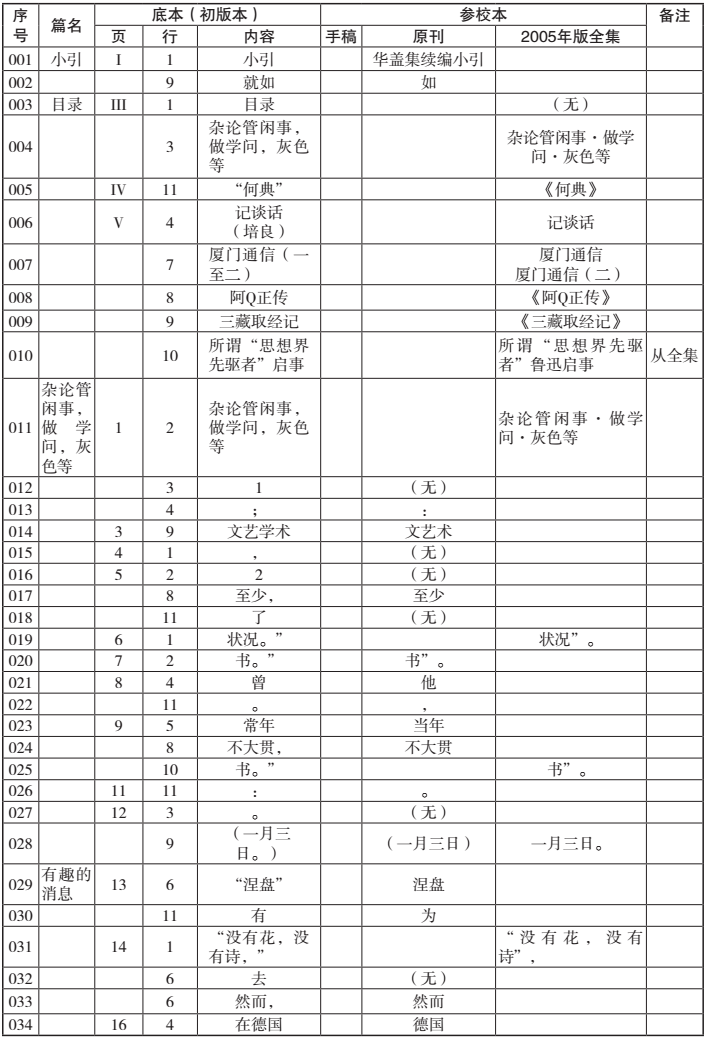

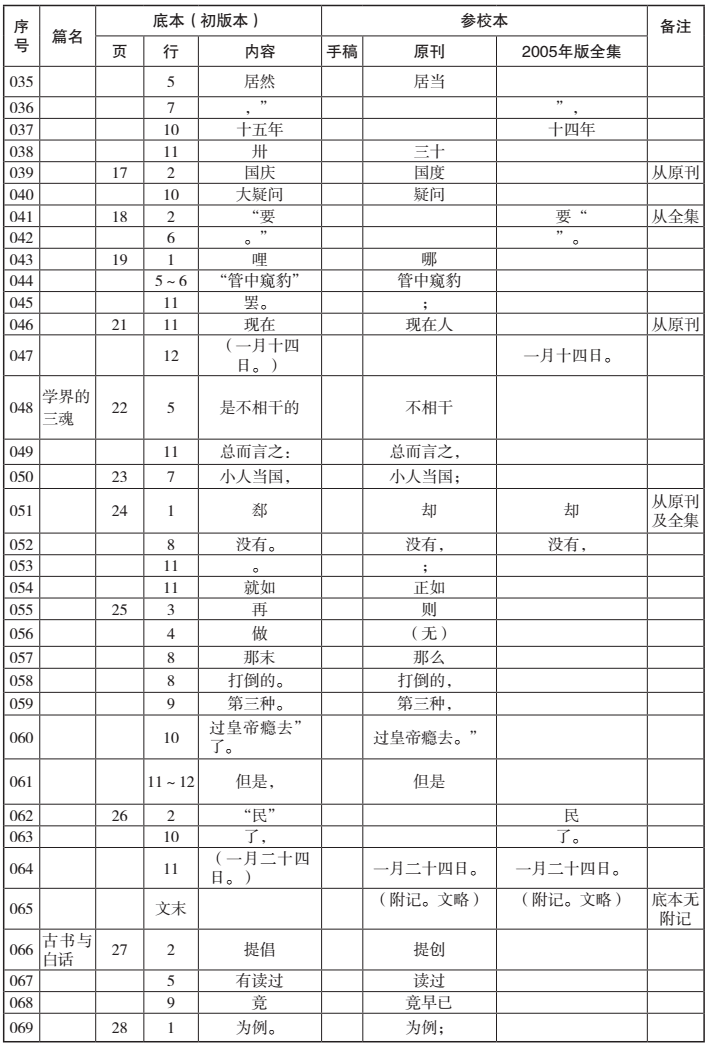

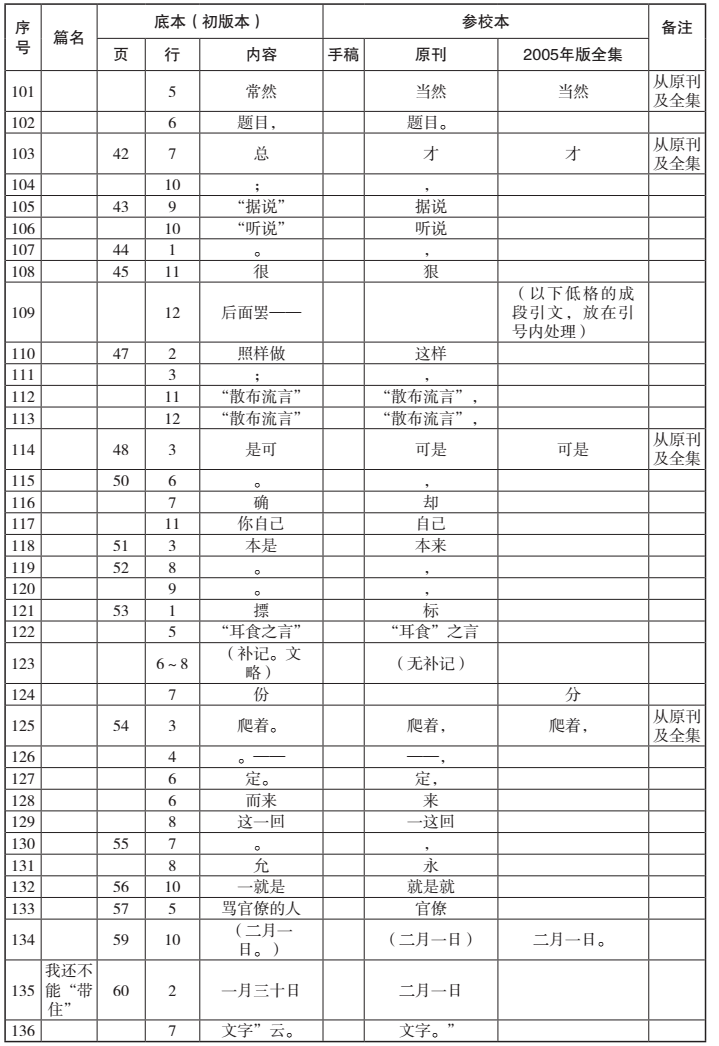

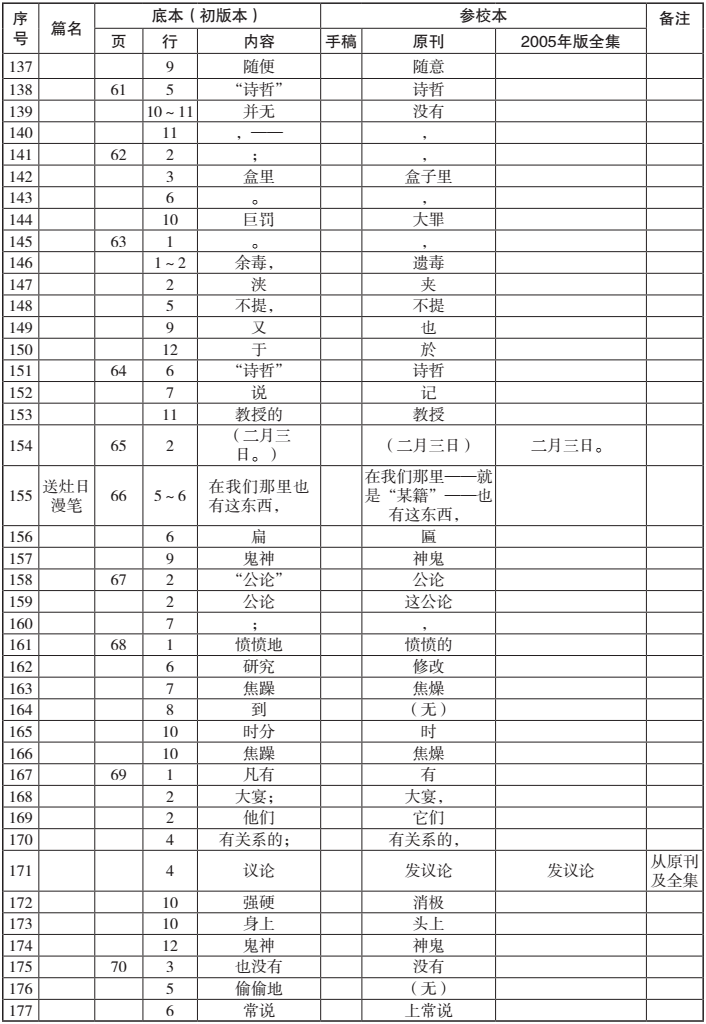

二、校勘成果與案例舉隅

本次校勘的最終成果集中反映在文后所附校勘表中。通過此次細致校勘,發現不同版本的差異之多令人驚訝:手稿只有兩篇,但和初版本對應兩文的差異達70余處;原刊和初版本的差異多達800余處;全集和初版本的差異則有100余處。排除繁簡字、異體字、通假字以及不同時代標點寫法和用法差異等“無關大雅”的情形,余下的“實質性”差異仍然不少,例如原刊和初版本可對文意表達產生影響的差異仍余400多處,初版本和全集的差異有近30處。這些實質性差異并非都存在正誤問題,但多數是原刊存在訛誤,在初版本中得到更正,初版本中存在的訛誤,又在全集中被糾正。但也存在相反的例子,如手稿不誤,原刊有誤;原刊不誤,初版本有誤;等等。所謂后出轉精,有時并不盡然。全集修正了其他各版的大多數錯訛,但也存在他版不誤,而全集有誤的例子,其中包括全集在“擇善而從”的過程中選錯了對象的例子,甚至還有全集“擅改”而導致失誤的例子。所以實際情況相當復雜,需要仔細一一辨析。限于篇幅,以下只能選擇其中一些較為典型而重要的例子,按照手稿、原刊、初版本、全集的順序,分成十種情況,加以分析說明。其中,前三種情況涉及手稿,后七種則只與原刊、初版本或全集有關。每一種情況下所舉例子,以在書刊中出現先后為序。欲知各版差異的全貌,則請參見文末校勘表。(校勘表略。詳參《中國現代文學研究叢刊》2020年第4期)

第一種情況:手稿無誤,原刊、初版本及全集皆誤。

例1:那方法是請景公使人送他們兩個桃子,說道,“您三位就照著功勞吃桃罷。”(《再來一次》,原刊1926年6月10日《莽原》半月刊第11期)

手稿上的“您”并非魯迅手書,而來自手稿中所貼剪報。雖然字跡較為漫漶,但仍可辨認。然而其他各版都誤認作“你”。從句意上看,這是景公派去的使者對公孫接等三位功臣說話,理應尊敬對方,以“你”相稱未免失禮。

例2:但據我看來,他其實并未落水,不過“安住”在租界里而已;北京依舊是他所豢養過的東西在張牙舞爪,他所勾結著的報館在顛倒是非,他所栽培成的女校在興風作浪:依然是他的世界。(《再來一次》)

手稿上“而已”之后是分號,其他各版都作冒號。這是由于標點形似,編者辨認不細所致。從表意看,分號前講“他”(章士釗)安住在租界(天津)里,分號后講北京的情形;正因為北京“依然是他的世界”,所以“他”才能“‘安住’在租界里”。意思與邏輯都很明白。被誤認作冒號后,不但容易產生歧義,使人有可能誤以為“租界”即指北京,這明顯不合事實,而且句中還有下一個冒號,兩個冒號連用不合語法。

例3:我曾經說過,中華民國的官,都是平民出身,并非特別種族。雖然高尚的文人學士或新聞記者們將他們看作異類,以為比自己格外奇怪,可鄙可嗤;然而從我這幾年的經驗看來,卻委實不很特別,一切脾氣,都與普通的同胞差不多,所以一到經手銀錢的時候,也還是照例有一點借此威風一下的嗜好。(《記“發薪”》,原刊1926年8月10日《莽原》半月刊第15期)

手稿上“都與普通的同胞差不多”一句中的“都”,在其他各版中都作“卻”。這也是因為形近而誤。從原文看,魯迅在此處是強調官員與普通人的相同之處,“一切……都”、“都……差不多”與“也還是”的連接順理成章。如果作“卻”表轉折,則與文意不合,而且前有“卻委實不很特別”,后面緊接著“卻與普通的同胞差不多”,意思重復,然而使用表示轉折的關聯詞“卻”,自相矛盾。

例4:我看自己的條子上,寫的是九十九元,心里想,這真是“人生不滿百,常懷千歲憂……”(《記“發薪”》)

手稿上“憂”字之后原有句號,但被作者涂去,形成一個較大的墨團。其他各版恢復了這個句號,應屬認讀失誤或沿襲錯誤。

第二種情況:手稿及原刊無誤,初版本有誤,全集同手稿及原刊。

例5:而我那時和這位后來稱為“孤桐先生”的,也毫無“睚眥之怨”。(《再來一次》)

手稿及原刊中的逗號,在初版本中被排印成了句號,這是一個明顯的錯誤,全集糾正了過來。

例6:接過條子之后,我便特別多點了兩個頭,以表示告別和感謝之至意。(《記“發薪”》)

手稿及原刊中的“特別”,在初版本中被排印成了“待別”,形近而誤,全集糾正了過來。

例7:這所謂“他”者,是指總長或次長而言。此時雖然似乎所指頗蒙朧,但再掘下去,便可以得到指實,但如果再掘下去,也許又要更蒙朧。(《記“發薪”》)

手稿及原刊中的第二個“下去”,在初版本中被排印成了“上去”,初看似乎也通,而且以“上去”和“下去”相對,頗有幾分幽默感。但這是沒有根據的臆測,因此全集仍作“下去”。

第三種情況:手稿有誤,原刊、初版本及全集作出修正。

例8:覓得一位聽差,問明了“親領”的規則,是先到會計科去取得條子,然得拿了這條子,到花廳里去領錢。(《記“發薪”》)

手稿中的“然得”意為“然而需要”,和前面的“先到會計科去取得條子”形成轉折關系。但仔細體會,此處只談到行動的先后,語意并無轉折。原刊將“然得”改成“然后”,初版本及全集仍之。推測是由于“得”與“後”(“后”的繁體字)形近,魯迅在寫作時出現了手民之誤。

第四種情況:原刊無誤,初版本有誤,全集從原刊。

例9:或者在白話文之類里找出一點古氣,反過來替古董增加寵榮。(《古書與白話》,原刊1926年2月2日《國民新報副刊》)

原刊上的“反過來”在初版本中被排印成了“及過來”,“及”字形近而誤。全集從原刊。

例10:我不過說,發議論和請吃飯,現在還是有關系的;請吃飯之于發議論,現在也還是有益處的;雖然,這也是人情之常,無足深怪的。(《送灶日漫筆》,原刊1926年2月11日《國民新報副刊》)

原刊上的第2處“發議論”在初版本中作“議論”。原文是將“發議論”和“請吃飯”對舉,因此少一“發”字,屬于漏排。全集從原刊。

例11:但各種評論中,我覺得有一些比刀槍更可以驚心動魄者在。這就是幾個論客,以為學生們本不應當自蹈死地,前去送死的。倘以為徒手請愿是送死,本國的政府門前是死地,那中國人真將死無葬身之所,……(《“死地”》,原刊1926年3月30 日《國民新報副刊》)

原刊上“前去送死的。倘以為徒手請愿是送死,本國的政府門前是死地,”共近30字,在初版本中被漏排,造成文意不連貫。全集從原刊,恢復了這些文字。

例12:安岡氏又說,“去今十余年前,有……稱為《留東外史》這一種不知作者的小說,似乎是記事實,大概是以惡意地描寫日本人的性底不道德為目的的……”(《馬上支日記(三)》,原刊1926年8月2日《語絲》周刊第90期)

原刊上的“日本人”,在初版本中作“日本”,漏排了“人”字。“不道德”可以形容一個國家的人,但不能用以形容一個國家,所以“人”字不可少。全集從原刊。

第五種情況:原刊無誤,初版本有誤,全集從初版本,同誤。

例13:我想,照著境遇,思想言行當然要遷移,一遷移,當然會有所以遷移的道理。況且世界上的國度很不少,古今中外名流尤其多,他們的軍旗,是全都早經豎定了的。(《有趣的消息》,原刊1926年1月19日《國民新報副刊》)

原刊上的“國度”,初版本作“國慶”,全集仍之。原文此后列舉了許多“古今中外名流”所豎的“軍旗”即其思想主張,可以印證前詞必為“國度”無疑。“國慶”極不通,全文無一處說到與“國慶”有關的事情。此為形近而誤的又一例。

例14:至于將來,自有后起的人們,決不是現在人即將來所謂古人的世界,如果還是現在人的世界,中國就會完!(《有趣的消息》)

原刊上的第二個“現在人”,在初版本及全集中都被漏掉了“人”字。這一句中出現了兩處“現在人”“的世界”,二者一脈相承,不應有變。聯系魯迅的思想,他一貫重視人本身的覺醒和改變,因此句中的這個“人”字必不可少,意謂假如現在的中國人不思改變,到了將來,還是只有這樣的人,那么中國將毫無前途。漏掉這個“人”字,雖然貌似勉強可以讀通,但意思已經大變了。

例15:其實吳先生的“用講話體為文”,即“其貌”也何嘗“與黃口小兒所作若同”。(《古書與白話》)

原刊上所引的“與黃口小兒所作若同”是章士釗《再答稚暉先生》中的原話,是一個整體,初版本和全集都將“與”字提出,放在引號之前,這樣一來便破壞了引文的整體性,造成了文氣的斷裂。

例16:這問題我僅知道一點兒,就是曾在新潮社看見陳源教授即西瀅先生的信,說及我“捏造的事實,傳布的‘流言’,本來已經說不勝說”。我便在《學界的三魂》后面加了一些附記,送給《語絲》付印了。送出后一想,不禁好笑;人就苦于不能將自己的靈魂砍成醬,因此能有記憶,也因此而有感慨或滑稽。(《不是信》,原刊1926年2月8日《語絲》周刊第65期)

原刊上的“我便在《學界的三魂》后面加了一些附記,送給《語絲》付印了。送出后一想,”共約30字,在初版本和全集中都被刊落,造成前后語義很不連貫,“不禁好笑”出現得十分突兀。初版本在排印過程中,存在幾處脫文的情況,這是最為嚴重的一例,因為直到全集都沒有補上。

例17:他似乎很相信Smith的Chinese Characteristics,常常引為典據。(《馬上支日記(二)》,原刊1926年7月26日《語絲》周刊第89期)

原刊上的“Characteristics”在初版本和全集中都作“Characteristies”,將第三次出現的字母“c”認成了“e”,也是形近而誤的一例。

第六種情況:原刊有誤,初版本無誤,全集從初版本。

例18:皇帝一自覺自己的無上威權,這就難辦了。既然“率土之濱,莫非王土”,他就胡鬧起來,還說是“自我得之,自我失之,我又何恨”哩!(《談皇帝》,原刊1926年3 月9 日《國民新報副刊》)

原刊上所引用的“率土之濱,莫非王土”顯然有誤,因此魯迅在編集時將其更正為“普天之下,莫非皇土”,這一改動出現在初版本和全集中。

例19:沉默呵,沉默呵!不在沉默中爆發,就沉默中滅之。(《記念劉和珍君》,原刊1926年4 月12日《語絲》周刊第74期)

《記念劉和珍君》中的這個名句,在原刊上出現了兩處排印錯誤,“就”后漏了個“在”字,“滅亡”錯成了“滅之”。初版本作出了修正,全集從之。

例20:希望是附麗于存在的,有存在,有希望,便有希望,便是光明,……(《記談話》,原刊1926年8月28日《語絲》周刊第94期)

原刊上“有存在,有希望,便有希望,便是光明”不通,源于排版時出現了倒錯,初版本調整為“有存在,便有希望,有希望,便是光明”。全集從之。

第七種情況:原刊及初版本皆誤,全集徑改無誤。

例21:要是錯了,即使月久年深,也決不惜追加訂正,例如對于汪源放先生“已作古人”一案,其間竟隔了幾乎有兩年。(《不是信》)

原刊及初版本上的“汪源放”是一個寫錯的名字,全集將其徑改為“汪原放”,正確。

例22:中華民國十六年三月十八日,段祺瑞政府使衛兵用步槍大刀,在國務院門前包圍虐殺徒手請愿,意在援助外交之青年男女,至數百人之多。(《無花的薔薇之二》,原刊1926年3月29日《語絲》周刊第72期)

“三·一八”慘案發生于1926年,即民國十五年。魯迅寫作時可能因為情緒熱烈,出現了一個小失誤,誤寫成了“十六年”。文章發表和收入初版本時,這一錯誤都沒有得到糾正。全集將“十六年”徑改為“十五年”,正確。

例23:至少,也當浸漬了親族,師友,愛人的心,縱使時光流駛,洗成緋江,也會在微漠的悲哀中永存微笑的和藹的舊影。(《記念劉和珍君》)

原刊及初版本上出現的“緋江”顯然不通,“江”可能源自對手稿“紅”字的誤認。全集將“緋江”徑改為“緋紅”,合情合理。

例24:其實是何嘗有這么一個“黨”;只是“虛無主義者”“或虛無思想者”卻是有的,……(《馬上支日記(二)》)

原刊及初版本將“或”排印進引號內,顯誤。全集將其改排在引號外,正確。

例25:四圍的人家不多,我所知道的最近的店鋪,只有一家,買點罐頭食物和糕餅,掌柜的是一個女人,看年紀大概可以比我長一輩。(《廈門通信》,原刊1926年12月《波艇》月刊第1號)

原刊及初版本上的“買”,被全集徑改為“賣”。仔細推敲,作“買”的話,也不是全無道理,指的是“我”從這家店鋪買東西。但這樣一來,幾個分句的(隱含)主語不一致,轉換不自然。改作“賣”要合理得多。

需要指出的是,以上幾例,雖然全集編者都改對了,但從校勘文獻的角度講,這樣做是不妥的。至少,編者對于有改動的地方,需要加注說明,以使讀者能夠追溯。其實《魯迅全集》的日記卷就是這樣做的,對作者的手民之誤等加以校正時,在注釋中有說明。這種做法應該推廣到其他各卷。

第八種情況:原刊及初版本引文有誤,全集擅改,不妥。

例26:不是“縱筆所之,輒數萬言”么?(《古書與白話》)

魯迅此處引用的是章士釗《再答稚暉先生》里的話,原文是“縱筆所之。輒萬數千言”,魯迅的引文與之不盡相符。但這只能算引用上的小失誤,而不是絕對的錯誤,而且這種失誤恰好代表了魯迅對被引文字的認知。魯迅作品中這種引文上的小差錯很多,本不必處理。全集的編者通過核對所引原文,將魯迅的引文修正為“縱筆所之,輒萬數千言”,這是在幫魯迅改文章,不妥。

第九種情況:各版皆誤,需要修正。

例27:第一章就是Smith說,以為支那人是頗有點做戲氣味民族,精神略有亢奮,就成了戲子樣,一字一句,一舉手一投足,都裝模裝樣,出于本心的分量,倒還是撐場面的分量多。(《馬上支日記(二)》)

這一段話中“出于本心的分量,倒還是撐場面的分量多”很費解,但對照原刊、初版本和全集,無不如此,并無異文。實則前半句脫一“少”字,與后半句的“多”字形成對照。因此這一部分原文應作“出于本心的分量少,倒還是撐場面的分量多”。[viii]

第十種情況:原刊表述被初版本修正,形成異文,無關正誤。

例28:所以他的遣辭用典,有許多地方是惟獨熟于大小故事的人物才能夠釐然有當于心,從青年看來,第一是驚異于那文辭的滂沛。(《古書與白話》)

原刊上的“釐然有當于心”語出《莊子》,是魯迅非常喜歡的一個用語,早在1909年寫作《域外小說集·序言》時就曾引用過。但《古書與白話》一文,批評的是讀古書,提倡的是白話文,因此在文中引用這句較為偏僻的古語,會對全文的說理形成一定損害。所以魯迅在編集時,將其修改為通俗易懂的“了然”,全集仍之。“釐然有當于心”與“了然”意思近似,無所謂正誤,但考慮到語境,卻有適當與否及優劣之別。

例29:灶君升天的那日,街上還賣著一種糖,有柑子那么大小,在我們那里——就是“某籍”——也有這東西,然而匾的,像一個厚厚的小烙餅。(《送灶日漫筆》)

原刊上在介紹家鄉土產時,順便暗引了源自陳西瀅的“某籍”一語,以為諷刺,順帶一擊。這是魯迅雜文的常用筆法。但在編集時,由于時過境遷,魯迅已缺乏與之糾纏的“余興”,于是把它刪掉了,只剩下“在我們那里也有這東西”。全集從之。揣摩魯迅對作品的類似修改,有助于理解他心境的變化。

例30:會稽至今多竹。竹,古人是很寶貴的,所以曾有“會稽竹箭”的話。然而寶貴它的原因是在可以做箭,用于戰斗,并非因為它“挺然翹然”像雞巴。(《馬上支日記(三)》)

作為一位現實主義作家,魯迅在對筆下的人物進行語言描寫時,為了達到逼真的效果,有時會引用一些人物的粗話。但本例并非這種情況,而是在作者的敘述語言里出現了一個穢詞。魯迅在編集時對此感覺不妥,因此將口語色彩強烈的“雞巴”改成了具有學理性的“男根”,以與文中討論日本學者著作的內容和文風相符。全集仍之。

三、關于“校勘魯迅”的思考與建議

對魯迅的作品進行全面校勘也即“校勘魯迅”[ix]的必要性是毋庸置疑的,但有沒有校勘實踐,對此事緊迫性的感受和認識會大不一樣。之前我注意到倡言此事的學者,大都參加或負責過《魯迅全集》其中一卷或數卷編注修訂工作,他們有切身體會,所言切中肯綮。但只有自己投入進去,才會發現問題遠比想像的繁多而復雜。就在幾年之前,當我翻閱《魯迅全集》的時候,雖然不時發現注釋方面的一些失誤,但對于本文并無懷疑,天然地以為經過幾代學者的認真校勘,2005年版全集應該已成“定本”,偶然遇到費解的地方,也就放過去了,以為原文本來如此。2014年,魯迅著作的初版本被集中影印,我在閱讀這些單行本時,發現了一些文字上的錯訛,但總體上并不影響閱讀。至于原刊,則看得不多,也沒有遇到大的障礙。然而此次匯校《華蓋集續編》,卻極大地改變了我的慣有印象:我在“素讀”全集版時,只碰到兩三處有疑問的地方,經過匯校,發現錯訛不下于10處(參見上文舉例),此外還有幾處存疑的地方;單看初版本,找出錯訛約10處,匯校以后,發現多達約40處;至于原刊,錯訛總計達數百處。對于專業研究人員來說,這些統計數字簡直令人觸目驚心!時至今日,對于“國家元典”[x]《魯迅全集》進行一番徹底校勘,就算不能說是迫在眉睫,但確實已經到了立即付諸行動的時候了。

在中國,編訂出版《魯迅全集》一直是文化生活乃至政治生活上的大事,國家為此投入了大量人力物力,從1938年版、1958年版、1981年版到2005年版,每一次新版,編校質量都較前有顯著提高。但為何直到2005年版,仍然存在不少問題?其中原因,大約有以下數端。其一,正如古人所言,“校書如掃落葉,隨掃隨有”,如果作品總量較大,年代較久,版本眾多,任何個人不管如何細心,想要校出所有差錯幾乎是不可能的。辛德勇教授認為,“校勘古籍,無人能畢其功于一役”,[xi]校勘《魯迅全集》同樣如此。我在拜讀孫用先生《魯迅全集校讀記》的過程中,非常欽佩這位前輩學者的細致認真,他在書中列出的《華蓋集續編》的校例,約有20條是我在匯校時沒有發現而讓其從眼皮底下溜走的,不過我發現的上百條他也沒有注意到,包括一些重要異文。本文上舉30例都本于我的獨立發現,其中和孫用先生“暗合”的只有9例(例7、例10、例11、例14、例16、例18、例28、例29、例30)。這樣說并非苛求前賢,而是說明校勘工作的繁難。其二,雖然編校《魯迅全集》受到有關方面高度重視,但根據有關人員回憶,實際參與校勘工作的人員似乎并不多,主要就是由各卷修訂負責人承擔。相對于一卷甚至數卷的校勘工作量,個人的力量是非常有限的。其三,校勘的原則與方法有值得商榷的地方。各版《魯迅全集》都以前一版為底本,往前一直追溯下去,這一底本通常又是以手稿(如果保存齊全)或某個單行本(初版本或改定本)為最終的底本或“祖本”。在具體校勘過程中,因為以“定本”或“善本”為追求目標,雖然原則上講究擇善而從,但因為底本被普遍認為具有優先性,有時會導致參校本的價值降低,而忽略了參校本的合理因素,從而出現上文所述第五種情況(例13-例17),即原刊無誤,底本有誤,全集從底本同誤的情形。至于編訂者擅改原文,更是有違校勘學的一般原則。

以上主要以2005年版《魯迅全集》第3卷(實則只涉及第3卷中的《華蓋集續編》)為例,說明該版全集校勘中存在的一些問題。如果考慮到其他各卷,當然問題會更多,包括各卷編校體例并不統一,此處無法詳述。要提高魯迅作品的校勘質量,可以改善的地方很多,以下提出幾點個人建議:其一,以匯校法為基本方法,將手稿、原刊、初版本、改定本、全集本等重要版本搜集齊全,根據具體情況確定底本和參校本。但須注意,選定底本只是為了工作的方便,具體匯校時要對所有版本一視同仁。其二,參與校勘的學者應當認真,認真,再認真,細心,細心,再細心,擦亮眼睛,不放過任何一個文字和標點,以實事求是和高度負責的態度參與其事。要特別注意形近而誤、脫文、漏字、衍字等情況。整個工作至少進行三遍。個人工作完成后,最好請同行加以復核,盡量減少失誤。其三,校勘工作完成后,出版魯迅作品可以有兩種思路,一是向大眾讀者提供定本或善本,這就需要特別注意真正做到“擇善而從”;一是向專業讀者提供匯校本,這就需要詳出校記,客觀呈現所有較為重要的異文,以復現作品的歷史原貌為目標,除了對少數能夠確定正誤的異文加以提示,對于大部分異文,編者無需提供意見,而讓讀者自作判斷。

近年來,中國現代文學研究界在史料文獻研究方面取得了不錯的成績,但學者們普遍認為距離建成一門成熟的中國現代文學文獻學(史料學)學科還有較遠的距離。我認為,這門學科的成熟,其表現之一應體現在校勘學方面,包括制定學界公認和通用的校勘準則和方法,而在實踐方面,則是出版一批質量可靠的匯校本或校注本現代經典作家全集。這方面,《魯迅全集》的改進擁有最好的基礎和條件,理應成為一個示范和突破口。期待在不久的將來,能夠看到一套包括魯迅所有著譯作品在內的名副其實的匯校本“全集”,而在現有全集中具有最高質量的注釋版即2005年版《魯迅全集》也能進一步提升編校質量,增出校記,升級為校注版《魯迅全集》。到那時,也許我們就可以說,中國現代文學文獻學(史料學)已經初步建立起來了。

2019年10月9日初稿,10月29日修訂,2020年1月12日定稿。

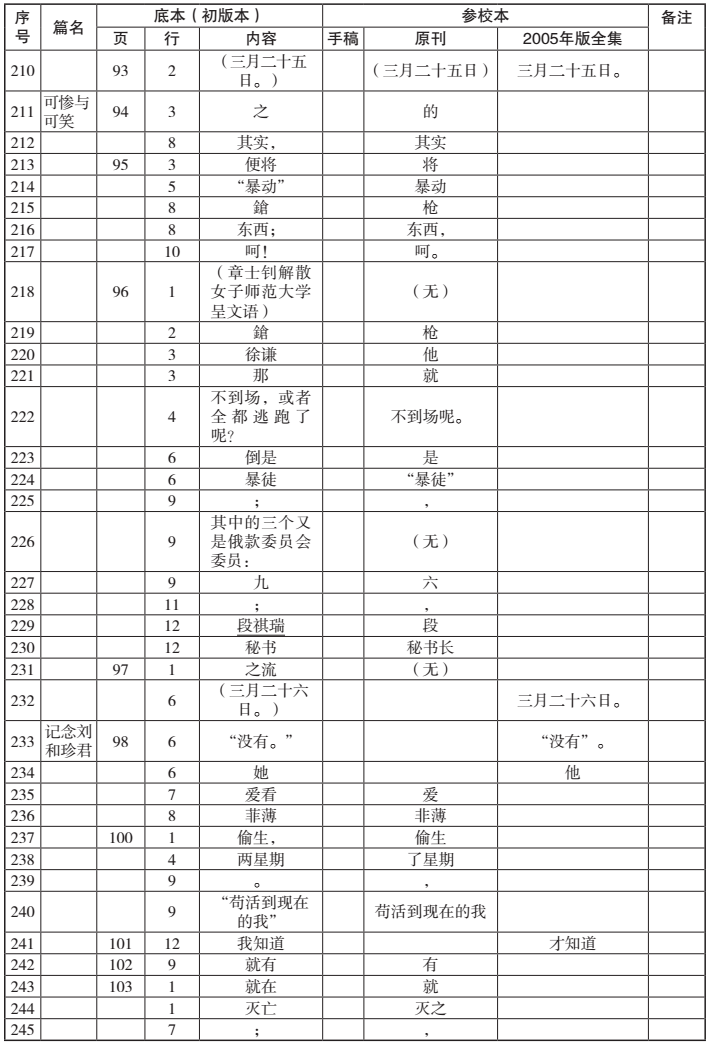

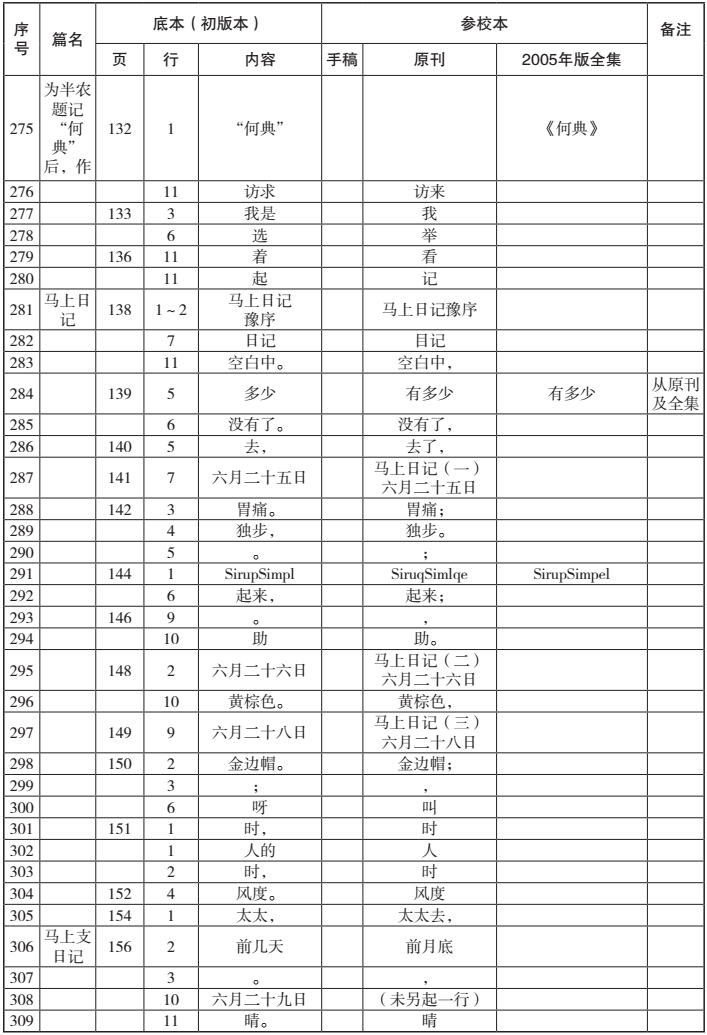

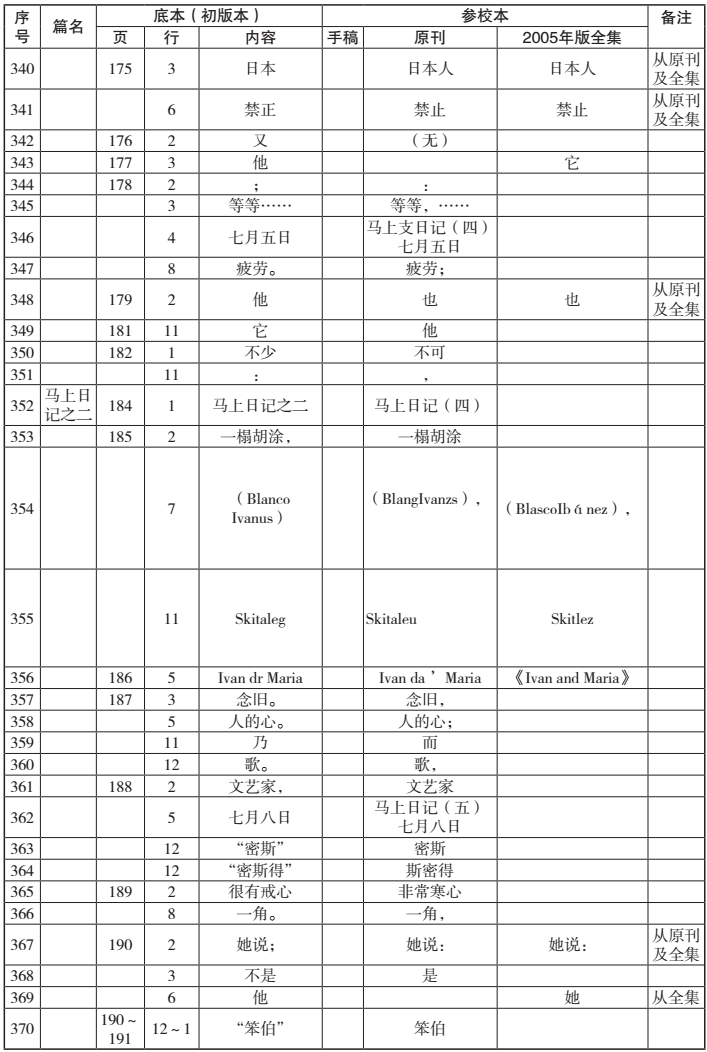

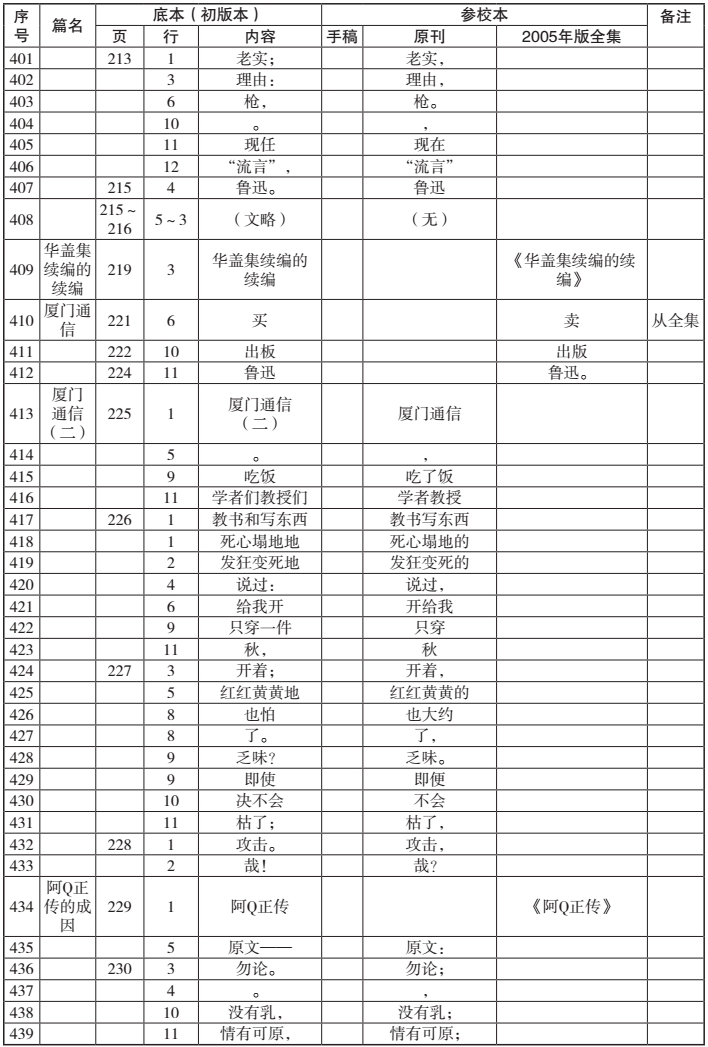

附錄:《華蓋集續編》匯校表

注釋:

[i]王世家:《〈魯迅全集〉第七卷校勘札記》,《魯迅研究月刊》2007年第6期。

[ii]參見王世家、李林榮:《我和〈魯迅著譯編年全集〉——2017年9月29日在北京“對話魯迅”研討會上的發言》,《現代中文學刊》2019年第1期。

[iii]孫用:《魯迅全集校讀記·小引》,湖南人民出版社1982年版,第3頁。

[iv]參見周國偉編著:《魯迅著譯版本研究編目》,上海文藝出版社1996年版,第110-114頁。

[v]保存下來的兩篇手稿分別是《再來一次》與《記“發薪”》(殘篇),收入人民文學出版社2014年版《魯迅手稿叢編》第2卷。

[vi]實際使用的是中央編譯出版社2014年的影印本。

[vii]受限于客觀條件,《空談》(初刊1926年4月10日《國民新報副刊》)與《廈門通信》(初刊《波艇》月刊第一號,1926年12月出版)兩文此次未能見到原刊。附表中關于《空談》的校勘參考了孫用《魯迅全集校讀記》(湖南人民出版社1982年版)。

[viii]這樣的理解和思路來自楊華麗教授的建議,特此致謝。

[ix]陳漱渝:《校勘·魯迅校勘·校勘魯迅——魯迅文獻學研究之一》,《關東學刊》2019年第4期。

[x]語出黃海飛:《1958年版〈魯迅全集〉的編注考釋》,《中國現代文學研究叢刊》2018年第9期。

[xi]辛德勇:《“校書猶掃落葉,隨掃隨有”——從〈史記新本校勘〉講起》,2018年1月31日《光明日報》第16版。