宮立:“他有的是生命力”——《李健吾文集》補遺略說

來源:《現代中文學刊》 | 宮立 2020年04月27日08:24

正是李健吾的子女意識到“父親的一生,從劇作、小說、散文,甚至詩歌、翻譯、中國文學評論、法國文學研究、文學編輯工作,各方面,確實是一位成就杰出的學者”,所以才會“帶著對父親的真摯的愛和深沉的懷念收集和整理他的遺作”,在眾人的支持下,使多達550萬字的《李健吾文集》得以問世。但遺珠之憾在所難免,編者坦言“《李健吾文集》并不是《全集》”,部分文章未能收錄,其中一個主要原因是“在時代的動亂過程中,許多工作部門變遷,或者資料被毀,根本無法收集”1。筆者在翻閱現代文學期刊時,就找到了《李健吾文集》失收的數篇集外文,于是結合相關資料,略作鉤沉。

一

11卷的文集就有四卷是戲劇創作,所占的分量不可謂不多。單是文集就收錄了李健吾創作、改編的劇本多達42部,正如《李健吾文集·戲劇卷》的編者所言,“在戲劇這個天地里,健吾先生的影響和成就,當以劇本創作為大。他主要是一位劇作家”2。編者在編輯戲劇卷時,在劇本的后面都附錄了李健吾自己為劇本所寫各類文字,比如附告、序、跋、后記等。這些附錄文字為我們研究李健吾的戲劇創作提供了第一手的資料。新找到《小戲一出》《〈青春〉以外》同屬于這類附錄文字,為我們研究李健吾的戲劇創作(《這不過是春天》和《青春》)提供了新的研究資料。

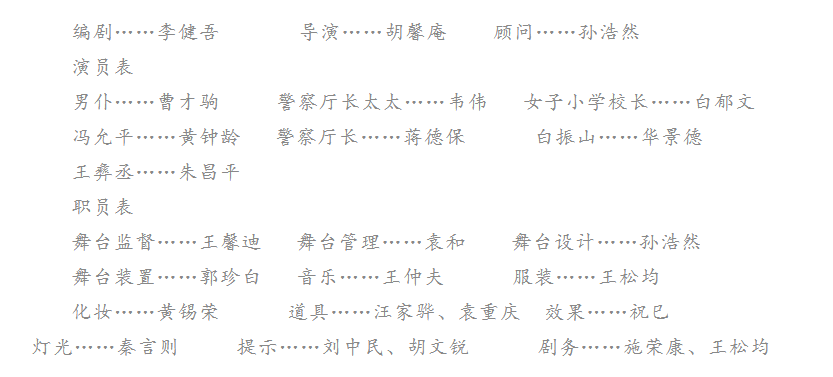

三幕話劇《這不過是春天》發表于《文學季刊》第1卷第3期,1940年修改后由上海文化生活出版社初版。文集在收錄《這不過是春天》的同時,附錄了李健吾不同時期寫下的相關文章:《失敗者言》《這不過是春天·序》《放下〈這不過是春天〉》《〈這不過是春天〉后記》。《小戲一出》又為我們梳理《這不過是春天》的演出史、接受史提供了新的文獻資料。在《這不過是春天·序》中,李健吾列出了1935年10月12至13日中國留日同學公演《這不過是春天》的角色分配,筆者也開列一下上海“金城業余劇人”排演的陣容:

李健吾在《小戲一出》的開頭說,《這不過是春天》“這出小戲太樸素了,沒有力量來吸現在的觀眾”。他在《放下〈這不過是春天〉》也說過類似的話,“這是一出小戲。小到不能再小。沒有人生的濤波,也沒有政治的動蕩,社會的絮亂。有的也就是一些些比照。好像蜻蜓點水,作者的筆致只是一點點的觸磕,輕輕一滑,連一個停棲的痕跡也不留給觀眾欣賞。它不撼動。它是一股香,做到的頂多也不過是裊裊”3。當然這只是作者的自謙而已,當不得真。

接著,李健吾在文中說,“《這不過是春天》是一出倒霉的禁戲,公安局禁,學校也禁,十多年前我在北平經過那么一出喜劇,后來我到了上海,在民國廿五年夏天,我在真如收到遠迢迢從長安寄來的一封信,署名是‘你的一個無名的讀者’”。《<這不過是春天>后記》就提到作者應貝滿女中學生的邀請觀看了她們演出的《這不過是春天》,第一女中在舉行游藝大會時也曾把它作為其中一個很重要的活動推出,但最終被公安局下令禁演。”“你的一個無名的讀者”也曾在信中提到,《這不過是春天》“怎樣在學校遭受當局禁止”。李健吾一直念念不忘這出抒情詩似的小戲,因為這是他“第一次對于戲劇認真的嘗試”4。

五幕喜劇《青春》,最初刊于1946年1月、2月的《文藝復興》第1卷第11期、第12期,文化生活出版社1948年11月出版單行本時,李健吾只寫了一百多字的跋。由跋可知,由費穆導演的《青春》曾在上海的卡爾登戲院上演,“受到觀眾廣泛的歡迎,連演三個月不衰”5。李健吾之所以寫《〈青春〉以外》是由于周起要導演《青春》。《影劇》還刊出了這部劇的職員表、演員表,飾演香草的演員張星娟的感言《“代價”》以及導演周起的《我愛〈青春〉》。周起在文章開頭說:“聽到《青春》這兩個字的劇名,我就很喜歡。及至看完劇本,除掉喜愛之外,又增加了一種親切感。我敢下肯定地斷語:當構思本劇的輪廓時一定有真實的人物”6。周起的判斷是對的,李健吾1982年編選《李健吾劇作選》時,將《青春》收錄其中,并在后記中說:“《青春》里的人物香草和香菊則是我姐姐和一位長輩女兒的‘小名’”7。李健吾雖然如他自己所說,并未寫長文章談《青春》,但我們通讀《〈青春〉以外》,還是可以感受到他對《青春》里的人物“記憶栩栩如生,就像我活在他們中間一樣”。

二

李健吾不單是戲劇家,還是劇評家。《李健吾文集》第7卷收錄了他對熊佛西、王文顯、于伶、吳祖光、袁俊、丁西林劇作的評論,第8卷收錄了他“有關話劇演出技巧方面的文論和對新戲的推薦,與話劇同仁們的對話和探討以及大量觀看各類戲種演出后的隨感”8。新找到的《〈職業婦女〉筆談會》《〈艷陽天〉以外》當屬李健吾與話劇同仁的對話與探討。

《世界文化》刊出的《〈職業婦女〉筆談會》由四部分組成。第一部分講述“筆談”的由來,“一個初夏的早晨,幾位平時很熟的朋友不約而同地都到辣斐劇場看《職業婦女》去了,及至中午散戲以后,大家走出劇場的時候,又不期而會地都逢著了。大家看戲看得太興奮了,于是旋走旋談,所說的話差不多都是關于剛才看過的《職業婦女》里的一些事情。到要分手的時候,大家的話還是說不完,其中一位朋友便說‘我們索興過兩天舉行一個座談會來談吧。’又有一個朋友說:‘現在上海人稠地狹,既找不到舒適座位,物價飛漲,又買不起精美茶點,舉行座談難如登天,大家身邊都有一支禿筆,亭子間雖小猶不至無立筆之地,我們如果談興很濃,何妨來一次筆談,既可免去‘爭座’之事,又不致發生‘偶語’之嫌,諸位意見如何?’聽此奇論,大家點頭贊同,于是乎筆談之事起矣。一星期后果然幾位朋友的筆談雪片似地來矣。惜乎此次《職業婦女》筆談會中沒有一位如‘月亮’一樣嫵媚的職業婦女,而都是日夜不遑疲于奔命的職業男子,職業婦女如不以我們為盜竊名位則幸甚!”9第二部分是“出筆諸公”,即石靈、西渭(李健吾)、周煦良、郭明。第三部分是介紹石華父創作的《職業婦女》“劇情概略”。第四部分是“縱筆而談”,依次展示四位的“筆談”。李健吾從技巧、內容兩個方面對《職業婦女》作了“要言不煩,取其足以達意為止”的精彩點評。

《李健吾文集》第6卷,收有一篇《中國電影在苦斗中——拍攝〈艷陽天〉偶感》,李健吾在文中提到,“由于朋友的厚愛,最近飾過一次電影角色,我對于電影—我是在說中國電影—的指摘,不得不稍稍減輕分量”。這個朋友不是別人,正是他的好友曹禺。1947年夏,經黃佐臨介紹,曹禺擔任上海文化影業公司編導。同年秋,曹禺寫成電影劇本《艷陽天》,并自任導演,由文化影業公司拍攝。石揮演陰兆時,韓非演馬弼卿,李健吾演金煥吾,程之演胡駝子并負責化妝,崔超明演楊大。金煥吾“是一個富商,曾經在敵偽時期任過要職,勝利后就隱姓埋名做著大規模的囤貨生意,手下還有一些當年的親信爪牙”,楊大是金煥吾的親信,所以李健吾才會在《〈艷陽天〉以外》中稱崔超明為“下手”。

關于曹禺邀請李健吾參演《艷陽天》,1947年12月15日《星島日報·文藝》第3期“文藝廣播”曾有報道,“最近曹禺編了一個電影腳本《艷陽天》,已在開拍。曹禺堅邀李健吾在《艷陽天》中演出,李已應允,因此近來倍增忙碌,正在研究自己用怎樣的臉譜上鏡頭。據李健吾說,曹禺的第一個電影腳本《艷陽天》,別開生面。因為人家寫電影腳本重在故事,而這一個電影腳本卻重在人物的描寫”。沈從文早在1934年談“文學作家中的胖子”時曾說,李健吾“自從出國又回國后……對于法國作家的身體也似乎存心摹仿,一面準備譯福樓拜的《情感教育》,一面不知不覺就胖起來了”。趙景深因為“一向聽說李健吾在北平演話劇是扮丫頭的,又看他通信時筆力的軟弱,以為他一定是溫柔如好女子的”,結果見面看到的是與他想象的不同,“方方的臉,臉盤很大,似乎胡子不曾剃,是一個黑胖子”。《艷陽天》中的金煥吾“是一個非常利害的人物,中等身材,有點胖,厚厚的眼皮下垂著,形成一對三角眼”,由此可看,李健吾說曹禺之所以邀請他飾演金煥吾,是因為看中了他的“體型”,這話也不無道理。當然,曹禺之所以請李健吾參演《艷陽天》,看重的肯定不單是他的體型,更主要的是還是他的演出經驗和演技。

李健吾在《〈艷陽天〉以外》還提到,“至于導演在攝影棚(天曉得那叫什么“棚”!)的辛苦,每和朋友們談起來,我極其為曹禺瘦弱的身體擔憂”。關于攝影棚,他在《中國電影在苦斗中——拍攝〈艷陽天〉偶感》作了細致的描述,“我親身經歷的攝影棚,真還讓我為里面埋頭工作的人們寒心。那是一個破爛的空殼子,墻外任何聲音都可以收進聲帶,假如心粗意浮,就有可能成為一種額外收獲。”在條件如此艱苦的攝影棚里,“這里會有成績和作品出現,沒有人敢于想象”,但是,“奇跡就在,居然會有作品出來,有時候并不過分令人失望,頗有可取的地方”,曹禺靠著“苦斗”精神和石揮、李健吾等主演一起,如巴金所說,“單靠那強烈的正義感和樸素干凈的手法,抓住了我們的心,使我們跟‘陰魂不散’一道生活,一道愁、憤、歡、笑”。

三

李健吾不但是現代文學史上著名的戲劇家,而且也是現代文學出版史上著名的編輯家。陳子善曾言,“自晚清以降,作家編輯家一身而二任的大有人在”,“除了個別例外,如曹禺和張愛玲,幾乎所有重要的新文學作家都有主編文學雜志的經歷,有的甚至一而再再而三,以主編文學雜志為義不容辭的責任。”10

李健吾正是一而再再而三,以編輯文學雜志為義不容辭責任的現代作家典范。雖然他曾自言,“將來若挑選工作,首先避免做‘編輯’”,“條件任憑優越,我從前主張不當‘編輯’”11,但自中學時代就開始參與文學刊物的創辦與編輯工作,直接或參與創辦了《爝火》《國風日報·爝火旬報》《北京文學》《清華周刊》《文學季刊》《水星》《文藝復興》等。《文藝復興》是“日本投降后,上海方面出的唯一大型文藝刊物,也是中國當時唯一的大型刊物”12,也是上世紀40年代重要的現代文學雜志。《文藝復興》雖然是一份大型的文藝刊物,但是它的所有編輯事務幾乎都是由鄭振鐸與李健吾兩個人完成的。據李健吾回憶,鄭振鐸負責的“大多是中國文學理論和文學史一類的文章”,而他自己主要負責創作方面的稿子。李健吾與鄭振鐸輪流編輯《文藝復興》,鄭振鐸編完后一般會寫一個“編后”,而李健吾編完一期后一般寫一個“編余”。李健吾自言“我們從來沒有說到一句關于我們的編選的方針的話,因為最好的說明就在我們的編選本身”,他為編《文藝復興》所寫的這些“編余”正是研究李健吾編選思路與編輯思想最原始的文獻資料。

《李健吾文集》散文卷部分收錄了五則“編余”,不過筆者注意到,《李健吾文集》編者在錄入《文藝復興》第4卷第1期“編余”時出現了偏差,錯把第3卷第1期“編余”的開頭當作了第4卷第1期的開頭。筆者又新發現了其余的四則。李健吾在編選《文藝復興》時,最注重的是作品,他希望“把勇氣帶給年輕作家”13,他在編選第2卷第6期時所寫的“編余”即是最好的證明。當然,李健吾在注重推出新人新作的同時,也不忘刊發錢鍾書、李廣田、吳祖光、曹禺、朱自清、巴金、王統照等早已成名的作家的新作。此外,他還設計刊物的封面,將自己所寫的劇本、書評、散文等貢獻出來,并組織了抗戰八年死難作家紀念、普希金逝世一百十周年祭專號、詩歌特輯、聞一多逝世周年特輯等專號或特輯。正是由于李健吾和鄭振鐸的苦心經營,《文藝復興》得以綻放出璀璨的生命之花。

另外,《李健吾文集》第1卷至第4卷為戲劇卷,第5卷為小說卷,第6卷為散文卷,第7卷至第11卷為文論卷,為我們呈現了多維的李健吾—作為現代著名戲劇家的李健吾除了戲劇創作外,還涉獵小說、散文、評論等各類文學創作。遺憾的是,李健吾詩歌方面的創作被完全地屏蔽在文集之外。張新贊編的《李健吾作品原刊目錄索引》14對李健吾作品目錄整理的最為詳細,單查閱這個索引,就可以見到李健吾寫有不少詩歌,筆者也找到了《李健吾作品原刊目錄索引》失收的一首《故鄉》。李健吾最擅長的并非并詩歌創作,但是他格外重視詩,因為在他看來,“要不是我強迫自己和詩交納,我一定會是一塊可怕的頑石,比頑石還要可怕,一具沉重的行尸”,“人性是鐵,詩是鋼。它是力量的力量。好像一把菜刀,我全身是鐵,就欠一星星鋼,一點點詩,做為我生存的鋒穎”15,他是要用詩來修補自己的生命,詩歌的意義就在于“時代的生命以它的語言的力量活在這里”。李健吾不但創作詩歌,還寫有《朱大枏的詩》《新詩的演變》《序華鈴詩》《從生命到字,從字到詩》等,對徐志摩、李金發、戴望舒、朱大枏、華鈴、田間的詩作了富有特色的點評。李健吾的詩歌創作與詩歌評論不容忽視,理應成為李健吾研究的重要組成部分。因此,我們只有將李健吾的詩歌匯集在一起,才能更好地促進李健吾研究。

最后,筆者期待《李健吾譯文全集》《李健吾書信集》和《李健吾研究資料》早日出版,因為“對一位作家的研究,必須建立在其文獻保障體系不斷完善的基礎之上”16。

參考文獻:

1維音、維惠、維楠、維明、維永:《父親的才分和勤奮—〈李健吾文集〉后七卷編后記》,《李健吾文集》第11卷,太原:北岳文藝出版社,2016年版,第356頁。

2許國榮、張潔:《寂寞中的堅守—〈李健吾文集·戲劇卷〉編后》,《李健吾文集》第4卷,太原:北岳文藝出版社,2016年版,第523頁。

3李健吾:《放下〈這不過是春天〉》,《李健吾文集》第1卷,太原:北岳文藝出版社,2016年版,第399頁。

4李健吾:《〈這不過是春天〉后記》,《戲劇與文學》,1940年4月10日第1卷第3期。

5王衛國、祈忠:《他在驕陽與巨浪之間—李健吾的戲劇生涯》,《中國話劇藝術家傳》 第3輯,北京:文化藝術出版社 ,1986年,第176頁。

6周起:《我愛〈青春〉》,《影劇》,1949年1月17日第1卷第6期。

7李健吾:《〈李健吾劇作選〉后記》,《李健吾文集》第4卷,太原:北岳文藝出版社,2016年版,第503頁。

8李維永:《編者說明》,《李健吾文集》第8卷,太原:北岳文藝出版社,2016年版,第1頁。

9石靈、西渭等,《職業婦女筆談會》, 《世界文化》,1940年8月第3期。

10陳子善:《作家編雜志:一種文學傳統》,《梅川書舍札記》,長沙:岳麓書社,2011年,第79頁。

11李健吾:《關于<文藝復興>》,《上海文化》,1946年11月第10期。

12李健吾:《關于<文藝復興>》,《新文學史料》1982年第3期。

13 健吾:《編余》,《文藝復興》,1947年1月第2卷第6期。

14 張新贊:《在藝術化與現實化之間—李健吾的文學批評》,北京:知識產權出版社,2014年,第360頁-397頁。

15 李健吾:《序華鈴詩》,《李健吾文集》第7卷,太原:北岳文藝出版社,2016年版,第151頁。

16陳子善:《為“張學”添磚加瓦》,《光明日報》,2016年1月12日。

附:李健吾集外文拾遺

故鄉

我愛這北方來的云

漂在天的梢頭:

我想到我父母的墳

埋在草里灰里。

“為什么你不聲不響

你這瘦小的人?”

我舉不起沉重的槍

我是一個瘤子。

“你的臉和鐵一樣青

身子像一塊鉛,

你的心好比一只鷹

囚在籠子里面。”

我忘不掉那道小溪,

那干凈的樂土,

如今成了一片沙礫——

因為有了敵人!

我要那南方來的風

帶走我這顆心,

盤旋在他們的上空

像云像鐵像鷹。

(原載《沖鋒》1938年第29期,署名李健吾)

《職業婦女》筆談會發言

自從抗戰以來,中國社會組織遭受重大變動,無時無刻不在朝著一個畸形的方向加速進行。一個目光銳利的作者會立即感到這里的紛亂和紛亂之下可笑的矛盾言行。石華父先生的《職業婦女》喜劇是這樣一個最好的例證。

抗戰將近三年,在這期間,我們看到無數激動士氣的悲壯作品,內地則大多直接從現實攝取,上海則大多間接將歷史推陳,材料雖有古今之分,精神上所要求的作用初無二致。以門類來分,或屬悲劇,或屬法國所謂的drame。然而,因為氣質或者風氣所在,我們很少看到一出純粹的喜劇。《職業婦女》恰好填起這個遺憾。我們要求嚴肅,然而我們用不著老繃著一付哭喪臉。魯迅說的好,一個大熱天作戰的兵士需要休息,需要西瓜。開懷大笑的味道好比水漬漬的甜西瓜。在大笑之中,不其然而發見社會機構的錯誤,我們應當感謝作者的穎慧。

看過《職業婦女》的人,無論是上海劇藝社的演出,或者是作者的劇本,我們有十足理由強迫作者接受我們的恭維。技巧的運用是無比的活潑。第一幕是可愛的,作者輕輕易易就把人物和關系推呈在我們面前。一切是輕描淡寫,一切是閑情逸致,然而歸根落蒂,無不集中在劇情可能的演變。賣花女郎好像無足輕重,卻被作者用的那樣玲瓏剔透。從第二幕起,我們漸漸打進社會的表皮,領略那些錯綜的糾紛。編者把一個不快活的家庭寫來十分有趣,我們明白他有巧妙留在更后兩幕。直到第三幕,他這才放出他的籠中物,意中人,那成為問題中心的女秘書。作者并不忘記賣花女郎,他拾起第一幕花的線索。第四幕的解決是意外而又痛快,一切得之于緊湊的效果。

我們聽見有人要求表現上海。把技巧放下不說,我們在這里看到十足的上海:囤積,營利,失業,勢力,和那舉足輕重的婦女職業問題。從正面看,這未嘗不是悲劇,社會問題劇,現實劇,對象是一種極其嚴重的病癥,然而編者有智慧沖出愁苦的深厚的云團,藉著舒展的笑聲,把教訓更雋永地給我們留了下來。

(篇名系發現者所加,原載1940年8月《世界文化》1940年第3期,署名西渭)

《文藝復興》編余四則

第二卷第六期恰好遇到民國三十六年一月。怎么樣迎取這新的一年,為刊物留一點紀念,為讀者獻一份年禮,表示我們的熱忱呢?

打開本期的目錄,有心人將發出會心的微笑,獎掖我們的妄為,因為除去連載長篇之外,幾乎很少幾位作家曾經邀得讀者的青睞。他們是一串生疏的姓名,但是,相信讀完他們的作品,正由于他們的年輕和陌生,格外引起讀者的敬重。有誰對于中國的文藝運動表示懷疑嗎?他們的茁壯,甚至于他們的柔嫩,正有力量改變視聽。這些無名的年輕作家來自四面八方,和我們并不相識,遠道帶來他們的心血的初次結晶,不僅增加我們的信心,同時刊出之后,相信會有同情去鼓舞他們繼續創作的雄心。

這就是我們對于新年的一份賀禮,一捆中華民族前途光明的文證。同樣,拿這來做我們長征一年的一個結束,我們的喜慰,特別是在漫漫長夜的渺無信息的歲月,不期然而增高了我們跋河的勇氣。

和第六期同時告終的有巴金先生的《寒夜》,還有錢鐘書的《圍城》。第三卷將有艾蕪先生的《鄉愁》和馮夷先生的《中條山的夢》。另外,丁玲女士的劇本《窯工》也將同時發表。

摸索了一年的苦路,我們相信愛護本刊的長期讀者應當對于我們的態度有所了解。至少不會發生誤解。我們注重作品。我們希望把勇氣帶給年輕作家。給我們好東西,我們一定為你服役。價值在本身,不是淺薄如我們可以隨便給的。

為《文藝復興》的周歲和未來共干一杯。為苦難的中國的文藝共干一杯。

(原載1947年1月《文藝復興》第2卷第6期,署名健吾)

第三卷第一期如今和讀者見面了。在這一年的苦難掙扎之中,讀者的緘默的鼓勵,朋友的有見解的鞭策,尤其是投稿的踴躍,真是給我們增加了無限的勇氣。我們唯一可能的報答是勤懇工作,不愿外來的任何艱難與挫折。物價這樣高,出版這樣不易,我們不能也不敢太辱命,——特別是良心上的指摘。

因為篇幅有限,我們原來計劃的一份年禮,就有六篇新作家的作品壓到這一期才刊登出來。那是沒有辦法的。積壓下來的作品相當厚,既然決定采用,我們吹鼓手遲早總要送他們成嫁的。

但是,相信我們的坦白和熱情,尤其是希望永遠接受我們的呼吁,那就是:先讓作品壯健,那我們這個刊物也就自然而然地壯健了。我們為作品服役,也就是為我們苦難的民族服役。

(原載1947年3月《文藝復興》第3卷第1期,署名健)

六月二十三日即陰歷五月五日,詩人的季節到了,為了紀念更有意義起見,我們決定開放篇幅,盡可能選登一些新詩。我們沒有征求,僅僅把年來積壓下來的詩稿集中在一次刊出,自然遺漏了許多,——原因大都是詩太長,我們感到困難。

對于過去收到的詩稿,我們愿意在這里提供一點意見,做為本期作者和讀者一個參考。我們刊登出來的詩稿如果和沒有刊登的詩稿做一個比較,真是數量少到不像話。我們不太想拿水準來做擋箭牌,不過,我們通常的印象是:作詩似乎也有公式,感情的,詞匯的,形象的。朝理想走,為現實忿恨,我們相信是應該一樣的。可是,我們覺得有一點至少不應該一樣的,那就是,你的詩就你的存在來看應當只是你的。不要把別人的感受借做你的感受。不要把說話當做寫詩。公開說話的藝術叫演說,即使幾個朋友在一起談話也只是談話,和詩當然不是一個東西。你或許不會演說,但不會演說擋不住你是詩人。讓我們沉下心去尋找詩之所以為詩:不在它的形式里面,而是,在你的生活和經驗里面。看著容易,其實沒有比這更難的。

但是我們愛護新詩。所以盡管我們指摘,我們仍然大量選登了一部分,我們不敢說滿意,因為,我們相信,一定有的是人表示不滿哩。同時本期多登幾篇散文,比較上說,散文的境界往往最近于詩,雖然猶如演說,仍不是詩。

文學是時代的聲音:先讓聲音是你自己的。

(原載1947年6月《文藝復興》第3卷第4期,署名健)

民國三十五年七月十五日,聞一多先生在昆明讓暴徒狙殺了。如今恰好一年,我們謹以有限的篇幅編成一個特輯紀念。我們不曾征稿,只就已有的材料略為安排,因為我們相信,在他的《全集》沒有問世以前,一年已過,僅僅重復感情上的傷慟,稍嫌空洞。我們的篇幅雖少,但是有光榮刊出朱湘先生的佚作,把他們的摯友顧一樵所藏了十多年的重要文獻公之于世,分量就不輕。臧克家先生在文章里面指出“新月派”一詞葬送了聞一多先生詩的勇氣,我們頗為遺憾。成見和籠統的禍害這里得到一個證據。做為一位有成就的詩人來看,我們相信聞一多先生在生時是相當寂寞的。朱湘先生也許更要寂寞,投江自殺便是最好的說明。清華早期有一個“文學社”,在北平當時很受大家注意,新詩一方面聞朱的成就最高,死也最早,最奇。聞一多先生深于杜詩,李拓之先生的《投暮》寫的正是杜甫的《石壕吏》,因即一同刊附。

(原載1947年7月《文藝復興》第3卷第5期,署名健)

小戲一出

有一天,馨庵兄弟告訴我,“金城”業余劇人排演《這不過是春天》,我當即誠心誠意對他講:另換一個罷。這出小戲太樸素了,沒有力量來吸現在的觀眾。他說,因為人少,所以“金城”朋友們已經這樣決定了,還特約韋偉小姐串演廳長夫人。過了幾天,辛笛兄要我寫點兒東西,隨便談談這出十多年前的舊戲。他給我出了一個難題目。

《這不過是春天》是一出倒霉的禁戲,公安局禁,學校也禁,十多年前我在北平經過那么一出喜劇,后來我到了上海,在民國廿五年夏天,我在真如收到遠迢迢從長安寄來的一封信,署名是“你的一個無名的讀者”,里面討論我的譯書的發音問題,提到我的文字風格,同時對于我也大加鞭撻,因而供給我不少有益的提示:我現在利用這個難得的機會把其中一部分公開了出來,因為他可以說是代表真正的讀眾,而又并非權威:

“你的文筆有時似乎又太膩了點,幸而你還不會如梁宗岱先生那樣自己說得肉麻,不過偶然也露出些紳士式的泛濫,令少年人和鄉下人讀了總覺隔著一層,不能起親近之感,沈從文先生在最壞的時候,也不免如此……這些話說得真叫我不敢看第二遍,不過我確有此感,說出來讓你臭罵一頓也是心愿。至于你的人生觀和藝術觀,那我是完全不敢贊一辭,因為我太糊涂了。正因為糊涂,我對于那些痛恨你(當你是劉西渭先生的時候)的先生們也就一樣的莫測高深,——難道你的批評的火焰(比他們的夠多豐富,多有斤兩,多美!)不是對著人間的無恥與無知,不是為著青年中國的進步嗎?如其說你是代表著舊的傳統,那你不還是向新傾向伸手的第一人嗎?不過這種麻煩賬,擺在海底下去也好,比算它們更重要的多多著。”

我沒有在這里隱飾一點點東西,原盤托出,自己也不想表示絲毫意見,讓我繼續抄錄他最后的文字:

“事實上,你的大公無私的藝術活動在中國也已然產生某種喜劇的效果。上海的光夏中學學生要演你的《這不過是春天》,居然被學校當局認為有礙,說它顯然是針對著目前的政治狀況而言。得了有什么可說的!我這一大篇胡說白道也不要再說了,我將出去,跑遍西安城,只要我找到一本這篇杰作,我一定拼命使它在陜西有個上演的機會。祝你大熱天好,——不,這不過是春天!”

單就《這不過是春天》來看我必須首先指出,不是一出營業戲,也不是一出類別分明的重頭戲,假如要為它尋找一個先例,我相信附驥于法國十九世紀的詩人謬塞Musset的喜劇精神,雖說造詣上大有差別,然而氣味上頗為近似。這是一首挽歌,算不了戲,雖有透明和可愛的地方,然而并不沉重。這出抒情詩似的小戲離我今天已經十多年了,是我第一次對于戲劇認真的嘗試,相信自己還對自己公平,不自負,卻也明白為什么會讓一些年青人們辱愛。

讓我們不要完全喪失“赤子之心”。青春是可愛的,然而留得住留不住,放得開放不開,權衡輕重,又在使用者的明白認識。人生的意義是積極的。辛笛兄要我說兩句話,我來了一篇牢騷,戲已經壞,文章更壞,真是罪上加罪了。請為我謝謝導演,演員和演出者。

(原載1947年11月22日《金聲》,署名李健吾)

《艷陽天》以外

有一天夜晚,曹禺來看我,說他的新作電影劇本《艷陽天》就要開拍了,是他自己導,有一個學貫中西的“金八”那樣大名人要我演。最后的考慮是我應了下來。他和那些內行朋友們想到我,一定是看中了我的“體型”,我愿意藉我的“體型”幫他完成他的第一部電影作品。在開拍以前,我一再對他講,他要多多包涵,第一我久不演戲了,年紀也到了相當歲數,缺欠靈活的反應是一定得;第二,我一點拍電影的經驗也沒有,又是大近視,對他的懇摯實在很抱委屈……拍到現在為止,我相信我這些話都應驗了。假如曹禺希冀從我身上得到他所理想的“戲”,他是失望了;他不肯說出口來,可是看他那樣緊張和疲倦,我明白在什么樣心情下失去他的快樂的預感……不過,我的“戲”不成功,我在經驗上卻很有所獲,電影藝術原來是這么回子事,謝謝曹禺把機會給我,讓我知道了許多。

在今天這個社會,是非不可以不明,我相信人人將承認主題的正確。至于導演在攝影棚(天曉得那叫什么“棚”!)的辛苦,每和朋友們談起來,我極其為曹禺瘦弱的身體擔憂。說到演員,石揮韓非的“戲”看了讓人打心窩里舒坦,石羽簽字的“工作”把我感動得下淚了,我的“下手”崔超明活活兒把我襯托出來了,還有程之,在化裝方面補救我在“戲”上的滯板……別人不同場,我沒有遇到,不敢信口雌黃,我不能夠預言《艷陽天》的成敗,那要靠真正的觀眾來決定,就我看到的,我可以說:從事工作的一群人們,不愿構成藝術的條件何等粗窳 ,認真和虛心是他們的基本精神。

誰能夠看見曹禺撓頭不同情呢?人那樣小,眼睛瞪得那樣圓,神那樣貫注,一口煙一口煙往外噴,全得照料到,還得做“戲”給我學……藝術這個名詞我不大懂,可是這碗飯不好吃,怕是真的。

(原載1948年3月《電影雜志》第12期,署名李健吾)

《青春》以外

我應當寫一篇長文章來談我這出小戲《青春》,但是它那樣脆,那樣嫩,猶如它的名稱和它的內容,只是一個苞芽,稍不經心,就可以枯萎,所以我斷了寫什么關于它的文章的念頭。烘云托月是一句好話,然而月太小了,倒不如去掉大片的云,讓它以清白的面目,孤零零也罷,有以自立。

喜劇大都屬于現時的現實,《青春》的時代卻退到三十年以前的清朝末季。它不像莎翁的歷史喜劇,或者司克芮布的《一杯水》,年月完全屬于過去,人物完全屬于過去,雖說性格的真實一直讓他們憑借文字的形式活了下來。對于《青春》,三四十年的距離實在算不得怎么遙遠,特別是在華北,在邊都,在邊野,特別是那些古拙的鄉下人。風俗改了不少,卻也不見其就完全變過。所以,馬齒加長,遠在上海這樣繁華的商埠,我的記憶栩栩如生,就像我活在他們中間一樣。有誰能夠忘記?你們全那樣可愛,你們的過失并非由于本性……有誰能夠忘記自己的青春和陪你走出這短暫的綺麗的年月的伴侶?

我的伴侶不就是我這出小戲里面的人物。但是,建立在混沌的記憶上面的想像的活動,我相信,有時候反而比真人真事來得另外親切。創作究竟不是黑幕。唯其屬于理想,或許更其真實。假如我這出小戲能夠有點兒嗎的貢獻出來,我在感謝導演和演職員之外,必須感謝那些時時縈迥在我的腦海的識與不識的另一群人。

你們現在都在什么地方?大了,病了,老了,死了,折磨光了,還是富貴榮華了?可愛的青春你那樣殘忍,只一眨眼工夫,你就閃出了生命,留下的只是回憶,皮囊,煙,燼,和思慮!

禍在闖,沖動永遠沖動;力量是本能的,近于盲目的,然而多活潑,多美麗,多是無心!人人有一個青春,不見得誰的青春會特別長,就如我這出小戲,仿佛一個苞芽,說枯萎立即枯萎。因為說到臨了,人人只有一個青春。

《青春》中的人物,都十分可愛,迂腐是基于幾千年來根深蒂固的遺毒、沒有辦法,但是等到新生的體力,茁壯起來的時候,這些不合理的現象,一切代表封建勢力的人物,納將歸于淘汰。

(原載1949年1月《影劇》第1卷第6期,署名李健吾