媒體、文學和早期中國現代性

來源:《南方文壇》 | [德]魯道夫·瓦格納著 季劍青譯 2019年12月20日09:46

1872年10月14日

中國最早的文學期刊《瀛寰瑣紀》出版

同治壬申年九月十一日(1872年10月14日),中國最早的文學期刊《瀛寰瑣紀》創刊號在上海公共租界發行,這里后來成為有清一朝毋庸爭議的媒體之都。與當時其他多數中文雜志和報刊一樣,《瀛寰瑣紀》為外國人擁有及經營的公司,隸屬申報館。經營者美查(Ernest Major,1841—1908),一個來自倫敦,精力充沛且具有創新精神的年輕人。他精通漢語,早已洞察中國自身的遺產及其對世界的興趣,足以保證現代印刷品的商機。

《申報》是這間公司最重要的出版品,創刊于《瀛寰瑣紀》出版半年前,股本只有1600兩(相當于1874年在香港創辦一份中文報紙所需股本的十分之一),這意味著能購買的設備和雇用的員工有限。除了新聞、社論以及轉載的邸報和香港中文報紙的摘錄,這份報紙還邀請文人就國家事務發表評論,或撰寫娛樂性文字與花邊新聞,以此激發公眾討論并填充版面。

《瀛寰瑣紀》

《申報》創刊時很快收到一大批文人的來稿,他們熱切地希望自己的作品被刊登在這種新媒體上。然而,只有一小部分經過挑選的稿件能夠發表。到1872年9月,報紙八個版面中的兩個半到三個版面可以登載自己的內容,其余版面則是轉載(占一個半版面)的內容和廣告。一周發行六期,每期大概印量3000份。僅僅9月一個月,《申報》即刊登了23首署名的詩歌和散文,33篇多數署名的長篇新聞報道和評論,這些稿件全來自報館以外的人。稿件內容與當下社會緊密關聯,包括描寫公共租界狀況和鴉片煙癮弊害的竹枝詞及散文,還有涉及一系列主題的新聞:包括前載評論文章引發的后續論爭,關于春藥危害的警告,乃至于城市解決乞丐問題的對策。

這群知識分子作者,正是這份創刊不久報紙的目標讀者群。它小心從事,唯恐這些支持者熱情不再,也正是這股熱情,推動了精英階層對報紙的接受。雖然《瀛寰瑣紀》提供一個新園地,刊載具有時興趣味但與時事并不直接相關的作品,但并不影響《申報》外來稿數量。1872年12月,《申報》外來稿有66篇詩歌或散文,以及41篇評論或新聞。

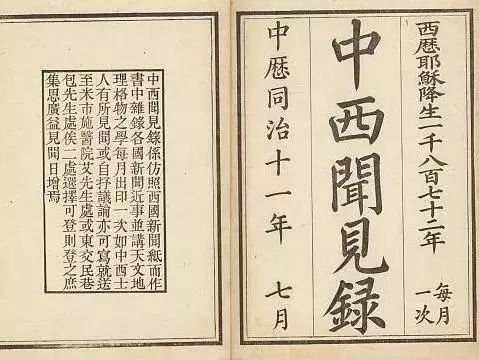

《瀛寰瑣紀》創刊號,提綱挈領的序言表達這份刊物起先不是以專門“文學”期刊為主。自稱“仿《中西見聞錄》而更擴充之”,所提及的刊物是兩名英國傳教士在北京創辦的中文期刊,此二人后供職于總理各國事務衙門的同文館。《中西見聞錄》的創辦者獻身于中國和中國文化,對英國的中國政策持批判態度。期刊命名已然表明創辦刊物之目的:要為他們的讀者打開世界;要發表“見聞”,亦即新聞,借以引進科學、技術,以及建立在事實基礎上的社會報道。《瀛寰瑣紀》用“瀛寰”一詞涵蓋前文所述的“模仿”與“更擴充之”。內容將包括那些即便未曾親眼見聞,卻有“理性”基礎的事物,或者即便沒有“理性”支撐,卻有“想象”可暗示的事物。“瑣紀”隱含容納不同形式短篇寫作的開放性,以及作品應具備最高質量的觀點。這份刊物四年間共發行58卷,其間兩次更名,意義則不變。它預示了往后許多中文文學期刊曇花一現的命運,這些期刊經常不受出版商重視,編者往往形成特定小圈圈,并遭受審查制度之害。

《申報》

《中西見聞錄》

這份期刊的編輯工作由中國文人擔任,語言和版式大部分依照他們的偏好。于是,《瀛寰瑣紀》(以及同階段的《申報》),與同時期和稍早在北京出版的新教傳教士刊物形成鮮明對比。刊物采用中國農歷,也不在文本中使用標點符號——因為后者所代表的標準低于他們目標讀者的文化程度。無論這些形式上的標記將體現出何種中國性,這份刊物的序言,卻特意突出美查居間扮演的重要角色。將刊物的“有遠志”歸功于美查,稱其懷此洞見——即“驚奇駭怪之談,沈博絕麗之作”,定會比枯燥無味的“經書”更具教育意義。還將刊物的定位之功歸諸美查,即引入應用科學方法、濟世安民的方策以及科學知識,同時提供娛樂等。雖然美查只是以書齋主人(尊聞閣主人)之名出現在這篇頌辭中,但他似乎無須更多的介紹。這說明《瀛寰瑣紀》和《申報》目標讀者在很大程度上是重疊的。

發表于《瀛寰瑣紀》的作品當然要努力達到期刊的要求。第一卷文章極富娛樂性和知識性,有談及神經系統,也談到閑置的蒸汽巨輪“大東方號”(Great Eastern)改裝為電纜鋪設船,在不列顛群島和美國之間鋪設第一條跨大西洋海底電纜時,發揮不可估量的作用;另一篇關于長崎之行的報道,被標舉為書寫某一特定地方風土人情之“典范”;另有一篇諷刺文章,談到一個領取救濟遭拒的英國人,直到他把自己的金牙換成馬骨牙。然而,即便以最寬泛的“文學”定義理解,這一卷并沒有“文學”作品。

這是一項創新性的冒險事業,申報館繼續探索這份期刊未來的可能前景。過程中,它借鑒了類似內容多樣的英國期刊——如《布萊克伍德愛丁堡雜志》(Blackwood’s Edinburgh Magazine)或《威斯敏斯特雜志》(Westminster Magazine)等,同時又盛贊《莊子》《列子》中,那些雋永而趣味非凡的寓言所使用的文體模式。前述兩部著作成功以華美而不空洞、不落俗套的文采,表達哲學上的洞見。

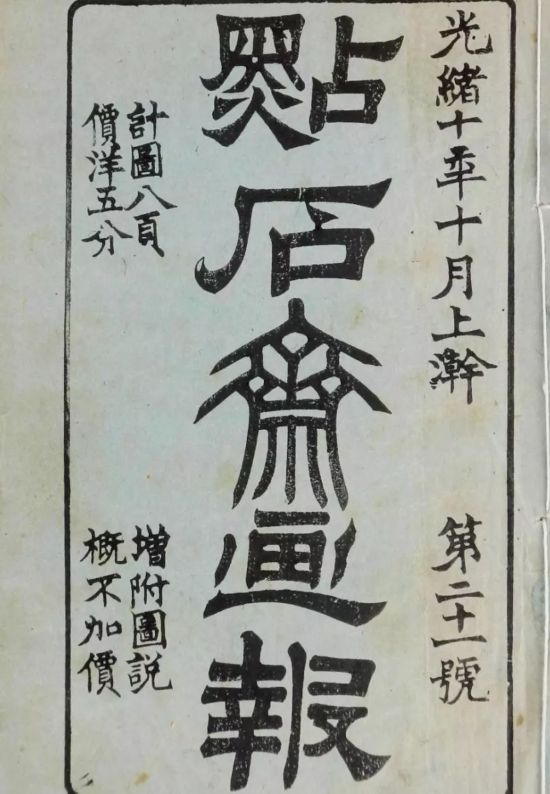

《點石齋畫報》

這些都是與時代密切相關,內容非常明確具體的文本。無論長崎之行報道的典范寫作,或以骨頭做成的假牙作為諷刺的依據,乃至于稱贊《莊子》《列子》的寓言,總而言之,都暗示出一種非常都市化的審美品位。這種品位在接下來20年中,主導了申報館的出版事業,一直延續到著名的《點石齋畫報》出版為止。由于《瀛寰瑣紀》越來越迎合當時流行偏愛具體和寫實的國際寫作趣味,它對大部分中國思想、著作和繪畫中所呈現的空洞形式主義,持批判態度。

《瀛寰瑣紀》第2卷擴展了范圍,納入詩歌、歌劇詠嘆和獻辭等高雅風格的文學作品,還包括格言、游記和速寫當時名妓等新題材,多數都是新創作文本。但刊物也開始刊載此前未及發表的作品,特別是太平天國戰爭中死難者的遺作。編者為了解釋選文標準,好讓讀者了解自己可能會投稿或建議刊登的稿件類型,經常在文末加上短評。這份刊物的作者日趨多元化,說明刊物正被視為發表視野廣泛的短篇文類陣地。一些有地位和聲望的作家開始投稿,不再署名“某客”而是署真名或齋號。通常一卷36頁的篇幅中,文學文本占到7頁。而作者和讀者的共同群體開始形成,他們擁有同樣廣泛的文化興趣,標舉自己為“大雅君子”。他們對“世界”充滿興趣,但并不崇拜所有“西方”事物,并且與瑣碎內容的夸張框架保持反諷式的距離。他們是一群剛經歷過一場毀滅性內戰帶來創傷的有閑階層。

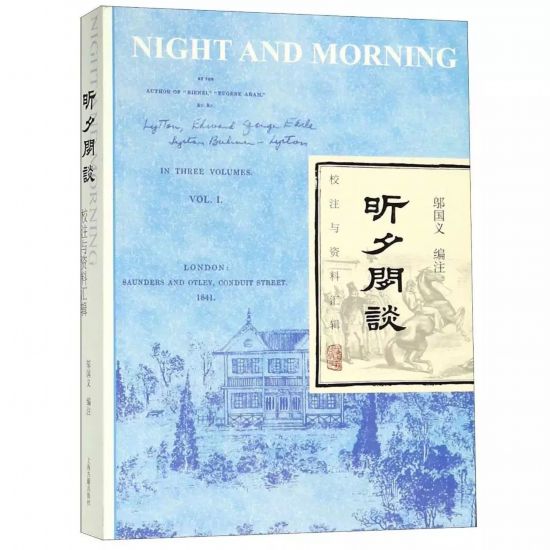

刊物第3卷賦予文學更加顯要的地位。《申報》之前已發表一些英語小說的節譯,如《格列佛游記》的片段,此時開始連載利頓(Edward Bulwer Lytton,1803—1873)以遺產繼承為題材的長篇小說《昕夕閑談》(Night and Morning,1841年)譯作。在訂閱刊物的方式尚未普及,讀者每期購買的市場中,連載也發揮培育持續性讀者的作用。《昕夕閑談》據說可與偉大的中國小說相媲美,而且把“novel”這一世界性的文學文類加入中國小說中。《昕夕閑談》完美地符合申報館的美學規劃。譯文附有評論,使用中國文學的評點語匯,來突出其復雜的文學技巧(如伏筆)。同時又向讀者介紹英國的社會背景,那是女孩可以單獨旅行,年輕女士談戀愛也不會被排斥的地方。《昕夕閑談》旨在“怡情”,但卻通過這種方式提供了參照,而非直接批判中國本地風俗,達到修正中國風俗的目的。此時,申報館已發現一些未曾刊行或稀見的中國小說符合他們的規劃。于是,《瀛寰瑣紀》轉而發表那些作品,因而終止連載,《昕夕閑談》譯作最后以書籍形式出版。《瀛寰瑣紀》另外刊載的外國作品是24卷至26卷連載的寺門靜軒(1796—1868)的《江戶繁昌記》,這是一部有關19世紀30年代江戶(今東京)極為具體,又具諷刺性的紀實文學作品。此書以漢文寫成,不必經過翻譯。在明治維新以前,漢文在日本享有崇高地位。

《<昕夕閑談>校注與資料匯輯》 蠡勺居士著 鄔國義整理 上海古籍出版社2018年出版

第3卷出版后,《瀛寰瑣紀》已發展出它的關鍵性特色,包括描述性的詩歌,如《尊聞閣同人詩選》;關于非凡人物的生動傳略,有內戰中的男女“烈士”,也有妓女或乞丐等都市型角色;討論水災這類實務的專題論文,學術性的征引(大部分是中文材料)極大地提升了這些論文的質量;諸如曾國藩(1811—1872)等名人的未刊書信、游記;以及相當數量從內戰中保留下來——有時候只有片段——獨一無二的文學作品,及其紀念性的引言。

1876年,這項事業突然中斷,此時申報館已確立了自身作為中國文學文化遺產,以及發表新作品最重要出版者的地位。許多曾為《瀛寰瑣紀》撰稿的作者,繼續為申報館出版的書籍寫序、作注及題詞,這些書籍為接下來數十年的中文出版品,建立了典范性的標準。《瀛寰瑣紀》終刊時,尚有大量的手稿未刊登,標志了這份期刊及申報館是廣受尊重的文學生產空間。兩位編輯從這些手稿中,挑選部分繼續整理發表。其中一位是蔡爾康(1851—1921),后來任職上海機器印書局,并創辦了《侯鯖新錄》。這份刊物出了4卷,延續《瀛寰瑣紀》和宋朝舊的《侯鯖錄》的傳統和美學規劃,匯集了多種多樣的文類:詩歌、軼聞、關于人和風俗的報道、歷史論文、書信及評論。

這種屬于美學而非特定文學的規劃,卻起到了理論上的紐帶作用,它聚合了混雜的篇章,將其整合到申報館總體的出版規劃中。這一規劃,采取的立場與固守中國文化本真性之態度已然分道揚鑣,它輕輕地打開了中文寫作參與世界文學和文化潮流的大門。