歷史感的缺失與“偽佚文”的輯佚 ——以劉濤《現(xiàn)代作家佚文考信錄》為例

來源:《文藝研究》 | 吳寶林 2019年12月10日09:06

劉濤《現(xiàn)代作家佚文考信錄》

引言

近年來,中國現(xiàn)代文學(xué)的輯佚工作已有不少實績,學(xué)者“刊海搜佚”所得成果不僅對既有文學(xué)史格局構(gòu)成了挑戰(zhàn),也為歷史敘事提供了諸多突破的可能。相較于古典文學(xué)領(lǐng)域漸趨完善的“數(shù)字人文”建設(shè),現(xiàn)代文學(xué)反倒因為時間過近和材料繁多等緣故,至今缺乏全面、系統(tǒng)的整理,在經(jīng)驗技術(shù)、理論架構(gòu)與學(xué)術(shù)規(guī)范等方面都存在一些問題。難怪有學(xué)者感慨現(xiàn)代文學(xué)輯佚的難度比古典文學(xué)“有過之而無不及”[1]。不過,與從前印刷時代相比,今天所謂“數(shù)字人文時代”查閱文獻(xiàn)史料的條件已較便捷,各地圖書館大多可以網(wǎng)上檢索期刊圖書目錄,有實力的機(jī)構(gòu)還會基于豐富的館藏自建民國文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫,網(wǎng)絡(luò)平臺上也流傳著各類電子文獻(xiàn)。因此,就現(xiàn)代文學(xué)的輯佚而言,關(guān)鍵問題或許不是輯佚本身,也不在于史料的“求全”,而是研究者能否具有研究的主體感,是否以解決文學(xué)史上重要問題為主導(dǎo),能否以新理論將輯佚工作納入整體目標(biāo)和專題研究中,而不是為佚文而佚文,滿足于包羅萬象、四處撒網(wǎng)式的輯佚,這方面的學(xué)術(shù)經(jīng)驗與教訓(xùn)其實已經(jīng)不少[2]。

北京大學(xué)圖書館晚清民國舊報刊數(shù)據(jù)庫

劉濤先生的《現(xiàn)代作家佚文考信錄》(人民出版社2012年版,以下簡稱“《考信錄》”,引文凡出自該著均只隨文標(biāo)注頁碼)是專注于輯佚的專著,收錄了老舍、周作人和胡風(fēng)等作家佚文七十多篇。據(jù)介紹,該書是2011年國家社會科學(xué)基金重大招標(biāo)項目“期刊史料與20世紀(jì)中國文學(xué)史”(批準(zhǔn)號:11&ZD110)子課題“現(xiàn)代報刊與作家佚文校勘及闡釋”的階段性成果。《考信錄》出版后得到學(xué)界的關(guān)注與肯定,被譽(yù)為“在史料考釋與研究方面”“有重大突破”[3],有多篇專業(yè)書評和新書介紹總結(jié)了該書的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)[4]。中國社會科學(xué)院文學(xué)研究所出版的《中國文學(xué)年鑒》(2012)和中國現(xiàn)代文學(xué)館主編的《中國當(dāng)代文學(xué)年鑒》(2012)都介紹了該書。從學(xué)術(shù)史的角度來說,《考信錄》已產(chǎn)生了較大的影響,因此更有嚴(yán)肅考察和細(xì)致辨析的必要。本文[5]考察《考信錄》一書收錄《胡風(fēng)佚文鉤沉》[6]和《胡風(fēng)佚文輯校》,前者是總體介紹,后者則是對佚文的整理和注釋。該書所發(fā)現(xiàn)的胡風(fēng)佚作20篇全部被收錄進(jìn)2014年出版的《胡風(fēng)全集補(bǔ)遺》(湖北人民出版社2014年版,以下簡稱“《補(bǔ)遺》”),然而其中四篇屬于“偽佚文”[7]。本文以《考信錄》為例,以近年文獻(xiàn)輯佚問題為背景,探討“數(shù)字人文時代”中國現(xiàn)代文學(xué)輯佚工作的規(guī)范問題。

一、 真假“胡風(fēng)”

《考信錄》誤收兩篇署名“胡風(fēng)”的文章分別是《新的年頭帶來了些什么?》和《變》。這兩篇文章發(fā)表在《七日談周報》“大雜院”欄目。該欄目固定刊登簡短雜文,常見作者有李焰生、朱司晨、素秋以及胡峰等。《新的年頭帶來了些什么?》約寫于1935年1月初,文章立意俗套,文風(fēng)輕薄,比如開頭一句用“和黃臉婆相處久了,得弄個小奶奶”[8]打比方,說明人們喜新厭舊。其次,該文用詞華麗矯飾,如“帶來玫瑰花的鮮妍,醇酒的香味,和甜美的幸福的慰藉”。在列舉時事新聞時,該文倒是提供了有用的信息,比如“福建人民政府及西南政府和中央政權(quán)的對立啦”,由此可以蠡測作者的政治立場。

署名胡風(fēng)的《新的年頭帶來了些什么?》

從內(nèi)容著眼,《變》則更離奇,作者鼓吹法西斯主義和墨索里尼、希特勒等所謂“國家利益至上者”,將張學(xué)良和蔡廷鍇稱為“善變者”。文中有如下議論:“‘法西斯蒂’的‘獨裁’政治,是頂硬烈的軍國政制之一。慕沙里尼及希特拉是倡行這主義的大阿哥。為了國家利益,你看他倆怎樣堅烈地反抗別國的侵凌?而‘不抵抗主義’也者,卻是一種懦怯的奴性表現(xiàn),張帥爺曾奉此而喪權(quán)辱國。”[9]作者將墨索里尼和希特勒看成是“堅烈地反抗別國的侵凌”的“大阿哥”,這可能出自胡風(fēng)之手嗎?只要認(rèn)真閱讀原文就應(yīng)有所懷疑。《變》接下來又談到蔡廷鍇的“善變”,立意焦點是蔡廷鍇“剛剛福建地盤到手,便索性連國家也不要,由民族英雄躍為取消民族的世界革命(?)領(lǐng)袖了”,由此暴露了政治態(tài)度,即把福建政權(quán)的建立看成是與國民政府所代表的中央政權(quán)相對抗。比如該刊還有文章稱“蔡等在福建造反”[10],“連國家也不要”,又說蔡廷鍇“愛起阿堵物,在美國不名正言順地拿去從前華僑抗日捐款幾百萬”[11]。可見,《變》代表了《七日談周報》的政治立場。此外,《七日談周報》還連續(xù)攻擊蔡廷鍇,在1934—1935年分別刊載題為《張發(fā)奎與蔡廷楷(鍇)在海外》《蔡廷楷(鍇)之發(fā)財花樣》等文,與《變》的主旨大同小異。

上文對兩篇文章做的分析,已證明胡風(fēng)絕非作者。但為了慎重起見,再列舉一些“證據(jù)”。首先,從刊物的性質(zhì)、編輯和作者等方面進(jìn)行分析。《七日談周報》1934年12月15日在上海創(chuàng)刊,共出版14期,后因刊物“廣告計劃的失敗”,并入《新壘》月刊。《七日談周報》前后期編者中都有李焰生。而《新壘》月刊(1933年1月在上海創(chuàng)刊)的主編亦是李焰生。《七日談周報》創(chuàng)刊號上有署名“焰生”的《開場的話》,交代了刊物緣起:“這是《七日談》的史話,在我主編的XX周報(指《社會周報》——引者注)上,已經(jīng)說過了……我們的立場和態(tài)度自然是國民的,政治上的是是非非,既不受任何方面的津貼與豢養(yǎng),不但不愿為任何方面作宣傳,而且決不愿做賣身投靠或燒灶的工作。”[12]這個開場白似乎表明了刊物的“獨立”性質(zhì),但創(chuàng)刊號封面卻印有“五中全會”“精誠團(tuán)結(jié)”等字樣的漫畫,內(nèi)文中還有諸如《軍事剿匪之后》等文。在最后一期《七日談周報》上,有李焰生的《本刊歸并〈新壘〉痛言》,更是直接道明了其主編刊物的隸屬關(guān)系,所謂“納回母腹之中,而歸并于《新壘》月刊”,“將《新壘》百分之八十的篇幅來安置”[13]《七日談周報》原來的欄目。在該期《最后編話》中,編者告知讀者合并之后表示,“差不多仍是我們這般人負(fù)責(zé)”,“我們在文字上還是常有機(jī)會見面的”[14]。甚至《七日談周報》的地址也與《新壘》相同。作為中心人物,李焰生等人在短短一兩年時間里創(chuàng)辦了《七日談周報》《新壘》(上海、南京)和《社會周報》。再仔細(xì)考察這三個刊物的作者群體,會發(fā)現(xiàn)基本上屬于同一個圈子。

《七日談周報》第1卷第3期封面(左)和《七日談周刊》第1卷第12期版權(quán)頁(右)

如果對魯迅雜文熟知的話,那么李焰生這個名字想必不會陌生。魯迅曾在《“大雪紛飛”》一文中譏刺過后者。在《新壘》與左翼文壇就鄭振鐸的小說《桂公塘》發(fā)生論戰(zhàn)時,魯迅還諷刺《新壘》是“左打左派,右打右派”[15],八個字就勾勒了這份刊物的性質(zhì)。2005年版《魯迅全集》的注釋則說《新壘》月刊是“汪精衛(wèi)改組派部分政客支持的刊物”[16]。李焰生是改組派干將,其周圍聚集著“一群失意的國民黨左派人士以及部分退黨的前國民黨黨員”,他們“負(fù)有改組派之政治使命”[17]。《新壘》上曾刊載過大量攻擊魯迅、左聯(lián)和普羅文學(xué)的文章,如《左聯(lián)命運的估算》《魯迅生財有道》等。在《新壘》創(chuàng)刊號上,有署名“天狼”的《一九三二年中國文壇之回顧》,作者一方面批評了“民族主義文學(xué)”,但另一方面卻主要攻擊魯迅“中途投降左聯(lián)”[18]。

《新壘》創(chuàng)刊號,1933年1月10日出版

從時間上看,這些批判集中在1933—1934年,而胡風(fēng)1933年6月15日回國,此時已熟悉上海文壇的氛圍,并且還親身參與過一些論爭。《七日談周報》那兩篇署名“胡風(fēng)”的文章約作于1935年1月,怎么可能出自胡風(fēng)之手?此時的胡風(fēng)立足左翼文壇,已經(jīng)有了些名聲,其與李焰生的文人圈不會有什么交集,而且“三十年代的左翼作家根本不向它投稿”[19]。此外,胡風(fēng)在寫《林語堂論》時第一次用“胡風(fēng)”這個筆名,這時已經(jīng)是1934年12月11日。因此從時間上看,《七日談周報》應(yīng)該不是有意要冒充“胡風(fēng)”之名,因為此刊作者大多都是署各種筆名,其中還有署名“風(fēng)”“峰”“胡峰”的文章,很大可能“胡峰”即“胡風(fēng)”,是一種巧合。

然而巧合不假,《考信錄》誤認(rèn)之根源也是真實的。《考信錄》認(rèn)為上述兩篇文章是胡風(fēng)作品的理由是:“兩文皆是對現(xiàn)實的辛辣諷刺與揭露。《新的年頭帶來些什么?》(應(yīng)為《新的年頭帶來了些什么?》——引者注)感慨新的一年雖然已經(jīng)來到,但現(xiàn)實生活依舊,甚至將變得更加糟糕;《變》諷刺張學(xué)良、蔡廷鍇的善變:張由抗日一變而為降日,蔡由抗日名將一變而為貪污海外華僑捐款的大貪污犯。”(第283頁)根據(jù)前文的分析不難看出,作者僅依據(jù)署名“胡風(fēng)”就下了判斷,并沒有整體查閱原刊,對作家創(chuàng)作經(jīng)歷、刊物的歷史背景都缺乏基本了解,“不審時代”,“不考源流”[20]。不過奇怪的是,作者既然讀過原文,且分析了文章大意,卻依然認(rèn)為是胡風(fēng)作品,這就令人費解,起碼不能將鼓吹法西斯主義的《變》也看成是胡風(fēng)之作。因此,我們只能認(rèn)為劉濤沒有通讀過胡風(fēng)的其他作品,只是為尋找佚文而輯佚。由于在沒有閱讀和熟知作家、作品的情況下進(jìn)行輯佚工作,僅依據(jù)署名就臆斷作者,暴露出歷史感的匱缺。《考信錄》“后記”說:“在史料的考證上下的功夫大一些,批評性的闡釋尚嫌不夠。”(第381頁)筆者以為情況或許相反,正因為文本闡釋的漫不經(jīng)意與歷史感的缺失,才會出現(xiàn)臆斷而收錄“偽佚文”,造成史料考證的學(xué)術(shù)意義大打折扣。現(xiàn)代文學(xué)輯佚最終的學(xué)術(shù)目的是為了解決和闡釋文學(xué)史上的某些特定問題,不能真的赤手空拳跑到漫無邊際的故紙堆里見到什么就往口袋里塞。在今天及未來的“數(shù)字人文時代”,文獻(xiàn)電子化、可視化并非難事,反倒是研究者的主體意識、歷史感和問題意識更為重要。如果只是依據(jù)署名或關(guān)鍵詞做鉤沉,對特定作家的思想和經(jīng)歷都沒有搞清楚,那么輯佚的意義何在?

為了嚴(yán)謹(jǐn)和論述充分,再提供一個證據(jù)。《考信錄》寫道:“《七日談》周刊又稱《七日談周報》,為一政論刊物……文章多為短小的述評與雜文,也間或刊登名家對時事的見解與評論,后因經(jīng)費原因,該刊合并入《新墨月刊》。”(第283頁)這段描述基本來自上海圖書館《全國報刊索引》數(shù)據(jù)庫的介紹:“《七日談》。政論周刊……文章多為短小論說、述評與雜文,間或也刊登一些名家對時事的見解與評論。因經(jīng)費原因后并入《新墨月刊》。該刊又稱七日談周報。”[21]因為不少工具書對一些刊物的介紹存在相互沿襲的現(xiàn)象,《考信錄》的引文也就以訛傳訛。如《中國現(xiàn)代文學(xué)期刊目錄新編》對此刊介紹為:“原名為《七日談周刊》……文章多為短小論說、述評和雜文,間或也刊登一些名家的詩歌等文藝作品。后來刊物由于經(jīng)費困難并入《新墨月刊》。”[22]這些敘述有共同訛誤之處:《七日談周報》最后并入的不是什么《新墨月刊》,而是《新壘》月刊。可見劉濤并沒有查閱《七日談周報》,因為該周報幾乎每一期都有《新壘》的廣告。“墨”當(dāng)為“壘(壘)”形近而訛。

上海圖書館《全國報刊索引》數(shù)據(jù)庫

二、 署名“風(fēng)”就是胡風(fēng)嗎?

《考信錄》誤收的第三篇文章是署名“風(fēng)”的《建設(shè)“民族大眾文化”》。要考證此文的真實作者,難度要大很多。因為該文乍看似乎與胡風(fēng)關(guān)心的話題相似,與其思想理論也有關(guān)。但筆者讀完全文,就直覺此文并非胡風(fēng)所作,再仔細(xì)對照初刊本與《考信錄》所錄文本,便發(fā)現(xiàn)了一些破綻。

首先,該文作者強(qiáng)調(diào)要“反封建”,立意是“決不能因此特別強(qiáng)調(diào)了反封建的文化思想的內(nèi)容:恰恰相反,我們必須把反封建的內(nèi)容歸納于抗戰(zhàn)的總目標(biāo)上去……在此我們的文化思想運動的任務(wù),又必須是‘民族的’:所以,我們的口號是——急速建立民族大眾文化”[23]。這與胡風(fēng)對中國幾千年封建勢力的總體估量與判斷顯然不同。即使在抗戰(zhàn)的新形勢下,在抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的共識之下,胡風(fēng)念茲在茲的依然是封建思想文化對中國人精神世界的重壓,其思想的側(cè)重點與此文南轅北轍。而文中多處提示的“此地”是指上海。作者甚至說,“必須把上海看作為一個造成文化干部的重鎮(zhèn)。一切基本理論的教養(yǎng),重要名著的出版,我們急須集合全上海文化界的前輩,予以積極地進(jìn)行”。從“上海文化界的前輩”這一用語,就知道此文作者當(dāng)是一個青年人,此時的胡風(fēng)是不會這樣呼吁的。

從發(fā)表時間看,該文約作于1938年4月,此時上海已成為淪陷后的“孤島”。但上海淪陷前,早在1937年9月25日,胡風(fēng)已動身前往武漢。他會在彼時也即將淪陷的武漢去思考如何在上海“建設(shè)‘民族大眾文化’”嗎?此文主要回應(yīng)抗戰(zhàn)爆發(fā)后中國思想界興起的“新啟蒙運動”,但作者并不同意新啟蒙運動所規(guī)定的戰(zhàn)時中國思想文化任務(wù)。該文采用政治經(jīng)濟(jì)學(xué)的分析視角,可知作者具有這方面的理論素養(yǎng)。

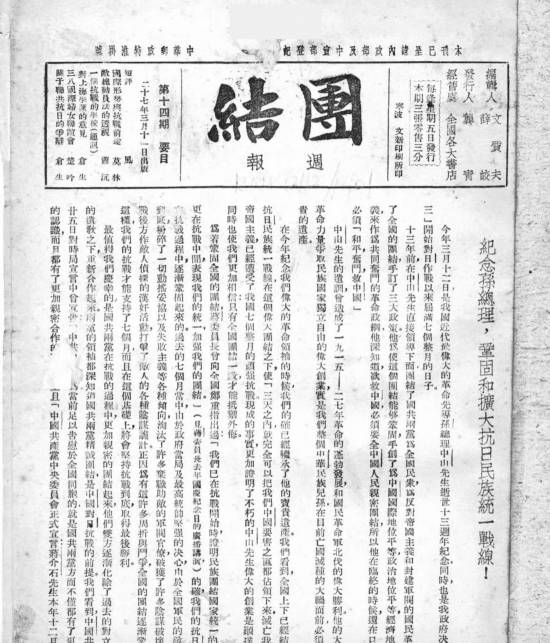

實際上,該文并非如《考信錄》所說首發(fā)在《大眾文化》上。從時間上看,最早發(fā)表于《團(tuán)結(jié)》周報第17期(1938年5月1日出版)上,而《大眾文化》該期卻是同年5月20日才出版。更重要的是,《大眾文化》上的這篇文章已經(jīng)是刪節(jié)過的。例如《大眾文化》版刪去了“在中國今日新文化的民主主義的精神,已經(jīng)越過西歐資本主義社會那種少數(shù)人的民主主義的范圍”、“也就是賽先生和德先生的精神的提倡”等《團(tuán)結(jié)》周報上發(fā)表的內(nèi)容。從被刪內(nèi)容可知,胡風(fēng)此時不可能在此報刊上發(fā)表這種文章。《大眾文化》轉(zhuǎn)載此文時還刪去了初刊本中“日本”“抗日”等字樣[24],這自然是淪陷區(qū)的政治環(huán)境所致。

由于相關(guān)史料有限,關(guān)于《團(tuán)結(jié)》周報的性質(zhì)和歷史,各種說法皆有,甚至相互矛盾。所幸該刊保存較為完好,可以查閱。《團(tuán)結(jié)》周報創(chuàng)刊于1937年11月,次年8月停刊。編輯人文質(zhì)夫、薛皎和發(fā)行人龔青都是化名,實際上由上海太平洋印刷公司承印,負(fù)責(zé)人是潘芳(蕙田)等人,該刊具體印刷、發(fā)行由上海各界救亡協(xié)會分工合作完成[25]。據(jù)潘蕙田回憶,除創(chuàng)刊號外,《團(tuán)結(jié)》上的稿件大多由時任中共江蘇省文委負(fù)責(zé)人孫冶方送來,當(dāng)時還成立了由上海各界救亡團(tuán)體代表組成的《團(tuán)結(jié)》編輯委員會(文化界代表是潘本人)。編委會定期開會,分配寫稿任務(wù),大多數(shù)稿件都是通過各界黨組織指定專人寫,寫好的稿子由孫冶方交給潘蕙田[26]。

重要的是,《團(tuán)結(jié)》每期第一版上的言論多為編者自己所撰。就現(xiàn)存《團(tuán)結(jié)》而言,該刊上署名“風(fēng)”的文章有八篇,除了《建設(shè)“民族大眾文化”》外,其他七篇都出現(xiàn)在該刊“短評”一欄,明顯是編輯自己操刀[27]。在第10期的“短評”一欄,登載的兩篇文章都署名“風(fēng)”。根據(jù)行文習(xí)慣和思想認(rèn)識,也大致可判斷這些文章全部出自同一人之手,且“風(fēng)”是《團(tuán)結(jié)》的編輯之一或內(nèi)部作者。更有力的證據(jù)是,1938年第11期有署名“風(fēng)”的“短評”《關(guān)于文化統(tǒng)一戰(zhàn)線》,文章開頭即稱,“這一期,我們轉(zhuǎn)載了章乃器先生的《鞏固文化統(tǒng)一戰(zhàn)線加強(qiáng)文化國防》一篇論文”[28],這完全是編輯的口吻。同樣的例子還有第9期上《我們的工作的缺點》(署名“風(fēng)”)的“短評”,談到上海救亡工作時,作者稱:“我們希望今后工作同志之間,不客氣相互批評,不客氣檢討工作的缺點,以求改進(jìn)。”[29]

《團(tuán)結(jié)》周報第14期,有署名風(fēng)的短評

據(jù)潘蕙田和金門等人回憶,先后為《團(tuán)結(jié)》撰稿的有胡愈之、潘漢年、王任叔(巴人)、張宗麟(邵林)等人[30],沒有提到胡風(fēng)。而且,該刊“不在報攤上發(fā)賣”[31],屬于半公開刊物。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,胡風(fēng)幾乎每天寫日記,且記錄收發(fā)信函和寫作情況。據(jù)新近公開的胡風(fēng)武漢日記,完全看不到給《團(tuán)結(jié)》寫稿、投稿的記錄,唯一一次與潘蕙田的通信記載是1937年10月5日[32],但當(dāng)期《團(tuán)結(jié)》周報卻是1938年5月1日出版的,時間上相距太遠(yuǎn)。

然而《考信錄》卻認(rèn)為:“‘風(fēng)’是胡風(fēng)的筆名。該文揭示抗戰(zhàn)期間建設(shè)民族大眾文化的意義,以及在上海建設(shè)民族大眾文化所應(yīng)遵循的路徑。胡風(fēng)在抗戰(zhàn)期間有多篇文章論述抗戰(zhàn)中的文化建設(shè)問題,如《論持久戰(zhàn)中的文化運動》《民族戰(zhàn)爭與我們》《民族戰(zhàn)爭與新文藝傳統(tǒng)》等,該文在觀點上與以上文章特別是《論持久戰(zhàn)中的文化運動》多有一致與互補(bǔ)之處,可確定為胡風(fēng)所作。”(第281頁)胡風(fēng)在抗戰(zhàn)時期確實寫過多篇論述文化建設(shè)的文章,但抗戰(zhàn)爆發(fā)后,關(guān)于抗戰(zhàn)與文化運動的關(guān)系是彼時中國思想言論界的公共話題,胡風(fēng)對此問題的思考脫離不了這一總體歷史背景。在《論持久戰(zhàn)中的文化運動》中,胡風(fēng)開篇就話中帶刺:“當(dāng)時的文化界(我的意思是指一向被視為全國文化中心的上海的文化界)……”[33]這與后文中他對抗戰(zhàn)爆發(fā)后印刷資本從單一中心轉(zhuǎn)移、中國思想文化運動向地方發(fā)展及去中心化的思路有關(guān)。胡風(fēng)對上海文化界的中心主義意識與“商業(yè)主義”是持批判態(tài)度的,而抗戰(zhàn)爆發(fā)攪動了整個中國社會,提供了中國文化思想運動地方化及形成“多中心”格局的可能性。《建設(shè)“民族大眾文化”》對文化的思考卻還局限于以上海為中心,顯然并非出自胡風(fēng)之手。至于該文作者要把文化思想建設(shè)為“民族的”和“大眾的”的觀點,在戰(zhàn)爭的血火中依然試圖承繼“五四”文化基因、以國民性批判為思想基準(zhǔn)的胡風(fēng)顯然不會同意,更不要說以此為口號。據(jù)此,可確定此文非胡風(fēng)所作。

三、 此“高荒”非彼胡風(fēng)

前文對三篇“偽佚文”的考辨,頗有典型意義,從中可見歷史感缺失的嚴(yán)重性。而《考信錄》誤收的第四篇文章《怎樣讀小說》[34],若要分析起來,難度陡增。因為該文使用的是胡風(fēng)常用筆名“高荒”。無論從內(nèi)容還是署名,此文都難以辨?zhèn)巍5牵瑥母鞣N蛛絲馬跡推敲,筆者斷定此文作者同樣并非胡風(fēng)。

首先,該文筆力支離,對小說的理解頗為簡單。刊載該文的當(dāng)期《青年大眾》出版時間為1939年1月5日,而胡風(fēng)1938年9月28日即離開武漢前往重慶。《青年大眾》1938年創(chuàng)刊于上海,次年停刊,是誕生在上海“孤島”時期的青年刊物[35]。作者基本都是上海各類學(xué)校的學(xué)生或滯留上海的文化人。如當(dāng)期雜志有“致親愛的青年大眾”特輯,作者有張宗麟、王任叔、平心、吳大坤、吳清友等人,都是“孤島”時期的名家。編者在“后記”里致謝名家賜稿,卻并沒有提《怎樣讀小說》的作者,雜志目錄中此文標(biāo)題也沒有像其他名家作品一樣以加黑大字凸顯。

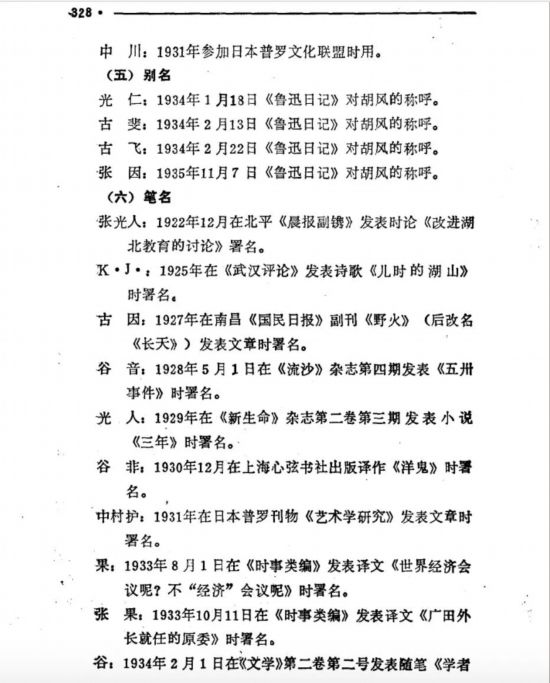

其次,胡風(fēng)最初署名“高荒”是在1934年,主要在《中華日報》副刊《動向》《星期專論》上使用。1936—1939年間只偶爾用過,1941年到香港后則在《華商報》《筆談》上集中署此筆名寫過幾篇雜文。但《考信錄》卻說:“胡風(fēng)首次使用此筆名在1936年,見《中流》第1卷第2期(1936年9月)《從血恨的紀(jì)念里成長罷!》一文。1941年他在《筆談》上發(fā)表文章多篇,亦署此筆名。從1936到1941年間,胡風(fēng)使用筆名‘高荒’較為頻繁。《怎樣讀小說》正發(fā)表于此期間,應(yīng)為胡風(fēng)所作。”(第281頁)此段描述基本史實有誤,可知作者并不熟悉胡風(fēng)。

那么,當(dāng)時是否有其他人使用過“高荒”這個筆名呢?緊接上述引文,《考信錄》認(rèn)為:“上海《青年生活》創(chuàng)刊號(1939年5月)有署名‘高荒’的《張烈生》一文,1941年《青草》文藝月刊第1卷第3期有署名‘高荒’翻譯的馬爾滋《路上的人》一文,兩文皆發(fā)表于1936到1941年間,可能也是出自胡風(fēng)之手。”(第281頁)不過《補(bǔ)遺》并沒有收錄這兩篇“可能”之作,說明編者還是有過一些甄別的。如果這些“可能”之作都出自胡風(fēng)之手,那么筆者還可以提供一長串署名“高荒”的文章。比如以“高荒”之名發(fā)表于《理想家庭》月刊的《新創(chuàng)造社的文藝復(fù)興運動》等20篇文章,《楓葉》月刊的《新第三種人及其他》,《壹零集》月刊上的《“革命家”》,《綠洲》月刊上的《“復(fù)舊”日記》,《學(xué)習(xí)》半月刊上的《一個熱烈份子》等。但是,這些文章都不是胡風(fēng)寫的。此高荒另有其人,且是真名。《理想家庭》第2—4期的目錄上,“生活時評”一欄上面都寫著“高荒先生執(zhí)筆”。這位“高荒先生”顯然與主編張冰獨交情不淺。這些時評內(nèi)容涉及“孤島”的吃、穿、住、行等多方面。雖然張冰獨是“孤島”名記者,混跡于影視圈和戲劇界,被稱之為“南京路上的宣傳部長”[36],但胡風(fēng)與張冰獨等人沒有任何交往。《理想家庭》第2—4期的出版時間是1941年4月15日至6月15日,而胡風(fēng)同年5月7日就從重慶出發(fā),6月5日到達(dá)香港,途中險象環(huán)生,何來余裕寫這種吃、穿、住、行之時評?所以不可能出自胡風(fēng)之手。

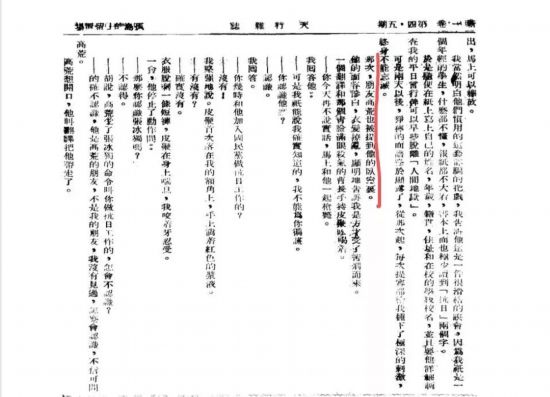

此外,《理想家庭》創(chuàng)刊號有一個廣告:“《中國文學(xué)》:文壇創(chuàng)舉、出版權(quán)威、名作如林、絕后空前。新創(chuàng)造社巨型文藝叢刊。不日出版。編輯人:蔣彭說、高凡、陳若虹、曹軍、高荒、張冰獨。”[37]然而《中國文學(xué)》并沒有出版,原因是太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)后,上海日本憲兵隊以抗日、赤色嫌疑將張冰獨及其朋友逮捕了。同時被捕的還有許廣平等人,所以時人說這是上海規(guī)模最大的一次文化獄,目的是“肅清上海文化人”[38]。根據(jù)《孤島的“留置場”》一文介紹,在被押至日本憲兵總司令部的車上,該文作者看到“已經(jīng)有不少青年先我被捕”,其中就有他的“朋友高荒”[39]。該文罕見學(xué)界引用,卻保存了一份珍貴史料,使我們得以知曉并確定高荒確實另有其人,且是一個文學(xué)青年。前文提到的《楓葉》等雜志和《考信錄》提到的《青草》等“孤島”時期的幾個刊物,都發(fā)表過高荒的文章。而據(jù)《孤島的“留置場”》,“編《楓葉》月刊的黃家熊為了要執(zhí)行槍斃,叫他(指黃家熊——引者注)把遺言說出來轉(zhuǎn)給妻子,他急得發(fā)瘋”,“出版《青草》文藝月刊的江國馨女士,也被指為和影星周曼華一樣是擔(dān)任‘新創(chuàng)造社’婦女工作的”,等等,由此可知這些編者都屬于張冰獨的交游圈,高荒也身處其中。所以“偽佚文”《怎樣讀小說》的真實作者是高荒,而不是胡風(fēng)。

《孤島的“留置場”》(署名萬里行)所載“朋友高荒”

《理想家庭》創(chuàng)刊號上關(guān)于《中國文學(xué)》的廣告,編輯人有張冰獨、高荒等人

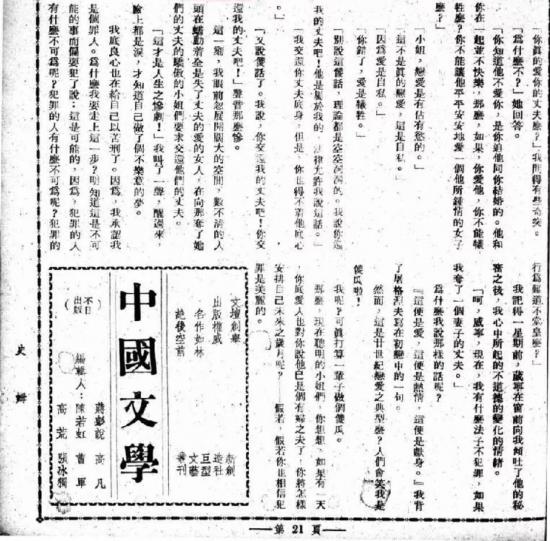

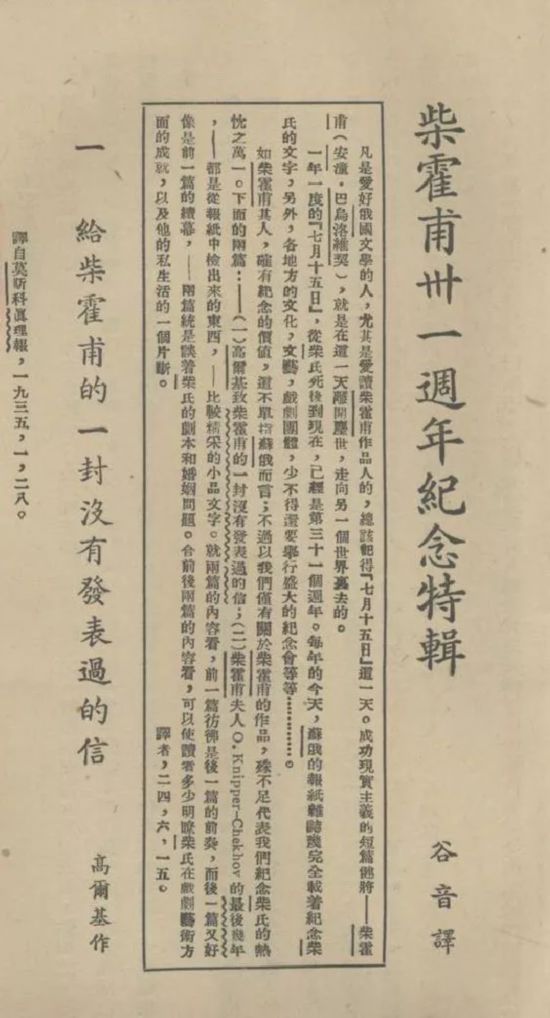

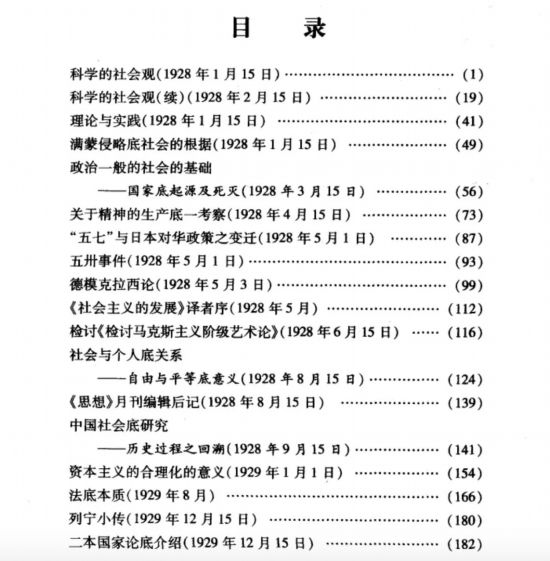

前文提及《胡風(fēng)佚文鉤沉》曾在雜志上發(fā)表過,但收入《考信錄》時又增加了一段結(jié)尾,作者以胡風(fēng)在大革命時期偶爾用過的筆名作為關(guān)鍵詞進(jìn)行所謂輯佚:“散文詩《燭》與《琴》,署名‘谷音’,刊《作家雜志》1948年第1卷新1期……據(jù)徐廼翔(應(yīng)該是徐迺翔——引者注)、欽鴻《中國現(xiàn)代文學(xué)作者筆名錄》,胡風(fēng)1927年在湖北編輯《武漢評論》時開始使用這個筆名,此筆名又見《五卅事件》一文,載1928年5月《流沙》半月刊第4期……筆者發(fā)現(xiàn)1935年《中國與蘇俄季刊》第1卷第4期上署名‘谷音’翻譯的兩篇文章,即柴霍甫夫人的《最后幾年》與高爾基《給柴霍甫的一封沒有發(fā)表過的信》,應(yīng)該也是出自胡風(fēng)之手。這就說明胡風(fēng)使用‘谷音’的筆名并非全部集中于20年代,30年代甚至40年代,他都有可能使用這個筆名發(fā)表文章。從這個角度講,《作家雜志》上署名‘谷音’的兩首散文詩,也完全有可能出自胡風(fēng)之手。當(dāng)然,是否就是胡風(fēng)所作,尚待進(jìn)一步考證。”(第286頁)

《中國與蘇俄季刊》1935 第1卷第4期,署名谷音翻譯的《柴霍甫卅一年周年紀(jì)念特輯》,“譯自莫斯科《真理報》”

可以肯定的是,上述引文皆是劉濤單憑筆名的臆斷,缺乏歷史感,甚至沒有翻閱過原刊。例如,那兩篇譯作屬于“柴霍甫卅一周年紀(jì)念特輯”,文章前面明明介紹說“譯自莫斯科《真理報》”,而胡風(fēng)并不懂俄文,對蘇俄作家作品的翻譯都是從日文轉(zhuǎn)譯的。至于《五卅事件》,更不可能是胡風(fēng)所寫。《流沙》是后期創(chuàng)造社的刊物,1928年4月胡風(fēng)尚在國民黨江西省政府的《策進(jìn)周刊》當(dāng)“特約撰稿人”,還在寫批評“革命文藝”的文章,如何可能給后期創(chuàng)造社刊物寫稿?事實上,《五卅事件》的作者是朱鏡我,谷音是其筆名之一,2007年出版的《朱鏡我文集》已經(jīng)收錄了該文[40]。而《作家雜志》上的兩首散文詩,從內(nèi)容也可讀出并非胡風(fēng)彼時的心境所能寫出,況且胡風(fēng)1946年2月25日即離開重慶回上海,而當(dāng)期《作家雜志》是1948年2月出版的,地址是重慶新生市場55號。前文已述,胡風(fēng)戰(zhàn)時日記幾乎是逐日記載,也完全沒有創(chuàng)作此詩以及給該雜志投稿的記錄[41]。

《朱鏡我文集》2007年版目錄頁,收錄《五卅事件》

馬蹄疾《胡風(fēng)傳》(1989年版)也曾認(rèn)為署名谷音的《五卅事件》是胡風(fēng)所寫

據(jù)悉,《考信錄》作者曾提供過一張關(guān)于胡風(fēng)的“佚文光盤”,其中有不少根據(jù)筆名輯佚的“偽佚文”和“偽佚詩”(如“谷風(fēng)”實際上是牛漢)。關(guān)于署名“谷音”的上述“佚文”,《胡風(fēng)全集》編者曾回復(fù)否認(rèn)過,認(rèn)為那兩篇譯文將契訶夫?qū)懗伞安窕舾Α保L(fēng)同年發(fā)表的《A. P. 契訶夫》明明用的是“契訶夫”,換筆名和換譯名都沒有必要。同樣,胡風(fēng)也不可能在1948年用1927年的特殊筆名創(chuàng)作發(fā)表那兩首詩[42]。相比初刊,《考信錄》增加了一個畫蛇添足又徒增敗筆的結(jié)尾,或許是在雜志發(fā)表時刪去了,而收錄專著時又不忍舍棄這些“佚文”的發(fā)現(xiàn)。

結(jié)語

如果說《胡風(fēng)全集》誤收八篇“偽佚文”是由于歷史條件限制[43],刊物不易查閱所致,那么《考信錄》誤收四篇“偽佚文”,其原因反倒是在“數(shù)字人文時代”目擊“歷史現(xiàn)場”過于便捷所致。輯佚不等于“鍵盤俠”式的工作,需要極為細(xì)致和嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶W(xué)術(shù)考辨。正如有學(xué)者所言,“佚文輯錄,要寧缺毋濫”[44],否則根據(jù)偽文獻(xiàn)弄出一堆錯誤的結(jié)論,輯佚的學(xué)術(shù)功用就走向了反面。郭沫若在《十批判書》中就有類似提醒:“無論作任何研究,材料的鑒別是最必要的基礎(chǔ)階段。材料不夠固然大成問題,而材料的真?zhèn)位驎r代性如未規(guī)定清楚,那比缺乏材料還要更加危險。因為材料缺乏,頂多得不出結(jié)論而已,而材料不正確便會得出錯誤的結(jié)論。這樣的結(jié)論比沒有更要有害。”[45]《廢名集》(北京大學(xué)出版社2009年版)和《于賡虞詩文輯存》(河南大學(xué)出版社2004年版)是近年文獻(xiàn)輯佚的典范,后者果斷舍棄“一些看似于賡虞所作卻又遽難考定的文字”,又仿照古典時代“存疑待考”[46],保留少數(shù)幾篇成《疑似于賡虞佚文輯存》,則是一個審慎的學(xué)術(shù)態(tài)度和方法。歸根結(jié)底,輯佚工作要在熟知歷史與讀透作品的前提下,在具備較敏感的問題意識和歷史意識的基礎(chǔ)上“動手動腳找東西”[47]。

事實上,如果沒有對特定作家的文體(包括慣用詞和句式)、思想理論有整體認(rèn)知,沒有對其在不同歷史時期的觀念及對話語境有一定感知,沒有對原刊本身的政治立場、人事關(guān)系及其所處歷史情境有較多了解,就很難考辨真假。擴(kuò)展開來講,在文獻(xiàn)的汪洋大海中“撈”數(shù)據(jù),輯佚的意義何在,恐怕也很難說清楚。中國現(xiàn)代文學(xué)所處的歷史時期非常復(fù)雜,作家的筆名繁雜又多有變換,且身處的政治區(qū)域不同,發(fā)言姿態(tài)和方式也會變化,而文藝期刊的運作方式多是“游擊戰(zhàn)”,稿源與作者群體也很難一概而論。因此,以署名作為先入為主的唯一證據(jù),必然會遭遇“真假李逵”而莫辨[48]。

今天學(xué)界不斷強(qiáng)調(diào)史料的重要性和輯佚、校勘、辨?zhèn)蔚葘W(xué)術(shù)規(guī)范,但在“海量文獻(xiàn)可供使用、可以大有作為的時代”,卻“也是考據(jù)研究缺乏亮點而趨于同質(zhì)化的時代”[49],史料工作似乎有畫地成牢的趨勢。洪子誠在最近一篇訪談錄中說:“似乎不存在嚴(yán)格意義上的‘獨立、純粹的文學(xué)史料整理研究’。至于重要與不重要無法一概而論。什么樣的史料搜集、整理有意義,有價值,采用什么樣的方法處理合適,這取決于研究者的不同史觀、史識,以及藝術(shù)上的判斷力。和文學(xué)史寫作一樣,這里面的高低是可以明確判分的。”[50]因此,一般的文獻(xiàn)輯佚整理自然不可缺少,但以核心問題意識為導(dǎo)向的實證研究或許更有學(xué)術(shù)價值,即輯佚要解決和回應(yīng)文學(xué)史或思想戰(zhàn)場上的核心議題[51],“辨章學(xué)術(shù),考鏡源流”,不應(yīng)僅僅停留在對史料的整理和介紹上。因為考證是復(fù)原歷史客觀性的通行方法,述學(xué)是歷史客觀性的文體特征,在這個基礎(chǔ)上才可能把握歷史事實,呈現(xiàn)“躍動著的客觀性”[52],研究主體必然也要置身于考據(jù)與思想的張力場中。學(xué)術(shù)研究的主體感一旦喪失,任何“數(shù)字”都無法拯救“人文”,反而會將“人文”推向“數(shù)字陷阱”。

因此,本文分析《現(xiàn)代作家佚文考信錄》一書的經(jīng)驗和教訓(xùn)同樣適用于現(xiàn)代文學(xué)研究中的其他輯佚工作,尤其在“數(shù)字人文時代”,歷史感的缺失會直接導(dǎo)致學(xué)術(shù)判斷的錯訛。畢竟,史料的運用取決于研究者的問題意識,而不應(yīng)為史料本身所拘。因為文獻(xiàn)工作雖始于史料整理卻不終于整理史料,“具有發(fā)動學(xué)術(shù)的意義”[53]的文獻(xiàn)輯佚整理才真正具有更大的學(xué)術(shù)價值。

注釋:

[1][46] 解志熙:《刊海尋書記——〈于賡虞詩文輯存〉編校紀(jì)歷兼談現(xiàn)代文學(xué)文獻(xiàn)的輯佚與整理》,載《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2004年第3期。

[2] 例如,有研究者以“柳青”“艾青”“達(dá)夫”等筆名為依據(jù)所考證的偽佚文。參見金宏宇《中國現(xiàn)代文學(xué)輯佚的學(xué)術(shù)規(guī)范與價值判斷》,載《華中師范大學(xué)學(xué)報》2016年第3期。

[3] 段美喬:《中國現(xiàn)代文學(xué)研究年度掃描》,載《中國社會科學(xué)報》2012年12月21日。

[4] 參見褚自剛《豐贍的史料發(fā)現(xiàn)與睿智的學(xué)術(shù)洞見——評劉濤〈現(xiàn)代作家佚文考信錄〉》,載《中國出版》2012年第11期;王雪樺《民國“邊緣報刊”的發(fā)掘、利用與研究——兼評劉濤〈現(xiàn)代作家佚文考信錄〉》,載《出版廣角》2013年第10期;楊萌芽《史料研究的重要收獲——評劉濤〈現(xiàn)代作家佚文考信錄〉》,載《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2013年第3期。

[5] 需要說明的是,本文并不討論該書涉及的其他作家,也不否認(rèn)其在此方面的學(xué)術(shù)貢獻(xiàn)。

[6] 該文最初發(fā)表于《魯迅研究月刊》2010年第8期,收入《考信錄》時有所增改。

[7] 《胡風(fēng)全集》編者年事已高、精力有限,因此對劉濤先生提供的佚文基本“照單全收”。

[8] 胡風(fēng):《新的年頭帶來了些什么?》,載《七日談周報》第1卷第5期,1935年1月12日。文中所引《新的年頭帶來了些什么?》均出于此。

[9] 胡風(fēng):《變》,載《七日談周報》第1卷第7期,1935年1月26日。文中所引《變》均出于此。

[10] 大春:《蔡廷楷(鍇)軼事》,載《七日談周報》第1卷第8、9合期,1935年2月23日。

[11] 羅什:《蔡廷楷(鍇)海外發(fā)大財》,載《七日談周報》第1卷第3期,1934年12月29日。

[12] 焰生:《開場的話》,載《七日談周報》第1卷第1期,1934年12月15日。

[13] 李焰生:《本刊歸并〈新壘〉痛言》,載《七日談周報》第1卷第14期,1935年3月30日。

[14] 《最后編話》,載《七日談周報》第1卷第14期,1935年3月30日。

[15][16] 魯迅:《340516致鄭振鐸》,《魯迅全集》第13卷,人民文學(xué)出版社2005年版,第104頁,第104頁。

[17] 倪偉:《“民族”想象與國家統(tǒng)制:1928—1948年南京政府的文藝政策及文藝運動》,上海教育出版社2003年版,第228頁。

[18] 天狼:《一九三二年中國文壇之回顧》,載《新壘》第1卷第1期,1933年1月10日。

[19] 應(yīng)國靖:《神秘雜志〈新壘〉》,《現(xiàn)代文學(xué)期刊漫話》,花城出版社1986年版,第174頁。雖然此文說的是《新壘》,但作為“李焰生系”的刊物之一,彼時左翼作家也不會給《七日談周報》投稿的。

[20] 安作璋:《中國古代史史料學(xué)》,福建人民出版社2010年版,第406頁。

[21] http://www.cnbksy.com/literature/literature/a6c0f12d0e16883794bd91407e698bad.

[22] 吳俊等主編《中國現(xiàn)代文學(xué)期刊目錄新編》中,上海人民出版社2010版,第1449頁。

[23] 風(fēng):《建設(shè)“民族大眾文化”》,載(上海)《大眾文化》第1卷第2期,1938年5月20日。文中所引《建設(shè)“民族大眾文化”》均出于此。

[24] 該刊物的基本主張是“為大眾的文化”宣傳抗日,因此轉(zhuǎn)載《建設(shè)“民族大眾文化”》一文合情合理。

[25] 有研究者稱該刊是上海各界救亡協(xié)會的機(jī)關(guān)刊物,潘蕙田任主編,胡愈之等參加編輯工作。參見方漢奇《中國新聞事業(yè)通史》第2卷,中國人民大學(xué)出版社1996年版,第915頁。

[26] 參見潘芳《關(guān)于〈團(tuán)結(jié)〉周報的一些情況》,載《上海黨史資料通訊》1986年第2期。

[27] 署名“風(fēng)”的文章分別見于《團(tuán)結(jié)》第9、10、11、14、17、19、28—29合期,其中第9期1938年2月4日出版。

[28] 風(fēng):《關(guān)于文化統(tǒng)一戰(zhàn)線》,載《團(tuán)結(jié)》第11期,1938年2月18日。

[29] 風(fēng):《我們工作的缺點》,載《團(tuán)結(jié)》第9期,1938年2月4日。

[30] 參見金門《“孤島”上出版的第一個救亡刊物——〈團(tuán)結(jié)〉周報》,載《圖書館雜志》1983年第1期。

[31] 沈奇:《孤島上的救亡運動》,夏衍等《今日之上海》,現(xiàn)實出版社1938年版,第43頁。

[32] 胡風(fēng)在這一天日記中稱:“給黎烈文、茅盾、景宋、邢桐華、潘蕙田、劉白羽各一封。”(《胡風(fēng)日記·武漢一年(1937年10月1日—1938年9月28日)》,載《新文學(xué)史料》2016年第3期)胡風(fēng)日記記載了很多關(guān)于寫稿、校稿、編稿的內(nèi)容,但沒有關(guān)于《團(tuán)結(jié)》周報的記載。

[33] 胡風(fēng):《論持久戰(zhàn)中的文化運動》,載《國民公論》第1卷第1號,1938年9月11日。

[34] 高荒:《怎樣讀小說》,載上海《青年大眾》第1卷第4期,1939年1月5日。

[35] 參見墨紅《給“孤島”上的青年大眾》,載《青年大眾》創(chuàng)刊號,1938年9月10日。

[36] 關(guān)于張冰獨的材料并不多,參見周允中《張冰獨談蘇青》,臧杰、薛原主編《閑話》第3、4合輯,青島出版社2008年版;張冰獨《上海日獄兩月半》,《上海文史資料存稿匯編·抗戰(zhàn)史料》,上海古籍出版社2001年版,第202頁。

[37] 載《理想家庭》第1期,1941年3月15日。

[38] 景宋(許廣平):《遭難前后》四,載《民主》第13期,1946年1月12日。

[39] 萬里行:《孤島的“留置場”》,載《天行雜志》新1卷第4、5合期,1943年5月1日。文中所引《孤島的“留置場”》均出于此。

[40] 朱鏡我:《五卅事件》,《朱鏡我文集》,海洋出版社2007年版,第93頁。《流沙》雜志中《五卅事件》上一篇即是署名“鏡我”的《“五七”與日本對華政策之變遷》。馬蹄疾也曾以“谷音”這一署名判斷《五卅事件》為胡風(fēng)所寫(參見馬蹄疾《胡風(fēng)傳》,四川人民出版社1989年版,第328頁)。

[41] 《胡風(fēng)日記》(1945—1948年),未刊整理稿。

[42] 大革命時期胡風(fēng)用“谷音”這一筆名在《武漢評論》上寫過幾篇“反共”文章,這是一個眾所周知的公案。

[43] 參見吳寶林《〈胡風(fēng)全集〉誤收的八篇文章及其他》,載《文藝?yán)碚撆c批評》2017年第3期。

[44] 朱金順:《輯佚·版本·“全集不全”——讀“中國現(xiàn)代文學(xué)的文獻(xiàn)問題座談會”論文隨想》,載《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2004年第3期。

[45] 郭沫若:《十批判書》,東方出版社1996年版,第2頁。

[47] 傅斯年:《歷史語言研究所工作之旨趣》,載《國立中央研究院歷史語言研究所集刊》第1卷第1期,1928年10月。

[48] 筆者曾受托審讀過一篇稿件,內(nèi)容是關(guān)于胡風(fēng)佚文的考據(jù),讀完一遍即知作者僅依據(jù)胡風(fēng)的一個筆名發(fā)現(xiàn)了兩篇所謂“佚文”,行文缺少歷史感,也沒有嚴(yán)謹(jǐn)考辨,作者甚至把雜志中某篇“佚文”旁邊用來填補(bǔ)留白用的一段文字也錄進(jìn)了正文,可見對民國舊報刊不熟悉,“佚文”自然也就是“偽”的了。

[49] 張子軾:《“大數(shù)據(jù)”與考據(jù)新生態(tài)》,載《中國社會科學(xué)報》2018年12月17日。

[50] 王賀:《當(dāng)代文學(xué)史料的整理、研究及其問題——北京大學(xué)洪子誠教授訪談》,載《新文學(xué)史料》2019年第2期。

[51] 李怡:《評〈中國文學(xué)史資料全編·現(xiàn)代卷〉》,載《文學(xué)評論》2010年第6期。

[52] 溝口雄三:《中國的沖擊》,王瑞根譯,孫歌校,生活·讀書·新知三聯(lián)書店2011年版,第208頁。

[53] 王風(fēng):《現(xiàn)代文本的文獻(xiàn)學(xué)問題:有關(guān)〈廢名集〉整理的文與言》,載《中國現(xiàn)代文學(xué)研究叢刊》2004年第3期。