劉心武:尋找穩定的“鐘擺”

原標題:尋找穩定的“鐘擺”——談劉心武致秦兆陽的一封書信

“劉心武好像是一面鏡子,新時期文學的一面鏡子。”有論者曾這樣評價劉心武與新時期文學之間的關系。

劉心武自1977年在《人民文學》上發表《班主任》一鳴驚人后,聲名鵲起的他并沒有停止對藝術的追求。多年后,當我們回首“傷痕文學”代表作家時,發現盧新華(1978年發表《傷痕》)和王亞平(1978年發表《神圣的使命》)自“傷痕文學”浪潮消退后就逐步退出了文壇,只有劉心武一直筆耕不輟,陪伴著新時期文學從誕生到發展至成熟,在新時期文學發展的每一個階段都留下了輝煌的印記。

劉心武,1942年生于四川成都,1979年加入中國作協。中國作協第三、四屆理事,第五、六、七屆全委會委員。作品《鐘鼓樓》獲第二屆茅盾文學獎,《班主任》獲1978年全國首屆優秀短篇小說獎第一名,《四牌樓》獲第二屆上海優秀長篇小說大獎。

“君子敏于行而訥于言”,善于思辨的劉心武對藝術總是處在不斷的追求與探索中,至上世紀80年代中期他就已完成了文學創作上的“三步走”。劉心武在《我走了三步——〈大眼貓〉后記》中清晰地向讀者交代,《班主任》《愛情的位置》《醒來吧,弟弟》等作品以揭示重大社會問題為己任,滿足當時讀者對真實性的需求,是其創作的第一步。從《我愛每一片綠葉》《如意》等開始,其作品中涉及的問題已由政治性、政策性向社會倫理道德領域轉移,是為其創作的第二步。從《蜜供》《銀河》《電梯中》《大眼貓》等開始,其作品從內容到形式已大不同于前兩步的創作,是為其創作的第三步。

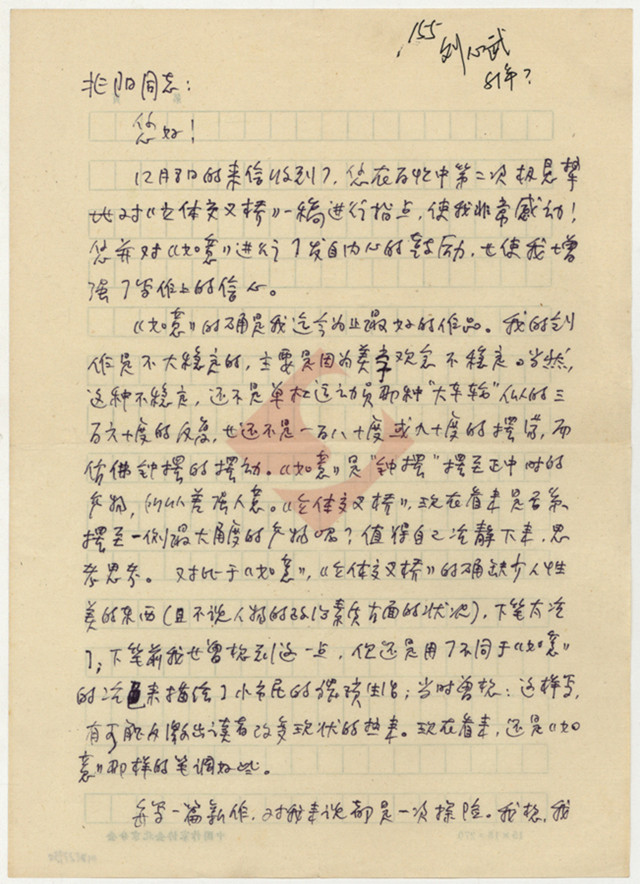

藝術創作的每一步轉換并不像人走路那樣容易做到,而需經過作家的深思熟慮才敢試錯。作為文學探路先鋒的劉心武在這一轉換過程中有哪些思考?珍藏在中國現代文學館館藏中的一封書信,《劉心武致秦兆陽》,讓我們見字如面。

兆陽同志:

您好!

12月8日的來信收到了,您在百忙中第二次極懇摯地對《立體交叉橋》一稿進行指點,使我非常感動!您并對《如意》進行了發自內心的鼓勵,也使我增加了寫作上的信心。

《如意》的確是我迄今為止最好的作品。我的創作是不大穩定的,主要是因為美學觀念不穩定。當然,這種不穩定,還不是單杠運動員那種“大車輪”似的三百六十度的反復,也還不是一百八十度或九十度的擺蕩,而仿佛鐘擺的擺動。《如意》是“鐘擺”擺至正中時的產物,所以差強人意。《立體交叉橋》,現在看來是否系擺至一側最大角度的產物呢?值得自己冷靜下來,思考思考。對比于《如意》,《立體交叉橋》的確缺少人性美的東西(且不談人物的政治素質方面的狀況),下筆太冷了(下筆前我也曾想到這一點,但還是用了不同于《如意》的冷色來描繪了小市民的猥瑣生活),當時曾想,這樣寫,有可能反激出讀者改變現狀的熱來。現在看來,還是《如意》那樣的筆調好些。

每寫一篇新作,對我來說都是一次探險。我想,我必得再這么東摸西闖一段,“鐘擺”才能終于靜止下來,形成一種穩定的美學觀念,一種成熟的路數。

《立體交叉橋》只是個初稿,還很粗糙。您對這樣的一塊毛坯,不厭其煩地進行指點,比之于對已經成型的產品進行評話,對我來說更為可貴。我該怎樣努力,才不辜負您的一片熱誠的扶持之情呢?

《立體交叉橋》決定且放一放,以后再改。我的寫作沖動,已被另一素材所牽引,現在我已預感到,寫出來將與《立體交叉橋》迥異,而且,也不同于《如意》;寫作對我來說,猶如運動員的一次次上陣競技,既已上陣,成敗可置諸腦后,只待下陣來后,再總結經驗教訓吧!由于我的不成熟,當然,教訓總是多于經驗的。我爭取在四十歲以后(1982年后),變得稍許成熟些。還望大家,特別是您這樣的前輩,不懈地對我進行指引。

寄上我的小說集一冊,供留念,供作對我進一步指點之用。

我因住得離城太遠,所以難得進城拜望諸前輩們。待天氣晴好而有工夫時,將登門正式拜師,還望屆時笑納則個!

敬禮!

劉心武

12.11

這封書信落款處沒有具體的年份,但我們從內容上不難推斷出時間。如信上所言,《如意》(1980年2月寫畢)已經完稿并發表,而《立體交叉橋》(1980年10月寫畢)是初稿未發表,結合兩部作品的創作時間和發表年份來推斷,這封信應該寫于1980年12月11日。至于信中提到的“另一素材”應該是緊接著于1981年1月創作完成的《大眼貓》。

《鐘鼓樓》

從第二步到第三步的“擺動”

《立體交叉橋》和《大眼貓》同被視作劉心武創作“第三步”中的代表作,他在信中鮮明地表露出對后者的期待,認為其藝術風格會與前兩部中篇小說迥異,似乎將會是其藝術風格轉變后的成熟之作。那么從這個角度來說,《立體交叉橋》或許是他從第二步到第三步過渡的產物。

相比于《如意》,信中說,《立體交叉橋》“系擺至一側最大角度的產物”。原本劉心武對于《立體交叉橋》的預判要好過《如意》,即他相信這是一步成功的跨越,但經過秦兆陽對初稿的指點后,他遲疑了,究竟這樣的轉變能否獲得讀者的理解?從信中看,他肯定了秦兆陽所批評的“冷色”“缺少人性美的東西”。隨后在《大眼貓》的創作中,我們確實也沒有找到如《立體交叉橋》中一樣具有立體交叉性格、暗自散發著幽冷的人物。很難說,當初這份不被理解的“冷”是否影響了劉心武對復雜人性尤其是對人性惡的探索。

從某種意義上來說,《大眼貓》中的鋼華是《班主任》中謝慧敏的姐妹,但小說并沒有像《班主任》那樣,將矛頭直指“文革”的瘤毒或搶先一步為讀者做出價值判斷。在《大眼貓》中,作者試圖從鋼華所處的社會環境中順勢去理解這樣的人物,并通過描寫鋼華所遭受的一切,同人物自身一起去反觀“文革”鬧劇,這比隔岸觀火式的單純質疑要更加引人深思。“好人/壞人”“先進人物/落后分子”之類的簡單二分法已不再適用于評價他筆下的鋼華。再者,小說通篇采用第二人稱來寫,用與“你”交流感情的敘述方式來營造一種平等往來的氛圍,自然多了一些將心比心的溫暖。“在心武的觀念中,愛是不盲目的,而是充分‘理解’的。只有理解人,才能熱愛人。互相理解,應當是更高層次的社會主義、人道主義。”學者劉再復在《他把愛推向每一片綠葉》中如是評價。

劉心武在自傳性散文《我與“新時期文學”》中談到:“從1979年以后,我就注意調動自己的美學潛力并調整自己的文學步伐。……因為我內心有一種驅動力,迫使我不斷調整我的美學意識以跟上迅速發展的文學形勢。”可見,他是有意識地去做探路先鋒。新時期文學的發展形勢瞬息萬變,既承載著“英雄歸來”的崇高使命,要重新接續好五四新文化運動的傳統;又面臨著當下文學落后的境地,要爭分奪秒地追上世界文學的列車,新時期的文壇是焦慮不安的。對于劉心武個人來說,要把寫作當作終身職業,就要有屬于自己的鮮明標記,而這種標記或說風格在長期看來應該是穩定的。他在信中說:“每寫一篇新作,對我來說都是一次探險。我想,我必得再這么東摸西闖一段,‘鐘擺’才能終于靜止下來,形成一種穩定的美學觀念,一種成熟的路數。”而且,他在信中還給自己設定了成熟的時間——1982年,那正是他四十而不惑的年紀。留意一下其1982年以后的作品,如《木變石戒指》《巴黎長生不老藥》等,能感受到的是他那份始終不變的“理解人”,他把理解和尊重照射到了那些容易被遺忘的人身上,這是種更為深沉的愛。1985年他獲得第二屆茅盾文學獎的《鐘鼓樓》,則更見其風格的沉穩,冷峻中飽含著熾熱的愛。

關于“冷色”

信中,劉心武說要放一放《立體交叉橋》,容后再改,最終他是否修改了所謂的“冷色”,我們不得而知。就1981年在《十月》雜志第2期發表出來的《立體交叉橋》而言,色調依然冷峻嚴肅。“這樣寫,有可能反激出讀者改變現狀的熱來”,這部小說原來承載著作者沉重的精神負荷。《班主任》曾經成功地激起社會對“救救孩子”的關注,那么《立體交叉橋》是否也可以激起人們對“救救心靈”的關注?原以為讀者(包括當時的秦兆陽)會理解,但事實上讀者的反應并沒有達到作者的期望值,大家對這部作品的評價褒貶不一。

有讀者曾寫信給作者說:“這篇東西真實到了殘酷的地步, 調子低沉, 令人感到壓抑。”一位頗有名氣的批評家對作者說:“這篇東西是你藝術上的進步, 思想上的倒退, 你為什么不向讀者提供哪怕是一兩個能鼓舞人的形象呢?”(轉引自周天忠:《一個心靈建設者的藝術足跡——試探劉心武的藝術追求》)作者心結難解,就寫信向美學家蔣孔陽討教筆調問題,幸而蔣孔陽給了他極大肯定,認為這是他創作道路上的一個較大突破。

筆者認為,這樣的作品正如一把泛著冷光的解剖刀,一層一層將那埋在人性深處卑污的靈魂剝開放在陽光下晾曬。人非圣賢,如果說《如意》中的石義海能激起你內心的崇高正義,那么《立體交叉橋》中的侯勇則足以照出你靈魂上暗沉的黑物質。但是,劉心武并不是要把讀者扔進冰窖,我們看到侯勇的善惡是流動的,他內心潛藏的正負能量總在不斷地撞擊與轉化。人的性格是那么立體復雜,如果能打破這些隔膜,人們的心靈世界是否會更加開闊?五四先驅葉圣陶先生早年曾寫過問題小說《隔膜》,描述的正是一種孤立無援的荒誕處境,群居卻與他人絕緣,不被人理解也無法理解他人。從某種意義上說,《立體交叉橋》正是對《隔膜》的回應,而且深化了人與人之間的關系問題,提出人在逼仄的生存環境下所懷有的損人利己之心。在上世紀80年代初期的新啟蒙語境中,劉心武所提出的這類社會道德倫理問題已是相當犀利。

在此后的藝術探索中,盡管還有一些實驗性小說的創作,但劉心武始終都在剖析人的路徑上尋找。“理解人”大概就是劉心武所要找的“穩定的鐘擺”,至于藝術風格上的冷熱,那不過是度的問題。他越來越趨于冷靜客觀,把前期的熱烈呼號包容到“冷色”中,還原一個能夠進行自我判斷的價值空間,以至于劉再復都驚訝于作者在《鐘鼓樓》中所呈現出來的冷峻風格。

與激進派相比,劉心武的創作心態呈現出穩健與持重的特征。他似乎對自己創作的每一個階段都有清晰的時代定位,比如在第一步中,他知道在新時期初期,人們迫切需要文學的“真”;在第二步中,隨著真相的撥云見日,他開始探討文學的“美”,考慮審美風格問題;在第三步,他進一步理解了人道主義問題,要把愛與善推到相當深廣的領域。為了更進一步地“理解人”,他深深地藏起滿懷的愛,寧愿背負冷峻的外殼,也要把眾世相縱深剖析,盡量全方位多角度地展示給廣大讀者看,以期更好地理解別人,也理解自己,理解這生活在社會中的“人”。