《新月》:目錄學(xué)向何處去?

來源:澎湃新聞 | 王賀 2019年03月20日06:37

《新月》是上世紀(jì)二三十年代著名的文藝、政論刊物,也是自由主義知識分子努力開拓、維護的言論空間。在互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)庫未出現(xiàn)之前,如果要查找其中的某篇文章,勢必得借助于目錄、索引一類的工具書,但在1949年前,有關(guān)的目錄、索引并未出現(xiàn),之后才相繼出現(xiàn)了數(shù)種單行本和收入他書的完整目錄。

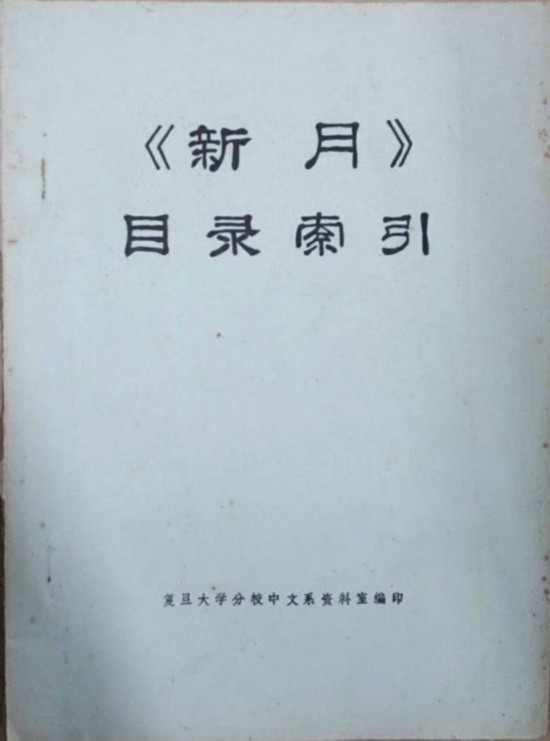

這里所謂的單行本只有一種,即復(fù)旦大學(xué)分校中文系資料室編印《〈新月〉目錄索引》(自印本,未署印行時間)。按,該校1978年12月9日建立,即設(shè)有中文系,1983年8月28日并入上海大學(xué),成為上海大學(xué)文學(xué)院中文系,因此,此書印行時間必在七十年代末八十年代初。具體編輯者不詳。

《〈新月〉目錄索引》

收入他書的完整目錄至今有四種。分別是:一、唐沅、韓之友、封世輝、舒欣、孫慶升、顧盈豐編《中國現(xiàn)代文學(xué)期刊目錄匯編》(天津人民出版社,1988年9月;知識產(chǎn)權(quán)出版社,2010年),收《新月》目錄;二、周錦編著《中國現(xiàn)代文學(xué)史料術(shù)語大辭典》(臺北智燕出版社,1988年10月),收《〈新月〉月刊作品目錄》;三、吳俊、李今、劉曉麗主編《中國現(xiàn)代文學(xué)期刊目錄新編》(上海人民出版社,2010年),收《新月》目錄;四、新版《新月》雜志影印合刊本(上海書店出版社,2017年),收《新月》目錄。按,上海書店1985年首度影印及中國臺灣、日本據(jù)此影印之《新月》合刊本中,均無目錄索引;直至2017年新版影印本出版,才收入了目錄。

由是不難見出,復(fù)旦大學(xué)分校中文系資料室編印《〈新月〉目錄索引》為全部五種目錄中的最早一種。此前,《新月》作為“反動文藝刊物”,連名字都不容易出現(xiàn),更無論其目錄、索引。棄之不顧的代表如全國圖書聯(lián)合目錄編輯組編《全國中文期刊聯(lián)合目錄1833—1949》(北京圖書館出版社,1961)以及山東師范學(xué)院中文系編《1937—1949主要文學(xué)期刊目錄索引》(自印本,1962)等。甘冒大不韙者,則有現(xiàn)代文學(xué)期刊聯(lián)合調(diào)查小組編《中國現(xiàn)代文學(xué)期刊目錄(初稿)》(上海文藝出版社,1961),雖然依例只記其刊名、刊期、已知卷期、編者、發(fā)行處、收藏單位等等基本信息,但遠勝于一筆抹煞。

詳盡的篇目索引,確曾要到復(fù)旦版《〈新月〉目錄索引》問世,始蕆其事。其次則為唐沅、韓之友、封世輝等編《中國現(xiàn)代文學(xué)期刊目錄匯編》中的《新月》目錄。大約與此同時,在臺北出版了《中國現(xiàn)代文學(xué)史料術(shù)語大辭典》五冊,其中亦有《〈新月〉月刊作品目錄》,其編著者周錦以一己之力建立“中國現(xiàn)代文學(xué)研究中心”,然其名為“研究中心”,研究的性質(zhì)、色彩并不甚濃,相反,工作重心乃為搜集文獻資料,并予整理、出版。但無論如何,周錦所編此一目錄,亦富先行之功。

此三種目錄,毫無疑問,都是八十年代學(xué)術(shù)的產(chǎn)物,且并非皆由資料室、圖書館員主導(dǎo)完成。第一種和周錦的情況前已述及,第二種“由北京大學(xué)和山東師范大學(xué)部分教師和研究人員合作編纂,其中1915年至1937年6月創(chuàng)刊的一百七十種期刊(另有附錄二種),由北京大學(xué)中文系唐沅、封世輝、孫慶升負(fù)責(zé)編輯,樂黛云、袁良駿、高艾軍、商金林、任秀玲、胡安福、朱殿青、玄英子參加了部分期刊目錄的輯錄和《簡介》的編寫;1937年7月至1948年12月創(chuàng)刊的一百零六種期刊(另有附錄二種),由山東師范大學(xué)中文系韓之友、舒欣、顧盈豐負(fù)責(zé)編輯”(《中國現(xiàn)代文學(xué)期刊目錄匯編·前言》)。

從這三種目錄中,似乎也很能見出八十年代的近現(xiàn)代文獻史料工作的特點。首先,由資料室、圖書館員主導(dǎo)的局面已發(fā)生了變化,學(xué)者們表現(xiàn)得相當(dāng)積極、活躍;其次,在史料發(fā)掘、整理與研究中,較偏重于發(fā)掘、整理;在發(fā)掘、整理中,雖然也編輯了“研究資料” “資料選”“作品選”“史料匯編”“辭典”等書,但無疑更青睞于目錄、索引的編纂這一形式,特別是就近現(xiàn)代文獻的大宗(報章雜志)而言。然則,資料室、圖書館人緣何當(dāng)時熱衷于編制目錄、索引?主要原因是政治運動頻仍,導(dǎo)致原書、原刊饑荒,專業(yè)研究者和普通讀者只能到部分資料室、圖書館查閱(詳參樊駿:《這是一項宏大的系統(tǒng)工程——關(guān)于中國現(xiàn)代文學(xué)史料工作的總體考察》上篇),此間工作人員既有一定專業(yè)素養(yǎng),同時出于工作的方便、要求(圖書館學(xué)的專業(yè)訓(xùn)練和圖書館工作實踐中原本就有編制目錄索引一項)和對學(xué)術(shù)的熱忱,遂編輯完成了一種又一種的目錄索引;至于學(xué)者們積極參與的緣由,既有出于學(xué)術(shù)的良知、追求,更多地則是由于教學(xué)和研究的需要。再次,編者們對目錄和索引未能嚴(yán)格區(qū)分,可見其目錄學(xué)、文獻學(xué)的專業(yè)素養(yǎng),似亦未敢高估。

不過,復(fù)旦版《〈新月〉目錄索引》雖具有拓荒意義,卻由于未能公開出版、發(fā)行,在當(dāng)時直至今天,傳播范圍畢竟較為有限;及至數(shù)年后,由唐沅等人所編的目錄,因為公開銷行,取得更大影響;周錦版則輻射到臺灣及海外地區(qū)的讀者。其余更晚出者,雖則查漏補缺、指謬補苴,不無小補,但就其總體而言,仍屬后出蹈襲之作。易言之,《新月》目錄編輯的格局,早已由復(fù)旦大學(xué)分校中文系資料室的同人、唐沅、周錦諸先生奠定,后之來者無論如何努力,已翻不出什么新花樣,大抵這就是學(xué)術(shù)史的無情了。

更無情的是,在互聯(lián)網(wǎng)搜索引擎和數(shù)據(jù)庫出現(xiàn)之后,絕大多數(shù)目錄、索引的工作都已被自動生成的檢索結(jié)果和在線“機讀目錄”等形式取代。作為專門之學(xué)的傳統(tǒng)的目錄學(xué)(這是就其狹義而言的,并非是指“辨章學(xué)術(shù)、考鏡源流”的廣義的目錄學(xué)),固然在古籍整理、研究中不斷發(fā)展,但面對《新月》在內(nèi)的近現(xiàn)代文獻,面對新的學(xué)術(shù)與知識生態(tài),已在很大程度上喪失了實用性、當(dāng)代性,而使自身成果成為了資料室、圖書館中的“遺跡”,乏人問津;面對當(dāng)代浩瀚無邊、旋起旋滅的網(wǎng)絡(luò)文獻,更使人感到任何人力編制一目錄、索引的徒勞、無力。

如果說目錄的歷史漫長而悠遠,那么,索引自誕生之日起,堪稱知識分類生產(chǎn)的新工具,被發(fā)明用于加工、利用原始文獻資料。作為“二次文獻”的索引,極大地提高了知識生產(chǎn)的效率,促進了知識的積累、學(xué)術(shù)的發(fā)展,拓展了人類思維的疆界,將其譽之為全球知識史、文明史上的一大革命,也毫不夸張,但如今美人遲暮、英雄難有用武之地,其前路何在,不得不引人深長思之。