談談我心目中《飛鳥集》的兩個經典譯本

來源:文匯報 | 許鈞 2019年02月12日07:39

《飛鳥集》是我國最早譯介的泰戈爾詩集,在近一個世紀的漫長歲月里,泰戈爾的詩歌在中國精神文化的土壤中生根發芽,成長為一棵蔥郁的參天巨木。這棵蔥郁巨木枝繁葉茂,已經生發出200多種不同譯本,如今還在不斷地生發出新的枝椏。讀者對 《飛鳥集》的喜愛和關注也絲毫不減,對原作有各自的解讀,對譯本也有著各種不同的評價。在眾多譯者和讀者的心底,都存有一個屬于自己的泰戈爾。

在亞里士多德看來,詩比史更真。歷史是已然發生的事實的聚集,發生的事件會在時間之長河中消逝;而詩是情感思緒的表達,揭示人類命運的必然性和自我選擇的可能性。有情方有詩,詩歌滋養人的心靈,導向生命的本真,祛除人在塵網中的荒涼感、孤獨感,召喚我們去追求美,發現美,體悟永恒的美好。

《飛鳥集》正是這樣一部傳達真、善、美的詩集。在我看來,《飛鳥集》深受中國讀者喜愛,其原因至少有二:

首先,詩集中以“飛鳥”為代表的諸多自然意象符合中國的傳統審美觀。“飛鳥”的意象,自《詩經》始,穿越了先秦、兩漢乃至明清的整個中國古代詩歌發展史。無論是屈原、阮籍,還是陶淵明、歐陽修,乃至當代中國的許多詞曲作家和詩人,都愛寄情于飛鳥,借物詠懷,寄托理想、追求與抱負,寄托孤獨、寂寞與彷徨。誠如逯欽立先生所感,飛鳥是自然的化身,亦與人的活動軌跡相似,日出而作,日落而息。因此,飛鳥成為詩人內心世界的反映與詩人人生的象征。從古至今,無數文人雅士寄情飛鳥,感悟自然,以物言志,從而獲得心靈的慰藉和思想的升華。同樣,《飛鳥集》中的其他自然意象,如“流螢”“星云”“迷霧”“風雨”“落葉”等等,在中國詩史和文學史中也都廣泛存在,被國人廣泛接受和喜愛。

其次,泰戈爾的《飛鳥集》擁有自身融通東西文化的獨特之處。《飛鳥集》既符合東方文化“物我合一”“道法自然”的追求與意趣,又突顯西方文化注重的個體人格的力量和人性本身的價值。《飛鳥集》共有325首短詩,內容豐富,句句是箴言,風格清新雋永。泰戈爾寄情于自然,寓情于景、于物,對宇宙、對世界、對人生進行了深刻的思考。可以說,他的這部《飛鳥集》是一部充滿了對生命的體悟,充滿了人生哲學的有溫度的哲理詩集。泰戈爾以精妙的語言,純凈質樸的詩意文字,觸及了人生的不同境遇,易于投射到讀者心中,引起強烈的共鳴,從而給讀者帶來極大的震撼。泰戈爾的詩歌能夠使人們獲取情感的快樂和精神的愉悅,在殘酷、乏味的現實中,更體現了人格的價值與人性的美感。鄭振鐸先生在1956年出版的《飛鳥集》新序中說:“泰戈爾的這些短詩,……往往在短短的幾句詩里,包涵著深邃的大道理,或尖銳的諷刺語,……它們像山坡草地上的一叢叢野花,在早晨的太陽光下,紛紛地伸出頭來。隨你喜愛什么吧,那顏色和香味是多種多樣的……那些詩,是帶著很深刻的諷嘲,甚至很大的悲憤的,更多的詩是充溢著對人和自然的愛的,還有些詩是像‘格言’的,其中有不少是會令人諷吟有得的。”

《飛鳥集》最早的翻譯者是鄭振鐸先生。作為五四時期新文學的先驅,作為文學研究會的發起人,鄭振鐸提出文學思想應破舊立新,文學應肩負新的使命與任務。因此,他積極譯介異域的優秀文學,早在1921年,鄭振鐸就與王靖分別翻譯過多首泰戈爾的詩。1922年,鄭振鐸選譯的《飛鳥集》在中國問世,成為其追求思想解放與獨立而進行的文學翻譯創作活動的一次系統性嘗試,為彼時尋求新文學、新思想的知識界播下了一顆飽含自由與愛的種子。鄭振鐸翻譯的《飛鳥集》至今已有96年歷史,一直長盛不衰,被視為經典之譯作。 《飛鳥集》所體現出來的對自然的崇尚、對宇宙的思辨、對人生的體悟,感動了一代代中國文學青年,也影響了不少歷史上的名家,如劉半農、魯迅、瞿秋白、徐志摩、冰心等,郭沫若曾言“在我自己的作詩的經驗上,是先受了泰戈爾諸人的影響力”。

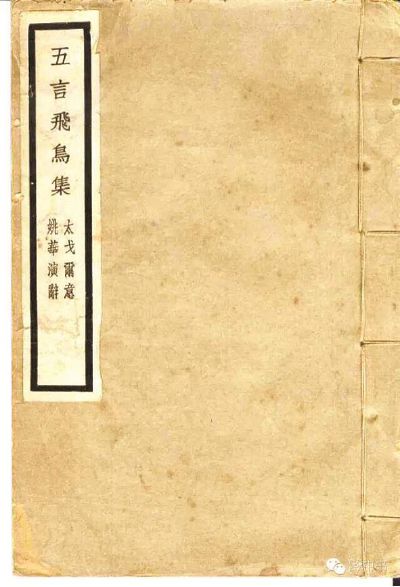

《飛鳥集》的另一個具有特色的譯本,出于姚華之手。姚華(1876-1930),字茫父,近現代學者,中國科舉制度下的最后一代文人,工詞曲,善書畫,亦是刻銅大家,被譽為曠世奇才。鄭振鐸的譯本問世后,“當時姚茫父先生見之,大為贊賞”,便在譯文中選擇了257首,改寫為長短不一的五言詩,名曰《五言飛鳥集》,在徐志摩的推動下,于1931年由中華書局刊印發行。1924年泰戈爾訪華,徐志摩在《五言飛鳥集》的序中記載了兩人見面的情形:“那年泰戈爾先生和姚華先生見面時,這兩位詩人,相視而笑,把彼此的忻慕都放在心里。”姚華在北京舉辦畫會時,泰戈爾也欣然前往捧場,并即席發表了熱情洋溢的演說。泰戈爾還把姚華的畫帶回印度,陳列在美術館里。徐志摩感嘆:“這是極妙的一段文學因緣。”

姚華先生的《五言飛鳥集》,正所謂“詩人譯詩”,可謂將泰戈爾的《飛鳥集》中國化、本土化,用中國傳統詩歌的體裁在鄭振鐸譯本的基礎上進行了二度創作,如“世情生處匿,相親始見真。真際轉幺眇,罕譬求其倫。如古樂府辭,短歌能入神。未若芳澤下,一握復頻頻。”又如“飛鳥鳴窗前,飛來復飛去。紅葉了無言,飛落知何處?”姚華之譯本的意譯本身,摻雜著他本人對于泰戈爾所言之自然景物、人與生命等主題的深刻理解和微妙表達,“是更具有中國詩的風味了。”(參見鄭振鐸“新序”,《飛鳥集》,新文藝出版社,1956年,第1頁)以中國傳統的詩歌體裁演繹出的姚譯本,也如泰戈爾詩篇一樣,語言精練,清朗易懂,寓情于物,真善唯美,體現了中國傳統文化“詩以言志”的功能和漢語文言之美,可謂將印度文化與中國傳統文化有機融合的一次大膽嘗試。

兩種不同風格的譯本,白話文與中國傳統五言詩體,一個直譯,一個意譯。從這些經典譯本中,我們能夠同時感受到新文學與中國傳統文學的不同魅力。這一次,商務印書館集兩種各具個性的譯文,重新推出《飛鳥集》,是希望為“誤入塵網”的“羈鳥”與“迷途之鳥”指路,更希望向往自由的“飛鳥”,能夠找到生命與精神的歸守之所,在詩意人生中翱翔。

感謝泰戈爾,感謝《飛鳥集》,讓我們能夠暫時忘卻人世間的喧囂,傾聽內心的呼喚,感受安寧,向往美好,獲得自由飛翔的力量。

(作者為知名翻譯家、浙江大學資深文科教授)

相關鏈接:鄭振鐸、姚華《飛鳥集》翻譯對比

鄭振鐸:世界對著它的愛人,把它浩瀚的面具揭下了。它變小了,小如一首歌,小如一回永恒的接吻。

姚華:世情生處匿,相親始見真。真際轉幺眇,罕譬求其倫。如古樂府辭,短歌能入神。未若芳澤下,一握復頻頻。

鄭振鐸:夏天的飛鳥,飛到我的窗前唱歌,又飛去了。秋天的黃葉,它們沒有什么可唱,只嘆息一聲,飛落在那里。

姚華:飛鳥鳴窗前,飛來復飛去。紅葉了無言,飛落知何處?

鄭振鐸:如果當失落太陽時你流了淚,那么你也要失落群星了。(鄭譯通行本有改動:如果錯過太陽時你流了淚,那么你也要錯過群星了。)

姚華:白日既西匿,眾星相代明。如何偏淚眼,獨自擁愁城。

鄭振鐸:“海水呀,你說的什么?”“是永久的疑問。”“天空呀,你回答的話是什么?”“是永久的沉默。”

姚華:無住海潮音,日夜作疑語。問天何言答,默默與終古。

鄭振鐸:你看不見你的真相,你所見的,只是你的影子。

姚華:我身不自見,我見非真相。如將影悟身,謂身亦已妄。

鄭振鐸:蜜蜂從花中啜蜜,當離開時營營的道謝。浮夸的蝴蝶卻相信花是應當向他道謝的。

姚華:蜂兒採蜜罷,小語頗營營。臨行致其意,與花作謝聲。蝶兒浮以夸,率然雙袂舉。固應花謝予,臨去無一語。