《水滸傳》在德國:近兩百年的遇見與等待

來源:文匯報 | 欽文 2018年11月19日08:13

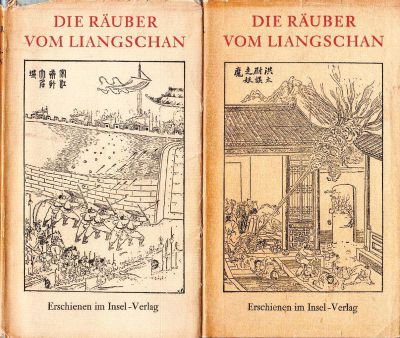

《梁山的強盜》(赫茨費爾德譯本)兩卷精裝本

東方學家威廉·碩特最早譯介了《水滸傳》

《水滸傳》早期的選譯,重在冒險和艷情元素

中國四大古典名著中,最早被譯介給德國讀者的要數《水滸傳》。東方學家威廉·碩特(Wilhelm Schott)分別編譯了該書的第一回與武松相關的情節,譯文先后刊載于《外國文獻雜志》(Magazin für die Literatur des Auslandes)1834年第一百三十三期和一百五十三期上,分別題為《洪信歷險記》和《為兄報仇的英雄武松》。而此前學術界普遍認為法國人巴贊是將《水滸傳》譯介到歐洲的第一人,直至1996年德國漢學家瓦拉文斯博士將這篇碩特的譯文挖掘出來。

這篇珍貴的文獻之所以會湮沒如此之久,與《外國文獻雜志》的性質有關。名為雜志,其實就是一張只有四版的小報,每周一三五出版。每期的內容沒有固定的套路,刊登的文章頗為駁雜,既有外國文學作品的翻譯和介紹,也有諸如海外游記之類的隨筆文字,時政新聞摘要也是其重要的組成部分。就我檢視的1834年共157期中,與中國有關的文章合計有10篇,只有碩特發表的這兩篇與文學相關。因此,有學者將該雜志譯作《外國文學雜志》欠妥,有點望文生義。

說起碩特,還有一點不能不提:他也是第一個將《論語》翻譯成德語的人。神學出身的他掌握了多門語言,后來自學漢語。也是年輕膽兒大,24歲出頭他就推出了《論語》前十章的譯文,題為《中國智者孔夫子及其弟子的著作》(1826)。不過,這個譯本一經發布便遭質疑,有明顯從馬士曼的英譯本轉譯的痕跡。碩特在翻譯時的確參考了英文本,由此也可以推斷,此時他的漢語水平尚有限。之后,碩特在普魯士王家圖書館負責中文圖書編目,過目大量的中國經典,勤學苦讀,學問日進。后來他又編譯了《本草綱目》《華嚴經》《太平廣記》等書,譯文逐漸得到了學術界的認可。此外他還撰寫了大量與東方各國語言宗教相關的學術著作,卓然成為一代大家。

據瓦拉文斯對德國國家圖書館館藏中文善本的梳理,考證出碩特依據的中文底本并非流行的水滸70回本,而是一個年代更早的114回本。原文中具有漢語特色的描繪場景、渲染氣氛的文字被大量刪節,為了突出故事(例如武松故事)主線,對旁枝末節也刪繁就簡。既然沒有其他語言的譯文可以參考,可以推斷,碩特是獨立完成這兩篇編譯文字的。

沉寂了將近70年,一個轉譯自英文、題為《魯達入伙始末》的小冊子于1904年問世。據學者考證,其母本是在《中國評論》(1872/1873)上連載的《中國大漢歷險記》。雖說只是一本小冊子,但因為列入雷克拉姆出版社的《萬有文庫》而抬升了身價,因為能入選這套叢書的大多是經典著作,讀者面也很廣。今天在歐美舊書交易網站上仍能頻見此書,且售價不貴,推想當年此書印量并非稀少。譯者科恩曾任雜志主編,擅寫具有異域情調的冒險故事,暢銷一時,讀者多為青少年。他轉譯《水滸傳》也就成了順理成章的事情。該譯本曾于上世紀60年代在民主德國重印過(書名中的“魯達”由韋氏拼音變成了漢語拼音),書后附有德國漢學家白定元(Werner Bettin)的跋。

1914年,一部兩卷本的《中國小說集》(Chinesische Novellen,Leipzig)在德國問世,編譯者是身兼律師、作家和編輯的魯德爾斯貝爾格,收錄的大多為中國古代短篇作品,例如《聊齋志異》《十二樓》里的單篇故事。其中有一篇題為《賣炊餅武大的不忠實婦人的故事》取自70回本《水滸傳》第二十三回。十年后,魯德爾斯貝爾格調整了選目,換了一家維也納的出版社,仍舊冠名《中國小說集》。正是由于同名的緣故,造成了國內學者在考證《水滸傳》德譯本問題上的誤解,甚至以訛傳訛。在這個后出的集子里,新收了一篇《永凈寺》,摘譯的是70回本里第四十三至四十五回里楊雄與潘巧云的故事。據筆者考證,其實該譯文已經于兩年前刊載于文藝期刊《浮士德》1922年第八期上了。

無獨有偶,這兩個片段堪稱《水滸傳》中艷情故事雙璧,看來譯者對這個題材情有獨鐘。在有關潘巧云的故事后,他加了一個注解,認為這個故事原本來自《金瓶梅》,后來才進入了《水滸傳》。這說明譯者不算是漢學行家。他的譯文時常添油加醋,可讀性甚強。德國漢學宗師福蘭閣認為,這樣的譯文固然賞心悅目,卻不是地道的中國味兒,甚而以辭害意,誤導讀者。

除了上述這兩本小說集,魯德爾斯貝爾格還編譯過《中國古代愛情喜劇集》,這個選本傳播頗廣,其中選錄了一出《人生即夢》,即馬致遠的《黃粱夢》。當年德籍朝鮮作曲家尹伊桑曾創作了轟動一時的歌劇作品《呂洞之夢》,其德語臺本便是在這個譯本的基礎上改編而成的。

以《水滸傳》為靈感的德語長篇小說

科恩和魯德爾斯貝爾格的譯文激發了作家埃倫施泰因的靈感,促使他創作出一部名為《強盜和士兵》(1927)的長篇小說。過去有國內學者將這部小說當作節譯本著錄,其實是個誤會。打個比方,這部小說之于《水滸傳》,好似龐德的《華夏集》之于中國古詩。

小說基于70回本,大大簡化了水滸故事的情節,圍繞武松的事跡展開。一開篇就交代武松兄弟的父親是一位窮困的失意文人,整日價與夫人喝著西北風吟風弄月,弟兄二人頗不以為然。此外父母還生養了一個女兒,習女紅之外也學吟詩作賦,儼然大家閨秀的教養。作者將武松設定為與其父對立的角色,父親軟弱,無力抵抗壓迫,武松強悍,以武犯禁。父親以自盡結束人生,武松一番抗爭之后也最終隱遁。此外小說還創造了羅(Lo)這樣一個完美人格形象,他以“無為而無不為”的穩健姿態踐行著有別于武松父子的第三種人生道路,正是在他的指引下,武松最終歸于“道”。幾年后,埃倫施泰因又對這部小說加以修訂,更名為《替天行道的兇犯》(1931)。這篇小說還曾經被翻譯家鄧洛普譯成英文(1929),在英美世界傳播。

埃倫施泰因也是個詩人,名噪一時。他20世紀20年代曾在中國生活過一段時間,迷戀上了中國的詩歌。與龐德一樣,他也仿(譯)寫了一系列作品,結集出版的有《詩經》《白樂天》《中國之哀》《黃色之歌》等。

真正意義上的《水滸傳》譯本

真正意義上的《水滸傳》譯本還是最先由庫恩完成的。在正式出版前,庫恩于1933至1934年間先后在衛禮賢主編的刊物《中國學報》上發表了三篇節譯文,分別為《黃泥岡劫案》《宋江入伙梁山叛軍》《蓼兒洼里設埋伏》。

如果說,對于德國讀者而言,衛禮賢是進入中國古代智慧的鑰匙的話,那么庫恩則是傳播中國古典文學的使徒。就在三篇節譯文發表后不久,譯本于1934年問世。庫恩在120回本《水滸傳》基礎上刪繁就簡,將其命名為《梁山泊的強盜》。庫恩本人在《后記》中毫不隱晦地說,自己的譯文是自由的意譯,因為其宗旨就是將全書的主體內容介紹給德國讀者。例如書中有關武松、潘金蓮、西門慶的故事,他就故意略去未譯。他認為,自己之前翻譯過《金瓶梅》(1930),讀者已經可以從中知曉這個故事,故而沒有必要再重復翻譯了。這樣的理由未免讓人啼笑皆非,然而庫恩卻覺得理所當然。

庫恩的剪裁(甚至是改寫)固然有損《水滸傳》的全貌,但客觀地說,在傳達水滸故事的精神實質方面卻是比較成功的,而且語言和文風也符合讀者的趣味,所以這個譯本在德國影響很大,曾多次重印,此外它還被轉譯到比利時、荷蘭、意大利、南斯拉夫等國,推動了《水滸傳》在歐洲的傳播。20世紀50年代,庫恩還與勞瓦爾德合作,將其譯本再做簡化加工,出了一種青少年普及本。

遭遇“任性”翻譯,《水滸傳》呼喚全譯本

1968年,民主德國的島嶼出版社(兩德分裂后,東西德各自有一家)推出了兩卷本的《梁山的強盜》,該譯本基于金圣嘆批的70回本《水滸傳》,出自約翰娜·赫茨費爾德之手。

與庫恩一樣,赫茨費爾德也不是“體制”中人。上個世紀30年代,她在柏林和漢堡的大學里陸續學習了幾門東亞語言,二戰期間曾在日本駐柏林的使館新聞處工作。二戰結束后,已年逾花甲的她竟開啟了生活新篇章,成為了一名自由作家兼翻譯家。經她之手譯成德語的中國文學作品就有《今古奇觀》《水滸》《西游記》《把一切獻給黨》(吳運鐸)、《家》(巴金)、《子夜》(茅盾)、《魯迅作品選》等,還編譯過幾本中國小說選集。此外,她也撰寫有關亞洲的文章和著作,例如《新中國的性教育問題》。她的這些譯本印數不少,在民主德國的讀者中頗有影響。稿費不足以維持她多病的晚年生活,作協常給她提供補助,最后甚至給她安排了舒適的住房。

然而她的漢語水平究竟如何,研究者們的說辭比較含糊。據同代人回憶,她在翻譯時經常與中國同事和本國年輕翻譯家合作。有學者推斷,其不少譯作大概并非直接譯自中文,而是(至少是部分)脫胎于英文本和俄文本,因而常與原文有較大差距。

那么這個《水滸傳》譯本的質量如何呢?達姆(Irene Damm)曾以《水滸傳》的譯本比較為題撰寫了碩士論文,比對了赫茨費爾德的德譯本、達爾斯(JacquesDars)的法譯本以及賽珍珠(Pearl S.Buck)、杰克遜(J.N.Jackson)和沙博理(Sidney Shapiro)的三種英譯本之間的得失。她得出的結論是,在這四個譯本中,杰克遜和赫茨費爾德的譯本堪稱“任性”,嚴格意義上很難視為譯作。此外,這個德譯本有明顯參照賽珍珠的英譯本的痕跡,然而篇幅卻只有后者的六成左右。在某些段落,還可以看出借鑒過羅加喬夫的俄譯本。較之原文,赫茨費爾德的譯文風格時而故作夸張,時而近乎俚俗。而且她還對原文進行了大尺度的“加工”,例如縮減了那些打斗場面,將許多對話改為轉述口吻,對隨文出現的詩句采用自由的翻譯,不少段落經改寫后與原文相去甚遠。

顯然,她的譯本依然遵循的是庫恩的翻譯策略,為了迎合德國讀者的趣味,不惜對原文下狠手。達姆對德國讀者的建議是,如果不通法語,那么最好是去讀賽珍珠翻譯的《四海之內皆兄弟》。這顯然不是一句對德譯本的恭維話。2010年,岳麓書社出版了《水滸傳(漢德對照)》,德文部分即采用了赫茨費爾德的翻譯,是《大中華文庫》中的一種,可算是“進口轉出口”之一例。

半個世紀過去了,德語世界里未見任何一種《水滸傳》新譯問世。迄今為止,沒有一個真正意義上的《水滸傳》德文全譯本,這不能不說是一種缺憾。真的希望在某個隱秘的地方,一位高人正在埋首迻譯,我們就期待其出關之日吧。