開明版《趙樹理選集》梳考

來源:保馬(微信公眾號) | 袁洪權(quán) 2018年04月08日11:35

隨著對共和國初期文藝界考察的深入,我們發(fā)現(xiàn):此時的文藝界,因來自于對各種不同文學資源和文學力量的“整合”,呈現(xiàn)出遠比想象中復雜的狀況。眾所周知,上世紀40年代末,中國處于政治變動的格局之中,文學藝術(shù)及意識形態(tài)的建構(gòu),不可能逃離這一時代背景而孤立存在。洪子誠先生在微觀考察的這一過程中認為,“40年代文學格局中各種傾向、流派、力量的關(guān)系的重組”是此時代“文學界”的重要特征,“以延安文學作為主要構(gòu)成的左翼文學,進入50年代,成為惟一的文學事實;20年代后期開始,左翼文學為選擇最理想的文學形態(tài),推進文學‘一體化’的目標所做的努力,進入一個新的階段;毛澤東的文藝思想,成為綱領(lǐng)性的指導思想;文學寫作的題材、主題、風格等,形成了應(yīng)予遵循的體系性‘規(guī)范’;而作家的存在方式,寫作方式,作品的出版、閱讀和批評等文學活動方式也都出現(xiàn)了重大變化”[i]。不可否認,在推進文學藝術(shù)及文藝體制的“一體化”進程中,共和國初期確實有很多措施[ii]支持著這一進程,但在具體地針對文學出版業(yè)的考察時,文學現(xiàn)象背后的“復雜性”,往往并不是我們能夠體會到的,甚至在文學史的研究中,也常常被研究界忽略。

本文不打算對此問題做全方位考察,目前從事這一研究還存在很多困難。所以,本文中我們只準備選擇一個小小的出版事例為考察中介,由此深入梳理共和國初期文藝界的一些基本情況,更確切地描述它到底復雜到什么程度。我們選擇的考察對象是共和國初期開明書店這一帶有私營性質(zhì)的出版社圍繞出版“新文學選集”的一些情況。

《趙樹理選集》開明書店出版

一、最初:趙樹理并沒有進入“新文學選集”名單

目前的研究中,陳改玲對“新文學選集”有比較集中的關(guān)注,并形成了她對這一時段的文學史的微觀考察,其階段性結(jié)論中提出:“‘五四’以來的文學與解放區(qū)文學共同構(gòu)成了‘中國新文學史’,為了全面展現(xiàn)新文學的成就,與‘中國人民文藝叢書’相配合,有必要出版‘五四’以來的新文學作品。基于此,胡愈之的提議轉(zhuǎn)化成了一次政府行為,并作為愛國主義教育的一個組成部分,列入1951年的出版計劃。”[i]1951年7月,經(jīng)過嚴密而謹慎地編選之后,“新文學選集”叢書陸續(xù)在私營出版社開明書店印刷出版并發(fā)行。這一出版與發(fā)行的過程,一直持續(xù)到1952年12月。按照陳改玲女士的觀點,“新文學選集”的出版,其實更直接得益于胡愈之的“建議”。

但最近在閱讀蔡楚生日記的過程中,我發(fā)現(xiàn)陳改玲的推斷和得出的結(jié)論是不確切的。據(jù)蔡楚生日記透露:1950年1月30日,政務(wù)院文化部召開編審委員會會議,決定出版“五四文藝”等八種叢書[ii]。1950年8月8日,《人民日報》通報了政務(wù)院文化部藝術(shù)局編譯處擬出版的“七種文藝叢書”,它和政務(wù)院文化部召開的編審委員會打算出版的六種叢書相吻合,算是出書前的一種文學預告方式。其中,“五四文藝”叢書變?yōu)樾碌拿帧靶挛膶W選集”叢書。選集的名單大體確定了下來,包括:“魯迅選集、郭沫若選集、茅盾選集、葉圣陶選集、蔣光慈選集、丁玲選集、田漢選集、聞一多選集、胡也頻等選集、柔石等選集、許地山選集、巴金選集、老舍選集、洪深選集、朱自清選集、郁達夫選集、王魯彥選集、艾青選集、張?zhí)煲磉x集、曹禺選集等。”[iii]1951年7月起,“新文學選集”叢書陸續(xù)由開明書店出版。由此看來,“新文學選集”這套書的策劃出版,顯然和有些研究者所說的開明書店的經(jīng)濟困頓關(guān)系不大[iv],因為它在1950年初或者更早的時候就已提上議事日程。

這里也產(chǎn)生了讓人困惑的問題:為什么在新文學選集的確定過程中出現(xiàn)了“胡也頻等選集”、“柔石等選集”?按照我們正常的理解,“胡也頻等選集”和“柔石等選集”顯然是“新文學選集”中的兩冊書。那么,他們是不是包含著“另外”的含義?我們知道,1931年2月,柔石、胡也頻、洪靈菲、殷夫、馮鏗五烈士殺身成仁之后,曾在中國現(xiàn)代文學史、政治斗爭上產(chǎn)生重要影響,魯迅的經(jīng)典文章《為了忘卻的紀念》正是為了紀念這五位被國民黨槍斃的烈士[v]。他們在文學史上的成績和葉圣陶、蔣光慈等人相比,顯然并不明顯。那么,這里的“胡也頻等選集”和“柔石等選集”,是否是準備出版柔石、胡也頻和其他烈士的選集合輯呢[vi]?與后面所作廣告預告的24人名單作對照,我們發(fā)現(xiàn):《殷夫選集》、《洪靈菲選集》、《瞿秋白選集》和《趙樹理選集》被“遺漏”。按前面的“推斷”,如果“胡也頻等選集”和“柔石等選集”是和其他兩位烈士的作品合輯,那完全是有可能的。如果說“胡也頻等選集”和“柔石等選集”已經(jīng)包含了《殷夫選集》和《洪靈菲選集》的編選,那么,《趙樹理選集》和《瞿秋白選集》的“遺漏”,不得不引起我們的關(guān)注[vii]。這到底是“有意”漏掉呢,還是當時“新文學選集”本身在編選的時候,就是這個名單呢?1950年10月11日,葉圣陶在日記中寫到:“上午治雜事。午后兩點半至文化部,雁冰邀開新文學選集之編輯會議。編委缺席者多,僅余與雁冰、楊晦、丁玲四人會談而已。此選集選五四以來作者二十余人,老解放區(qū)之作家不在其內(nèi),各選其文為一集,印行傳世。”[viii]看來,故意“漏掉”《趙樹理選集》出版的預告信息,這種推測是不可能的。《人民日報》的出版預告,顯然并不是在有意地“漏掉”《趙樹理選集》的出書預告。時為出版總署副署長的葉圣陶,當時也是“新文學選集”編輯委員會的編委之一,能在日記中記下“老解放區(qū)之作家不在其內(nèi)”的言語,這從側(cè)面說明:作為解放區(qū)的作家,趙樹理最初并沒有進入“新文學選集”的名單。這說明,動議出版“新文學選集”之初,作家及作品的限定是非常明確的,這些作家必須是20世紀20、30年代成名的作家。按照趙樹理成名來看,它已經(jīng)是20世紀40年代文學成就的考察范圍。這是其一。

同時,我們看看健在作家或編選者為每本選集寫作《自序》或《序》的相關(guān)時間,從中窺探“新文學選集”這套叢書出版的“秘密”,這里大體按照《序》最終完成的時間為順序先后排列如下:

(1)1950年5月,巴金完成《<巴金選集>·自序》。(2)1950年6月,老舍完成《<老舍選集>·自序》。(3)1950年7月29日,艾青的《詩選自序》寫畢。(4)1950年7月,張?zhí)煲硗瓿伞蹲孕颉贰#?)1950年8月10日,丁易寫畢《<郁達夫選集>·序》。(6)1950年8月15日,洪深完成《<洪深選集>·自序》。(7)1950年8月24日,黃藥眠寫畢《<蔣光慈選集>·序》。(8)1950年10月15日,李廣田寫畢《<朱自清選集>·序》。(9)1950年10月22日,李廣田又完成《<聞一多選集>·序》。(11)1950年10月,周立波寫畢《<魯彥選集>·序言》。(12)1950年10月27日,郭沫若的《<郭沫若選集>·自序》寫作完畢。(13)1950年11月15日,丁玲寫作《一個真實人的一生——記胡也頻》,作為《胡也頻選集》的《序言》。(14)1951年1月22日,丁玲作《讀殷夫同志詩有感》,作為《殷夫選集》的序。(15)1951年2月1日,葉圣陶寫畢《葉圣陶選集·序言》。(16)1951年2月7日,馮雪峰寫畢《<殷夫選集>·代序》。(17)1951年6月1日,丁玲寫畢《<丁玲選集>·序言》。(18)1951年9月1日,馮雪峰寫畢《<魯迅選集>·代序》。(19)1952年3月12日,茅盾寫畢《<茅盾選集>·自序》。11曹禺的《<曹禺選集>·序》和楊剛的《<許地山選集>·序》沒有寫下最后定稿時間。除了魯迅寫的《柔石小傳》,魏金枝的《柔石小傳補遺》和趙帝江的《我的爸爸柔石》兩文,共同組成《柔石選集》的“序言”。孟超為《洪靈菲選集》寫作的序——《我所知道的靈菲》——也沒有明確定稿時間。雖然不能確定這幾篇序言的最終完稿時間,但從1951年7月《柔石選集》、《洪靈菲選集》、《許地山選集》,1951年8月《曹禺選集》的正常出版時間中,我們可以確定這幾篇文章完成的時間,是1951年7月、8月這四本選集出版之前。也就是說,上面陳列出來的二十多篇帶有“序言”性質(zhì)的文章,都是在“新文學選集”編輯委員會確定各本選集之后,編輯委員會找到健在作家本人、或逝去作家的朋友(或親人,或愛人,或?qū)W生)、或文學史家動筆寫作出來的。所有健在作家,都是本人為選集寫作序或序言,但趙樹理卻選擇的是“代序”的方式。陳改玲指出,《趙樹理選集》的序言是寫作時間是“最早的”12。如果按照《也算經(jīng)驗》的寫作時間來看,它的確是最早的。該文1949年6月10日寫作、6月26日發(fā)表在《人民日報》上。但我們知道,《也算經(jīng)驗》其實是趙樹理在全國文代會上的“專題發(fā)言”稿,這是他為7月份的全國文代大會專題發(fā)言而寫作的稿件,后來還編入《中華全國文學藝術(shù)工作者代表大會紀念文集》中。真正編入《趙樹理選集》做“序言”時,它被稱之為“代序”。《編輯凡例》中曾有說明,就是在“新文學選集”所做的廣告宣傳中,一再表明,“健在作家”都是由作家本人為選集寫作序言。

趙樹理顯然屬于“健在作家”。既然是“健在作家”,他為什么不寫《趙樹理選集》的序言,以便區(qū)別于那些烈士新文學作家或病逝的新文學作家呢?共和國初期,趙樹理忙于各種應(yīng)酬,但與郭沫若、茅盾、丁玲、葉圣陶等比較起來,恐怕這個所謂的“忙”,并不是重要的“理由”,也不能成為不寫序言的“借口”。要說“忙”,郭沫若(政務(wù)院副總理、文教委員會主任,全國文聯(lián)主席)、茅盾(文化部長、全國文聯(lián)副主席、《人民文學》主編)、丁玲(全國文協(xié)副主席、《文藝報》主編、中央文學研究所所長)等人,或許更忙。更何況,丁玲有三篇序言要寫(一篇是《丁玲選集》的序言,一篇是已故丈夫胡也頻的《胡也頻選集》的序言,一篇是《殷夫選集》的序言),她能夠騰出那么多時間,難道趙樹理就不能騰出這一點點時間?同樣的道理,葉圣陶雖然因“余以不愿重覽己文,請燦然代定之”13,但在《葉圣陶選集》的“序言”的寫作上,他還是親自操刀。從這里我們可以看出,《趙樹理選集》根本沒有經(jīng)過趙樹理本人的“編選”,而是“新文學選集編輯委員會”以編委會的名義編選的。這是其二。

同時,《“新文學選集”·<編輯凡例>》這一文本背后透露出來的“信息”,也不得不引起我們的高度“重視”。按“新文學選集”叢書《編選凡例》的規(guī)定,“我們的選集的對象主要是在1942年以前就已有重要作品出世的作家們”,“這個范圍,······然而大體上是有這么一個范圍,并且也在這一點上,和人民文藝叢書作了分工”14。也就是說,《趙樹理選集》沒有進入新文學選集的最初名單,顯然是“合理”的。因為,趙樹理本身是1942年后延安解放區(qū)文藝“形塑”的重要文藝家,他的文藝作品,有兩部已經(jīng)入選“中國人民文藝叢書”之中,即《李家莊的變遷》和《李有才板話》。這符合《“新文學選集”·<編輯凡例>》的內(nèi)在規(guī)定。它顯然是最初編選“新文學選集”的基本范圍,葉圣陶日記可以作證。1950年10月11日,他在日記中這樣寫到:“此選集選五四以來作者二十余人,老解放區(qū)之作家不在其內(nèi)”15。既然“老解放區(qū)作家不在其內(nèi)”,這就從側(cè)面證明這份名單的“預告”,其中揭示出很多不確定因素,至少在1950年10月,“新文學選集”出版的最終名單并沒有明確下來,即:“趙樹理”并沒有進入“新文學選集”的名單之列。也就是說,“新文學選集”最初的預告確實揭示了《趙樹理選集》等書并沒有被入選。這是其三。

我們把眼光再轉(zhuǎn)向“新文學選集”各冊甲種本初版的時間上。綜合1951年7月至1952年4月“新文學選集”出版的甲種本初版,具體情況統(tǒng)計如下:

1951年7月出版初版的有17部,分別是:《郁達夫選集》、《聞一多選集》、《朱自清選集》、《許地山選集》、《魯彥選集》、《胡也頻選集》、《柔石選集》、《殷夫選集》、《洪靈菲選集》、《蔣光慈選集》、《郭沫若選集》、《丁玲選集》、《張?zhí)煲磉x集》、《葉圣陶選集》、《巴金選集》、《洪深選集》和《艾青選集》;1951年8月出版初版的有兩部,分別是:《老舍選集》和《曹禺選集》;1951年9月出版初版的有一部,即《趙樹理選集》;1952年4月出版初版的有兩部,分別是:《魯迅選集》和《茅盾選集》。

從“新文學選集”各冊出版的時間上,我們看到:《趙樹理選集》作為“新文學選集”單獨出版的意義,它是唯一的一部單獨出版的“新文學選集”。郁達夫、聞一多、朱自清、許地山、魯彥、胡也頻、柔石、殷夫、洪靈菲、蔣光慈作為已故作家,編選者對其作品的修改限度是有限的,不可能做較大的“修改”。健在作家葉圣陶、張?zhí)煲怼⒍×帷⒐簟⒑樯詈桶啵瑳]有對作品進行大的修改,所以,這些作家的選集選本都能在1951年7月按時出版。但老舍16、曹禺17和他們不同,這兩位作家對其舊作進行了大量的修改,最終耽擱了出版時間,被迫拖延到1951年8月。趙樹理的作品,全是1942年之后發(fā)表的,根本不存在著政治上的“問題”,所以,“改寫”對于《趙樹理選集》的編選過程而言,是不存在的,他沒有必要對其作品加以“改寫”。這從側(cè)面看出,《趙樹理選集》的出版,顯得很“倉促”。如果按照書籍出版進程來“衡量”,《趙樹理選集》不可能進展如此緩慢。從中我們可以看出,《趙樹理選集》的出版,是在倉促中完成的,這也是它最初沒有納入?yún)矔霭娴脑蛑弧?951年7月,“新文學選集”各冊陸續(xù)出版,20日的《文匯報》和《新聞日報》關(guān)于“新文學選集”出版的預告中,仍舊沒有透露出《趙樹理選集》出版的“信息”。最早對《趙樹理選集》進行預告的,是8月1日開明書店自辦刊物《進步青年》第238期刊載的有關(guān)“新文學選集”出版的書刊廣告。

所以,從這些史料的勾勒中呈現(xiàn)出來的種種跡象均表明:趙樹理最初并沒有進入“新文學選集”的作家名單之中。《趙樹理選集》得以“入選”到“新文學選集”的最終名單,顯然是在倉促中促成的。那么,這種倉促因素來自哪里呢?

二、《“新文學選集”·<編輯凡例>》的“修訂”與趙樹理的“入選”

我們還得從“新文學選集”出版的“初衷”入手。

大家知道,共和國成立初期,國家大政方針上實施的是“統(tǒng)一戰(zhàn)線”政策。具體到文學藝術(shù)界界,1949年7月召開全國文代大會的“目的”,就是要形成團結(jié)和統(tǒng)一的局面,郭沫若在大會的“主題發(fā)言”中,曾這樣強調(diào)到:

無產(chǎn)階級領(lǐng)導的如何把這廣泛的人民大眾組成統(tǒng)一戰(zhàn)線,這是革命中最重要的問題之一。沒有廣泛的統(tǒng)一戰(zhàn)線,沒有正確的統(tǒng)一戰(zhàn)線政策,就不可能團結(jié)全國的力量,就不可能打倒敵人,就同樣地不可能取得中國革命的勝利。在政治革命上是這樣,在文化革命上也是這樣。這一條重要的真理也同樣地已經(jīng)為中國三十年來的歷史所反復證明。18

“統(tǒng)一戰(zhàn)線”政策下政治意義的“實現(xiàn)”,是文代大會召開的最終目標,所以,在大會的安排上,主辦會議的中國共產(chǎn)黨,更強調(diào)大會的“政治意義”的實現(xiàn)。雖然大會中聽到來自不同的聲音,甚至是異議的聲音,但大會的“主旋律”是確定的,并且按照既定的方向堅實地前進著。按“新文學選集”各冊出版時的《編輯凡例》所署時間,我們可以推測出:1951年3月,《“新文學選集”·<編輯凡例>》最終被確定了下來。這與1950年“新文學選集”編輯規(guī)定透露出來的信息相比,顯然有些微的“變化”。前面我們一再提及葉圣陶1950年10月11日日記,他明確地記載著“新文學選集”的編選范圍為“老解放區(qū)之作家不在其內(nèi)”19。但在1951年3月份的這份《編輯凡例》,最終修改了之前對“老解放區(qū)作家不在其內(nèi)”的規(guī)定,它做出的規(guī)定是這樣的:

“此所謂新文學,指‘五四’以來,現(xiàn)實主義的文學作品而言。如果作一個歷史的分析,可以說,現(xiàn)實主義是‘五四’以來新文學的主流,而其中又包括著批判的現(xiàn)實主義(也曾被稱為舊現(xiàn)實主義)和革命的現(xiàn)實主義(也被稱為新現(xiàn)實主義)這兩大類。新文學的歷史就是從批判的現(xiàn)實主義到革命的現(xiàn)實主義的發(fā)展過程。一九四二年毛主席在延安文藝座談會上的講話發(fā)表以后,革命的現(xiàn)實主義文學便有了一個新的更大的發(fā)展,并建立了自己完整的理論體系和最高指導原則。……因此,我們的選輯的對象主要是在一九四二年以前就已有重要作品出世的作家們。這一范圍,當然不是絕對的,然而大體上是有這么一個范圍;并且也在這一點上,和人民文藝叢書作了分工。”20

引文中提到的“人民文藝叢書”,指的是1948年8月開始編選,12月開始出版的“中國人民文藝叢書”。到1949年7月,“中國人民文藝叢書”共計印出54種21,每種初版印數(shù)均為5000冊22,由新華書店統(tǒng)一出版和發(fā)行。文代大會期間,這套書以54種包裝成書箱,作為中國共產(chǎn)黨華北局23贈送給文代會的“禮物”,奉送給各位參加會議的文代會代表24。“中國人民文藝叢書”有詳細的編選宗旨和原則25,這里摘錄如下:

一、本叢書定名為“中國人民文藝叢書”,暫先選編解放區(qū)歷年來,特別是1942年延安文藝座談會以來各種優(yōu)秀的與較好的文藝作品,給廣大讀者與一切關(guān)心新中國文藝前途的人們以閱讀的方便。

二、編輯標準,以每篇作品政治性與藝術(shù)性結(jié)合,內(nèi)容與形式統(tǒng)一的程度來決定,特別重視被廣大群眾歡迎并對他們起了重大教育作用的作品。

三、作者包括文藝工作者及一部分工農(nóng)兵群眾與一般干部,作品的體裁包括戲劇、通訊、小說、詩歌、說書詞及其它一切文藝創(chuàng)作。

四、作品按體裁分編。同一體裁的短篇,大致按作品的主題和它所表現(xiàn)的革命時期的先后,分別排列,有時也照顧到地方的特點。同一作者同一體裁的作品達到一定數(shù)量時,則編成專集,長篇作品均單獨印行。

五、本叢書以后擬陸續(xù)編選出版。

這份《編輯凡例》,顯然是1948年8月“中國人民文藝叢書”編委會決定編選文藝作品之后,由叢書的編輯委員會最終確定的。它表明,“中國人民文藝叢書”是系統(tǒng)建構(gòu)的文藝叢書,從“叢書以后擬陸續(xù)編選出版”可以看出:“中國人民文藝叢書”需要在逐步推進的過程中得以完善。歷史經(jīng)驗后來也證明:它確實是系統(tǒng)性建構(gòu)的文藝叢書。1948年12月,“中國人民文藝叢書”陸續(xù)由新華書店出版發(fā)行(人民文學出版社成立后曾改為該社出版)。直到1953年,這套叢書仍舊在不斷地推出新作品,同時以再版本的方式出版曾出版過的文學書籍。

“中國人民文藝叢書”的出版規(guī)劃在前(1948年8月),1948年12月隨即開始出版文藝書籍,“新文學選集”的出版規(guī)劃緊跟其后(1949年底至1950年初,1951年7月才開始了叢書的陸續(xù)出版)。既然“新文學選集”出版的“動議”,是想和“中國人民文藝叢書”實現(xiàn)合理的分工,以便在出版的過程中避免重復。那么,這種所謂的“分工”,就應(yīng)該像樣地被確立起來。進入“中國人民文藝叢書”的作家,都是在延安解放區(qū)經(jīng)歷過戰(zhàn)爭與火的考驗,他們的作品集中在“民族的、階級的斗爭與勞動生產(chǎn)”26。能夠進入“中國人民文藝叢書”,顯然是來自解放區(qū)作家的“追求”,孫犁曾表達出這樣的傾向27。進入“新文學選集”名單,顯然更是一種政治價值的“選擇”。對于已經(jīng)逝去的作家,特別是烈士作家,此時編輯他們的作品富有強烈的“政治意義”。但對于健在作家,出版作品卻包含著更大的政治風險。選擇哪個作家,出版他/她的哪些作品,都必然經(jīng)過嚴格的政治審查。所以,對于健在作家而言,能夠進入“新文學選集”的名單,就意味著共和國這一新政權(quán)對他/她的政治評價。

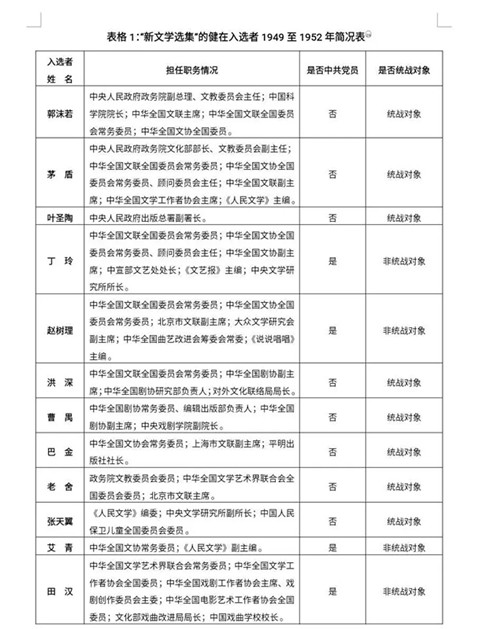

我們看看這些最終入選“新文學選集”的健在作家名單,并微觀考察其基本的政治傾向及新政權(quán)對他們的“態(tài)度”,統(tǒng)計情況如下:

這里,我們所注意到的健在作家的“身份”,是指他/她在共和國初期的政治身份和社會身份而言的,而這里的“態(tài)度”,一方面指的是新政權(quán)對他們的接受程度,另一方面指的是他們對新社會的認同程度29。顯然,郭沫若30、茅盾、葉圣陶、洪深、曹禺、巴金、老舍、張?zhí)煲恚际钦诘摹⑽乃噾?zhàn)線上的“統(tǒng)戰(zhàn)對象”。丁玲、艾青和田漢,其文學創(chuàng)作的初創(chuàng)期,仍舊是當時文藝運動中重要的“統(tǒng)戰(zhàn)對象”,艾青入黨的時間是在延安時期(1942年之后),田漢入黨的時間是1929年(南國社時期),但他們早已在入黨之前都進入文學創(chuàng)作的豐盛時期。從文學史的角度來看,特別是中國新文學的發(fā)展歷史來看,他們在特定的文學發(fā)展階段上,都是中國共產(chǎn)黨在文藝戰(zhàn)線上需要的“統(tǒng)戰(zhàn)對象”。所以,從某種程度上說,“統(tǒng)戰(zhàn)”成為“新文學選集”出版的最重要目的和意圖。

那么,這里就出現(xiàn)一個問題,《趙樹理選集》進入“新文學選集”顯得有點不倫不類。難道共和國初期的文學戰(zhàn)線上,趙樹理這樣的作家還需要加以“統(tǒng)戰(zhàn)”嗎?接著前面的話,我們知道,趙樹理是延安邊區(qū)成長起來的所謂“解放區(qū)作家”。他既然生活在解放區(qū),并且在政治身份上是一名中國共產(chǎn)黨黨員(1937年入黨),他本身是不需要再進行“統(tǒng)戰(zhàn)”的,這樣一個身份進入“新文學選集”名單,不是顯得很尷尬么?同時,“五四”新文學雖然和延安解放區(qū)文學有內(nèi)在聯(lián)系,但其差別也是很明顯的。趙樹理和“五四”新文學之間,還存在著內(nèi)在的“張力”,這樣的文學史構(gòu)想,是否存在著冒險的行為呢?

這就涉及到新文學選集編輯委員會為什么要修改“新文學選集叢書”的“編選范圍”。誠如陳改玲指出的,“趙樹理是解放區(qū)作家的代表,趙樹理入選‘新文學選集’,就體現(xiàn)了茅盾等人在文學史觀念上的努力態(tài)勢,旨在建立‘五四’新文學與解放區(qū)文學的內(nèi)在聯(lián)系,來對抗建國前后那種把‘五四’新文學與解放區(qū)文學割裂開來的流行觀點。”31或許這只是一個方面。在閱讀《“新文學選集”·<編輯凡例>》的過程中,我發(fā)現(xiàn)《編輯凡例》在建構(gòu)新的文學史框架上的努力態(tài)勢。其實,共和國初期“文藝界”的領(lǐng)導人周揚、郭沫若和茅盾,早在1946年就開始注意到趙樹理的創(chuàng)作上。我們的眼光集中到他們對趙樹理的文學史敘述上。

文學史的敘述,必然要依靠文藝作品的出版為中介,不管是在文學雜志或期刊上發(fā)表,還是以文藝書籍的形式由出版社出版,趙樹理的評價也不例外。1943年9月,《小二黑結(jié)婚》由華北新華書店出版,印數(shù)居然高達20000冊。1944年3月《小二黑結(jié)婚》重排再版,印數(shù)又是20000冊。雖然我們不能否認彭德懷在推進《小二黑結(jié)婚》上的“政治影響”,但小說本身的“文學史意義”,或許才是它有這么高的印數(shù)的最主要原因。正如在重排再版的附加說明中,出版社是這樣介紹的:“這本為老少愛讀愛聽的自由結(jié)婚的通俗故事,自去年九月出版以來,風行一時,不日就賣完了,本店為滿足各地讀者的需要,特再版發(fā)行。這次是用大字排印,并附有趣的插圖”32。但此時的延安邊區(qū),因政治形勢的關(guān)系,中國共產(chǎn)黨的宣傳部門并沒有對趙樹理表現(xiàn)出好感,反而出現(xiàn)這種論調(diào):“當前的中心任務(wù)是抗日,寫男女戀愛沒有什么意義”33。這種評價方式占據(jù)主流之時,趙樹理的文學史評價是無從談及的。1946年,邊區(qū)文藝界把眼光還是轉(zhuǎn)向了“趙樹理”。1946年4月1日,太行邊區(qū)文聯(lián)刊物《文藝雜志》發(fā)表趙樹理的小說《地板》,不到兩個月的時間,《地板》被《解放日報》全文轉(zhuǎn)載,并附有對小說的評價,“象這樣有深刻的思想性,同時又有相當高度的藝術(shù)性的作品,是很難得的,因此我們發(fā)表它。這在現(xiàn)時對我們是有教育意義的”34。《解放日報》對趙樹理的小說進行轉(zhuǎn)載并加上《編者前記》,本身已經(jīng)表達出邊區(qū)黨(實際上是中共中央)的宣傳部門開始注意趙樹理。同年,周揚從文學發(fā)展史的角度對趙樹理的“出現(xiàn)”,進行了評價。他認為,趙樹理的成功“并不是偶然的”,“這正是他實踐了毛澤東同志文藝方向的結(jié)果”35。周揚把“趙樹理的成功”直接歸功于毛澤東同志文藝方向的實踐,也就是說,趙樹理是在毛澤東文藝方向的指引下最終取得成功的,這是一種政治化評價,為趙樹理在解放區(qū)文藝中的方向確定提供了參照。

在幾乎相同的時間里,郭沫若和茅盾也把眼光注意到了“解放區(qū)文學”,特別是趙樹理作品出現(xiàn)的意義闡釋上。原來,在接受美國國務(wù)院邀請后,周揚于1946年7月到達上海,把延安解放區(qū)的兩部書,分別送給了文壇領(lǐng)袖郭沫若和茅盾。這兩部書,就是《李有才板話》36和《解放區(qū)短篇創(chuàng)作選》37。郭沫若在《<板話>及其他》中把自己的閱讀體驗清晰地表達出來:“我是完全被陶醉了,被那新穎、健康、樸素的內(nèi)容與手法。這兒有新的天地,新的人物,新的感情,新的作風,新的文化,誰讀了,我相信都會感興趣的”38。而在讀了《李家莊的變遷》后,郭沫若直接把文學與政治的關(guān)系緊密地結(jié)合了起來,他認為,趙樹理“是處在自由的環(huán)境里,得到了自由的開展。由《小二黑結(jié)婚》到《李有才板話》,再到《李家莊的變遷》,作者本身也就像一株樹子一樣,在欣欣向榮地、不斷地成長。趙樹理,毫無疑問,已經(jīng)是一棵大樹子。這樣的大樹子在自由的天地里面,一定會更加長大,更加添多,再隔些年辰會成為參天拔地的大樹林子的。作家是這樣,作品也會是這樣”,“看慣庭園花木的人,毫無疑問,對于這樣的作家和作品也會感覺生疏,或甚至厭惡的。這不單純是文藝的問題,也不單純是意識的問題,這要關(guān)涉到民族解放斗爭的整個發(fā)展。口舌之爭有時是多余的,有志者請耐心地多讀兩遍這樣的作品,更耐心地再看三五年后的事實吧。”398月25日,郭沫若的書信(致陸定一)在延安邊區(qū)機關(guān)報《解放日報》上發(fā)表,其中包含他對解放區(qū)文藝及趙樹理的評價,“我費了一天工夫,一口氣把《解放區(qū)短篇小說選》第一輯和趙樹理的《李有才板話》讀了一遍,這是我平生的一大快事,我從不大喜歡讀小說,這一次是破例,這是一個新的時代,新的天地,新的創(chuàng)世紀,這樣可歌可泣的事實,在解放區(qū)必然很豐富,我希望有筆在手的朋友們盡力把它們記錄下來,即使是素材,已經(jīng)就是杰作,將來集結(jié)成巨制時,便是劃時代的偉大作品,我恨我自己陷在另一個天地里,和光明離得太遠,但愿在光明中生活的人,不要忘記把光明分布到四方。”40在閱讀《小二黑結(jié)婚》和《李有才板話》,特別是《李有才板話》之后,茅盾認為,“由于兩種努力的匯合與交互影響,解放區(qū)的文藝已經(jīng)有了新的形式。這兩種努力一方面是和廣大人民生活且戰(zhàn)斗在一起的革命的小資產(chǎn)階級作家為要真正服務(wù)于人民而毅然決然不以本來弄慣的那一套自滿自足,而虛心向人民學習,找尋生動樸素的大眾化的表現(xiàn)方式,另一方面是在民主政權(quán)下翻了身的人民大眾,他們的創(chuàng)造力被解放而得到新的刺激,他們開始用的《萬古當新》的民間形式,歌頌他們的新生活、表現(xiàn)他們的為真理與正義而斗爭的勇敢與決心。《李有才板話》是這樣產(chǎn)生的新形式的一種。無疑的,這是標志了向大眾化的前進的一步,這也是標志了進向民族形式的一步,雖然我不敢說,這就是民族形式了。”41

經(jīng)過郭沫若、茅盾的“文字宣傳”,趙樹理及其作品在國統(tǒng)區(qū)成為文學青年、文藝愛好者們談?wù)摰脑掝},其作品也進入了更大的普及區(qū)域。1946年6月之后,上海文壇掀起了關(guān)于“趙樹理”的一些話題,“《李有才板話》出版三版還是供不應(yīng)求”42。連《解放日報》也報道了趙樹理在國統(tǒng)區(qū)的影響力,“《李有才板話》在滬連出三版都已銷售一空,買不到的人到處尋找借閱,青年群眾中爭相傳誦,并給文藝界注射進了新的血清,大家對于解放區(qū)生活的幸福和寫作的自由也因此更為向往。”43郭沫若和茅盾關(guān)于趙樹理的作品的相關(guān)評價,都直接針對趙樹理與解放區(qū)文藝的關(guān)系,同時也暗含著未來的新中國文學與解放區(qū)文學的關(guān)系。1947年7月25日至8月10日,中共晉冀魯豫中央局指示晉冀魯豫邊區(qū)文聯(lián),舉行有關(guān)趙樹理的“文藝座談會”。正是在這次會上,主持文聯(lián)日常工作的副理事長陳荒煤提出了“應(yīng)該把趙樹理同志的方向提出來,作為我們的旗幟,號召邊區(qū)文藝工作者向他學習、看齊!為了更好的反映現(xiàn)實斗爭,我們就必須更好的學習趙樹理同志!大家向趙樹理的方向大踏步前進吧!”44

1949年3月,毛澤東文藝思想確立為共和國的總的文藝指導思想后,學習毛澤東的《新民主主義論》、《在延安文藝座談會上的講話》和《論人民民主專政》等經(jīng)典文獻,是每個文藝領(lǐng)導人、文藝工作者的基本任務(wù)45。文代大會以會議決議的形式,正式確立起毛澤東文藝思想作為指導思想后,學習毛選成為一種日常的政治任務(wù)。在這樣的政治形勢下,“新文學史”觀念的形成,它不得不依照毛澤東的思想作為指導。至于茅盾,由于他曾有延安之行(1940年5月),并且和毛澤東有個人的“私交”,早已對毛澤東的文藝思想進行了深刻的學習,轉(zhuǎn)變自己的角色成為毛澤東文藝思想的忠實信徒,早在1948年間就已完成46。編選“新文學選集”,順理成章地要演繹這樣的文學史觀念,那么,修改作品的編選范圍,也是一種文學史觀念變化的表現(xiàn)。1951年3月,最終確定“新文學選集”的編輯范圍,正是郭沫若和茅盾的“新文學史”觀念按照毛澤東文藝思想建構(gòu)的必然表現(xiàn)。這為《趙樹理選集》的“入選”打開了方便之門,它順理成章地成為了“新文學選集”之一部。

三、《趙樹理選集》成為最大印數(shù)的“新文學選集”印本

1951年3月,《“新文學選集”·<編輯凡例>》的最終定稿,為《趙樹理選集》最后進入“新文學選集”掃清了道路。一旦進入這一名單,我們發(fā)現(xiàn):《趙樹理選集》具有非同一般的“意義”。

首先,《趙樹理選集》是唯一的一部進入“新文學選集”行列的解放區(qū)文藝作品集。這從側(cè)面可以看出:主持“新文學選集”編務(wù)工作的“新文學選集”編輯委員會,著力塑造“五四”新文學和延安解放區(qū)的“新文學”之間的內(nèi)在關(guān)系,“革命現(xiàn)實主義”的文學發(fā)展線索,不僅體現(xiàn)在“五四”新文學時期,甚至在“一九四二年毛主席在延安文藝座談會上的講話發(fā)表以后,革命的現(xiàn)實主義文學便有了一個新的更大的發(fā)展,并建立了自己完整的理論體系和最高指導原則”47,這里我們可以做如是解讀,“解放區(qū)文藝”甚至在某種程度上優(yōu)越于“五四”新文學。這恰如周揚在中華全國文學藝術(shù)工作者代表大會上關(guān)于解放區(qū)文藝運動的報告中指出的那樣:“‘五四’以來,以魯迅為首的一切進步的革命的文藝工作者,為文藝與現(xiàn)實結(jié)合,與廣大群眾結(jié)合,曾作了不少苦心的探索和努力。在解放區(qū),由于得到毛澤東同志正確的直接的指導,由于人民軍隊與人民政權(quán)的扶植,以及新民主主義政治、經(jīng)濟、文化各方面改革的配合,革命文藝已開始真正與廣大工農(nóng)兵相結(jié)合。先驅(qū)者們的理想開始實現(xiàn)了。自然現(xiàn)在還僅僅是開始,但卻是一個偉大的開始。”48在周揚看來,趙樹理的“出現(xiàn)”,是對“五四”以來的中國新文學的新的發(fā)展。延安解放區(qū)文學與“五四”新文學之間,不存在著“斷裂”的關(guān)系,相反,更主要的意義在于,趙樹理繼承了“五四”新文學的“傳統(tǒng)”,并在此基礎(chǔ)上有新的發(fā)展49。

作為獨特的個案,既然趙樹理在“新文學”的發(fā)展進程中有如此大的文學史意義,那么,《趙樹理選集》的印數(shù)上,有沒有特別的意義呢?這無疑會引起我們對《趙樹理選集》的印數(shù)的注意,讓我們把眼光轉(zhuǎn)向各冊“新文學選集”的印刷數(shù)量上。在具體考察 “新文學選集”各冊出版的印數(shù)時,有研究者在這方面有一定關(guān)注,但在關(guān)注的過程中并沒有對“新文學選集”各冊做系統(tǒng)的、完整的梳理。我們也發(fā)現(xiàn):《郭沫若選集》并不是印數(shù)最多的50。查《郭沫若選集》各版次的印數(shù)情況是這樣的:1951年7月甲種本初版本印數(shù)為5000冊、1952年1月甲種本再版印數(shù)仍舊為5000冊,1952年6月乙種本(即普及本)初版印數(shù)為3000冊、1952年11月乙種本再版印數(shù)為10000冊,總計印數(shù)為23000冊。這套“新文學選集”的其他作家選集的印數(shù)情況,是不是比郭沫若的少呢?據(jù)開明版“新文學選集”1951年7月至1952年12月印刷的數(shù)字統(tǒng)計結(jié)果,分別統(tǒng)計如下:

雖然我們沒有發(fā)現(xiàn)《郁達夫選集》“乙種本”,但從1952年6月開始印刷“新文學選集”各冊的乙種本開始,逝去作家最多的印刷數(shù)只有10000冊(如《聞一多選集》),所以《郁達夫選集》的最終印數(shù)最高不會超過20000冊,最低也不會低于10000冊(即使不印刷乙種本)51。按照這樣的最終印數(shù)冊數(shù)的統(tǒng)計,我們得出的是這樣的排名次序:《趙樹理選集》印數(shù)是最高的(35000冊),《丁玲選集》印數(shù)也不少,高達28000冊,《魯迅選集》緊跟其后(25000冊),《巴金選集》、《老舍選集》、《郭沫若選集》的印數(shù)相同,達到23000冊,并列第四。這就讓人產(chǎn)生“疑問”:最初動議出版“新文學選集”,《趙樹理選集》并沒有納入出版的視野中,而一旦進入“新文學選集”的出版視野后,它卻成為印數(shù)最多的,其中緣由何在呢?

顯然,作為私營性質(zhì)的出版社,開明書店仍舊有自己的編輯策略和出版考慮。以最大量的印數(shù)來出版《趙樹理選集》,一方面,可見趙樹理當時在共和國初期文學界的“影響力”。我們知道,1951年、1952年開明書店并沒完全停留在賺錢的目的上,它還有積極的政治進取精神,響應(yīng)文藝界的基本方向——“趙樹理方向”52。也就是說,《趙樹理選集》以高達35000冊的印數(shù)出版,是為了普及趙樹理的作品,進一步在新解放區(qū)(也即原國統(tǒng)區(qū))傳播解放區(qū)的文藝創(chuàng)作,激發(fā)讀者們對解放區(qū)文藝作品的“熱愛”。《魯迅選集》緊跟其后,與當時魯迅的在政治上、文化上的地位,和執(zhí)政黨對魯迅的形塑,有很大的關(guān)系。大量印刷魯迅作品,本身也是一種文化精神的形塑,切合了共和國初期思想界對魯迅的反應(yīng)。而巴金、老舍、丁玲、郭沫若作品的印數(shù)達到23000冊,一方面是他們自身文學成績的展現(xiàn),另一方面也在于他們當時在文壇的地位有很大的關(guān)系,特別是巴金,本身在文學青年中有著強大的影響,丁玲曾經(jīng)直接指出了巴金作品的這種影響53。

另一方面,《趙樹理選集》以35000冊如此高的“印數(shù)”,占據(jù)著“新文學選集”的頭把交椅,顯然和開明書店這一“私營”出版業(yè)性質(zhì)有很大的關(guān)系。私營性質(zhì)的出版社,必然要以盈利為其最終的目的,雖然共和國初期,開明書店同仁們也希望出版社成為國營出版社。出版總署黨小組研究后決定,“開明要求公私合營,但其最近表示并不急于公家投資,而希望解決其內(nèi)部人事問題,并在出版工作上與公家分配”54。最后,出版總署做出“答復”:“據(jù)該店呈報現(xiàn)有資本約合上海折儲單位150萬個,存貨原料亦多,按其本年度編輯出版計劃,現(xiàn)有資產(chǎn)足可應(yīng)付,故在此過渡時期應(yīng)仍就其原有私人資本,繼續(xù)單獨經(jīng)營,不必由國家投資”,“但在業(yè)務(wù)方面,我署可予以協(xié)助和指導,使其配合國營書店,進行并發(fā)展一定的出版業(yè)務(wù),以逐步走向完全的公私合營。”55這里,我們可以看出:出版總署希望開明書店能夠依靠自身的力量,走上新生的道路。面對共和國初期極度困難的經(jīng)濟狀況,出版一些既經(jīng)濟、又有政治效益的書,那當然是兩全其美的事情。而《趙樹理選集》的“入選”,本身就是政治效益的實現(xiàn)。在政治效益的基礎(chǔ)上,大量印刷《趙樹理選集》,其經(jīng)濟效益也有了相應(yīng)的“保證”,所以,開明書店利用這樣的契機,實現(xiàn)了政治與經(jīng)濟的“雙贏”。這或許是《趙樹理選集》成為最大印數(shù)的最好闡釋。

結(jié)束語

1950年1月,政務(wù)院文化部動議出版七種文藝叢書,其中包含“五四文藝”,隨之《人民日報》對這幾種叢書進行了介紹,這套“五四文藝”叢書,就是后來的開明版“新文學選集”叢書。出版“五四文藝”叢書,最初的目的是和“中國人民文藝叢書”實現(xiàn)分工,專門針對1942年以前出名的作家的作品,從而建構(gòu)起“五四”新文學史和共和國文學的歷史敘述。而“中國人民文藝叢書”,則立足于“選編解放區(qū)歷年來,特別是1942年延安文藝座談會以來各種優(yōu)秀的與較好的文藝作品,給廣大讀者與一切關(guān)心新中國文藝前途的人們以閱讀的方便。”56

不可否認,這兩套叢書的“編選”,最終目的都是“形塑”中國新文學史的歷史敘述方式。它們分工的“目的”,也是為了進一步確立這樣的文學史敘述。在編選“新文學選集”之前,“中國人民文藝叢書”早已在1948年12月就陸續(xù)出版解放區(qū)文藝書籍,其中,趙樹理有兩種書入選,這就是《李家莊的變遷》、《李有才板話》。《趙樹理選集》從最初沒有進入“新文學選集”名單,直到《“新文學選集”·<編輯凡例>》對“新文學選集”的編選范圍進行重新確認之后。顯然,《“新文學選集”·<編輯凡例>》的最終定稿中,這樣的“修正”,一方面是形成一種新的“新文學史觀”,以便“五四”新文學和延安解放區(qū)文學在文學史的建構(gòu)過程中,形成有效的敘述方式,另一方面,則是為了迎合當時的“讀者市場”,出版《趙樹理選集》顯然是一個經(jīng)濟和商業(yè)的“賣點”。開明書店自創(chuàng)辦以來,一直把青年讀者作為自己的理想讀者,既然新政權(quán)把“趙樹理方向”作為全國文藝界的方向,那么,最大數(shù)量的印數(shù)來印刷《趙樹理選集》,也成為形塑共和國初期文藝青年的最好途徑。最終,開明書店把《趙樹理選集》以35000冊的印刷數(shù)量,實現(xiàn)了政治與經(jīng)濟的雙贏。在這一過程中,我們可以看出共和國初期“文藝界”有關(guān)文藝書籍出版的政治文化含義,以及在這背后復雜的經(jīng)濟、意識形態(tài)等因素的“潛在影響”。

此文系2011年度教育部青年基金項目《人民共和國初期文藝界的“內(nèi)部清理”》(課題編號11YJC751112)和西南科技大學博士基金項目《“統(tǒng)一戰(zhàn)線”政策下的“整合”:新中國初期“文藝界”研究》(課題編號10SX7109)的階段性成果。

注釋

1洪子誠:《中國當代文學史》,第3頁,北京大學出版社1999年版。

2洪子誠先生在20世紀80年代初指出,“文藝批評成為進行規(guī)范的主要手段”。而這里的“文藝批評”,有贊揚性的文藝批評,也有批評性的文藝批評。張鐘等:《中國當代文學概觀》,第4頁,北京大學出版社2002年版。

31231陳改玲:《重建新文學史秩序——1950~1957年現(xiàn)代作家選集的出版研究》,第26、35、57頁,人民文學出版社2006年版。

4蔡楚生:《蔡楚生文集》(第三卷·日記卷),第338頁,中國廣播電視出版社2006年版。

5《今年內(nèi)將編刊七種文藝叢書》,《人民日報》1950年8月8日。

6陳改玲認為,“開國伊始,讀者熱愛解放區(qū)作品,開明書店面臨稿荒,經(jīng)營頗為困難。此時,擔任國家出版總署署長的開明書店股東胡愈之,萌發(fā)了編選‘新文學選集’的念頭,他的這個想法很快就得到了文藝界其他領(lǐng)導人的呼應(yīng),遂成立‘新文學選集編委會’”。(陳改玲:《重建新文學史秩序——1950~1957年現(xiàn)代作家選集的出版研究》,第25頁。)

7魯迅在《為了忘卻的紀念》中對他們的論及將他們“經(jīng)典化”,這成為后來文學史和革命史敘述的框架。

8馮鏗雖然作為五烈士之一,但其文學成就并不明顯,即使后來胡也頻、柔石、殷夫、洪靈菲的作品單獨成冊出版,馮鏗仍舊沒有被納入到作品的出版中。所以,這里的“胡也頻等選集”、“柔石等選集”顯然在新文學選集編輯委員會構(gòu)思中,是兩個作家的選集合輯。其實,人民文學出版社出版的現(xiàn)代作家選集以及八十年代初期出版的現(xiàn)代作家資料匯編中,就把兩個作家合并在一起。

9《瞿秋白選集》的“遺漏”問題,本文暫不對此作探討,主要集中于對《趙樹理選集》的討論。

10131519葉圣陶:《葉圣陶集》(22),第136頁,江蘇教育出版社2004年版。

11均根據(jù)各選集序言的最后定稿時間,以及作家日記中的信息透露。

142047“新文學選集”編輯委員會:《“新文學選集”·編輯凡例》,1951年3月。

16如老舍對小說《駱駝祥子》的大量修改,金宏宇指出其修改并不是“藝術(shù)上的改進”,而是“自我檢討的表現(xiàn)”。金宏宇:《<駱駝祥子>的版(文)本變異》,《湖南文理學院學報》(社會科學版)2006年第5期。

17曹禺對劇本《雷雨》《日出》《北京人》都進行了改寫,特別是《雷雨》和《日出》的修改,嚴重破壞了其在藝術(shù)史上的價值。曹禺在《<曹禺選集>·自序》中特別強調(diào),“譬如《日出》這本戲,應(yīng)該是對半殖民地半封建的中國舊社會的控訴,可是當時卻將帝國主義這個罪大惡極的元兇放過;看起來倒好像是當時憂時之士所贊許的洋洋灑灑一篇都市罪惡論。又如,我很著力寫了一些反動統(tǒng)治者所豢養(yǎng)的爪牙,他們?nèi)绾位囊鶜埍瑓s未曾寫出當時嚴肅的革命工作者,他們向敵人做生死斗爭的正面力量。……”這些,都成為他最終改寫劇本的“理由”。

18郭沫若:《為建設(shè)新中國的人民文藝而奮斗——在中華全國文學藝術(shù)工作者代表大會上的總報告》,《中華全國文學藝術(shù)工作者代表大會紀念文集》,第36-37頁,新華書店1950年版。

21有回憶錄認為,“人民文藝叢書”出版了57種,陳改玲采用了這種觀點。但我查閱宋云彬日記和常任俠日記后,可以確定在1949年文代會前夕,“中國人民文藝叢書”出版的總數(shù)為54種。宋云彬:《紅塵冷眼——一個文化名人筆下的中國三十年》,山西人民出版社,2002年版,第151頁;常任俠:《春城紀事》,大象出版社,2006年版,第60頁。《文藝報》創(chuàng)刊號上的《“中國人民文藝叢書”廣告》也說明僅僅出版了54種,這里我采用54種的說法,比較切合文代會前夕的基本狀況。

22對1949年“中國人民文藝叢書”的發(fā)行量的統(tǒng)計數(shù)字,第1版第1次印數(shù)均為5000冊。

23《文代大會收到贈品統(tǒng)計》,《文藝報》周刊,第12期,1949年7月21日。

24葉圣陶、宋云彬、常任俠、阿英的日記中對此都有記載。

25《“中國人民文藝叢書”編輯例言》,見1949年出版的“中國人民文藝叢書”各書。

2648周揚:《新的人民的文藝——在中華全國文學藝術(shù)工作者代表大會上關(guān)于解放區(qū)文藝運動的報告》,《人民文學》1949年創(chuàng)刊號。

27最初,孫犁是想把自己的作品交給康濯轉(zhuǎn)交給“中國人民文藝叢書”編輯委員會,期望自己的作品能夠在這套叢書中占有一席。但最終并沒有實現(xiàn),之后,還是在康濯的努力下,孫犁的《采蒲臺》、《風云初記》等作品進入了另一套文藝叢書“文藝建設(shè)叢書”的出版視野中。

28依據(jù)文代會后的全國文藝組織名單整理。中華全國文學藝術(shù)工作者代表大會宣傳處編:《中華全國文學藝術(shù)工作者代表大會紀念文集》,第579-591頁。同時參閱的資料還有作家的個人自傳文字。

29在共和國初期,其實這種所謂的“態(tài)度”,在更大程度上取決于他們在新社會的政治身份和社會身份。

30郭沫若雖然表面上是中國共產(chǎn)黨重要的“統(tǒng)戰(zhàn)對象”,但他早在抗戰(zhàn)初期,就成為中國共產(chǎn)黨的“秘密黨員”。

32溫儒敏編著:《中國現(xiàn)代文學課程學習指導》,第338頁,北京大學出版社2001年版。

3342戴光中:《趙樹理傳》,第167、214頁,十月文藝出版社1987年版。

34《<地板>·編者前記》,《解放日報》1946年6月9日。

35周揚:《論趙樹理的創(chuàng)作》,《解放日報》1946年8月26日。

36內(nèi)收《小二黑結(jié)婚》和《李有才板話》。

37收有丁玲《我在霞村的時候》、孔厥《一個女人翻身的故事》、康濯《我的兩家房東》、葛洛《衛(wèi)生組長》、丁克辛《一天》、邵子南《地雷陣》、孫犁《荷花淀》、劉石《真假李板頭》、韋君宜《龍》、秦兆陽《“俺們毛主席有辦法”》和高朗亭《陜北游擊隊歷史故事》,計11篇短篇小說。從解放區(qū)作家出版作品選和趙樹理出版單行本中,我們可以看出趙樹理在解放區(qū)文藝的形塑過程中重要的意義。

38郭沫若:《<板話>及其他》,《文匯報》1946年8月16日。

39郭沫若:《讀了<李家莊的變遷>》,《文卒》,第49期,轉(zhuǎn)引自郭沫若:《郭沫若全集 文學編 第二十卷》,第144頁,人民文學出版社1992年版。

40兩本書的書名號為筆者所加。郭沫若:《談解放區(qū)文藝創(chuàng)作》,《解放日報》1946年8月25日。

41茅盾:《關(guān)于<李有才板話>》,《群眾》,第12卷第10期,1946年9月。

43《滬文化界熱烈歡迎解放區(qū)作品》,《解放日報》1946年8月29日。

44陳荒煤:《向趙樹理方向邁進》,《人民日報》1947年8月10日。

45周揚在《新的人民的文藝——在中華全國文學藝術(shù)工作者代表大會上關(guān)于解放區(qū)文藝運動的報告》中指出,“文藝工作者首先必須學習政治,學習馬列主義毛澤東思想與當前的各種基本政策”,“文藝工作者還必須學習馬列主義基本理論與中國革命的總路線,總政策,只有這樣,才能對各個時期各個地區(qū)的各種不同的具體政策作連貫起來的思索和理解”。

46關(guān)于這方面的內(nèi)容考察,我在《五四的不同想象與思想分野:1948年文藝界中的茅盾和沈從文》中有詳細的分析。

491949年王春寫了一篇文章,專門介紹趙樹理,“他是新文藝的愛好者,寫過新詩、新小說,著實努力學習過歐化。但是從學校出來以后,他的創(chuàng)作思想變化了,他說要得文藝為群眾接受,非通俗化不可。”從中說明趙樹理和五四新文學的關(guān)系,突出趙樹理對五四新文學的“新發(fā)展”。王春:《趙樹理怎樣成為作家的?》,《人民日報》,1949年1月16日。

50謝泳先生有這樣的論說,“《中國新文學史稿》初版本的后面,附有當時開明書店的一個廣告,對研究中國現(xiàn)代文學史有幫助,尤其要注意其中的印數(shù)。郭沫若選集印數(shù)最高,似乎有特殊含義,按常規(guī)推測,有些例外。”他把29000元的定價當作了“印數(shù)”是明顯的錯誤。謝泳:《<中國新文學史稿>的版本變遷》,《中國現(xiàn)代文學研究叢刊》2009年第6期。

51陳子善先生認為,《郁達夫選集》沒有出版乙種本也有可能。因郁達夫小說中文字中涉及性描寫,這與共和國初期文藝界的“潔化”有密切的關(guān)系,乙種本在這種情況下不出版也有可能。

52“趙樹理方向”系陳荒煤和周揚提出的文藝方向,這為統(tǒng)一并規(guī)范解放區(qū)文藝的實踐,產(chǎn)生過重要的影響。1949年7月文代大會上,周揚特別強調(diào)了趙樹理寫作出現(xiàn)的意義。

53“巴金的作品,叫我們革命,起過好的影響,但他的革命既不要領(lǐng)導,又不要群眾,是空想的,跟他走是永遠不會使人更向前走,今天的巴金,他自己也就正在要糾正他的不實際的思想作風”,“巴金的小說,雖然也在所謂‘暴風雨前夕的時代’起了作用,現(xiàn)在對某一部分的讀者也還有些作用,但對于較前進的讀者就不能給人指出更前進的道路了。所有這些作品所給與我們的影響,我們應(yīng)該好好地整理它,把應(yīng)該去的去掉它!”丁玲:《跨到新的時代來》,第175-178頁,人民文學出版社1951年版。

5455《出版總署黨組小組會議報告》,《中華人民共和國出版史料》,第2冊,第57、246頁,中國書籍出版社1996年版。