阿來代表:文學有一個很大的責任,就是同情 ——專訪全國人大代表、四川省作協主席阿來

來源:中國藝術報 | 何瑞涓 2018年03月14日09:32

全國人大代表、四川省作協主席阿來 中國藝術報記者 吳華 攝

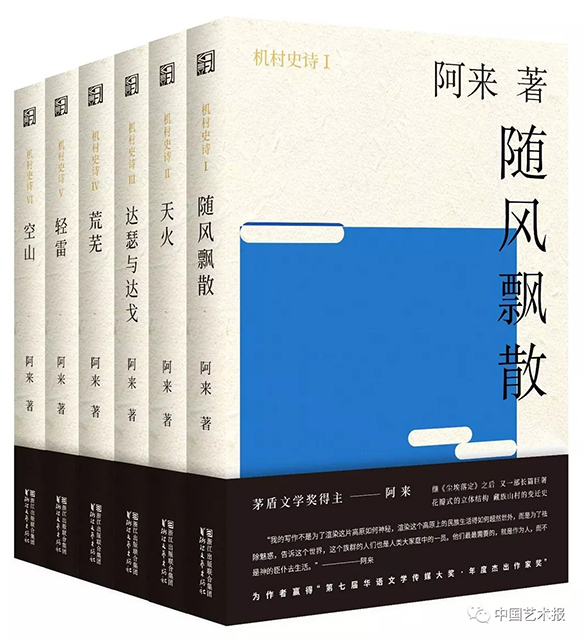

聽聞作家阿來長篇巨著《機村史詩》出版,欣喜搜索新書信息,原來,《機村史詩》即是《空山》再版。自2005年《空山》第一部出版,十幾年來該書廣受關注。新版《機村史詩》分為六部曲,《隨風飄散》《天火》《達瑟與達戈》《荒蕪》《輕雷》《空山》,含六部相對獨立又彼此銜連的小長篇,以及六則事物筆記和六則人物素描,由浙江文藝出版社推出。阿來說,機村的“機”,在藏語里的意思是“根”,鄉村就是他的根,也是所有中國人的根。在全國兩會上,作為全國人大代表、四川省作協主席,阿來接受了本報記者專訪,談《空山》與《機村史詩》,談個人閱讀經驗,談農家書屋與全民閱讀,談人大代表的責任,分享他關于寫作、閱讀與履職的心得體悟。

《機村史詩》 阿來 著 浙江文藝出版社 2018年2月出版

關于《機村史詩》《空山》為什么要改名為《機村史詩》?

記者:《空山》有一個副題是“機村傳說”,再版為什么會改名為《機村史詩》?除了名字變化以及改為六部曲,還有沒有其他變化,比如個別段落的增刪?

阿來:其他沒有變化,內容一點變化都沒有。《空山》過去已經出版過三次,第一個版本是三卷本;后來出過一本,一本的話太重了,因為差不多80萬字;再后來又出了一個上下冊的版本。這次重新出版,出版社提出兩個建議,一是分成六本行不行,二是不用《空山》這個名字行不行?出版社說現在人讀書都愿意讀小一點、薄一點的書,再就是六個故事相對獨立,分為六卷也比較合適。我覺得分開也挺好,裝幀、開本大小、頁數等,都要考慮今天紙質書閱讀的新需求,可以小一點,輕一點,精致一點。

就改名字來說呢,原來《空山》這個名字也挺好,和內容也貼切,但大家不免老會想到王維的詩,“空山不見人,但聞人語響”,第一印象就會覺得這本書可能很禪意、很空靈,但其實這本書和王維的詩毫無關系,它是非常現實主義的。所以讀這本書的時候,從名字到最后內容的呈現,讀者可能會有落差,叫“空山”反而會產生一種歧義。原來的副標題是“機村傳說”,但傳說也不太恰當,因為它不是歷史的,更不是穿越、玄幻的,而是現實主義的,而且批評界也有這樣的評價。關于書名后來就采納了出版社的建議。而且書分成六卷,每卷有一個標題,這樣每一卷的標題就突出出來了,《機村史詩》既可以看成一個總標題,也可以看成一個副標題。

記者:這本書被稱為“花瓣式”的結構,不同于以往的長河小說,反映的是普通人在20世紀后50年的命運,這些普通人的命運之間好像缺乏某種關聯,六卷也相對獨立,您覺得貫穿其中的主線是什么?

阿來:書中有一個重要的角色,就是這個叫機的村子。今天我們討論農村時,經常會用到一個詞,就是破碎。過去我們寫一部家族式小說,這個家族在村里的地位可能處于舞臺的中心,延續很長時間不變,100年,200年,300年,寫這個家族其實就是寫這個村落的變遷,就是寫這個時代的變遷。但是新中國成立后農村出現了另外一種情況,過去傳統鄉村的穩定性、一成不變消失了。當時我寫這本書的時候,原來也想用家族式的方式來寫,但當你真正去研究這個時候的鄉村時,你會發現,這個社會變化太快了,像《紅樓夢》里所說,“亂烘烘你方唱罷我登場”,上世紀80年代之前,鄉村政治運動不斷,那時我們想迅速地改變鄉村,合作化運動、人民公社化運動、“文化大革命”接踵而來,都要全民參與,但鄉村里很多人是跟不上這種步調的。新的運動,不斷把新的能夠順應這種變幻的人推到舞臺上,基本上隔個十來年,就得換一茬。小說開篇寫的那個人,到后來就無足輕重了,就邊緣化了,消失了。這時候我就想到,寫誰呢?只能寫這個村子。村子其實也是一個重要的角色。不同時期,不同人登上鄉村舞臺的中心,那么誰登上中心,我就寫誰。

這個時候再用長河式、家族式的結構,也不是不可以,但它和鄉村現實從形式上就不能吻合了。怎么辦?我想既然我們的鄉村是破碎的,那么小說結構我也采用這種破碎的結構,所以每一卷的中心人物都是不一樣的,我希望每個人物剛好對應當時那種形勢。至于花瓣式結構,是前邊的出版社那么提的,他們可能覺得這樣好聽一點,但未免太羅曼蒂克了。這個號稱多卷本的長篇小說,從傳統小說標準看,它本身就是碎片。我們說中國的青花瓷好看,但如果我們撿到一堆碎片,把它們鑲嵌起來,像一幅畫一樣掛在墻上,這些碎片也有一種美感。所以我覺得我不能脫離現實,為了寫一部長河式、家族式小說而寫一部長河式、家族式小說。

記者:我印象深刻的一句話是,還俗的喇嘛舅舅江村貢布說,“我不是不想打你,是怕打你的時候,打死你身上的虱子”。鄉村破碎與重建的過程其實是很殘忍的,但您的書中總有這樣動人的地方,在您的理解中,上世紀后50年鄉村尤其是藏族鄉村的底色是怎樣的?

阿來:我們希望每個人都能跟上時代的變化,但一個人限于他的能力、覺悟,并不是每個人都能跟得上。就像我們今天高鐵已經開通了,但有些人只能坐時速50公里的車,因為太快了他身體受不了,心臟要出問題。社會當中有很多這樣的人。而文學既要關注那種成功的、輝煌的,但文學還有一個很大的責任,就是同情,不然文學的溫暖就會消失。所以我寫這本小說就要寫這些邊緣的人物,而且我不是為了暴露黑暗,寫得很絕望,而之所以使大家不會那么絕望,就是因為那些人性的、人情的溫暖,當然還包括大自然給他們的撫慰,自然也是有力量的。

我寫機村,也不太希望大家完全看成是藏族鄉村,藏族鄉村只是語言上有些不一樣。中國稍微偏遠一點的鄉村,不管是哪個民族的,包括漢族的,基本上都大同小異。所有發生在機村的政治的經濟的變動,也是在全國同時發生的。我想它還是中國的鄉村史,如果不是中國全部的鄉村史,至少也是中國遠離中心城市、自然條件不太好、比較封閉邊遠的鄉村史,中國大概有一半的鄉村是這種情況,我是把它當成這樣一本書來寫的。

關于閱讀經驗什么才是值得讀的好書?

記者:您在創作過程中會閱讀大量書籍,是學者型作家,在閱讀方面您有哪些經驗可以提供?

阿來:經驗就是要多讀。我自己在十六七歲之前沒有讀過什么像樣子的書,上世紀70年代以后,“文革”結束,書開始大量解禁,開始出版古今中外的各種書,高考也恢復了,我也進了學校,我讀書是從那個時候開始的。那時肯定是如饑似渴地讀,先是拿到什么書都讀,再讀就會發現,書越來越多,很多書是不必讀的,有些書只是消磨時間,而有些書對我們的心靈、人格建設反倒有負面作用,有好書也有壞書。一輩子讀不了多少書,尤其是我們現在每年書都海量出版,更需要挑選。你別看一年出了那么多書,值得讀的書并不多,而且很多書都是我們上世紀80年代90年代不斷重印的那些書。

記者:好書和壞書可能不同的人有不同的標準,您覺得好書有怎樣的標準?

阿來:好書必須同時具備幾個標準,第一好書提供關于這個世界的正確的知識,第二它所提供的知識不是零碎的,而是系統化的、完整的。更高級一點來說,好書可以提高我們的審美能力,是站在熱愛人、同情人的基礎上的。我們的情感要更正面,我們要有同情心,我們會去熱愛這個世界上值得熱愛的人和事物,這些情感性的東西,也是靠審美培養出來的。好書還提供方法論。有時候我們不會思考,不會思考就是我們不會把已有的知識和生活經驗結合起來,用某種方法把它推進。這個誰來教我們呢?也只有閱讀。讀審美的書,獲得審美能力;讀思辨性的書,你會獲得思辨的能力。這是潛移默化的,不能急功近利,不是說讀一本就行了,今天讀了明天就會了。

記者:為了獲取知識,或者提高某種能力,是帶著目的去閱讀,有時我們也會無功利無目的地閱讀,純粹為了閱讀而閱讀。在您的閱讀經驗中,兩者是怎樣結合的?

阿來:兩者肯定是結合起來的。比如寫《空山》,寫到“文革”,不是簡單地就寫了,我要到檔案館查閱資料,包括當時出臺的文件、政策等,看自己有沒有寫錯。這是一種閱讀,但真正促成寫小說的能力的,是一種長期的無功利的閱讀,它是基礎。如果你連這些基礎都沒有,是寫不出來文章的。就像你隨便從大街上找一個人,讓他寫文章,把他關到圖書館去,他也寫不出來,因為他連翻哪本書都不知道,圖書館的目錄索引他都看不懂,他怎么辦?所以長期的無功利的閱讀習慣的養成,其實是一種準備。當靈感來臨時,如果儲備還不夠,當然也可以短期來突擊這方面的知識。長期閱讀和短期閱讀是互相彌補的,重要的還是長期的無功利的閱讀,它是作為底子的。

記者:在您長期閱讀的過程中,有哪些書對您的影響是非常大的?

阿來:會有,但是我從來不向人推薦什么必讀的書,魯迅當年就反對這件事情。每個人面對的問題、每個人的人生階段、每個人的性格都不同,每個人喜歡什么書跟這些都有關系,對我有用的對他不一定有用。網上常有一些“你不得不讀的十本書”之類的文章,我絕不看。書的好壞也是因人而異的,比如都是經典作家,有人可能喜歡托爾斯泰,有人可能喜歡海明威,所以沒有“不得不讀的書”。

關于農家書屋誰來讀?讀什么?

記者:我看到其他代表關于農家書屋和農村閱讀的建議,據您了解,農家書屋和農村閱讀情況是怎樣的?

阿來:農家書屋現在硬件設施都挺好,就是有兩個問題,第一是誰來讀?有的農家書屋面臨缺少讀者的情況。現在農村很多年輕人都出去打工了,空心化嚴重。兒童課業負擔重,而老年人身體不好,體力弱,還有農活要做,文化水平也不夠。第二個問題是有的農家書屋提供的書是否適合農民閱讀?我們提供的書籍要適銷對路,一個處于熱帶種香蕉的地方配的書籍是怎么種植桃樹的,一個養牛的村子配的書是怎樣養豬的,他們哪里用得上?每個地方情況不一樣,應該提供一些差別化、個性化的書籍,才能真正發揮作用,不然還是會形式大于內容。

當然了,農家書屋也分情況。有一些農村城鎮化程度比較高了,不僅有本地人,也有外地人來打工,已經十倍于原來的人口了,或正在演變為城鎮,這種條件好的農村,對教育、對文化也相對重視,農民收入穩定,也有空閑時間,那么農家書屋就是值得建設的,可以把他們往多讀書的這個方向引導。