普里什文:俄羅斯隱居者

來源:文藝報 | 王以培 2017年12月29日06:57

普里什文

亞當(dāng)與夏娃

翻開大自然的日歷,

讓有陽光的夜晚,

如林中雨滴,

落在飛鳥不驚的地方。

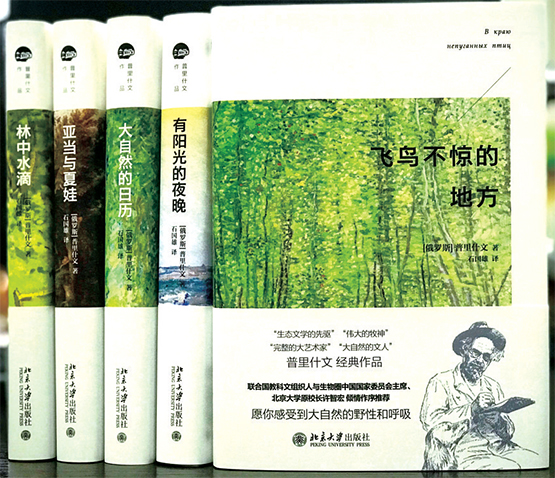

這首小詩看起來不錯,其實(shí)是俄羅斯作家普里什文(1873-1854)的五部書名連成(石國雄譯,北京大學(xué)出版社出版)。這五部作品,讓我回到“童年的閱讀”,讓我忘卻了所有“文學(xué)理論”,來到俄羅斯古樸的大自然中——盡管那里我從未去過。而從《亞當(dāng)與夏娃》《飛鳥不驚的地方》中,我驚訝地發(fā)現(xiàn),普里什文,這位俄羅斯隱士,與其說是在揭秘大自然,不如說是揭示了隱藏在歷史縫隙中的人類骨骸。

怎么說呢?揭秘大自然顯而易見:作者將茫無邊際的俄羅斯荒野、湖泊、河流、森林,細(xì)化分割成一座座小島,“島嶼之間,特別是低低的長滿青草的岸邊,一定漂游著各種各樣的野鴨:阿列伊卡、克廖赫……”如果我要學(xué)俄語,我一定首先從這些野鴨的名字學(xué)起,因?yàn)榇蠹s只有俄羅斯才有,否則,譯者一定會從中文里找到相應(yīng)的名字。是的,將無邊的俄羅斯細(xì)化、解析,在我看來,此中有深意:作者注重的看似飛禽走獸本身,其實(shí)是人類與自然的關(guān)系,并由此折射出“人與上帝”的關(guān)系。

比如在《森林、水、石頭》中,普里什文又寫道:“所有這些禽鳥——各種野鴨和天鵝——幾乎都不怕人。人們也不獵殺它們……這里的人們也說:‘受人尊敬的人’,有獨(dú)立精神的人是尊敬上帝的,他們不光是不碰天鵝,而且也不傷害野鴨。”在字里行間,作者隨處流露出“獵殺飛禽走獸是罪惡的”觀念,顯而易見,也相對容易理解。這也是為什么如今普里什文被稱為“俄羅斯語言百草”、“世界生態(tài)文學(xué)和大自然文學(xué)的先驅(qū)”的緣故。然而,不僅如此——

我從普里什文的作品里聽見看見的,不僅是“雄松雞發(fā)情的鳴叫聲”,老獵人菲利普垂下的白眉毛,寂靜湖面上傳來的汽笛,或是犀牛、母獅從森林里、天鵝從冰面上發(fā)出的幽光、彼此間的絮語,更有無形卻又無處不在的十字架和“紀(jì)念碑”。在《維格荒原》中,作者坦言:“逃離塵世,是安德烈的基本思想,但是這里產(chǎn)生的是新世界,應(yīng)該把這個新世界建的不像舊世界。”我想,這不僅是書中人物安德烈的,也是作者一以貫之的“基本思想”。細(xì)讀作品,你便不知不覺跟著作者,走進(jìn)俄羅斯大自然的深處,從那里,卻“意外發(fā)現(xiàn)”“舊世界”的驚天隱秘。尤其是在“索洛韋茨基修道院”,那場發(fā)生于1676年1月,那個“漆黑深淵”里,駭人聽聞的血腥災(zāi)難——

“那里能看見什么?焚燒異教徒、自焚者的篝火?也許,已經(jīng)開始焚燒?也許,天地已經(jīng)在燃燒,天使長吹起了喇叭,可怕的最后的審判來臨了?似乎整個宇宙都因魔鬼的降臨而戰(zhàn)栗、動搖、毀滅。它,這個魔鬼,陰險可怕的‘黑蛇魔’出現(xiàn)了。”在這里,俄羅斯隱士普里什文在不經(jīng)意間,揭秘了一段沉埋于維格荒原的血腥、可怕的歷史:就在維格荒原的“索洛韋茨基修道院”,曾經(jīng)發(fā)生過慘烈的自焚與屠殺事件,那是對分裂派教徒的追殺與迫害。“軍隊(duì)逼近到墻邊,士兵們爬上梯子登上墻……他們把炮拖到院子里,炮彈飛向木教堂。而那里,人們坐著,擠成一堆,四周堆著干樹枝……不知道是舊教徒自己點(diǎn)燃干樹枝,還是炮彈打翻了蠟燭而點(diǎn)燃了干柴,但是,教堂立即就燃旺起來,火焰向外竄,發(fā)出噼啪響聲,火柱直沖天空。墻倒塌了,埋葬了里面所有的人……”其中包括伊格納季神父。作者在此引用了歷史學(xué)家的話:“這條小河的源頭,是偉大的索洛韋茨基修道院。”

“日光之下無新事。”這沉埋在“歷史荒原”中的隱秘,讓人自然想起日后發(fā)生的,(作者在書中提到的)降臨在尼古拉一世身上的“非人的可怕死亡”,以及(作者未提及的)“卡廷事件”及其他。而所有這些發(fā)生在“密室”或荒野森林中的隱秘事件,不僅沒有脫離作者的視野,在我看來,正是這位“俄羅斯隱居者”關(guān)注的焦點(diǎn)。一句話,隱居自然,關(guān)注人類。正如早年讓·雅克·盧梭在圣熱爾曼的原始森林寫出《論人類不平等的起源和基礎(chǔ)》;讓·亨利·法布爾在大自然深處,完成了他的《昆蟲記》。法布爾在《昆蟲記》中說:“今天,我們用更多的喧囂而不是信仰,來歡慶新的時代,這個新時代在政治上是以攻占巴士底獄的日子為標(biāo)記的;然而,這些小生物卻超然于塵世之外,歡慶著太陽的節(jié)日。”

的確,隱居者看似從轟轟烈烈的人世間“逃進(jìn)”荒郊野外花花草草、飛禽走獸或昆蟲世界,然而,誰說他們不是進(jìn)入了一個更遼闊的時空,并從那里反觀人類?正如法布爾所預(yù)言:“再看更遠(yuǎn)的未來。一切跡象似乎都表明,隨著自身的日益進(jìn)步,將來終有一天,人類會滅亡,被過度的所謂‘文明’所扼殺。人過分熱切地想成為神,卻不能像動物一樣享受恬靜平和的長壽;人類將會消失,而鈴蟾們則將繼續(xù)和蟈蟈兒、角鵠還有其他小動物一起,吟唱它們的經(jīng)文。”而所有這些,都在普里什文的自然世界中,得到反響與回應(yīng)。

在普里什文眼中,廣袤的俄羅斯從來“具體而微”。盧梭曾在《愛彌兒》中論道:“邏輯性的人,相信整體大于部分;神性的人相信,部分大于整體。”而普里什文顯然屬于后者。比如在《林中水滴》中:

兔毛出土,柳蘭割草,

我的蘑菇與三色堇,

在花楸果紅了的時候,

順便把玩我們失去的形象……

大自然“橫看成嶺側(cè)成峰”,不僅“放眼望去”,“仔細(xì)查看”也是如此;即便是俄羅斯,也可以從一只《田鼠》《三個洞穴》或一只《紅蜻蜓》,看到另一個世界中的“自我”,以及這個“自我”眼中,一個古老而又嶄新的俄羅斯。如作者在敘事詩《泛喜草·荒野》開篇所說:

在荒野中只可能有自己的思緒,

人們之所以害怕荒野,

就因?yàn)楹ε聠为?dú)面對自己。

根據(jù)我的切身體會:人越是深入細(xì)節(jié),越能體會到大自然的豐富;而正是在荒野之中,孤單面對自己之時,人才能真正找到自己的祖國。而在《大自然的日歷》中,祖國是《大地的眼睛》,注視著《有陽光的夜晚》……普里什文的作品標(biāo)題連綴起來總是詩歌,自然天成。時間的神功造化,大自然的巧妙安排,誰能預(yù)測到呢?