不可譯與自覺的語言意識

來源:文藝報 | 李偉長 2017年12月22日07:01

從文學語言的生長性來說,作家的寫作就是探知語言的邊界,并且嘗試拓展邊界,擴大語言的描述范圍。于作家而言,貢獻新語言,其價值遠遠超過貢獻一堆故事。語言意識就是自覺的文學意識,只有作家創造出了新的語言模式,我們所有使用的人都將是受益者。

因為寫一篇關于《小人物日記》的文章,重新讀到了錢鍾書先生關于此書的一條札記。“余一九三六年夏游巴黎,行篋未攜英文小說,偶于舊書肆得The Diary of a Nobody,姑購歸閱之,嘆為奇作,絳亦有同好……V.S.Pritchett復作文張之,知者稍多矣。(John Betjeman謂T.S.Eliot亦喜此書。)近日圓女方取讀,因復披尋,益驚設想之巧,世間真實情事皆不能出其范圍。”這次重讀,意外勾起了我對錢先生在札記中提到的三個人的好奇心:V.S.Pritchett(普利切特)、John Betjeman(貝杰曼)和T.S.Eliot(艾略特),艾略特大家都熟悉,另外兩個人是誰?他們具體寫過什么?錢鍾書提起他們,僅僅是因為《小人物日記》嗎?

我便去搜索V.S.Pritchett(普利切特)和John Betjeman(貝杰曼)兩位作家的相關資料,意外地引發了我對文學翻譯的困惑。

錢鍾書

普利切特先生是英國小說家、隨筆式評論家,生于20世紀初,在英美文學世界有著相當的地位。他有一篇短篇小說《The Saint》(圣徒),被選入了1983年出版的《50 Great Short Stories》一書,同時入選的還有喬伊斯、海明威、福克納等文學大師的短篇杰作。《圣徒》的第一句就引人注意:“When I was seventeen years old, I lost my religious faith.”我試譯作:17歲時,我的宗教信仰就破滅了。隨后我就發現,我的譯文并不準確。小說原文的遣詞造句頗有講究,Lost一詞隱有迷失之意,譯成失去、喪失、破滅、幻滅等詞,都難以傳達出迷失的意味。我的譯文顯然只是傳達出了表面意思,迷失之感找不到了。那譯出信仰破滅之外的迷失之意有無可能?還是只能忍受某種翻譯常見的遺失,是為不可譯的困境?

貝杰曼是英國桂冠詩人,授勛爵士,據說是最受英國讀者喜歡的桂冠詩人。此君行文風趣,頗有自黑精神,有一次把自己描述為a poet and a hack。poet我們都知道是詩人,那hack呢?顯然不能直接翻譯成黑客。結合貝杰曼爵士的寫作經歷,他寫詩,當過記者,還寫維多利亞時代的建筑評論,大致可意會為到處插一腳、東寫寫西搞搞,有點不務正業的意思,有自嘲的感覺。具體用哪個詞語來對譯hack同樣成了我的困惑。盡管我約摸知道貝杰曼要傳達出自嘲的意思,卻難以找到合適的漢語詞匯來準確表達。hack能否翻譯成王朔筆下的“頑主”一詞?或者翻譯成古龍小說常用的“浪子”一詞,再或者上海話中的“模子”?我依然不能確定。

畢竟從一種語言到另一種語言,翻譯歷來爭議很多。錢鍾書在談論林紓翻譯的文章中,就譯字做過深入分析,他從《說文解字》關于“譯”的解析,談到“譯”、“誘”、“媒”、“訛”、“化”等字一脈通連、彼此呼應。就翻譯實踐來看,徹底的完全的“化境”是難以實現的,而翻譯的“訛”也是難以避免的,于是翻譯的“媒”或“誘”生成了新的理解。翻譯會導誘一些人去學外文、讀原作,是觸發人們努力去接近原文的“媒”。正如好的譯文會讓人忘記翻譯家的存在,只有糟糕的譯本才時刻讓讀者意識到譯者的“訛”,這種事情并不少見。雖說由此產生的誤讀的確會生成另外的意義,但顯然不能因為“誤讀”本來可能導致的良好結果,而對因為翻譯造成的“誤讀”加以贊揚。然而完美的讓人意識不到翻譯者身影的譯文,同樣是一種值得警惕的事情,那意味著目的語的使用達到了爐火純青的地步,也意味著外文的語法結構被技術性地替換了。

進入世界文學,翻譯是必不可少的“媒”。我們今日讀到的現代漢語不是一開始就有的,而是經歷了胡適、魯迅等文學大家的實踐而成。從一種語言的發展歷程來說,相對中國古代文學史中唐詩、宋詞、元曲的時間跨度,所謂的現代漢語還不過百來年,還是幼兒期。未來的現代漢語發展會呈現怎樣的變化,尚未可知。

一種語言的成熟與文學作品息息相關,甚至可以說,只有文學作品和作家才可能提純他所屬民族的語言。胡適就曾提出“國語的文學,文學的國語”,“今日之文言乃是一種半死的文字”,“今日之白話是一種活的語言”,“白話可以產生第一流文學”等論斷,并且身體力行,寫出第一部白話新詩集。翁貝托·埃科就討論過語言成熟與文學作品的關系,他提醒人們試想,如果沒有但丁的《神曲》,今日的意大利語將不可設想。同樣難以想象的是沒有莎士比亞劇作的英語。中國也一樣,且不論唐詩宋詞,單就現代漢語來說,如果沒有胡適、陳獨秀和周氏兄弟的文學實踐,現代漢語的生長同樣難以想象。

一種語言的發展從來就不是孤立的,也沒有一種語言天生就是強勢的。從古希臘到古羅馬,再到歐美文學,語言、文明和國家地位密切相關。我們現在所談到的世界文學中心在歐美,普遍認為與歐美的強勢語言有關,卻往往忽略這種強勢語言背后的國家支撐,譬如該國家的國際影響力和文化地位。莎士比亞所屬的伊麗莎白時代是英國人念念不忘的日不落大英帝國,狄更斯所屬的維多利亞時代同樣是英國國際影響力突出的時期。從這個角度來說,現代漢語還在發展,還在生長,語言也還在更新,字與字還會不斷組合生成新的詞語,語法同樣會發生變化,因為中國還在持續生長。

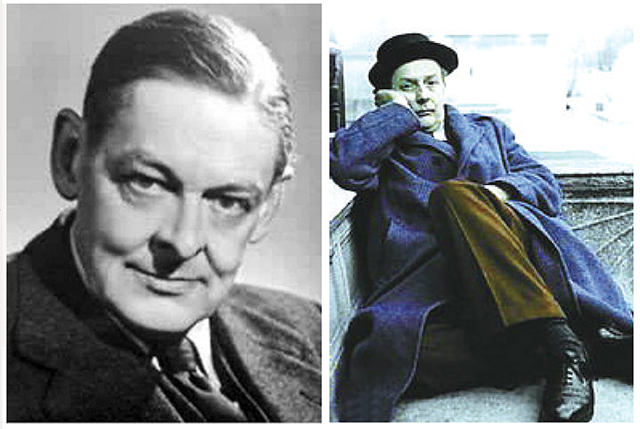

T.S.艾略特 約翰·貝杰曼

莫言獲得諾貝爾文學獎,在一定程度上緩解了讀者的這種焦慮,但是意外地加重了寫作者們的另一種負擔,即光寫得好還不夠,還要找到好的翻譯家把作品翻譯出去,甚至在極端的情況下,翻譯得好比寫得好本身更重要。如此就陷入一種悖論,給人一種近乎荒唐的暗示,即便漢語寫得不靈,但如果翻譯得好,同樣可以獲得進入世界文學的入場券。

現代漢語寫作的困境,或者說期望漢語寫作獲得世界性地位,不僅僅是文學本身的問題,顯然也與現代漢語自身的發展現狀有關系。當前的漢語書面語并不成熟,甚至還顯得粗糙乃至粗鄙。那種理想的剝離日常的現代漢語寫作的書面語,才是寫作者的長遠目標。探索創新現代語法,重新結構詞語的秩序,創造新鮮的現代漢語,在先鋒小說盛行期,就有小說家作過嘗試,譬如孫甘露的小說語言,曾被王朔譽為上帝按著他的手寫出來的,至今仍是文學語言的典范,富有現代性、形式精致且富有力量。這是先鋒小說留給我們今日寫作者的寶貴財富。韓少功的長篇小說 《馬橋詞典》,不妨也可以看作一個小說家就敘事語言作出的可貴探索和重要收獲。相比較而言,當我們讀到今天不少北方小說家麻溜的敘述文字時,不妨暗暗地追問,這是理想的現代漢語寫作嗎?麻溜的原因在于,他們與日常語言靠得如此之近,甚至可以直接拿來進入小說。而大部分南方作家在進行漢語寫作時,多少得經歷一個方言思維翻譯到普通話的隱蔽過程。在早期新文學時期,靠近日常并不是問題,新文學的發起者們甚至還提倡從日常出發。胡適1917年發表《文學改良芻議》,提出了新文學的八條意見,其中就有一條:“寫作不避俗詞俗語”。問題在于,100年前提倡文學語言日常化,為的是與陳舊的文言形式進行斷開。100年以后的今天,作為文學語言,現代的形式已經確立。今天我們需要怎樣新鮮的現代漢語。寫作者的語言意識和文學實踐讓現代漢語走了多遠?

1898年,尚在讀大學一年級的喬伊斯,就已經在構想他心目中理想的藝術語言。在一篇題為《語言研究》的論文中,喬伊斯說這種藝術語言,應該是“超越獨立于索然無味的日常語言之外,后者只能拿來表達全然呆板的事物,而我說的藝術語言可以從下列要素汲取養分:某些激情套語里蘊含的美、一些夸張字眼、一些連珠炮似的咒罵痛斥、文體風格各式各樣的修辭比喻轉義,但是這些手法絲毫不減損它內在的和諧,即便在情緒最為激烈的時刻亦復如此”。值得注意的是,寫作這篇論文時的喬伊斯,還沒有開始寫日后奠定他作為現代小說大師地位的任何一部作品。年輕的喬伊斯已經萌發了語言意識,即他要創造出區別于現有文學語言的藝術語言。在他的創作中這都得到了驗證。喬伊斯刷新發展了英語文學乃至英語這門語言本身。

一個作家的語言意識必須是一種自覺意識。金宇澄的長篇小說《繁花》不也是如此嗎?他將傳統話本、滬語思維和現代漢語熔煉在一起,鍛造出了獨特又新鮮的小說語言,開創出了別具一格的敘事范例,漢語寫作由此也獲得了新的補充。從文學語言的生長性來說,作家的寫作就是探知語言的邊界,并且嘗試拓展邊界,擴大語言的描述范圍。于作家而言,貢獻新語言,其價值遠遠超過貢獻一堆故事,喬伊斯顯然就是一個最好的案例。語言意識就是自覺的文學意識。只有作家創造出了新的語言模式,我們所有使用的人都將是受益者。

(作者單位:上海市作家協會)