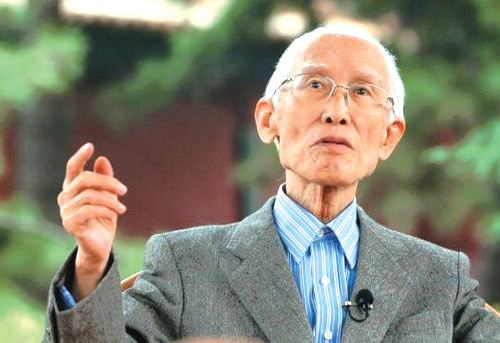

物中時空與身體之痛——余光中詩歌中的鄉愁

來源:文藝報 | 張林 2017年12月22日06:58

余光中先生曾在一本自選集的自序中說:“許多讀者識我的詩,都始于《鄉愁》,但愿他們能更深入,而不止于《鄉愁》。”

《鄉愁》的好處在于克制,不直接言愁,也不鋪排情愫,只是在寥寥幾段形式整飭的詩句中,通過四個遞進的事物:郵票、船票、墳墓、海峽,不著一字“愁”卻又將“愁”毫發畢現。在其更多的和“鄉”有關的詩歌中,這種“愁”也并不噴薄泛濫,它的內部豐盈且存在時空,并將時空帶入事物,帶入人本身,不言愁而愁自現。

“暴風雨的另一端,有誰看鐘表”

鄉愁的本質不是愁,是記憶與阻隔的矛盾,是時和空的共同作用。“時”是不可回的時,“空”是不可抵的空(雖然現實中已可抵,但隔斷和追尋已深入骨髓)。因為有舊日記憶,所以心中有“鄉”,又因為不可回轉且不可抵達,而生“愁”之念。所以,鄉愁在余光中的詩中常體現為時間和空間的交雜。

一種是設置時空矛盾:在《春天,遂想起》一詩中,作者憶念的江南前面放置了特殊的定語:“(從松山飛三個小時就到的)/乾隆皇帝的江南”;“任伊老了,在江南/(噴射云三小時的江南)”。三小時在時間意義上并不長,但結尾又出現一句:“(站在基隆港,想——想/想回也回不去的)/多燕子的江南。”時間上接近、空間上卻無法歸去的矛盾設置,讓情感更為婉曲復雜,增加了“愁”的縱深。

另一種是時空并置:在《嘉陵江水》中,“就那樣走下了碼頭,走上甲板/走向下江,走向海外,走向/年年西望的壯年啊中年啊暮年”。空間從碼頭、甲板一直延伸到海外,并在盡頭處進入時間,而時間幾乎貫穿了人的大半生。一邊是漸漸遠去,一邊是漸漸老去,空間的“遠”依靠時間的“老”來完成,增添了表述的重量。

鄉愁在物里顯形并定影

鄉愁中的時和空,在余光中的詩歌中常常落地到具象的形象。對這些形象的反復書寫,構成了一個個的意象鏈。作為意象的事物被詩的時空賦予更深的象征和旨歸,內蘊了文化記憶和隱秘的情感。在詩中,一個物的名字便是一段深情。

除了用鷓鴣、月亮等常見意象來表達鄉思外,余光中還有一些偏好的屬己的意象。

墳,它是一種阻隔,也是一種通路。在《鄉愁》中,“鄉愁是一方矮矮的墳墓/我在外頭/母親在里頭”。作為后面“我在這頭,大陸在那頭”的鋪墊和序曲,“墳”的意象遞進了郵票、船票的力度,也增加了“一灣淺淺的海峽”的沉重感。墳帶來的絕對的隔絕與“淺淺”形成對比的張力。沒有什么比死亡更難逾越,墳墓代表死亡,將鄉愁的“愁”推到絕地。

在另一首詩《招魂的短笛》中,作者寫到:“春天來時,我將踏濕冷的清明路/葬你于故鄉的一個小墳/葬你于江南,江南的一個小鎮/垂柳的垂發直垂到你的墳上/等春天來時,你要做一個女孩子的夢/夢見你的母親”。余光中的母親是江蘇武進人,但和他的父親合葬于碧潭永春祠堂(“一穴雙墓,早已安息在臺島”——《浪子回頭》),在詩人的心里,母親的墳是應該在她的出生地的。這里的“墳”,比《鄉愁》中的“墳墓”更進了一步,它不止是一種隔斷,更是一種通路。這種通路,必須在故鄉的土壤里,葉落歸根,第二年春天才能長出新的葉子。“墳”也變成了連接,連接逝日并促成復活。在故土的滋養下,靈魂回歸,母親變成小女孩,遇見自己的母親。

在余光中的詩中,墳墓隔絕的總是“我”和母親,而他的詩中也有很多有關“尋母”的表述。在他的鄉愁里,母親和故鄉是一體的,尋母,也是一種尋鄉。

余光中的詩中,書寫過一些中華的文物。在白玉苦瓜里,有“一個自足的宇宙”,它囊括了中華的乾坤和古今。苦中有亂世:“皮靴踩過,馬蹄踩過/重噸戰車的履帶踩過”,也有漫長時間的療愈力量:“一絲傷痕也不曾留下”。苦盡數消弭在永恒中,“詠生命曾經是瓜而苦/被永恒引渡,成果而甘”。《白玉苦瓜》全詩都只在寫一只白玉苦瓜,但是苦瓜里安放了整個中華。

《唐馬》中,唐三彩馬有著“暖黃冷綠的三彩釉身”,幽禁在玻璃柜里,身上負載“一千多年前/居庸關外的風沙”。這匹馬被賦予不死之身,在中華文化的永恒里奔跑。然而真正在奔跑的不是唐馬(唐馬是靜止的),而是時間。歷史在“唐馬”身上流逝,舊日豪杰俱往,今日駿馬奔馳的地方,已從金戈鐵馬的戰場變為賽馬場。“你軒昂的龍裔一圈圈在追逐/胡騎與羌兵?不,銀杯和銀盾”。這是詩人的悲慨,也是歷史的變遷。

除了文物,余光中的詩中還有許多尋常事物。詩歌借助常見之物來打通時空,重返舊日溫情:一碗香軟的地瓜粥,配上豆腐乳、蘿卜干……便將人從眼下的餐桌接到在故土的舊日——“古老的記憶便帶我/燈下又回到兒時”(《粥頌》)。在答謝柯靈的《宜興茶壺》中,一把由別人捎回的朋友送的茶壺,因為燒煉自江南沃土,便在壺中開啟了一條通道,可以“伸過手去跟后土的上面/她所有的孩子一起握手”。

鄉愁是病腸,是血液,是人本身

鄉愁在客觀的“物”里,但究其本源,更是一種根植于記憶的病癥,如作者在《新大陸之晨》中所寫:“早安,第三期的懷鄉病”。病癥發源于身體,也作用于身體。在余光中的詩中,“愁”常由外在事物為載體,逗引出藏在身體深處的隱疾。自此,“鄉愁”主題便和生命糅合,從一種情緒之“愁”變為切膚之痛。

在余光中的詩歌中,鄉愁之“鄉”,并不惟一固定。他停留過很多地方,四川、南京、廈門、香港……曾經踏足的地域,但凡哺育靈魂,滋養生命,扎根記憶,便都進入過他的鄉愁體系。

在《別香港》中,“如果離別是一把快刀/青鋒一閃而過/就將我刨了吧,刨/刨成兩段呼痛的斷藕/一段,叫從此/一段,叫從前”。時間的分割在肉體上發生作用,離別帶來的不止是精神上的愁,更是身體的割裂。

《中國結》則是從墻上的中國結開始,呼應到肚子里的另一個“中國結”:“像是先民,怕忘記什么似的/打一個結在繩上,每到清明/或是中秋,就隱隱地牽痛/會做噩夢,會消化不良”。攜帶記憶和阻隔的鄉愁成了一段病腸,身體便有了空間感。這段病腸的醫治,要“探回患處”,慢慢輕輕地解,這患處便是“靠近童年”的“對岸青山”,于是故土同化為身體的部分,鄉愁便從“愁”走向“痛”。

這種痛以各種形式閃現,比如海棠。在《海棠紋身》中,主人公發現在左胸口有一小塊不知從何而來的傷痕。“直到晚年/心臟發痛的那天/從鏡中的裸身他發現/那塊疤,那塊疤已長大/誰當胸一掌的手印/一只血蟹,一張海棠紋身/那扭曲變貌的圖形他驚視/那海棠/究竟是外傷/還是內傷/再也分不清”。如果只看這一個文本,并不能確定這痛是來自鄉愁,但是一個人的不同作品是一個互相呼應的系統,在《鄉愁四韻》中,詩人以四種事物書寫鄉愁,其中便有海棠:可見,海棠紋身,便是鄉愁的燒痛,傷口看似在皮膚之外,但連接心臟。而中國結和海棠都是紅色,如同燒燙血液,在人的體內翻滾。

類似的表述還有“半世紀貪饞的無助/把我轆轆的饑腸/熊熊燒燙,交給了火鍋/蜀入了我”(《成都行》),或是用眼睛“饕餮地圖,從西湖到太湖/到多鷓鴣的重慶……”所有的故土,蜀地也好,西湖、太湖也好,都進入了身體。在這些詩句中,鄉愁已不止是郵票,船票等事物、它已經內化,成為了人本身。