中國作家網>> 經典作家 >> 資訊動態 >> 正文

我與茅盾文學獎

http://www.fxjt168.com 2016年01月26日17:35 來源:光明日報 李國文

1982年,北京人民大會堂,首屆茅盾文學獎授獎大會會場。

1982年,北京人民大會堂,首屆茅盾文學獎授獎大會會場。

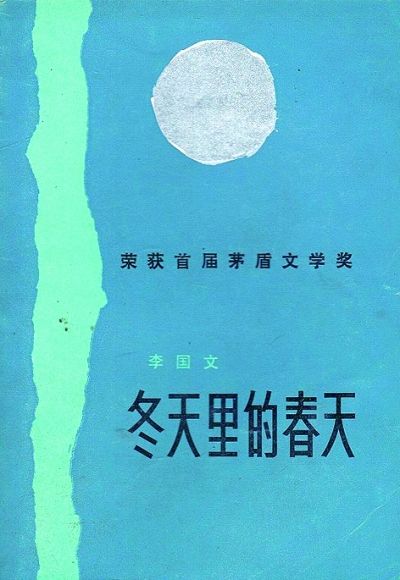

《冬天里的春天》(第一屆茅盾文學獎獲獎作品):小說以革命干部于而龍重返故鄉石湖的三天兩夜經歷,回溯、對照了抗日戰爭、解放戰爭、新中國成立后17年到“文革”和粉碎“四人幫”長達40年的斗爭生活,表現了“春天在人民心里”的主題。主人公于而龍抗日時期是石湖游擊隊的隊長,新中國成立后是某大型軍工動力廠廠長兼黨委書記,他重返故鄉是要為他的亡妻、游擊隊指導員蘆花40年前不明的死因解謎,找出打黑槍的兇手。于而龍和蘆花當年都是石湖貧苦的漁民,為了還高門樓王家的債,于而龍喝了藥酒到冰湖中捉鯉魚險些喪命。他們在黨的指引下毅然舉起了革命的火把,與高門樓王家斗,與日寇、湖匪斗,出生入死戰斗不息。于而龍后來又作為騎兵團長,馳騁在解放戰爭的戰場;作為第一批創業者,在沼澤地里建起了大工廠。可是他的結發妻子早在40年前就不幸犧牲。蘆花有著異常堅定和敏感的階級感情,她與高門樓王家有著不共戴天的階級仇恨。她像一尊威嚴的戰神,把王家老大的頭顱擲在老二王緯宇的面前。王緯宇則是混進革命隊伍的階級異己分子,幾十年來一直隱藏在于而龍身邊搗亂,表面上卻假裝“革命”,刨掉自己父親的墳墓,用血寫入黨申請書,開口閉口是“階級斗爭”,又利用游擊隊的求勝心理作出錯誤決定,險些使全隊覆滅。在工廠又搞什么“紅角”,凡事“左”三分,最后他劊子手的面目終于被揭露了。小說時序顛倒,歷史和現實穿插,情節撲朔迷離,更增加了它的藝術魅力。

李國文,1930年出生于上海。念過戲劇學校當過文工團員,去過朝鮮戰場,做過文藝編輯;1957年因寫小說《改選》,被劃過“右派”。1979年又寫小說《月食》,重新回到文壇,此后出版過長篇小說《冬天里的春天》《花園街五號》《危樓記事》和中短篇小說集《第一杯苦酒》《沒意思的故事》《電梯謀殺案》《涅槃》《潔白的世界》,作品獲茅盾文學獎、魯迅文學獎等多種獎項。并著有《罵人的藝術》《苦瓜苦瓜》《尋找快樂》,《說三道四》《淡之美》《十字路口》《紅樓非夢》以及《重新評點〈三國演義〉》《莎士比亞傳》等書。曾任《小說選刊》主編,現為中國作家協會專業作家。

一

聽說《中華讀書報》記者舒晉瑜有一部關于茅盾文學獎獲獎作家的訪談錄,即將問世,這是很有意義的一件事。

從20世紀80年代初,準確地說,是1981年3月24日,茅盾先生致中國作家協會書記處的信開始,直到21世紀的今天,若要談起三十多年來的中國文學,必然涉及長篇小說,必然繞不開自1982年首屆起、至今九屆的近50部茅獎作品,這些長篇小說(包括那些遺珠之憾的未能獲獎的作品),實際上可以看作新時期文學30年的縮影。她的這部研究茅獎的專著,等于打開當代中國文學之門,使我們得以登堂入室,品評賞鑒,起到嘗鼎一臠、窺斑知豹的作用,所以,值得期待。

平心而論,這些獲獎作品,并非統統都是實至名歸、足以傳世的上品佳構,用平庸之作與精粹之作并存、泛泛之作和優秀之作同在來概括的話,大概接近于準確。因此,對參差不齊、難以盡美的現象,也不必求全責備。中外古今、歷朝歷代,凡文學作者的結群,凡文學作品的組合,薰蕕同器,良莠不齊,是可以忽略不計的常規現象,一點也用不著奇怪。我的獲獎作品《冬天里的春天》,自然屬于平庸和泛泛之作中的一部,而且可以預料,隨著時代的發展,文學的演化,作家和評論家的成熟,特別是讀者的長進,估計對我這部作品,無論公開評價,還是背后議論,當會每況愈下,也是情理中事,可我并不因此恧顏。任何時代,任何社會,大作家寫大作品,不大的作家寫不大的作品,各得其所,各展所長,并行不悖地瓜分文學市場,只不過大作品存活的時間,要比不大的作品存活的時間長久一些,但茅獎作品中的“長久”,距離真正的不朽,恐怕還有相當遙遠的路程。

我寫作,從不追求長久,這點自知之明,還是有的。寫作,尤其寫長篇小說,是個力氣活,猶如舉重,超過自身能力極限,1公斤,或0.5公斤的突破,也往往是徒勞無功的挑戰。所以,我知道我吃幾碗干飯,我也深知自己的文字,不過爾爾,因此,我寫作更在意當時效果,作品問世,三頭兩月,一年半載,有人贊,有人彈,有人高興,有人跳腳,我就足夠足夠了。晉瑜向我提了一個問題:“您會回頭去看自己的舊作嗎?”第一我不那么自戀,第二除了編書和校對的必須外,我認為有讀舊作的工夫,還不如寫新作。所以,《冬天里的春天》出版以后,偶爾翻翻,有;從頭到尾地再讀一遍,沒有。三十年過去,這部作品中人物、故事、情節,已經逐漸淡化,記憶模糊,也只好無可奈何了。我記得有一年和意大利作家莫拉維亞對話,問起他筆下曾經寫過的幾篇有關中國風物的作品,因何而來?他的回答干凈利落:一、我老了;二、我寫得太多太多;三、我忘了。那時的莫拉維亞也就七十出頭、八十不到的樣子,現在的我比那時的他,年紀要更大些,但他最后“我忘了”的答復很精辟,被人遺忘,或者,被自己遺忘,也是絕大多數作家和絕大多數作品的最好下場。因此,對于某些前輩,某些同輩,也許太過自戀的緣故,忙不迭蓋個文學小廟把自己供起來,也只有掩口葫蘆而笑了。

不過,關于我得茅獎的這部《冬天里的春天》,舊話重提,還真是五味雜陳,頗多衷曲。多年來,偶爾在文章中像祥林嫂似地嘮叨幾句“沒想到春天也有狼”之類的話,為人詬病,遂盡量少談自己。其實,狼除了不吃死孩子之外,無論春夏秋冬,都張著吃人的嘴,說又何益?這次,晉瑜要寫這部關于茅獎的書,找到我,要我為她的這部著作,提供一點現場感,當然是責無旁貸的了。因為一,我得過獎,屬于在劫難逃;因為二,我得的還是首屆獎,更是難以推脫;因為三,這是最重要的,與我同屆獲獎的其他五位同仁,死的死,亡的亡,她能找得到的當事人,也就只有我。既然無法拒絕,也就只好扯下臉皮,不談春天的狼,而談秋天的收獲。大言不慚,幸勿見笑。

我從網上查到,首屆茅盾文學獎的頒獎,為1982年12月5日。儀式是在人民大會堂的小禮堂舉行的,那天天氣不錯,晴朗無霾,但遺憾的是,那時我所屬單位為中國鐵路文工團,與首都文學界少有來往,偶爾碰到一起,寒暄幾句,姓氏、名聲、面孔、職務,常常吻合不到一起。所以,那天坐在主席臺上的諸公,究竟有幾位,又是哪幾位,失敬得很,真是記不起來。而主持者誰,講話者誰,授獎者誰,我是從哪一位前輩手中接受這項榮譽,實在有點對不起晉瑜,三十年后的我,對于這次盛會,在記憶中已成空白。因為要寫這篇文章,我也努力在網上搜索,能夠找到的,僅有一張照片,站在左邊的那個高個子,就是本人。我很訝異那時的我,一副木然的表情。后來才悟出來,大抵旱得太久的莊稼,即使等到遲來的風調雨順,成活也許不是問題,但精氣神的振作,肯定是要大打折扣的了。命也運也,夫復何言?

二

命運的轉折,應該更早一點,那是1957年的夏天,我突然心血來潮地寫了一篇題名《改選》的短篇小說,投給了《人民文學》,很快就發表在七、八兩期的合刊上。因此罹禍,逐出北京,碧落黃泉,命運顛覆,一蹶不振二十多年。20世紀50年代,《人民文學》雜志,為文學期刊之翹楚,人所共知。我的處女作,能在那里發表,還放在頭條位置,自然是難得的“殊榮”。隨著這部小說的問世,顯然是受當時蘇聯文學的影響,而在國內形成風氣的“干預生活”文學潮流,也就從此中止,研究當代文學史的論著,都把《改選》列入此次文學潮流的代表作之一。老天的作弄,有時是很殘酷的,成功與失敗,只是須臾間事。隨后,我被發配到太行山深處修新線鐵路,開山劈石,接受高強度的勞動改造,以及一言難盡的屈辱和折磨。起初,我以為我活不下去,或者,即使活,大概也活不多久,后來,我不但活了下來,似乎還活得可以。

《改選》七八千字,獲罪二十多年,所以沒趴下,所以沒死掉,正是《改選》能夠在《人民文學》頭題發表,給我帶來的創作自信,成了我必須活下去的動力。相信有一天,當我重新執筆,會寫出一些東西,而且還是說得過去,成個樣子的東西,是絕對可能的。因此,我特別相信那句名言,“人,是需要一點精神的。”物質變精神,精神變物質,因我深有體會,也是篤信不疑的。1999年,我應已故的丁聰先生之約,為他畫我的漫畫,賦打油一首:“學畫吟詩兩不成,運交華蓋皆為空,碰壁撞墻家常事,幾度疑死惡狗村。‘朋友’尚存我仍活,杏花白了桃花紅,幸好留得罵人嘴,管他南北與西東。”其實正是這種內心反抗的寫照。

《改選》一出,輿情大嘩,最滑稽者,莫過于一位文學界前輩,帶頭發難,在《文藝報》著文批判《改選》,他認為我的文筆老辣,應該是一位成熟作家的化名之作,那也太抬舉我了。緊跟著,那時還是一個鴉鴉烏的小角色,后來鼎鼎大名的姚文元,也在《中國青年報》長篇累牘對我口誅筆伐,對此,我一一笑納,并以阿Q精神,借此證明我的寫作能力,大概屬于“出類拔萃”的一撥,否則,干嗎那樣咬牙切齒,恨不能食肉寢皮呢?諸如此類的批判,不但屁用不頂,反而增大我的文學信念,鞏固我的創作信心,而且支撐著我,無論怎樣艱難困苦,無論怎樣拿你不當人,也要堅忍不拔地活下來。中國人習慣三十年為一代,而每一世代的更迭,都會隨之發生一些或大或小的變化,這在我讀過的那些史籍中是有據可查的。算一算賬,試以二十加三十,難道我會熬不到五十多歲嗎?

于是,到了70年代,中國進入了只有一個作家唱獨角戲的年代,斯其時也,一方面是《詩經·小雅·小旻》里的那句“我視謀猶,伊于胡底”,弄到如此不可收拾的地步;一方面是晏殊《浣溪沙·一曲新詞酒一杯》中的那句“無可奈何花落去,似曾相識燕歸來”,隱隱約約的異動,勢必要來的轉機,正在形成當中。那時,我已年過半百,開始構思在“大地、人民、母親”這樣一個母題下,來寫《冬天里的春天》這部長篇小說。

三

依我之見,文學作品在作家還存世的那些歲月里,大家關注的重點,是其藝術成就的高低、美學品位的優劣、詞語文字的精糙、趣味風格的雅俗上。但是,印刷物的壽命通常要比寫書的作者長些,經過日月的淘汰、時光的銷蝕,后人拿起這部長篇小說閱讀,除了上述文學屬性的考量外,恐怕更在意這部作品所反映的那個時代的真實程度。文史文史,文和史從來是不分家的。所以,我在想,若干若干年以后,讀我們現在這些獲獎作品的讀者,猶如我們曾經讀過的20世紀三四十年代的長篇小說,收獲應該是相同的。除了美學享受外,或多或少得以了解抗戰以前的上海、北平,以及抗戰以后解放區、國統區,大概是個什么樣子,特別諸如那些年里,國人的生存狀態、精神面貌、思想感情、政治動向……乃至于生老病死、婚喪嫁娶、柴米油鹽、吃喝拉撒等等感性認識,在歷史教科書上,是絕對讀不到的。我是這樣想的,也是這樣做的。我相信,百年以后,也許不到百年,大部分茅獎作品,在圖書館的書架上,應當是處于塵封狀態。即便如此,這些作品中,所寫出的20世紀后半葉,至21世紀前半葉的中國社會,哪怕只是一個粗陋的畫面,一個模糊的背影,對于那時的讀者,也是具有文學以外的認識價值。

正如晉瑜所說:“《冬天里的春天》的創作運用大量意識流、蒙太奇、象征等藝術手法,打亂了敘述節奏,穿插寫作今昔之事,充滿新意。”“新意”二字,也是我萌發重新執筆、回到文學創作以來的始終追求。在這個世界上,所有的手工勞動,都是永不停歇的或簡單或復雜的無數次重復,獨有文學創作,對同為手工業者的作家而言,最忌重復,重復別人不行,重復自己更不行。所以,我在寫作《冬天里的春天》時,抱定主意,嘗試變換長篇小說的傳統寫法,不是按照人物成長,故事進展的ABCD時序,逐年逐月,一路寫來,而是打亂順序,時空交錯,以CBAD,或BDCA的架構,通過主人公兩天三夜的故鄉之行,來敘述這個延續將近四十年的愛恨情仇、生離死別的故事。這種寫法,至少那時的中國,在長篇小說領域里,還沒有別的同行在做類似的實驗。因此我想,這部并無多少過人之處的作品,若不是寫法上的這點“新意”,會入評委的法眼嗎?

小說,在英語里,本是故事之意,現在很多“洋范兒”小說,不大講究故事,故爾成為小眾文學。小眾文學當然也沒有什么不好,蘿卜青菜,各有所愛。但中國讀者的欣賞口味,與西方人到底是有些不同,可能是文化傳承的關系,閱讀習慣還是屬意于以故事見長、以情節取勝的大眾文學。因此,對我這種時空錯置、前后顛倒、故事打散、多端敘述,第一人稱和第三人稱交替使用,東打一槍、西打一炮的碎片化寫法,能不能得到讀者認可,一直心存忐忑。直到審稿的秦兆陽先生,給我寫了一封很長很長的信(很遺憾后來不知被誰借走,遂不知下落),約有十幾頁,密密麻麻,語重心長,表示認可的同時,提出不少有益的改動意見;并騰出自己的辦公室,讓我住進人民文學出版社,集中精力修改,我這才釋然于懷。現在看起來,讀者的智商,常常為我們作家所低估,其實,一句話可以說清楚的事情,用不著啰唆再三,喋喋不休,一個詞語足以表達的意思,用不著賣一贈二,重床疊屋。如同中國畫的留白一樣,留下足夠的想象空間,用不著怕讀者不能夠心領神會。此書問世以后,在這種寫法的改變上,始終得到讀者的大度寬容。

四

晉瑜問道:“您知道有哪些評委吧?和他們有交流嗎?”按照中國作協后來的評獎辦法,好像要經歷初評、復評兩道程序,首屆茅獎是否如此,不得而知,只有當時主持此事的人員可以回答了。至于我的作品如何入圍,如何中獎,真抱歉,恕我一無所知。直到有一天,接到一紙通知,某月某日,到王大人胡同華僑飯店報到,是不是攜全國糧票若干,我也記不起來了,不過,就在那里,我們六位獲獎者,分別拿到了各自的獎金3000元。3000元,對當時月入八九十元的我來講,也相當于一個天文數字了。相比在此之前,我在1980年3月份的《人民文學》上發表的《月食》,次年獲得了第三屆全國優秀短篇小說獎,其數百元獎金額度,真有小巫大巫之別了。

實際上,《冬天里的春天》完成在先,出版在后,《月食》寫作在后,發表在先。所以,80年代初期,《月食》的影響比較大些。我也不知《人民文學》的涂光群先生,從哪里打探到李國文還活著,跑來約稿,那時,我一家三代人擠住一間半屋子里,他一來,屋子便滿了。盛情難卻,唯有應命。那時,我的《冬天里的春天》已經脫稿,循著“大地、人民、母親”這樣一個母題,駕輕就熟,寫出來《月食》。盡管人物、故事、情節、內容,兩者大相徑庭,但《月食》實際上等于是《冬天里的春天》的縮微版,因此,很受在解放區生活過的老同志賞識,甚至被問過,“你是晉察冀幾分區的?”在我印象最深刻的,莫過于北影導演水華先生,有意要將《月食》搬上銀幕時,約我與當時還健在的鐘惦棐先生對談。他用車先來拉上我,然后再去接鐘先生。他一上車,水華先生為之介紹,這就是寫《月食》的李國文,我和他都坐在后座,他側過身子打量我一番,然后,第一句話就說:“你的這篇小說,可讓我流了不少眼淚啊!”

至此,沉寂22年以后初試身手的這部作品,能得到那時的讀者青睞,那時的文壇認可,時年五十出頭、六十不到的我,也就相當知足了。尤其是只有一面之緣的鐘先生的那句話,對我來講,意義非同一般。盡管經歷漫長時間的淪落,寫作能力尚存,文學稟賦未泯,就沖這一點,敝帚自珍,狂飆兩句,也就不在乎方家笑話了。

晉瑜說:“20世紀80年代末,對于知識分子來說是一個分水嶺。”其實,作家也許是春天飛來的第一只燕子,“傷痕文學”和“反思文學”,70年代末已現端倪,隨后,新時期文學便開始出現旺盛的勢頭,一發而不可收,那時文學書籍的印數,動輒以數十萬計,與當下寒酸到不好意思在版權頁標出印數,有天淵之別。這其中既有“文革”十年的空窗期后,讀者對于文學的渴求強烈的因素,也有復出作家的努力回歸,以及知青作家的來勢洶涌而產生的影響,于是,那幾年里,佳作問世,口碑載道,名家名篇,洛陽紙貴。現在回過頭去看,大有看自己孩提時的照片那樣,對于那時寫作的幼稚、粗糙、淺顯、笨拙,甚至不堪卒讀,也只好啞然失笑,撇在一邊。當然,學步時的蹣跚,那是行走的最初階段,誰也回避不掉,所以也無須自卑。那時的作品,完成了那時讀者的須求,也就算完成任務。但如果看不到文學在日日新、又日新的前進過程中,如果看不到中國人習慣以三十年為一代,過去完成時,硬要摻和到現在進行時中裹亂,那就難免要貽笑大方了。

對此,我尚能保持最起碼的清醒,因為晉瑜這本書,又犯規倒出了這些陳谷子爛芝麻,實在不好意思。

網友評論

專 題

網上學術論壇

網上期刊社

博 客

網絡工作室